とある中学生男子のエフェクチュエーション 【女性は閲覧禁止です。彼に惚れてしまうといけないから】

「いいなぁ、お前の親父。高校の時の彼女と結婚したんだって」

「は? 高校かどうかなんて関係ないんじゃないですか?」

「愛に年齢はないって言いますしね」

「ま、まぁそうは言うけど・・」

「いや、実はさ」

「大人になるに従って、人って人を好きになれなくなるんだよ」

「え??」

「言われないと気づかないけどな」

「歳をとると学生時代みたいな恋愛ができなくなるんだ」

「冷めてきちゃうっていうかなぁ・・・」

「これ、なんでなんだろうな?」

「俺だってそりゃ、中学の時みたいな恋愛したいんだぜ」

「キモッ」

別の生徒がつぶやく。

「俺は高校の彼女と結婚するのは嫌ですね」

「え? なんで?」

「最高じゃんかよ。一番好きだった彼女と結婚できるだぜ」

人生でマックスの恋愛。俺はそれに憧れる。

キモい?

まぁな。

「だって、高校生って化粧しますよね」

「俺、それが嫌なんですよ。なにか生身というか、本物の姿じゃないっていうか」

「俺は男でも女でも、本物の姿で接してくれないと嫌なんですよ。俺自身もそうじゃなかったら、嫌なんです」

「だから先生にだって本音をバンバン言うんです」

流石は、中一の時からショッピングセンターでナンパしてるモテ男。好みの表現の的確さが尋常ではない。

「あ! ていうかさ、大人になるに従って自分を取り繕うようになるから、人を好きになれなくなるのかもしれんよな!」

「やっぱり、生身が一番だ」

「・・・・・・」

「俺は、本当のことじゃなきゃ、何したって全然意味がないと思うんですよ」

「だから、どんな奴にだってガンガン本音で話しに行くんです」

「お前ってホント、よくわかるヤツだよ」

”SUPER BEAVER”というロックバンドがいて、『ばらかもん』というアニメのオープニングになった曲を歌っている。

『らしさ』というその曲に、こんな言葉があった。

「僕らは変わっていく 守りたいものが変わってゆく

理解されない宝物から 理解されるための建前へ」(作詞:柳沢亮太)

化粧とか常識とか、規律ですら理解されるための建前なのかもしれない。身につけるほどに、自分の気持ちが本当の気持ちから離れていってしまうもの。

昨日2021年2月6日、尊敬する井坂康志先生が村上春樹の短編、『沈黙』の朗読会を開いてくれた。

こんな話だった。

ボクシングをやっている普段は穏やかな男、沢田は、一度だけ人を殴ったことがある。青木という名の同級生だ。青木は剃刀のような切れ者だが、生徒にも先生にも人望があった。しかしこの男には自分というものがなかった。

「他人に対してどうしてもこれだけは訴えたい、というものが何もないんです。自分がみんなに認められていれば、ただそれだけで満足なんです」

中学の時、沢田は青木を差し置き、期末試験の英語で学年1位を取る。青木は密かに巧妙に、沢田がカンニングをしたとの噂をたてる。

沢田は青木を殴った。

高校3年の時、同級生が飛び降り自殺をした。体には殴られた痕があり、いじめを苦に自殺をしたと発表があった。青木は、沢田がボクシングを習っており、中学の時に自分が殴られたことがあると、裏で先生や仲間たちに告げる・・・。

青木という男はマーケティングのような男だと、僕は思った。中身はどうか分からないが、とにかく表面を取り繕って人気を博し、高く売れる。そうしたマーケティングのような男だと。

口紅の原料は、100円ショップのクレヨンとほぼ同じであるという。クレヨンは一箱100円だから、一本の価格は5円とか10円とかだろう。一方、口紅は2〜3000円くらいか。同じものであっても、マーケティング次第で200〜600倍の高値をつけられる。

これは資本主義において勝ちを意味する。人気のある切れ者の仕事だ。

しかしマルクスは『資本論』で、こう警告しているのだ。値札による経済が広がれば広がるほど、作り手の魂が削られるのだ、と。魂を失った経済には衰退と滅亡という未来が待つ。

新時代の起業理論「エフェクチュエーション」の面白いところは、先の少年のようにガッツを持って人に当たっていき、縁をつないで会社を起こすところにある。

そんないい加減なことでいいのか、とお思いかもしれない。だからここで、エフェクチュエーションの生みの親、サラス・サラスバシーの論文"CAUSATION AND EFFECTUATION"から、少しだけ私訳をしてみたい。

【エフェクチュエーションが提供するものとは・・・】

これまでの理論というものは、核となる企業やマーケット、あるいは経済圏があり、既にあるそうした遺物の上でどう上手く振る舞うかを問題にしてきました。

ですが言い換えてみれば、そうした遺物を「作り出す」ものではありませんでした。パイの奪い合いはしましたが、パイを作り出そうとはしませんでした。

例えば、以下のようなことに関しては、考察することすら出来ません。

・会社がまだ出来ていないのに、どうやってそこで提供するサービスの価格を決めるのか。

マーケットがまだ無いのに、どうやって価格を決定するのか。

・まだ無い会社の社員をどういう基準で選ぶのか。しかも有能な社員を、不測の事態が起こりまくる新規企業に。

・ネット黎明期のような状況、5年も経っていないような、どのような産業かすら明確に理解されていない産業にある企業を、どのように評価するのか。

さらには、その会社を5年前にどう評価するのか。

・かつて共産主義だった土地に、どう資本主義の根を張らせるか。さらに言えば、ポスト資本主義の世界をどう見据えるか。

こうした問題に取り組まねばならない人々が加速度的に増加してきているのです。世界全体でビジネスというものが、これまでの遺物から解放され、より創造的・起業的なマーケットへと変化しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すなわち、既存経済の枠組みを拠り所にすることが限界に達しているのだ。

マイケル・ポーターは競合の分析を重視した。

一方、エフェクチュエーションは、協業のありかたを探る。京都大学の伊藤智明氏は、そのキーワードは「共愉」だと語ってくれる。新しい世界は、ともに楽しむ世界になるのだと。

ゴールが見えて、未来を予測できたこれまでの社会。そんな場所では、マーケティング(因果論)が有効だった。「確実に得られる効果」とか「結果」を重視する社会でよかった。結果を出すためにどのような手段をとるべきか、そのための普遍的な法則が探られた。

しかしである。その時代が限界を迎えたのだ。

これは朗報である。

なぜか。

人はコミュニケーションの方法を二つ持つのだと、Llewellnは言う。

一つは、数字によるコミュニケーション。

もう一つは、物語によるものである。

マルクスが述べたように、数値に偏りすぎてしまうと人は生きる意味、働く意味、愛する意味を喪失してしまう。愛によって生きる人間が、愛を喪失する。だから世界が滅ぶのだ。

我らは変遷する社会の只中にいる。新しい愛の世界へと。

「どうやって成功する企業を作るか」

「どうやって成功する起業家になるか」

そうではない。

「あなたは何をなすべきか」

「あなたはどんな人間なのか」

「誰と共に事を成したいのか」

この三つの問いが、エフェクチュエーションの核である。

そして、あなたは、どんな社会経済的な『意義』を作り出すべき存在なのか。一人一人が、そう考えねばならぬ世界へと変遷した。

新しい世界は振り出しの愛を求めている。小中高生の初恋を。本当の気持ちだけが可能にする、熱烈な愛を。

Happy valentine!

お読みくださいまして、誠にありがとうございます!

めっちゃ嬉しいです😃

起業家研究所・学習塾omiiko 代表 松井勇人(まつい はやと)

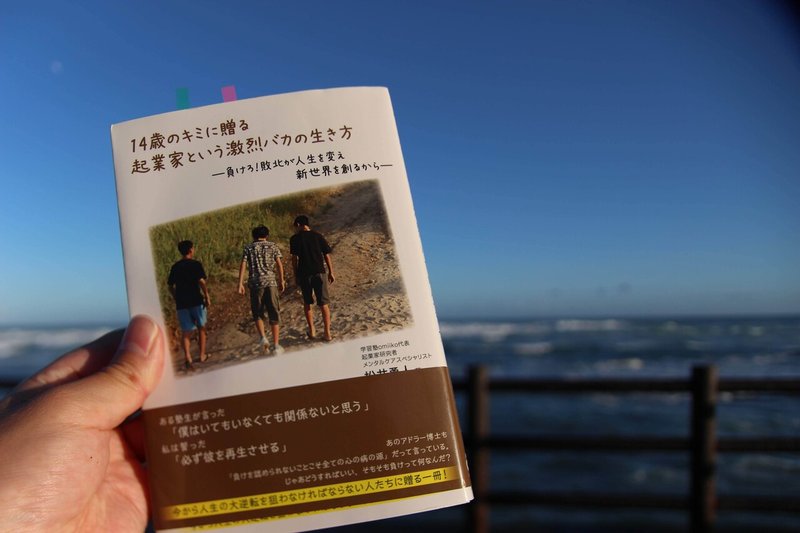

下のリンクの書籍出させていただきました。

ご感想いただけましたら、この上ない幸いです😃

サポートありがとうございます!とっても嬉しいです(^▽^)/