記事一覧

定常型市街地をつくる-COVID-19と都市計画 その10

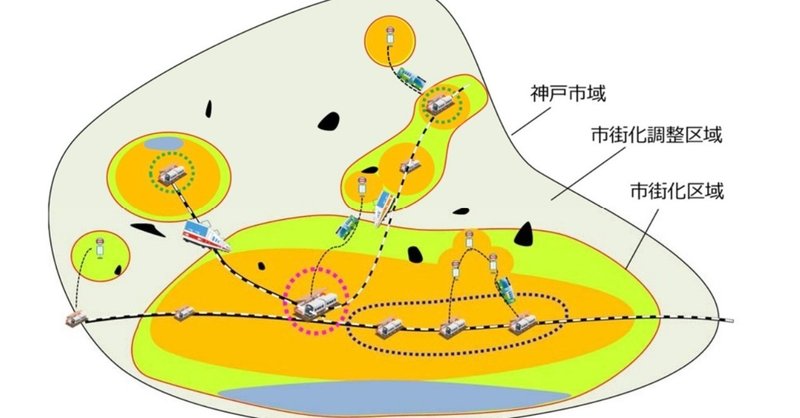

饗庭の研究室で「定常型市街地をつくる」という、大都市郊外の市街地の今後への提案集をつくりました。

3月には完成していたのですが、新型コロナウイルスが起きてしまいましたので、それについての補遺をつくり、あわせたものを今回発表することにしました。このnoteでもあれこれ書いていたことも入れ込んであります。

私はたいそう現実的で保守的な立場に立つ人なので、夢いっぱいのプラン、見たことのない未来、のよ

調査についてのノート-COVID-19と都市計画 その9

COVID-19どうなるんだろう、と動けない中で、あれこれ想像して考えていた時期は終わりつつあり、ちゃんと調査や提案を作っていく時期に入ってきました。

5月から大学の授業が始まったのですが、その一つに「参加型デザイン実習」という演習があります。これは例年は、DIYでどうやって空間をつくるか、というようなことをやっていたのですが、今年はDIYになかなか入れないこともあり、コロナウイルスとともにあ

社会実験として捉えると?-COVID-19と都市計画 その8

国土交通省から「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」が出ましたね。これは路上利用のハードルを大幅に下げるというもので、饗庭のまわりの都市計画・建築の専門家の反応も軒並み高評価、国土交通省の迅速な対応に心から敬意を表したいと思います。ソトノバの泉山さんが、これまた迅速に細かい解説を出しているので、詳細はそちらを。

この「道路空間を

身近な組織を見直す-COVID-19と都市計画 その7

COVID-19、そろそろ第一波が終わりそうなので、えらく大変な事態は避けられたのかな、と思いつつ、第二波、第三波に備えて、もうしばらくnoteを書き溜めておこうと思います。第二波、いつくるんですかね。スペイン風邪の第二波は半年後だったらしく、数ヶ月くらいのインターバルだとすれば、次に備えて仕込む時間はそれほど無いということですね。

さて昨日に我が家にもついにマスクが届きました。10万円の給

都市のコードを書き換える-COVID-19と都市計画 その1

COVID-19によって、社会や都市のあれこれが変革を迫られている、という感じの議論がだんだん本格化してきました。都市計画の方法や、空間のあり方がどういうふうに変わっていくのかについて、このnoteに書き留めていきたいと思います。

依然として医療現場を中心として、懸命な努力が続けられています。都市の全体に緊張を強いる地震などの災害と違って、COVID-19のあらわれかたは、ごく一部の大変に緊張

コンパクトシティはどうなるんだろう-COVID-19と都市計画 その2

コンパクトシティという言葉を聞いたことはあるでしょうか。この言葉、拡がりすぎた都市を「ぎゅっ」とする考え方で、今から20年ほど前に「これからの日本の都市はコンパクトシティを目指すべきだ」ということが国土交通省や一部の先進的な自治体の中で言われ始めました。1970年代のイギリスで、ダンツィクとサアティという数理的なプランニングを指向する人たちが言い出した言葉ではあるのですが、そのままの意味では使わ

もっとみる余剰と公共空間の再配分-COVID-19と都市計画 その3

東日本大震災の前後から、防災や復興の専門家の中では、「レジリエンス」という言葉がよく使われるようになりました。防災や復興の専門家だけの言葉ではないのですが、「回復力」「復元力」「弾力性」といった意味で使われます。要するに「どんな災害にも絶対壊れない都市」をつくることは不可能であるので、災害にあったあとに回復する力を鍛えましょう、というふうに、防災や復興の専門家の議論も変わってきたということです。

もっとみる都市空間の格差--COVID-19と都市計画 その4

COVID-19が新たな格差を生み出しているのではないか、という報道や議論があれこれと出てきています。筆者は都市計画の専門家ですので、格差が空間としてどう顕在化してくるか、そこにどういう手立てが必要なのか、ということを考えてみます。

災害がそれまで社会の中にあって見えにくかった格差を拡大し、顕在化させることはその通りだと思います。しかし、「格差の拡大」という言葉で想像してしまう、「富める者はま

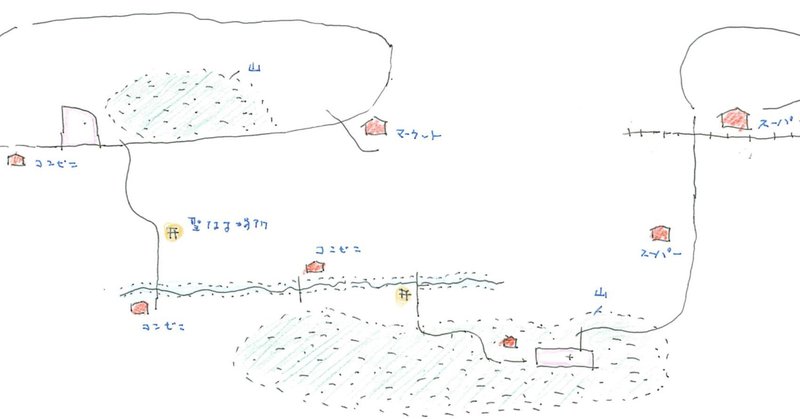

変わってしまった生活空間とイメージマップ-COVID-19と都市計画 その5

建築や都市計画で、かつてはよく使われていた「認知マップ」あるいは「イメージ・マップ」という研究の方法があります。「イメージ・マップ」を画像検索すると、自分のやりたいこと書き連ねていくマインドマップなるものが引っかかってきますが、それとは違い、例えば普通の人たちに「あなたの街の地図を書いてください」とお願いをして書いてもらった地図と、実際の空間の違いを比べて、空間認知の特徴を探り、それを実際の空間

もっとみるタワマンVS一戸建て-COVID-19と都市計画 その6

COVID-19の影響で、低密度な暮らしが見直され、これから「郊外の時代」がまた来るんじゃないかということを考えてみたいと思います。

2つ前のnote「都市空間の格差」でも少し書きましたが、東京の都市形成はざっくりと2000年までの「ドーナツ化=郊外化」、それ以降の「都心回帰」に分かれます。ドーナツ化は新しい開発余地を求めて外へ外へと都市が延びていった現象であり、都心回帰は都心の建物が代謝の