1990年代 個人的ベストヒップホップアルバム50

今から50年前の1973年8月11日、ニューヨークのブロンクスで行われたパーティーを起源とするヒップホップというカルチャー。

DJがイカした曲を流し、フロアでその音楽を聴きながら踊り楽しむというシンプルな要素から始まったヒップホップは、その後人種差別や貧困など様々な社会問題とも結びつき、さらにはアメリカ以外の国でも独自の文化として発展するなど、黒人のカルチャーという枠を飛び越え多種多様に変化、進化を続けてきました。

ヒップホップが誕生して50年という節目の年に、自分もヒップホップを愛する人間の1人として改めて向き合う意味で、以前2000年代にリリースされたヒップホップアルバムについて文章を書きました。

自分がヒップホップを本格的に好きになった時期のアルバムという事もありどれも思い入れが強く大切な作品で、振り返りながら改めて聴き直したりその当時のことを思い出したりする過程は、とても楽しく有意義な時間でした。

自分の中のヒップホップに対する熱は冷めることなく、せっかくなら自分がヒップホップにのめり込むきっかけとなった1990年代の作品についても書きたいなと思い、前回と同様に数ある傑作アルバムの中から50作品を選び1枚1枚掘り下げてみようと思います。

ヒップホップが好きな人ならご存知だと思いますが、90年代のヒップホップはそれはもう傑作の宝庫で、今回挙げた50作品以外にも山のように素晴らしい作品があります。

90年代のヒップホップをこれから聴いてみようと思っている人だったり、最近のヒップホップは好きだけどこの時代のものはあまり…という人も多いと思いますが、そういった人がまず最初に聴くべき、押さえておくべき作品を個人的な感覚で選んでみました。

今回もリリースした順に紹介していくので、シーンの流れや時系列を感じながら読んでもらえるかなと思います。

それでは今回も大ボリュームになりますが、ぜひ最後までお付き合いください。

Public Enemy 「Fear of a Black Planet」(1990.04.10)

「ゴールデンエイジ」と称される1980年代のヒップホップ黄金期。

その中心地だったニューヨークからはRun D.M.C.やEric B & Rakim、Big Daddy Kaneなどのスターラッパー達が続々とヒットを生み出し、西海岸のLAからもDr. Dre率いるN.W.A.がデビューし、ギャングスタラップの礎を築き、さらには第三勢力とも言えるDe La SoulやJungle Brothersが登場し、ヒップホップのイメージや価値観をガラッと変える作品を発表するなど、まさに黄金期と呼ぶに相応しい盛り上がりを見せていました。

そんなヒップホップ黎明期において最も大きな存在感を放っていたのがChuck DとFlavor Flavの2人を中心としたグループのPublic Enemyでした。

1988年リリースの歴史的傑作「It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back」でいわゆるパーティー音楽だったヒップホップを一気に芸術的な領域にまで発展させた彼らの3作目のアルバムである今作。

白人至上主義のアメリカ社会を強烈に皮肉った「911 Is a Joke」や、人種差別を痛烈に批判し権力に屈しない姿勢をストレートに表現した「Fight the Power」など、前作以上に政治的なメッセージがふんだんに盛り込まれた楽曲の数々は、問題だらけの当時の社会を生き抜く黒人達の真なる国歌として熱烈に受け入れられました。

凄まじい数のサンプリングを重ねコラージュさせたサウンドの厚みは本当に圧巻で、聴く度にヒップホップの面白さや奥の深さを思い知らされるんですよね。

様々な面で後世に与えた影響は計り知れない、90年代の幕開けを飾った歴史的な傑作アルバムです。

A Tribe Called Quest 「People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm」(1990.04.10)

マッチョイズム、ハードコア、ギャングスタなどなど、90年初頭のヒップホップに対するイメージはとても前時代的というか、悪そうなヤツは大体友達みたいな、不良が聴く音楽のような扱いでした。

80年代の終わりに登場したJungle BrothersとDe La Soul、そして90年に今作でデビューしたA Tribe Called QuestなどからなるNative Tongueと呼ばれる集団の出現によって、そのイメージは一気に書き換えられました。

音楽好きのオタク気質のある彼らが作り出すサウンドは、ジャズやポップなどそれまであまり取り入れられていなかったジャンルから着想を得た非常にカジュアルな響きで、歌詞も優しくユーモラスなものが多く、日常の会話にも近いリラックスしたムードなのが特徴でした。

今作もまさにそんなゆるさが魅力的な作品で、Q-TipとPhifeの2人のラップの掛け合いや自由な発想のサンプリングで構築したサウンドは、遊びの延長とも言える自然体な響きをしています。

その後の彼らの進化っぷりを知っている今この作品を改めて聴いてみると、まだまだラップの技術も未熟だし、色々と詰めの甘い部分もあったりするんだけど、そこも味として楽しめるし、サウンドメイクのセンスやアイデアの斬新さはデビュー作とは思えないくらい既に完成されているのに驚かされます。

「Can I Kick It?」や「Bonita Applebum」など、ヒップホップ史に残るクラシックナンバーを収録した今作は、Kanye WestやPharrellなど後に頭角を現す多くのサウンドメイカーが音楽を作るきっかけとなった作品としても知られていて、その他多くのミュージシャンに刺激を与えた革新的なアルバムとしてヒップホップラヴァー達からの支持も非常に高い作品ですよね。

いわゆる「ニュースクール」と称される新時代のヒップホップの到来を告げた傑作アルバムです。

Brand Nubian 「One for All」(1990.12.04)

De La SoulやATCQなどを擁するNative Tongue勢の登場や、Lord FinesseやShowbiz、Diamond DなどからなるD.I.T.C.勢の台頭でこの頃のニューヨークのヒップホップシーンの充実振りは異常とも言えるレベルに達していました。

次から次へとクラシックと呼ばれる傑作が生まれ、その作品に参加していたラッパーがまた新たな傑作を生み出すというような入れ食い状態の大漁の時代において、真の名盤と呼ぶに相応しい作品がこのBrand Nubianのデビューアルバムですね。

中心人物のGrand Pubaをはじめ、Sadat X、Lord Jamarの3MC体制の彼らのサウンドは、3人の異なる声質、フロウが複雑に絡み合い生まれるグルーヴが肝となっていて、Kool & the GangやRoy Ayers、Earth Wind & Fireなどの楽曲をサンプリングしたソウルフルでファンキーなトラックとも相まって、聴いていると思わず体を揺らしてしまう極上のノリを堪能する事が出来ます。

「All for One」や「Slow Down」、「Wake Up」をはじめとして、全曲がシングルカット可能なレベルのクラシックですよね。

Grand Pubaが今作リリース後に脱退してしまい、彼らの化学反応を楽しめるのはこのアルバムのみとなってしまうかと思われましたが、98年にPubaが復帰しファン達を喜ばせました。

ただ今作の輝きやオーラはやはり特別で、何度聴いても惚れ惚れしてしまうくらい本当に良く出来たアルバムだなと思います。

De La Soul 「De La Soul Is Dead」(1991.05.13)

1989年リリースのDe La Soulのデビューアルバム「3 Feet High and Rising」は、ヒップホップの歴史においてあまりにも大きな存在であり、シーンに与えたインパクトの大きさは計り知れないものでした。

それまでの固定概念を覆すネタ使いのサンプリングや、どこかふざけたようなユニークなラップスタイルなど、そのどれもが革命的なオリジナリティに溢れた作品を発表した事で、彼らはあのアルバムのジャケットのようなカラフルで陽気な「ヒップホップ界のヒッピー」的なイメージが定着し、実際の自分達との感覚の違いに苦しむことになります。

そんな世間からのイメージを払拭するために制作されたのがセカンドアルバムとなる今作でした。

彼らのシグネチャーでもある「ヒナギクの花」が枯れた状態で描かれたジャケットや「De La Soul Is Dead」というタイトルからも分かる通り、2作目にして早くも自分達のイメージを葬り去るという何とも皮肉めいた作品の今作は、前作に漂っていた平和主義・楽天主義的な空気感は抑えられ、ユーモラスな歌詞のアプローチもよりダークで辛辣なベクトルへと変化しているのが特徴的です。

薬物中毒や性的虐待などかなりシリアスなテーマを扱った歌詞も登場するものの、重いムードにはならず彼ららしい軽快なサウンドが楽しめる仕上がりになっていて、そのアンバランスさが何とも不思議というか不気味というか。

世間が持つ自分達へのイメージを大きく損なうことはせず、でも自分達の主張ややりたい事はしっかりと表現するという、非常にハイレベルな事を実現している見事な完成度の作品です。

Main Source 「Breaking Atoms」(1991.07.23)

90年代初期のヒップホップシーンは、黎明期からシーンを大きくしてきたベテラン達によるオールドスクールと、新たな感覚を持った新世代によるニュースクールが入り混じった過渡期とも言える時代でした。

Q-TipやDJ Premierなど、それまでに無かったセンスやアイデアを持ったサウンドメイカー・プロデューサーが続々と現れ、様々なアーティストの作品に参加するという流れも生まれ、プロデューサー主体の作品も徐々に増えていた頃でした。

カナダはトロントのDJ、K-CutとSir Scratchの2人が、ニューヨーク出身のLarge Professorをフックアップし結成されたMain Sourceは、古き良き時代のヒップホップと新しい時代のヒップホップが上手くミックスした、この当時の空気感を体現していたグループですね。

彼らがリリースした最初で最後、唯一のアルバムである今作は、Large Professorによるソウルやファンクからのサンプリングを多用したサウンドと、リズムやライミングが老獪なまでにきっちりとしたラップが楽しめる、ヒップホップのオーソドックスな良さを極限まで突き詰めたような作品です。

結局みんなこういうどストレートにカッコいいヒップホップが好きなんでしょ?と言わんばかりの、文句の付けようのない完成度の高さを誇る今作は、ヒップホップの理想形とも称されるくらい非の打ち所がないアルバムですね。

シングルカットもされた「Live At the Barbeque」は、のちに大スターとなるNaSが初めてクレジットされた曲としても有名ですよね。

ヒップホップを語る上で避けては通れない傑作アルバムです。

A Tribe Called Quest 「The Low End Theory」(1991.09.24)

デビューアルバムでヒップホップシーンに新たな風を送り込んだA Tribe Called Questですが、その翌年に早くも新作を用意していました。

それがこの「The Low End Theory」であり、ヒップホップの歴史上最も重要な意味を持つ作品として、今もなおその影響力を増し続けている金字塔とも言えるアルバムです。

このアルバムの何が凄いかというのは、1曲目の「Excursions」のイントロが再生された瞬間にその答えがあります。

乾いたウッドベースが怪しく鳴り出し、そこにドラムが加わりビートが完成していく。

ヒップホップとジャズは共に黒人が生み出した音楽でありながら、その歴史の長さや性質の違いでそれまで交わることはあまりありませんでしたが、このアルバムがその目には見えない境界線を完全に取っ払ってしまいました。

どちらも即興的な音楽であるヒップホップとジャズの性質を上手く理解し、生楽器の響きを積極的に使うことでサウンド自体に奥行きを作り出し、保守的なジャズファンからも革新的なヒップホップファンからも支持を受けるという、それまで誰もなし得なかった音楽的な革命を実現させたんですよね。

今でこそヒップホップとジャズは密接な関係となり、多くのミュージシャンがサウンドに取り入れていますが、そのきっかけを作ったのが今作だと言えると思いますね。

最小限の音数で構成されたビートの斬新さは今聴いても本当に新鮮だし、Q-TipとPhifeのラップも前作以上に言葉遊びのバリエーションが豊富になっていて、そのあたりからもレベルアップを感じます。

「Check the Rhime」や「Jazz (We’ve Got)」、「Scenario」など長く愛されているキラーチューンも多数ある、ヒップホップの歴史の一つのターニングポイントとなった重要作品です。

Ice Cube 「Death Certificate」(1991.10.29)

1986年にコンプトンで結成されたN.W.A.は、アメリカ西海岸のヒップホップシーンの起源とも言える存在であり、メンバーのDr. DreやIce Cubeはカリフォルニアのヒップホップキッズ達にとって最も憧れられる存在でした。

89年に金銭トラブルなどが原因でN.W.A.を脱退したIce Cubeは、翌年デビューアルバム「AmeriKKKa's Most Wanted」をリリースすると、政治的・社会的な内容のリリックや攻撃的なラップスタイルでシーンに衝撃を与えます。

同年にはEP「Kill at Will」をリリースするなど、攻撃的かつ積極的な姿勢は止まる事を知らず、翌91年には早くもセカンドアルバムである今作を発表しました。

当時のアメリカ社会、特に黒人の生活状況や犯罪などを鋭く分析したポリティカルなラップはより攻撃力がアップしていて、前作以上にハードな内容になっています。

過激な歌詞や彼の重厚感のあるラップだけでなく、70年代のファンクやPファンクをサンプリングした疾走感のあるサウンドもとても魅力的で、このあたりは同じコンプトン出身のKendrick Lamarの「To Pimp A Butterfly」の源流に位置していると言えるかもしれません。

前作がPublic Enemyなどを手掛けるニューヨークのThe Bomb Squadによるプロダクションだったのに対し、今作は同郷カリフォルニア出身のSir JinxやThe Boogie Menが制作に携わっているのも特筆すべきポイントですね。

彼のベスト作品はデビュー作の「AmeriKKKa's Most Wanted」や次作の「The Predator」なのかもしれませんが、個人的には今作が最もIce Cubeらしさを感じる作品でお気に入りです。

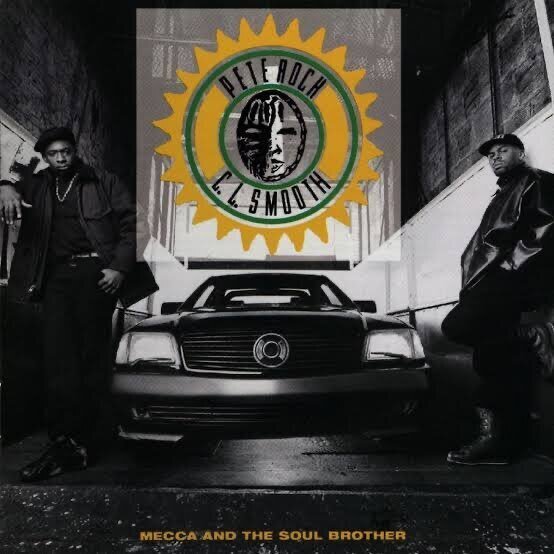

Pete Rock & C.L. Smooth 「Mecca and the Soul Brother」(1992.06.09)

この頃大活躍していたDJ PremierやLarge Professorといったプロデューサーは、独自のサンプリングスタイルを持っていました。

定番と言われるネタでも、彼らの手にかかると他とは全く違った聴こえ方で楽しめる、まさに魔法使いのような技術を持っていて、次から次へとクラシックナンバーをシーンに送り込んでいました。

彼らと共に当時のシーンを代表するプロデューサーの1人がニューヨーク出身のPete Rockであり、彼の高校時代の友人であるC.L. Smoothと共に制作したデビューアルバムが今作ですね。

前年にEP作品「All Should Out」でデビューしシーンに衝撃を与えた彼ら。

周囲の大きな期待を受け生み出したアルバムデビュー作は、その期待を遥かに上回る圧巻の完成度でした。

Pete Rockのサウンドの特徴の一つがホーンセクションの使い方で、味わい深いホーンの音色が作品全体を洒落たムードにアップグレードしている感じが本当に洗練されてますよね。

特に彼らの代表曲でもある「They Reminisce Over You (T.R.O.Y.)」や「Straighten It Out」、「Lots of Lovin’」あたりは、メロウでジャジーなグルーヴが堪能出来る甘美な名曲で、チルアウトのお供として長く愛されています。

どうしてもPete Rockのサウンドメイクに注目が集まってしまうんですが、ほとんどカースワードを使わずにPete Rockの上品なビートを乗りこなすC.L. Smoothのラップスキルの高さもかなりのもので、名実共にヒップホップ史に残る名デュオだなと思いますね。

1994年リリースのセカンドアルバム「The Main Ingredient」も今作に負けず劣らず素晴らしい作品なので、そちらも合わせてチェックしてみて欲しいですね。

Diamond & The Psychotic Neurotics 「Stunts, Blunts, & Hip Hop」(1992.09.22)

90年代のヒップホップを語る上で避けては通れない存在がD.I.T.C.です。

ニューヨーク・ブロンクスで結成されたアーティスト集団で、メンバーはLord Finesse、Showbiz & A.G.、Fat Joe、O.C.、Big L、Buckwild、そしてDiamond Dという錚々たる顔触れ。

メンバーの多くがレコードマニアで、Diggin’ In The Crates、レコード箱を掘るという意味合いでその名が付けられたんだそう。

そのユニット名の通り彼らが作り出すサウンドは、掘り起こしたレコードからサンプリングした渋くマニアックな響きをしてるのが特徴で、言うなればめちゃくちゃ硬派というか、めちゃくちゃ男臭いというか。

いわゆる女子ウケなんかみじんも考えていないような彼らのそういったスタイルは、当時のニューヨークの空気感とマッチしヒップホップ好きから熱烈に受け入れられました。

そんなD.I.T.C.勢の数多くの傑作の中でもとりわけハイクオリティな作品がDiamond Dのこちらのデビューアルバムですね。

彼の師匠であるJazzy Jay直系の太く荒いビートは聴き応え抜群で、彼のラップも決してスキルフルではないんだけど骨太なビートとの相性は最高で、D.I.T.C.の他メンバーを含めたゲストも多数参加していて、この時代の重要人物が大集合したような作品に仕上がっています。

新鮮さや目新しさはそこまでないんだけど、ヒップホップの真髄をどストレートに味わわせてくれる、ストイックで職人気質な名盤です。

The Pharcyde 「Bizarre Ride II The Pharcyde」(1992.11.24)

De La SoulやA Tribe Called Questなどが新しいヒップホップのスタイルを提示していた東海岸に対し、当時の西海岸のヒップホップシーンはN.W.A.勢の大きな存在感もありギャングスタラップのイメージが依然として強い状況でした。

そこに異色の存在として颯爽と登場したのが、ロサンゼルス出身の4人組グループのThe Pharcydeでした。

Slimkid3、Fatlip、Imani、Bootie Brownの4人は高校の同級生で、元々はダンサーや振付師としてキャリアをスタートさせ、その後プロデューサーのJ-Swiftと出会い本格的に音楽活動を始めることになりました。

そんな彼らのデビューアルバムである今作は、友人同士による音楽を使った遊びの最高峰と言えるような、終始砕けた・ふざけた・愉快なムードが作品全体を包んだ、非常に奇抜な質感の作品です。

4人が飲みの席でたわいもない話をしている感じや、仲間内で冗談を言いながら戯れてる感じがそのままパッケージングされたような、色んな意味で非常にやかましい内容なんですよね。

サウンド面はJ-Swiftによるジャズやファンクなどをネタ使いしたみずみずしいプロダクションが冴え渡っていて、特にQuincy Jonesの「Summer in the City」をサンプリングした「Passin’ Me By」はこの頃のヒップホップを象徴する一曲ですよね。

個人的には元々The Brand New Heaviesのアルバムに収録されていた彼らの客演曲を自分達でリメイクした「Soul Flower (Remix)」がとにかく大好きです。

西海岸のヒップホップはギャングスタラップ以外もイケてるということを示した、非常にユニークな一枚です。

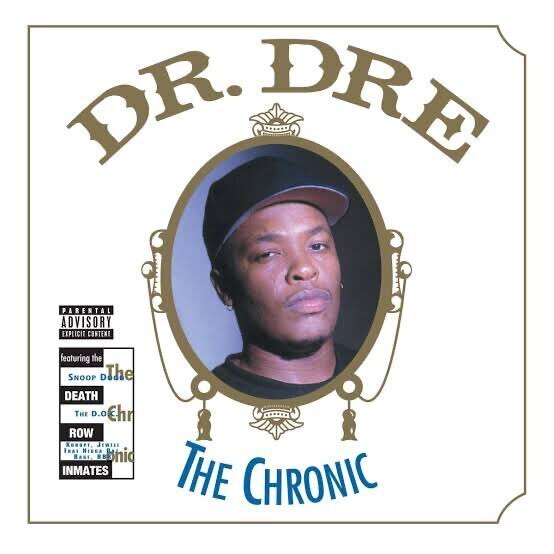

Dr. Dre 「The Chronic」(1992.12.15)

Ice Cube脱退後のN.W.A.は活動は続けてるもののかつての勢いとほ程遠い状態で、1991年にはついにDr. Dreも離脱してしまい解散を迎えてしまいます。

グループを離脱したDr. DreはSuge Knightと共にDeath Low Recordsを立ち上げ、ソロ作品の制作を開始しました。

完成したデビューアルバム「The Chronic」は西海岸のヒップホップの金字塔的な作品であり、今もなおその価値を高め続けている歴史的なアルバムだというのはヒップホップ好きならずとも納得出来るものだと思います。

FunkadelicやParliamentなどのPファンクサウンドを参照した太く鈍い質感のベースラインと、唸るような高音のシンセサイザーが特徴的なゆったりとしたテンポのレイドバックなサウンドは「Gファンク」と呼ばれ、ウェッサイヒップホップの象徴的な響きとして今でも多くのファンを生み出し続けていますよね。

Dreのサウンドはサンプリングや打ち込みだけでなく生の楽器の演奏がしっかり取り入れられているのもポイントで、それによりサウンドに奥行きや深みが加わり非常に空間的な響きになってるんですよね。

後にBeats by Dr. Dreというヘッドホンやスピーカーのブランドをプロデュースする事になるんですが、この頃から既に音響に対するこだわりは尋常ではなかったことが分かります。

「The Chronic」は大ヒットし、参加したSnoop DoggやWarren G、Nate Doggなど、その後の西海岸のヒップホップシーンのキーマンとなる才能を世の中に紹介し、シーン全体の発展にも大きく貢献する事になります。

1枚のアルバムというより1つの文化として存在していると言っても過言ではない、ヒップホップ史に残る革新的な作品です。

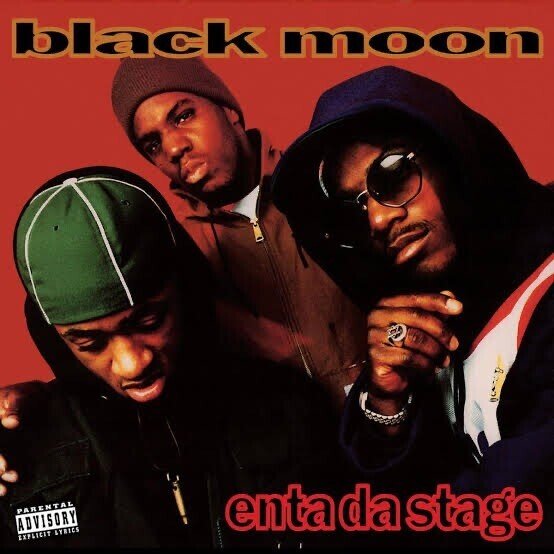

Black Moon 「Enter Da Stage」(1993.10.19)

Native TongueやD.I.T.C.といったコレクティブにより活性化していたニューヨークのヒップホップシーンですが、ニュースクールと呼ばれた彼らとはまた違った、犯罪や暴力、ギャング抗争、貧困などハードなテーマを扱ったいわゆるハードコアヒップホップと呼ばれる勢力が徐々に台頭し始める時期でもありました。

Wu-Tang ClanやNaS、Mobb Deepなどがその代表的な存在なんですが、彼らに先駆けてシーンに登場したのがBlack Moonでした。

フロントマンのBuckshotを中心に、5ftとDJ Evil Deeの3人体制で活動を開始した彼らのデビューアルバムである今作は、プロデューサーチームのDa Beatminerzが手がけるジャズのサンプリングを多用したドープなサウンドと、Rakimからの強い影響を感じさせるBuckshotの自信に満ちた攻撃的なラップがクールでニヒルな世界観を作り上げていてとにかくカッコいいんですよね。

響き渡る重低音や怪しげな煙たさで充満したような危うい質感など、アンダーグラウンド感満載の仕上がりで、自分の中の90sヒップホップのイメージを体現したような作品です。

Black Moonは同胞のSmif-N-Wessunなどと共にBoot Camp Clikと呼ばれる集団を結成し、そのレーベルであるDuck Down Musicも含めてニューヨークのアンダーグラウンドなヒップホップシーンを影から活性化させていくんですが、その起源とも言える今作は実はとても重要な意味を持つ作品だと思いますね。

90年代のヒップホップ特有の危険な香りをいち早く打ち出した隠れた名盤です。

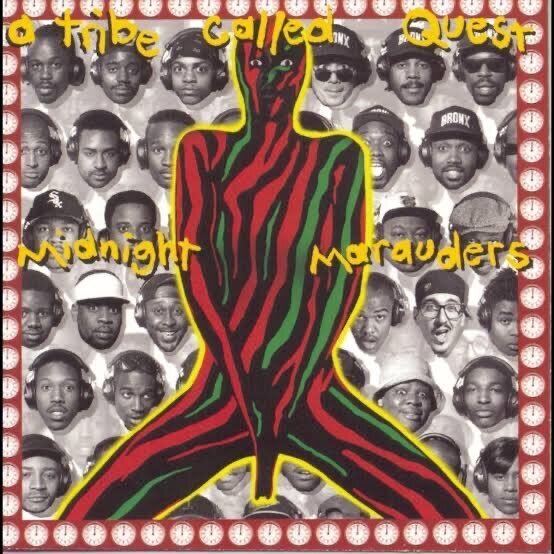

A Tribe Called Quest 「Midnight Marauders」(1993.11.09)

デビューして以来ヒップホップシーンに新風を吹き込み続けていたA Tribe Called Questでしたが、3作目にして彼らのクリエイティヴィティは早くも頂点に達します。

ヒップホップにユニークな視点と型にハマらないアイデアを持ち込んだ1st、生楽器の響きをフィーチャーしジャズとヒップホップを急接近させた2nd。

それに続く3作目となる今作は、前2作で得た経験や気付き、課題などを全て注ぎ込んだまさに完成形と言える仕上がりで、これまでで最も聴きやすく親しみやすい、それでいて高度な芸術性も盛り込んだ圧巻の内容となっています。

モノトーンで構成されたようなシックな質感だった前作と比べて、とてもカラフルな色使いでサウンドのバリエーションも豊かになっているのが特徴的で、ソウルやジャズのサンプリングを中心にメロウな曲からアッパーな曲まで非常に幅広いテイストの楽曲が収録されています。

このあたりはQ-TipやAli Shaheed Muhammadのサウンドメイカーとしての成長や引き出しの多さを感じますよね。

シングルとなった「Award Tour」や「Electric Relaxation」はもう何度聴いたか分からないくらい大好きな曲で、最初に聴いた時はこんなオシャレなヒップホップもあるんだと少年の頃ながら感心したのを覚えてます。

個人的にはMinnie Ripertonの「Inside of Love」をサンプリングした「Lyrics to Go」も大のお気に入りです。

ATCQファンの間で彼らの最高傑作はどれかという話でよく2nd派と3rd派に分かれるんですが、自分は3rdの方が好きなんですよね。

作品として凄いと思うのは2nd、単純に聴いてて好きなのは3rdみたいな感じ。

自分がヒップホップを好きになったきっかけでもある大切なアルバムです。

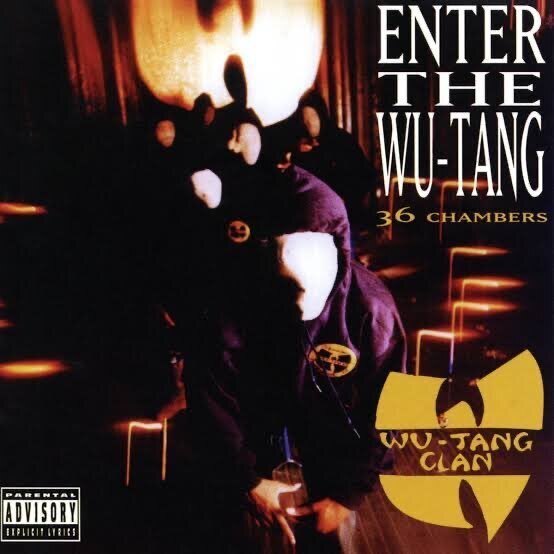

Wu-Tang Clan 「Enter The Wu-Tang (36 Chambers)」(1993.11.09)

アメリカ東海岸ではジャジーなテイストのヒップホップが旋風を巻き起こし、西海岸ではDr. DreがGファンクの隆盛に火をつけ、東西それぞれのヒップホップシーンで大きなムーヴメントが起こっていたこの頃、ニューヨークのスタテンアイランドから全く新しい感覚を持った集団が現れました。

ブルース・リーなどのカンフー映画好きだったRZAを中心に、Method ManやRaekwon、Ghostface Killah、Ol’ Dirty Bastardなど総勢10名の個性的なメンバーが集まり結成されたWu-Tang Clan。

彼らのセンセーショナルな登場はヒップホップシーンにおいてあまりに重要な意味を持ち、これ以降の全てのヒップホップ作品に影響を与えたと言っても過言ではない程衝撃的なものでした。

デビューアルバムとなる今作は、70年代後半〜80年代前半の香港のカンフー映画にインスパイアされていて、作品の随所に映画の音声がサンプリングされていたり、武術の精神が歌詞に引用されていたり、非常にマニアックでコアな彼らの趣味が全開で表現された作品になっているのが特徴です。

RZAが手がけるサウンドはどこか怪しげで、ドラムの響きもざらついた粗っぽい質感なのが印象的で、アルバム全体がもやっとした不気味な空気に包まれているような感じ。

そんな不穏なビートの上でメンバーそれぞれが好き勝手にラップしリレーしていくスタイルはかなり異様で、フロウも声質も異なるラップは調和する事なくそれぞれがキャラ立ちして主張しているような、ある意味で全くまとまりのない響きをしてるんですよね。

一体感みたいなものが求められていたラップグループサウンドにおいて、これ程までに強烈な個性を抑える事なく表現しているのは当時としては前例が無く、A$AP MobやOdd Futureなどその後登場する事になるユニットやコレクティブに多大な影響を与えました。

メンバーはその後ソロ活動を本格化させそれぞれが大きな成功を収めるんですが、今作で味わえるアベンジャーズのようなワクワク感やドキドキ感はやはり特別だなと思いますね。

「C.R.E.A.M.」や「Protect Ya Neck」、「Can It Be All So Simple」など、クラシックナンバーだらけのまさにモンスター級の傑作アルバムです。

Snoop Doggy Dogg 「Doggystyle」(1993.11.23)

Dr. Dre「The Chronic」で大きくフィーチャーされた事で数多くのヒップホップファンや業界関係者から注目されるようになったSnoop Dogg。

デビューアルバムを待ち望む声が高まる中、そこから約1年をかけ完成させた今作は、彼の兄貴分であるDr. Dreがプロデュースしたウェストサイド感満載のレイドバックサウンドが魅力の作品で、当時のヒップホップ作品としては異例とも言えるレベルの大ヒットを記録し、彼を一躍トップスターへと押し上げる記念碑的なアルバムとなりました。

Dreが「The Chronic」で提唱したGファンクサウンドをより大衆向けにポップ化したような耳馴染みの良さがポイントで、Snoopの飄々としたキャラクターも含めてどこかキャッチーな響きなのが印象的。

歌詞はドラッグやマリファナ、酒、セックスなど当時のギャングスターの日常を描いたかなり俗っぽい内容で、Snoopの絶妙に力の抜けた独特の声やフロウとも相まって何ともいやらしい響きというか、不思議な色気が漂ってる感じがするんですよね。

ジャケットやアルバムタイトルも含めて、そういう低俗さを敢えて前面に出してるところも潔くて好きですね。

シングルにもなった彼の代名詞的な名曲「Gin and Juice」はもちろん最高なんだけど、個人的にはNate DoggとWarren G、Kuruptをフィーチャーした「Ain’t No Fun」が1番のお気に入りです。

近年は料理本を出版したり、俳優として数々のドラマや映画に出演したり、本業の音楽以外で話題を集める事が多いSnoopですが、やはりラッパーとしての個性やスキルの高さはずば抜けていて、今後も彼のような存在は現れないだろうなと思いますね。

「The Chronic」と並び西海岸のヒップホップの方向性を決定付けた傑作アルバムである今作は、深く考え過ぎずなんとなく気持ちの良い音に身を任せて楽しむのが1番正しいリスニングスタイルな気がします。

Gang Starr 「Hard to Earn」(1994.03.08)

90年代のヒップホップシーンにおいて最も重要なプロデューサーは誰かと聞かれたら、自分は迷わずDJ Premierの名前を挙げます。

1989年に「No More Mr. Nice Guy」でデビューし、その後「Step in the Arena」、「Daily Operation」と立て続けに名作を放っていたGuruとDJ Premierの2人によるデュオ、Gang Starr。

ヒップホップの主要なサウンドメイクのスタイルであるサンプリングの概念を壊すような、それまでになかった響きは当時のシーンに衝撃を与え、DJ Premierは一躍数多くのアーティストから声がかかる売れっ子プロデューサーとなりました。

元ネタを細かくバラバラにチョップしそれを重ねてループさせる事で、もはや原曲の残像すら分からない程に全く新しいサウンドに作り変えてしまう彼の技術はまさに発明で、彼がプロデュースした楽曲は一聴してすぐに分かるくらいに他のビートメイカーとは明確に違う響きをしています。

そんな彼らの最も脂の乗った時期にリリースされたのが4作目のアルバムとなる今作です。

ATCQの登場などで高まっていたジャジーなヒップホップサウンドへのアプローチとリンクするようなそれまでの作風から、かなりハードでストリート色の強い質感に変化しているのがポイントで、とにかくソリッドで恐ろしいまでに隙のないハイレベルなビート集のような作品ですよね。

Guruの淡々としたラップは癖がなく、Preemoの強い個性を放つビートとの相性が抜群で、お互いの良さをそれぞれが引き立て合うような素晴らしいコンビネーションなんですよね。

Preemoは当時、今作と並行しながら今作にも参加しているJeru the DamajaやGroup Homeをはじめ、NaSやThe Notorious B.I.G.などの作品にもプロデューサーとして関わっていて、名作には絶対に彼の名前がクレジットされていると言っても過言では無いほどにもの凄い数の仕事量をこなしていました。

そんな彼のベストワークとしても挙げられる、ヒップホップ史に残る名作アルバムです。

NaS 「Illmatic」(1994.04.19)

ヒップホップにそれほど詳しくない人に、これからヒップホップを聴いてみようと思うんだけど何から聴いた方がいい?と聞かれる事が度々あるんですが、自分はNaSのデビューアルバムである今作をおすすめする事が多いです。

それは今作にヒップホップの素晴らしさやカッコ良さが全て詰まっているからであり、ヒップホップというカルチャーが生んだ史上最高の傑作アルバムが今作であると思っているからです。

ニューヨーク出身のNaSが実際に経験してきた貧困や暴力、薬物、ギャングの抗争などが蔓延していた生活を、凄まじいまでの洞察力と言語化能力で生々しくラップする彼のリリシストとしてのスキルの高さは本当に圧倒的で、難しい文学的な表現もありながら巧みなライミングやリズム感で聴きやすく心地良いグルーヴを作り出す表現者としての才能は、デビュー作にして他のラッパーを遥かに凌駕するレベルに達しています。

サウンド面をバックアップするのはDJ PremierやLarge Professor、Pete Rock、Q-Tipといった当時のヒップホップシーンの重要人物がこぞって参加した最高峰と言える布陣で、彼らによるソウルやジャズをベースにしたビートの数々は、プロデューサーのカラーが出ていながら1枚のアルバムとしての統一感もしっかり感じられる仕上がりで、全曲がヒップホップの歴史に残るクラシックナンバーですよね。

ハードな「N.Y. State Of Mind」や「Halftime」、ポップな「Life’s a Bitch」や「It Ain’t Hard to Tell」、ジャジーでおしゃれな「The World Is Yours」や「Memory Lane」と、楽曲のサウンドのタイプも様々で、尚且つそのバランスも完璧。

この作品がリリースされた当時はDr. DreやSnoop Doggの大ブレイクで西海岸のヒップホップが盛り上がりを見せていて、東海岸のヒップホップはやや元気が無い状態でしたが、今作がその流れを一気に東側に傾け、ヒップホップ発祥の地であるニューヨークが再びシーンの中心となるきっかけとなりました。

De La SoulやATCQなどの比較的ゆるく親しみやすいラップがトレンドとなっていた東海岸のヒップホップシーンでしたが、今作のリリースを機にハードでシリアスな内容のラップ作品が続々と発表されるようになったのもポイントですよね。

歌詞の面でもサウンドの面でも、その他あらゆる面でその後のヒップホップシーンに絶大な影響を与え、音楽界全体を活性化させる事にも貢献した、あまりにも偉大な歴史的傑作です。

The Notorious B.I.G. 「Ready to Die」(1994.09.13)

1994年はヒップホップ音楽にとって最も重要な年だと言われる事がよくあります。

それはやはり先程紹介したNaS「Illmatic」の存在が大きいからなんですが、この年を特別たらしめている作品がもう1枚あります。

それがBiggie SmallsことThe Notorious B.I.G.のデビューアルバムである今作です。

出身地のニューヨークでドラッグディーラーとして生計を立て生活していたBiggieは、自作したデモテープが当時Uptown Recordsで人事の仕事をしていたPuff DaddyことSean Combsの目に留まり、2人は一緒に仕事をするようになります。

Uptown Recordsを離れ自身のレコード会社、Bad Boy Recordsを立ち上げたPuffyと共に完成させた今作は、出生から幼少期、そして犯罪や暴力など青年期にゲットーで経験した壮絶な体験など、彼のこれまでの人生をリアルに描いた自伝的な内容になっていて、アルバムタイトルにもあるように「死」というものがとても身近で常に隣り合わせにあった彼だからこそ表現出来る生々しい描写が凄みを放つ、非常にハードコアな仕上がりになっています。

身長190cmで体重は150kgを超える巨漢を活かした独特の声と猛々しいラップは迫力満点で、頭に浮かんだ言葉を巧みに組み立て次々に韻を踏んでいくラッパーとしてのスキルも超一流。

Easy Mo Beeを中心とした制作陣によるサウンドは非常にソリッドでハードなものが多いんですが、「Juicy」や「Big Poppa」といった大ネタ使いのポップな楽曲もあり、そのバランスも実にお見事。

DJ Premierプロデュースの「Unbelievable」をはじめとしたストリートウケを意識したハードなギャングスタラップと、女子ウケやヒットチャートを意識したラジオフレンドリーなポップラップの両立。

このあたりはその後大ヒットを連発する事になるPuff Daddyのプロデューサーとしての手腕が光ってますよね。

NaS「Illmatic」とはまた少し違うベクトルでニューヨークのヒップホップシーンを活性化させた記念碑的傑作アルバムです。

Digable Planets 「Blowout Comb」(1994.10.18)

リリース当初はそれほど話題にならなかった作品でも、後々になって再評価されカルト的な人気となるケースが稀にありますが、今回紹介するこちらのDigable Planetsのセカンドアルバムはまさにそういうタイプの作品です。

Butter FlyことIshmael Butlerを中心に、Doodlebug、紅一点のLadybug Meccaの3人で結成された彼らは、レコード会社との契約を期にフィラデルフィアからニューヨークへと移住してきました。

完成させたデビューアルバム「Reachin' (A New Refutation of Time and Space)」は、当時のニューヨークのヒップホップシーンのトレンドだったジャズラップの流れを上手く捉え、特にシングルカットされた「Rebirth of Slick (Cool Like Dat)」はポップチャートにもランクインする程のヒットを記録し、さらにはグラミー賞まで受賞するなど、いきなり大きな成功を収める事になります。

それを受け作られた今作は、前作のような分かりやすく親しみやすいサウンドは鳴りを潜め、彼らの中で沸々と湧き上がっていた音楽的な挑戦への意欲をこれでもかと追求した非常にアグレッシヴな作風となっているのが特徴です。

ファンクやソウル、ロックまで取り込んだオルタナティヴなサウンドは、当時数多くいたヒップホップグループのサウンドとは一線を画す仕上がりで、生楽器の肉感的な響きが躍動感のあるグルーヴを生み出していますよね。

ブラックパンサー党についてやブラックナショナリズムに関してなど、歌詞も非常に攻めの姿勢を見せた難解な内容になっていて、それも影響してか前作のようなヒットとはならず彼らは結局今作を最後に解散してしまいます。

メンバーのIshmael Butlerはその後Shabazz Palacesとして現在も活動を続けていて、紅一点のLadybug Meccaも今年リリースのB. Cool-Aidのアルバムに参加していましたよね。

独特のセンスで人気の音楽メディア、Gorilla vs. Bearは今作をオールタイムベストヒップホップ作品に選んでいて、そういったマニアックな音楽好きの間で今作は非常に高く評価されてるんですよね。

あまり注目されていない作品ではありますが、今だからこそ改めて聴き直す価値のある隠れた名盤です。

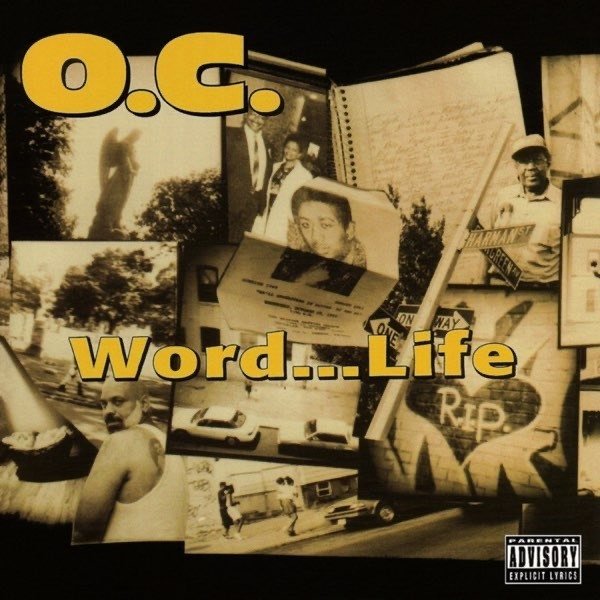

O.C. 「Word…Life」(1994.10.18)

90年代前半のニューヨークのヒップホップシーンを席巻していたブロンクスの凄腕MC・プロデューサー集団、D.I.T.C.。

先程紹介したDiamond Dをはじめ、Showbiz & A.G.やLord Finesse、Big L、Fat Joeなどがそれぞれ傑作アルバムを生み出し、その勢力は拡大し続けていましたが、そのピークと言えるグループ関連作の中でも最高傑作と名高いアルバムがO.C.のデビューアルバムである今作です。

他のメンバーより少し遅れてグループに合流したO.C.は、メンバーのBuckwildと共に音楽制作を開始し、わずか数ヶ月で今作を完成させました。

Bucwildの他にも、当時のニューヨークシーンの中でも一際個性的なサウンドを打ち出していたOrganized Konfusionが制作に参加していて、アルバムトータルとしての完成度の高さは90年代の作品の中でも随一と言われる程です。

Keni Burke「Risin’ to the Top」をサンプリングした「Born 2 Live」や、O.C.の代名詞的な名曲である「Time’s Up」はこの時代を代表するようなクラシックナンバーですよね。

ジャズのサンプリングを軸にした今作のプロダクションは、怪しく不穏なムードが立ち込めたダークな質感なのが特徴的で、スモークを焚いたようなミステリアスな雰囲気がいかにも名盤のオーラという感じでとにかくカッコいいです。

O.C.のラップは巧みなライミングや知性漂うリリシストとしての才能も含めて、同業者からも非常に高く評価されてるんですが、いかんせん地味で派手さに欠ける玄人好みのラップスタイルなので人気には繋がらなかったんですよね。

MCとしての技量もアルバムとしてのクオリティもめちゃくちゃ高いんですが、今ひとつ知られざる存在になってしまっているのは本当にもったいないなと思います。

Scarface 「The Diary」(1994.10.18)

アトランタやニューオーリンズなど、今でこそ多くのスターラッパーを輩出しているヒップホップの聖地と言える街を数多く抱えるアメリカ南部ですが、90年代前半まではまだそれほど大きく注目されていない、言わば未開の地のような状態でした。

1991年にテキサス州ヒューストン出身の3人組、Geto Boysがリリースした「Mind Playing Tricks on Me」は全米規模のヒットとなり、南部にも東西と同様に素晴らしいヒップホップ音楽が存在しているという事を証明してみせました。

そんなGeto BoysのメンバーでもあるScarfaceは、そのコワモテなルックスやギャングスタなキャラクターでソロデビュー後さらに人気を拡大し、3作目のアルバムである今作でシーンにおける地位を不動のものとします。

西海岸のGファンクの影響をモロに受けたレイドバックなサウンドが特徴的だった前作までの路線にそれ程大きな変化はないものの、よりハードでシリアスなトーンへと深化したような、表現者としての成長を感じる1枚となっています。

楽曲のプロデュースを手がけるのはScarface自身の他、N.O. JoeやMike Deanといった面々で、Mike Deanは近年Kanye WestやThe Weeknd、Travis Scottなどを手がける超売れっ子プロデューサーとして大活躍してますよね。

N.O. Joeも南部ヒップホップにおいてかなりの重要人物で、この後も度々名前が出てくると思うのでぜひ覚えておいてください。

今作はScarfaceが地元のヒューストンで経験してきた壮絶な過去が語られた内容になっていて、殺人や犯罪、ギャングの抗争など、さながらマフィア映画のような世界観。

彼の語り手としてのストーリーテリングの力は本当に素晴らしくて、選ぶ言葉に重みやリアリティがあるんですよね。

その後巨大化していく南部ヒップホップシーンの土台やきっかけを作った重要作品です。

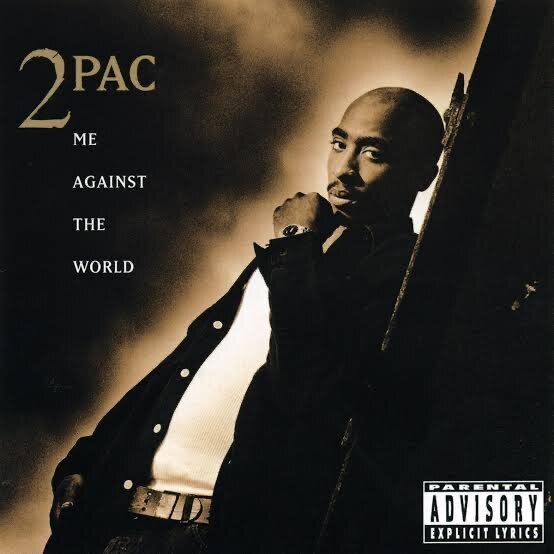

2Pac 「Me Against the World」(1995.03.14)

90年代のヒップホップシーン最大のスターの1人が2PacことTupac Shakurである事は、ヒップホップ好きならずともよく知られていると思います。

ニューヨーク出身のTupacは1991年にカリフォルニアのヒップホップユニット、Digital Undergroundに加入し、その後ソロデビューすると瞬く間に人気ラッパーとなり、「Juice」や「Poetic Justice」といった映画に俳優として出演するなど、音楽以外の活動でも知名度を高めていきました。

1993年リリースの2作目「Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...」で大ブレイクすると、暴行や銃の使用、女性へのレイプ容疑など度重なるトラブルを起こし、ついには有罪となり懲役刑を言い渡される事態となってしまいます。

3作目となる今作は彼が刑が執行される直前に制作され、リリースされたのは彼が刑務所に入っている最中という前代未聞のアルバムで、その内容は彼が刑執行を受けこれまでの人生を振り返る事で見えてきた家族への想いや苦悩、自己嫌悪など、非常にパーソナルなテーマを描いた内省的なものでした。

彼自身が今作の事をブルースアルバムだと形容しているように、自分自身と向き合い省みる事で湧き上がってきた様々な感情を吐き出すようにラップしているのがとても印象的で、ラッパーがこのように弱さを見せそれをストレートに表現するというのは当時かなり画期的でした。

「So Many Tears」や「Temptations」といった人気曲をはじめ、メロウで穏やかなサウンドの楽曲が多く、このあたりも彼の当時の心情を反映している感じですよね。

ドラッグ中毒に苦しむ母親への愛情や感謝、葛藤を綴った「Dear Mama」は彼の数ある楽曲の中でも特に人気の曲で、これ程までにエモーショナルに母親への想いを表現したラップソングは聴いたことがないです。

2 Pacがなぜこれ程までに多くの人を魅了しているのかは、もちろんラッパーとしてのスター性やスキルの高さ、楽曲の素晴らしさなどが大きいと思いますが、このアルバムで感じられる人間味というか、人間臭さというか、1人の人間としての飾らない魅力が伝わってくるからなんだと思いますね。

Ol’ Dirty Bastard 「Return to the 36 Chambers: The Dirty Version」(1995.03.28)

1993年リリースの「Enter The Wu-Tang (36 Chambers)」以降、Wu-Tang Clanのメンバーはそれぞれソロ活動を活発化させていきました。

口火を切ったMethod Manのデビューアルバム「Tical」は大ヒットを記録し、Mary J. Bligeとの「I'll Be There for You/You're All I Need to Get By」がポップチャートでもヒットするなど知名度を一気に高める結果となりました。

その後2人目のソロデビューを飾ったのがメンバーの中でも最もクセの強いOl’ Dirty Bastardでした。

「Tical」と同様、主に彼の従兄弟でもあるRZAがプロデュースを手がけた今作は、ODBの強烈なキャラクターや個性的なヴォーカルが存分に活かされた怪作に仕上がっていて、アルバム全体に終始漂う不穏で不気味な空気も含めて、とにかく他に類を見ない奇抜な1枚です。

イントロから下劣極まりない替え歌を披露したり、空耳アワーでもお馴染みの「Goin’ Down」では下品に喉を絞るように鳴らしたり終始やりたい放題で、彼の咆哮にも近いラップは野生的というか本能的というか。

実物の生活保護者証明書をアルバムジャケットにしていたり、何度も精神病院に送られては脱走を繰り返すなど、彼のクレイジーっぷりはキャラではなく「本物」という感じなんですが、その特異な存在感も含めて彼の作り出すサウンドに一度ハマると中々抜け出せない中毒性があって、他では絶対に味わえない唯一無二の響きを求めて何度も繰り返し聴いてしまうんですよね。

彼のファンだったMariah Careyが、自身のヒット曲「Fantasy」のリミックスへの参加を熱烈オファーしたというのは有名な話ですが、他にもAlicia Keysが「Girlfriend」で今作収録曲の「Brooklyn Zoo」をサンプリングしていたり、最近だとSZAが最新作「SOS」収録の「Forgiveness」でODBの声を使用していたり、多くのアーティストから愛されてる事が分かります。

ODBは2004年に35歳の若さで亡くなってしまったんですが、彼のような人はもう2度と現れないだろうなと思います。

Mobb Deep 「The Infamous」(1995.04.25)

ニューヨーク出身のProdigyとHavocの2人によるデュオ、Mobb Deepは1993年にデビューアルバム「Juvenile Hell」をリリースしましたが、それ程大きなヒットにはならず、内容的に悪いわけではないもののまだ自分達のスタイルを確立出来ていない中途半端な完成度でした。

その頃Wu-Tang Clanがデビュー作を発表しヒットを収めていて、彼らの所属レーベルのLoud RecordsはWu-Tang Clanの次に売り出すアーティストを探している最中でした。

そこで目をつけられたのがMobb Deepであり、Loud Recordsに移籍しリリースされたセカンドアルバムが今作です。

レーベルメイトとなったWu-Tang Clanをはじめ、NaSやBiggieなど当時のニューヨークはハードコアな作風がトレンドとなっていて、今作も不穏な空気が漂う荒々しいビートと、ドラッグや殺人、強盗などアンダーグラウンドな世界の日常を描いた歌詞が作り出すダークな世界観が魅力の作品になっています。

Havocを中心に制作されたサウンドはとてもシンプルかつタイトな作りで、ひりひりとした緊張感に包まれたようなヘビーな質感の響き。

そんな中The Abstractというプロデューサーが3曲参加していて、彼の手がけるジャジーで柔らかなサウンドが良いアクセントになっているんですよね。

この人実はATCQのQ-Tipの変名で、彼が関わった事で作品がハードコア一辺倒にならず、作品に良いメリハリが生まれているところが今作を名盤たらしめていると思います。

映画「8 Mile」でも使われた「Shook Ones, Pt.II」はヒップホップ史に残る名曲として今でも愛されていて、フリースタイルのビートとしても頻繁に借用されていますよね。

Havocの幼馴染でもあるNaSや、レーベルメイトのRaekwon、Ghostface Killahなどが客演で参加しているものの、アルバムの作りとしてはとても地味というか、派手なプロダクションや豪華なゲストに頼るわけでもなく、淡々とクールに自分達のスタイルを追求している感じがとにかくカッコいいんですよね。

90年代のヒップホップを語る上で避けて通れない、ハードコアラップの頂点に位置する傑作アルバムです。

Three 6 Mafia 「Mystic Stylez」(1995.05.30)

先程紹介したScarfaceの活躍や、1994年にアトランタからデビューしたOutKastのブレイクなどで、アメリカ南部のヒップホップシーンは徐々に熱を帯びてきている状態でした。

そんな中登場したテネシー州メンフィス出身のThree 6 Mafiaは、当時のどの地域のどのアーティストとも違う全く新しい独自のサウンドを提示した画期的なグループでした。

DJ PaulとJuicy Jを中心に結成された彼らは、メンバーの追加を繰り返し今作リリース時には6人が所属する大所帯グループとなっていて、その中には今年亡くなった紅一点のGangsta Booもいました。

彼らの作り出すサウンドは極端なほどにテンポを落としたダークなビートと、「チチチチッ」と高速でリズムを刻むハイハットが特徴的で、後にヒップホップの大きなトレンドとなるトラップサウンドの源流と言える、当時としては非常に斬新な響きでした。

その後DJ Screwの手で大きく広まる事になる「chopped and screwed」と呼ばれる、音源の回転数を下げ怪しげなディレイを生み出す手法もいち早く取り入れていて、ダレたようなテンポ感のラップも含めて非常にドロドロとした粘着質なサウンドが何ともクセになるんですよね。

歌詞も殺人や悪魔崇拝などかなり不穏な内容なものが多く、アルバムジャケットのようなホラー映画さながらの気味悪さが作品全体に漂っています。

彼らのサウンドはよく「ホラーコア」などと称されているんですが、今作はそのジャンルにおける金字塔的な作品として一部のマニアックなファンから崇められてるそうです。

アルバム自体はヒットせず、当時もそれ程話題にはならなかったようですが、2000年代以降のヒップホップのサウンドに大きな影響を与えた1枚として近年再評価されてきているんですよね。

自分も久々に聴き直してみたんですが、確かにここ数年のヒップホップサウンドとリンクする部分もあって、かなり時代を先取りしていた作品だったんだなと改めて感じました。

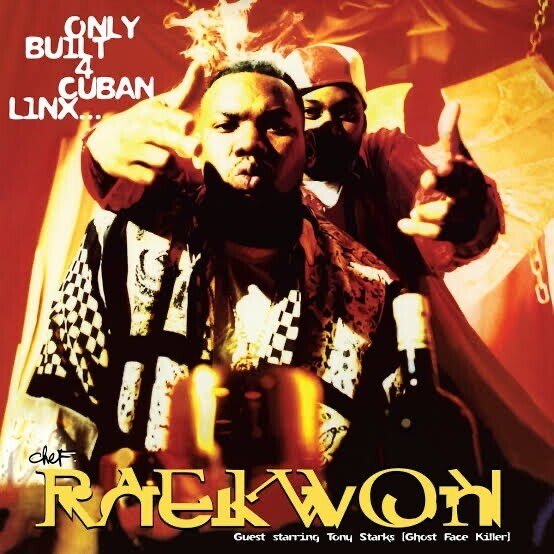

Raekwon 「Only Built 4 Cuban Linx...」(1995.08.01)

Method Man、Ol’ Dirty Bastardに続き、Wu-Tang Clanのメンバーで3番目にソロデビューを果たしたのがRaekwonでした。

Raekwonはメンバーの中でも随一のハスラー気質というか、様々なキャラクターの個性派が集まったWu-Tangの中では比較的落ち着いた雰囲気を持ったタイプなんですが、その落ち着きの中に怖さを秘めている感じ。

そんな彼の表に出ない恐ろしさは、デビューアルバムである今作が作り出したイメージなのかもしれません。

「Scarface」や「Godfather」、「Once Upon a Time in America」、「The Killer」といったギャング・マフィア映画にインスパイアされた今作は、実際に映画の音源が使用されていたり、作中のセリフが引用されていたり、マフィア映画特有のスリリングな雰囲気がかなりリアルに表現されています。

アルバム全編に渡り登場しているGhostface Killerを相棒役に見立て、Raekwon自身がマフィアとして殺人や麻薬取引など様々な悪事に手を染めていく様子を描いていて、まるで映画の語り手のようにストーリーを紡ぎ世界観を作り上げていく2人のラップは凄みを感じるというか、発する言葉から言い回しも含めて完全にマフィアになり切っていて、表現者としての役作りが完璧なんですよね。

それをサウンド面から演出しているRZAのプロダクションも本当に素晴らしくて、ソウルフルでドープなビートはRaekwonのラップが作り出すハードコアな空気感と見事にマッチしています。

Raekwonが今作で提示した「マフィア・ラップ」は、この後登場するJay-ZやBiggie、NaSなどの一流ラッパーの作品にも大きな影響を与え、Cristalというシャンパンや葉巻などのマフィアの嗜好品の名前は、今作がきっかけとなりヒップホップの世界でも頻繁に歌詞に登場するようになりました。

日本人リスナーにとっては今作のような世界観は馴染みがないし、まさに映画の中の話という感じではあるんですが、彼らが育った環境や地域の背景や歴史を知れば知るほど今作の凄さや面白さが分かってくるんですよね。

ヒップホップという文化を深く理解する意味で、今作は非常に重要な意味を持つ作品だと思います。

GZA 「Liquid Swords」(1995.11.07)

1993年のデビュー以来、Wu-Tang Clanが各メンバーのソロ活動も含めてヒップホップシーンを席巻していたのはもうお分かりだと思いますが、数あるメンバーのソロ作品の中でも先程紹介したRaekwonのデビュー作と並び最高傑作と称されているのがGZAのデビューアルバムです。

彼は元々The Geniusという名義で活動していて、1991年にアルバムデビューを果たしていたんですが、全く注目されずその後彼の従兄弟でもあるRZAの紹介でWu-Tang Clanへ加入したという経緯があるんですよね。

Wu-Tang Clan関連の作品は映画を参照しているものが多く、これまで紹介してきたWu-Tang Clanのデビュー作ではカンフー映画、Raekwonのアルバムではマフィア・ギャング映画が引用されていましたが、今作では日本の時代劇映画「子連れ狼」の英語版リメイク作である「Shogun Assassin」の台詞や劇中の一部が使用されていて、作品全体にどこか哀しく重々しい空気が流れているのが印象的です。

GZAはWu-Tang Clanの中でも屈指のリリシストと評されてるんですが、シンプルな言葉選びでありながら突如秀逸な比喩表現をサラッと入れてきたり、小刻みに韻を連ねていくようなライミングだったり、もの凄くハイレベルなことをさりげなくやる感じがめちゃくちゃクールなんですよね。

冷たく鋭い刃物のような彼のラップスタイルは、アンダーグラウンドなヒップホップシーンを中心に多くのラッパーからリスペクトされています。

今作も他のメンバーの作品と同様、楽曲のほとんどをRZAがプロデュースしているんですが、メンバーの持つ個性や特性、声やフロウの違いを見極め、それぞれが活きるビートを的確に用意するRZAのサウンドメイカーとしての才能は本当に天才的だなと思いますね。

GZAの冷酷なまでにクールなラップと、RZAによる暗く陰鬱なビートが作り出す重厚な世界が堪能出来る傑作アルバムです。

The Phacyde 「Labcabincalifornia」(1995.11.14)

1992年のデビュー作以来、3年振りとなるセカンドアルバムをリリースしたThe Pharcydeは、すっかり大人に成長した姿をアルバムジャケットでも、サウンド面でも見せていました。

仲間内で半分ふざけながら作ったような前作のコミカルでファニーなムードは落ち着いたものへと変わり、歌詞も人間関係の難しさや前作の成功を受けて有名になった事への葛藤など、自分達のパーソナルな悩みを綴ったリアル内容へと変化しています。

陽気な空気に包まれていた前作と比べると、一気に内省的なモードとなっている今作は地味というか、前作のファンからすると少し物足りない内容だったのかもしれませんが、彼らの違った一面を表現しているという意味でも2作を対比させながら聴くのはとても面白いなと個人的には思いますね。

今作の大きな変化はそれだけではなく、メンバー4人それぞれが楽曲のプロデュースをしていて、そこにも大きな成長が見られます。

そしてこのアルバムを語る上で欠かせないのが、7曲にプロデューサーとして参加しているJ Dillaの存在ですよね。

当時はまだJay Deeと名乗っていてほぼ無名と言える状態の時期でした。

彼が手がける独特の浮遊感のあるジャジーでメロウなサウンドは、もうこの頃から既に唯一無二の響きだった事が分かりますよね。

逆再生のMVが話題となった「Drop」も最高ですが、やはり今作のハイライトはシングルカットされた彼らの最大のヒット曲「Runnin’」ですね。

レジェンダリーなサックス奏者、Stan Getzのボサノヴァナンバーをサンプリングしたアコースティックな質感のサウンドが何とも小洒落た、ヒップホップの新たな可能性を提示したクラシックナンバーですよね。

J Dillaもこの曲がきっかけとなり一躍注目を集め、その後ATCQやCommonなど多数のアーティストの傑作に関わる大人気プロデューサーとなっていきます。

中々評価されにくいタイプの地味な作品ではあるんですが、改めて聴くとトータルでの完成度もとても高い優れたアルバムだなと思います。

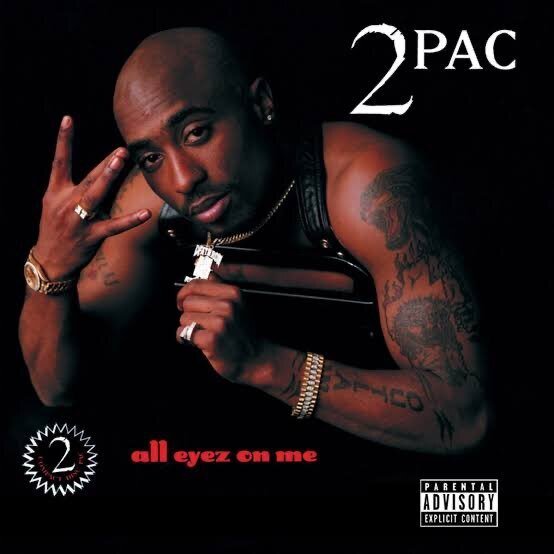

2Pac 「All Eyez On Me」(1996.02.13)

3作目の「Me Against the World」のリリース時は収監されていた2Pacですが、その後1.5億円とも言われる保釈金を支払いシーンにカムバックする事になります。

この時保釈金を用意したのがDr. Dreと共にDeath Low Recordsを立ち上げたSuge KnightとInterscopeの代表であるJimmy Iovineで、2Pacは彼らのレーベルから3枚のアルバムをリリースするという条件と引き換えに保釈金を支払ってもらうという前代未聞の契約を成立させました。

保釈されたその日にレコーディングを開始した今作は、前作の内省的な作風から一転、当時自分を追い込んだ周りの人間やメディアといった様々な敵に対する怒りをストレートに表現した、非常に攻撃的な作風となっています。

収容されていた期間で溜まりに溜まっていた創作意欲を爆発させたかのような今作は、27曲という大ボリュームの楽曲数でさらにはヒップホップ作品として史上初の2枚組アルバムとしてリリースされました。

Death Lowからのリリースという事で、Dr. DreやSnoop Doggなど西海岸のラッパー達がこぞって参加していて、ウェッサイ色満載の治安の悪いギャングスタラップがこれでもかと詰め込まれています。

これ程の曲数にも関わらずほとんどの曲を1発録りでレコーディングしわずか2週間で完成させたんだそうで、当時の2Pacの熱量や集中力の高さがいかに凄かったかが分かりますよね。

中でもやはりDr. Dreとの「California Love」は西海岸ヒップホップの象徴、そして頂点と言える楽曲で、2Pacがヒップホップシーン最大級のスターである事を完全に証明する特大ヒットを記録しました。

今作がリリースされたわずか7ヶ月後に2Pacは銃撃され、25歳という若さで命を落としてしまうわけなんですが、音楽界にとって本当に大きな損失だったなと思いますね。

自分はリアルタイムで彼の凄さを体感したわけではないですが、人気と実力を兼ね備えたラッパーとしてのカリスマ性も、決して素行が良かったタイプではなかったけど、人を惹きつける才能を持った1人の人間としての魅力も、どれも本当にずば抜けたものを持っていたという事がヒップホップを好きになればなるほど分かってきます。

彼が生前最後に残した、聴き応えも満足感も超弩級の傑作アルバムです。

Fugees 「The Score」(1996.02.13)

ニュージャージー州出身のLauryn Hill、Wyclef Jean、Prasの3人によるFugeesは、その存在自体が音楽界にとって革命でした。

1994年にリリースされたデビューアルバム「Blunted On Reality」はあまりヒットせず、作品の評価もあまり良いものではありませんでした。

レコード会社との契約もギリギリの状態の中で制作されたセカンドアルバムの今作は、逆に開き直りリラックスして自分達のやりたいサウンド作りを追求しようという思いで、約半年をかけて完成させました。

Wyclefを中心に制作された今作のサウンドは、R&Bやソウル、レゲエなどが複雑に絡み合ったそれまでに存在しなかった質感の響きで、Wyclefのルーツであるハイチをはじめとしたカリブ海の音楽の雰囲気が取り入れられているのが特徴的でした。

Roberta FlackやBob Marleyの誰もが知る名曲のカバーも、彼らのオリジナルの曲かのように鳴らしてしまう独特の音楽センスは本当に唯一無二ですよね。

西海岸のギャングスタラップや東海岸のハードコアラップが主流となっていたこの当時のヒップホップシーンにおいて、今作のオルタナティブなサウンドや移民や難民の生活や苦悩を描いた歌詞など、何もかもが斬新なものとして受け入れられ、アルバムは全世界で記録的なヒットとなりました。

その大きな要因が紅一点のLauryn Hillの存在で、歌とラップを行き来する彼女のヴォーカルスタイルは発明と言えますよね。

今作のリリース後、このアルバムのようなオーガニックな質感のサウンドがヒップホップ・R&Bシーンでトレンドとなっていきましたが、ネオソウルを含めその流れの源流にこの作品が位置してるように思いますね。

ヒップホップを新たなフェーズへと進めた革新的なアルバムです。

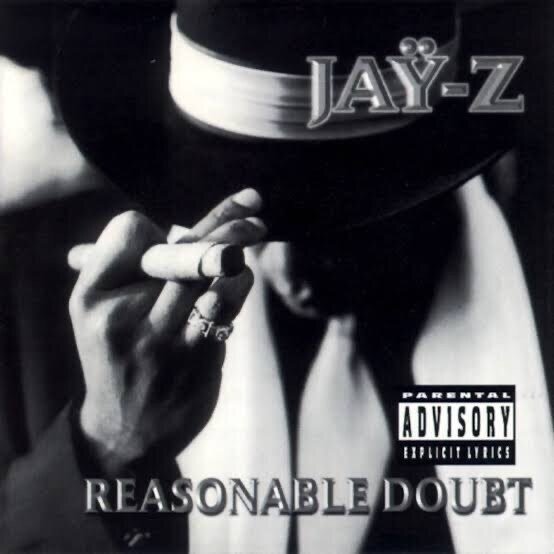

Jay-Z 「Reasonable Doubt」(1996.06.25)

言わずと知れたヒップホップ界の帝王、Jay-Zの凄さはデビューアルバムの時点で既に圧倒的なレベルに達していたことが今作を聴くとすぐに分かります。

ニューヨークでドラッグディーラーとして生計を立てていたJay-Zは、1980年代の後半頃からラッパーとしての活動を始め、その才能が次第に業界内で話題になりはじめます。

しかし中々契約には至らず、Jay-Zは友人のDamon Dashと共に自身のレーベル、Roc-A-Fella Recordsを立ち上げそこから今作をリリースしデビューを果たしました。

新人が自分でレーベルを作りそこからデビューするという型破りさや、The Notorious B.I.G.やMary J. Blige、Foxy Brownといった人気スターの参加なども話題となり、デビュー作としては上々の売り上げを記録し彼の名前は一躍広まる事になります。

このアルバムはジャケットからも分かるようにマフィアの世界で成り上がっていく1人の男の成長や葛藤がテーマとして描かれていて、Jay-Z自身も今作を「2度と書けないくらい完全なリリック集」と評する程緻密で濃密な彼のラップを堪能出来る作品となっています。

Jay-Zの声は一発で彼のものだと分かるくらい個性的で、その流れるようにスムーズなライミングも含めて本当に唯一無二のラップスタイルだなと思いますね。

Clark KentやDJ Premierなどによるジャズやソウルをベースとした大人っぽいメロウなビートも、今作の高級感のある雰囲気を上手く演出していて、個人的には「Dead Presidents II」や「Feelin’ It」を手がけるSkiのプロダクションがツボです。

同じ高校に通っていたという旧知の中の親友、The Notorious B.I.G.との「Brooklyn’s Finest」は、新旧のニューヨークのキングが揃い踏みした覇王色の覇気を纏ったような楽曲で、いつ聴いても気分が上がるクラシックナンバーですよね。

その後長きに渡り帝王として君臨し続けることになるJay-Zの記念すべきデビュー作であり、彼の王者としての風格やオーラが既に漂い始めている、ヒップホップの歴史において非常に重要な意味を持つ傑作アルバムです。

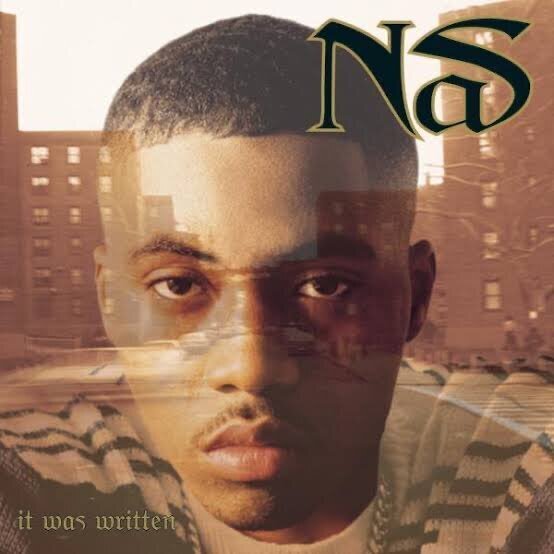

NaS 「It Was Written」(1996.07.02)

ヒップホップ史に残る名作となったNaSのデビューアルバム「Illmatic」ですが、その高い評価とは裏腹にセールス面での成績はあまり良いものではありませんでした。

それを受けて制作されたこのセカンドアルバムは、大衆ウケというものをかなり意識した作風へとガラッと変化した仕上がりとなっています。

当時分かりやすいネタ使いでヒットを連発していたプロデューサーユニット、Trackmastersがアルバムの大半を手がけていて、Stingの「Shape of My Heart」ネタの「The Message」や、Eurythmicsの「Sweet Dreams (Are Made of This)」のフレーズを引用した「Street Dreams」など、有名曲を大胆にサンプリングしたポップな楽曲が多数収録されています。

先行シングルの「If I Ruled the World (Imagine That)」は、当時Fugeesで大ブレイクしていたLauryn Hillを客演に迎えたR&B色の強い楽曲で、彼にとって初めての世界規模のヒット曲となりました。

ライトな層へのアピールは大成功した結果となりましたが、彼のコアなファンからは物足りなさを感じるという声もあったようで、今作は駄作だという声も少なくなかったみたいです。

ただ改めて聴いてみると、Dr. DreやMobb Deepとのコラボなど新たなチャレンジもしっかり形にしているし、歌詞も含めてストリートな層からのプロップスもちゃんと獲得出来る、実は非常にバランスの良い作品なんですよね。

あまりにも偉大なデビューアルバムの次の作品という事で、高いハードルが課せられてしまった作品ではありますが、この時代のヒップホップシーンの空気感を上手く伝えている素晴らしい完成度のアルバムだなと個人的には思います。

ヒップホップの世界だけに限らないですが、一般ウケを狙ったサウンドに路線を変更すると「セルアウト」だと批判されてしまう傾向があります。

世間や批評家からのそのような声を浴びせられるリスクを冒しながらも、彼のストリートからの信頼をしっかりとキープする事を見事に実現させた、今一度再評価される価値のある隠れた傑作アルバムだと思います。

UGK 「Ridin’ Dirty」(1996.07.30)

90年代中頃から急速に勢いを増していったアメリカ南部のヒップホップシーンですが、それに大きく貢献した存在としてUnderground KingzことUGKを忘れるわけにはいきません。

1980年代後半からテキサス州を拠点に活動を開始した、Bun BとPimp Cの2人によるラップデュオ、UGK。

まだサウスヒップホップが盛んになる前だった1992年にデビューし、Geto Boys(Scarface)やOutKastなど共にシーンを活性化させ大きくしていった立役者として今も多くのラッパーからリスペクトされる存在ですよね。

ドスの効いた低音ボイスが魅力のBun Bと、高音ボイスで軽快にラップするスタイルのPimp Cという、全く異なるタイプの2人のコンビネーションがとても魅力的で、そのあたりは彼らの戦友でもあるOutKastと近いですね。

そんなUGKが大きく飛躍したのが3作目のアルバムである今作で、全米で15位を記録し85万枚を売り上げるヒット作となりました。

メンバーのPimp Cは父親がトランペット奏者で、幼い頃からジャズやソウルなど様々な音楽を聴いて育った影響から、彼の手がけるサウンドは生演奏を取り入れたものが多く、独特の温かみやゆったりとした牧歌的な響きから「カントリーラップ」と称される事もありました。

そして先程Scarfaceのところでも名前を挙げたN.O. Joeもプロデューサーとして参加していて、西海岸のヒップホップに影響を受けたレイドバックなサウンドに、南部らしいどこかいなたい質感が加わった独自のサウンドを作り上げています。

今作ので彼らが作り上げたサウンドは南部ヒップホップの指針となり、ヒューストンのシーンを中心に様々なアーティストに多大な影響を与えました。

2Pacが亡くなる直前、Scarfaceにこのアルバムを渡されて聴き、作品の出来を絶賛していたという話もこの作品の凄さを物語るエピソードですよね。

Pimp Cが2007年に33歳の若さで亡くなってしまい、UGKは解散状態になってしまうんですが、彼らやこのアルバムは南部のヒップホップシーンにとってずっと大きな存在のままリスペクトされ続けています。

OutKast 「ATLiens」(1996.08.27)

アトランタ出身のAndré 3000とBig Boiの2人からなるヒップホップデュオ、OutKastの登場は、南部のシーンだけでなくヒップホップシーン全体にとって大きな衝撃と刺激を与えました。

1994年リリースのデビューアルバム「Southernplayalisticadillacmuzik」は、ソウルやファンクを下敷きに生演奏とサンプリングを巧みに組み合わせたグルーヴィーなサウンドや、まだ10代だった2人の南部での生活を生々しく描いたリリックなど、東海岸と西海岸のシーンとはまた違うカラーとテイストを持つ新しいヒップホップを提示した画期的な作品でした。

デビュー作からいきなり南部のヒップホップシーンの顔となった彼らの2作目のアルバムである今作は、20代となった2人の溢れんばかりのクリエイティヴィティが爆発したような、あらゆる面で進化を感じる作品に仕上がっています。

前作同様、彼らの仲間であるプロデューサーチーム、Organized Noizeが制作の指揮を取っているんですが、今作は2人が単独でプロデュースをした楽曲もいくつかあって、自分達のやりたいサウンドの追求をより具体的に形にしたアルバムとなってるんですよね。

その最たる例が先行シングルにもなっていた「Elevators (Me & You)」で、打ち込みのドラムやシンセが怪しく不思議なグルーヴを作り出した近未来感のあるサウンドがとにかく斬新な一曲です。

当時サウンドメイクの主流だったサンプリングを控えめにした、様々な機材を駆使して作り上げた打ち込み中心のプロダクションがとても新鮮で、エイリアンをコンセプトにしたアートワークやリリックも含めて、どこを切っても独創的なアルバムなんですよね。

2人のラッパーとしてのスキルも、表現者としての引き出しの多さも格段に増していて、2作目にして既に誰も辿り着けないような領域に達している感じ。

2000年以降の彼らの作品は、サウンドのスケール的にも売り上げの面でもとてつもないレベルに達してしまった事もあって、今作はあまり評価されにくいというか、地味なイメージがついてしまっている印象があるんですが、彼らのアーティストとしての才能が真に花開いた瞬間をパッケージングした作品という意味でも、もっと評価されていいアルバムだなと思いますね。

Ghostface Killah 「Ironman」(1996.10.29)

Method Man、Ol’ Dirty Bastard、Raekwon、GZAと、Wu-Tang Clanのメンバーが続々とソロデビューしていく中で、そこから少し遅れる形で満を辞してアルバムデビューを飾ったGhostface Killah。

個性派が集まったWu-Tang Clanのメンバーの中でも一際甲高い声で、ハイテンションに言葉を畳みかけてくるラップスタイルを持った彼のデビューアルバムは、その特徴的なラップとソウルフルなサウンドのブレンド具合が見事な非常に味わい深い作品となっています。

Al GreenやOtis Redding、Teddy Pendergrass、The Jackson 5などの70年代のソウルを中心としたネタ使いのドープなサウンドは、他のメンバーと同様にRZAによるプロダクションで、Ghostface Killahのソウル好きをちゃんと汲み取ってサウンドメイクに活かしているところが流石ですよね。

Raekwonのアルバムのほとんどの楽曲にGhostface Killahが参加していたように、今作にもRaekwonとCappadonnaの2人がほぼほぼの曲にクレジットされていて、アルバムジャケットにも登場するなど実質的には3人のアルバムと言っていい仕上がり。

他のメンバーも含めて様々なタイプのラップが行き交う中でも、Ghostface Killahのラップはすぐに彼だと分かる特徴的な響きをしてますよね。

数あるクラシックナンバーの中でも特に人気の曲が「Daytona 500」で、Bob Jamesの「Nautilus」をサンプリングした凄まじい疾走感のドープなビートと3人のマイクリレーが衝撃的にかっこいい、個人的にもめちゃくちゃ大好きな1曲です。

彼以外のWu-Tang Clanメンバーのソロ作品はかなり難解というか、真のヒップホップ好きでないとその凄さや良さが中々分からないタイプの作品が多いんですが、Ghostface Killahのこちらのデビューアルバムはソウルの成分が多めという事もあって比較的聴きやすく、ヒップホップをこれから聴いてみようという人の入り口としても非常に優秀な作品なんじゃないかなと思いますね。

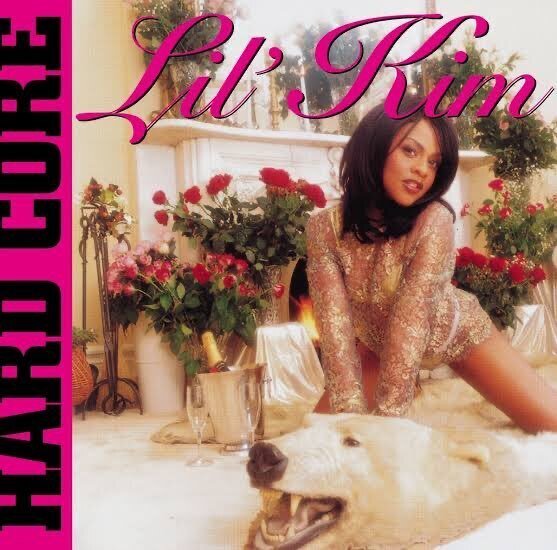

Lil’ Kim 「Hard Core」(1996.11.12)

90年代のヒップホップシーンにおけるフィメールラッパーの存在感は今とは比べ物にならない程小さく薄いものだったように思います。

男性社会のヒップホップの世界で成り上がっていくのは、Queen LatifahやMC Lyte、Salt-N-Pepaといった一部の強く逞しい女性MCのみで、90年代の前半くらいまで女性達の地位はまだまだ確立されていないと言える状態でした。

パワフルに女性達をエンパワーメントする男勝りなフィメールラッパーが多かったこの頃、それまでとはタイプの違う女性らしさを前面に出したMCが徐々に登場し始めます。

その代表と言える存在がLil’ KimとFoxy Brownの2人で、特にニューヨーク出身のLil’ Kimは当時絶大な人気を誇っていたThe Notorious B.I.G.の愛人という触れ込みで登場し、彼の強力な後ろ盾を得る事でのし上がっていった、新しいタイプのフィメールMCでした。

Biggieの弟分的なグループのJunior M.A.F.I.A.での活動を経て今作でソロとしてアルバムデビューしたLil’ Kimは、女性である事が枷になってしまっていたヒップホップの世界で、セックスアピール全開のビジュアルとリリックを武器に男性達と対等に闘い、それが通用するという事を見事に証明してみせ、後続のフィメールラッパー達の進む道を切り拓いていきました。

Biggieはもちろんの事、Jay-ZやPuff Daddyといった実力者の力を借りながら、ラッパーとしての実力もしっかりアピールする事に成功している今作は、「Big Momma Thang」や「Crush On You」、「Not Tonight」といったR&Bやジャズを下敷きにしたキャッチーな楽曲と、「Queen B@#$H」や「Dreams」といったハードコアな楽曲が絶妙なバランスで収録されていて、彼女のアーティストとしての魅力が余す所なく表現された見事な1枚となっています。

Lil’ Kimはその強烈なビジュアルの印象がどうしても強いんですが、頭に残るキャッチーなフックやパンチラインを続々と繰り出すラッパーとしてのスキルも実は非常に高いんですよね。

Nicki MinajやCardi Bなど、その後登場する事になるフィメールラッパー達が活躍出来るフィールドを作り、業界や世間の見る目を変えたLil’ Kimとこのアルバムの存在は本当に大きいなと思いますね。

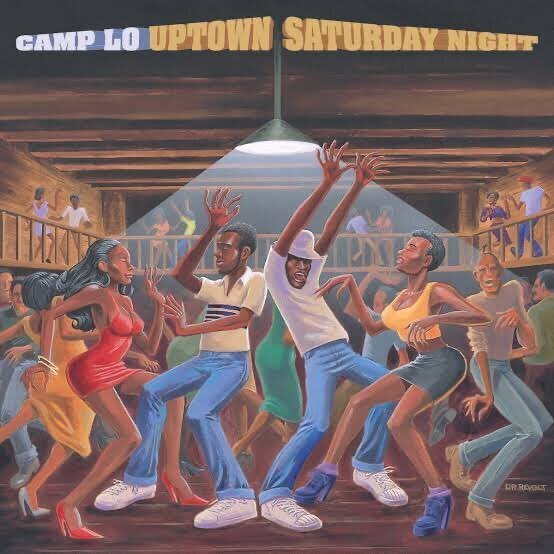

Camp Lo 「Uptown Saturday Night」(1997.01.28)

Marvin Gaye「I Want You」のアルバムジャケットのパロディーであるこのアートワークを見て分かる通り、Camp Loのデビューアルバムはソウルミュージック好きにはたまらない内容になっています。

ニューヨーク・ブルックリン出身のGeechi SuedeとSonny Cheebaの2人によるラップデュオである彼らは、1995年頃から活動を開始し翌年にシングル「Coolie High」でデビューし、1997年には今作でアルバムデビューと中々のスピード感でキャリアを重ねていきました。

ちなみにメンバーのSonny Cheebaの名前の由来は、千葉真一の海外での呼び名であるSonny Chibaから取ったものだそうです。

Jay-Z「Reasonable Doubt」でも素晴らしい仕事をしていたプロデューサー、Skiがほとんどの楽曲を手がけている今作は、Skiらしい70sソウルを中心としたネタ使いの分かりやすさと渋さを兼ね備えたノスタルジックなグルーヴが堪能出来る1枚です。

Dynasty「Adventures In The Land Of Music」を大胆にサンプリングした「Luchini - This Is It」や、Curtis Mayfield「Tripping Out」をモロ使いした「Black Nostaljack - Come On」など、反則技とも言える良質なソウルフレイバーの楽曲がゴロゴロ収録されていて、ヒップホップ好きでなくてもきっと気に入るであろうとっつき易さも今作の大きな魅力だなと思いますね。

アルバムにはDe La SoulのTrugoyやDigable PlanetsのButterflyなどがゲスト参加していて、このあたりのニューヨークのオーガニック路線な界隈の繋がりも面白いですよね。

Camp Loはその後も活動は続けているものの、今作のようなインパクトは残せていないのが正直なところです。

The Avalanchesの2016年リリースのアルバム「Wildflower」にSonny Cheebaが参加してて、久々に名前を聞いて個人的にテンション上がってたんですが、Camp Loとしてもまた今作レベルの傑作を生み出してくれる事をほんのり期待したいと思います。

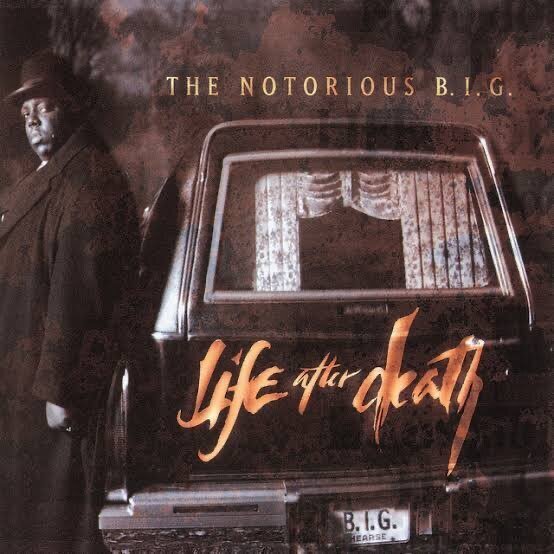

The Notorious B.I.G. 「Life After Death」(1997.03.25)

90年代のヒップホップシーンを語る上で東西抗争についての話は避けては通れません。

元々はお互いをリスペクトし合う友人だったBiggieと2Pacの2人が、周囲の人間に巻き込まれその関係がぎくしゃくし出し、ついには銃撃事件にまで発展しそれぞれが命を落とすという最悪の結末を迎えた音楽史に残る悲劇。

ヒップホップに対するイメージを悪いものにしてしまった事はもちろん、Biggieと2Pacという稀代のラッパー2人を立て続けに失うという、様々な意味であまりにも大きな損失をもたらしてしまいました。

1994年リリースのデビューアルバム「Ready to Die」で一躍東海岸のヒップホップシーンを代表するラッパーとなったBiggieことThe Notorious B.I.G.は、プロデューサーのPuff Daddyと共にデビュー作を超える完成度のアルバムを目指し制作を進めていました。

ようやく完成したセカンドアルバムは、彼が銃撃され亡くなった直後にリリースされるという劇的な形で世の中に発表されました。

全25曲の2枚組のアルバムという特大ボリュームの今作は、Puff Daddy率いるBad Boy Recordsらしい分かりやすいネタ使いのキャッチーなサウンドと、マフィアの世界を描いたハードコアなリリック、コアなヒップホップキッズにも刺さる多彩な顔ぶれのゲストやプロデューサーなど、あらゆる方面にアピール出来る圧巻の完成度の作品に仕上がっています。

Puff Daddyを中心にDJ PremierやClark Kent、Havoc、RZAなどがそれぞれのカラーを活かしたビートを提供していて、「Mo Money Mo Problems」や「Hypnotize」などのヒットポテンシャルの高いポップな楽曲から、「Ten Crack Commandments」や「Going Back to Cali」といったストリート路線のハードな楽曲まで幅広く網羅されています。

様々なテイストのサウンドを見事に乗りこなすBiggieのラッパーとしてのスキルの高さと存在感はやはり圧倒的で、2PacやNaSを含めた数多くのラッパーへのディスを入れ込みながら次々にパンチラインを繰り出す様は本当に圧巻ですよね。

死の直後にリリースされたアルバムのタイトルが「Life After Death」というのが何とも皮肉ではありますが、彼が生前最後に作り上げた渾身の1枚はヒップホップの歴史に名を刻む傑作として今後も多くの人々に愛され続けていくと思います。

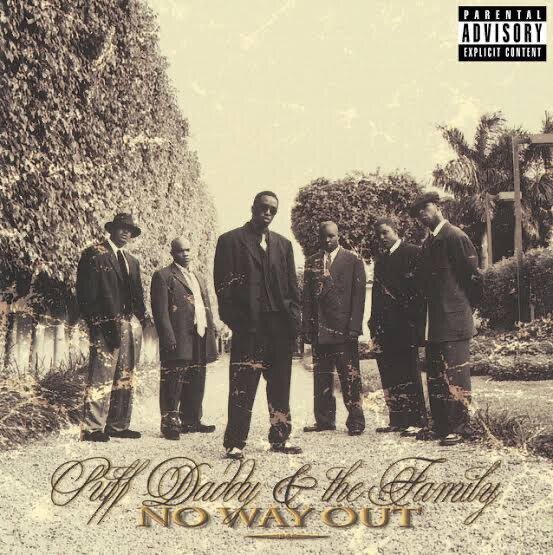

Puff Daddy & The Family 「No Way Out」(1997.07.01)

The Notorious B.I.G.の死後、ヒップホップシーンだけでなく音楽界全体がどこかどんよりとした重苦しい空気に包まれていました。

家族のような存在を失ったPuff Daddyは、東西抗争も含めた一連の重く悲しいムードを変えようと、大衆的なヒット曲を作る必要があると判断し、制作を開始していたアルバムの方向性を変更しました。

完成したアルバムは彼のレーベルである Bad Boy Recordsのメンバーが総出で参加していて、Puff Daddy & The Familyという名義でリリースされました。

Puff Daddyの狙い通り、多くの人が知る有名曲を大胆にサンプリングした、いわゆる大ネタ使いの分かりやすいサウンドが特徴のアルバムとなっていて、David Bowie「Let’s Dance」ネタの「Been Around the World」や、Grandmaster Flash and the Furious Fiveのクラシック曲「The Message」をそのまま使った「Can’t Nobody Hold Me Down」など、大衆ウケを意識したキャッチーな楽曲が目白押しとなっています。

The Policeの名曲「Every Breath You Take」を使った「I’ll Be Missing You」は、亡くなったBiggieへの追悼曲として作られ、Biggieの妻であるFaith Evansと男性4人組の112が参加し、全米チャート13週連続1位となる大ヒットを記録しました。

大衆ウケを狙った作戦が功を奏しヒット曲を量産していたPuff Daddyやこのアルバムには、当然のように批判的な声も多かったようで、セルアウトを嫌うヒップホップ好きからは魂を売ったなどと言われる事もあったみたいです。

ただ東西抗争の件でヒップホップに対して悪いイメージを持っていた人も多かったわけで、そのイメージをポジティブな方向に持っていった彼やこのアルバムは決して悪く言われてしまうような作品ではないと自分は思うんですよね。

Lil’ Kimのバースが光る「It’s All About the Benjamins」やBiggieとJay-Zの共演が最高な「Young G’s」など、コアなヒップホップファンからも愛されるクラシックナンバーも多数収録された、この時代のヒップホップシーンを象徴する1枚です。

Missy Elliott 「Supa Dupa Fly」(1997.07.15)

1996年にリリースされたAaliyahのセカンドアルバム「One in A Million」は、R&Bの世界だけでなくポップやヒップホップなど様々なジャンルの音楽シーンに大きな衝撃を与えました。

プロデューサーのTimbalandとMissy Elliottが手がけた、うねるようなベースと不規則なリズムが奇天烈なグルーヴを作り出す摩訶不思議なサウンドは、それまで誰も聴いた事がないタイプの響きでした。

当初はその異物感から批判の声も少なくなかったようでしたが、彼らの革新的なサウンドメイクスタイルは多くのミュージシャンのクリエイティヴィティを刺激し、その後の作品に大きな影響をもたらしましたよね。

そんな音楽界のイノベーター、Missy Elliottのデビューアルバムである今作は、Timbalandとの音楽的な挑戦と実験をさらに推し進めた先進的な内容となっていて、近未来的な怪しい世界へと誘われる実に奇抜な作品に仕上がっています。

Missyのヴォーカルはラップと歌を行き来するようなスタイルで、これもこの当時としてはかなり斬新でしたよね。

同じようなタイプのLauryn Hillはシンガーがラップをしてる感じなのに対し、Missyはラッパーが歌も歌うみたいなイメージ。

エレクトロやR&B、レゲエなど様々なジャンルが混ざり合ったサウンドは、クラブではノリづらいようなゆったりとしたテンポのものが多く、「チキチキ」とか「ピキピキ」といった人の声や息づかいを取り入れたビートが何とも不気味に響きます。

TimbalandとMissyの毒っ気を帯びた独特のサウンドは今聴いても全く古く感じないというか、いつの時代に聴いても良い意味で耳が慣れない新鮮な響きをしていますよね。

Lil’ KimやFoxy Brownの登場によりフィメールラッパーにはエロさや赤裸々な表現が求められる時代に突入していましたが、Missyがこのアルバムをリリースした事でラッパーだけでなくシンガーも含めて、女性の音楽家が男性の目線を気にする事なく個性を出す事が自然に許容される環境が出来上がっていったような気がします。

ヒップホップシーンにおける女性アーティストの見られ方をガラッと変えた、様々な面で非常に重要な意味を持つ傑作アルバムです。

Common 「One Day It’ll All Make Sense」(1997.09.30)

ここまでアメリカの東海岸や西海岸、南部のヒップホップシーンやその作品について語ってきましたが、それ以外の地域からも素晴らしいアーティストや作品が生まれているという事を忘れるわけにはいきません。

1992年にアルバム「Can I Borrow a Dollar?」でデビューしたCommon Senseは、アメリカ北部に位置するイリノイ州のシカゴ出身のラッパーで、彼の登場はKanye WestやChance the Rapperといった同郷のアーティスト達が音楽の道に進む足がかりとなりました。

1994年リリースのセカンドアルバム「Resurrection」がヒップホップファンから高い評価を受け一躍人気ラッパーとなった彼が、アーティストとして完全にその地位を確立したのが3作目のアルバムとなる今作でした。

Common SenseからCommonとなり、そして今作のリリース直後には父親にもなった彼の人生観や家族観がテーマとして描かれていて、ギャングやマフィアなどハードな世界観の作品がトレンドだったこの頃としては少し珍しいタイプの作風でした。

自分自身の強さや凄さを顕示するタイプのラッパー達とは違い、日常生活や社会問題について自分の意見や見解を交えながら論じていくような知的なラップスタイルが彼の特徴で、そのあたりも他のラッパー達とは一線を画していましたよね。

サウンド面では前作に引き続き同郷のプロデューサー、No I.D.が全面的に関わっていて、ジャズやソウルの要素強めのメロウなムードがアルバム全体を洗練された印象にしています。

アルバムにはErykah BaduやQ-Tip、The Rootsなど、その後Soulquariansとして活動を共にしていく同志達が多数参加していて、当時大きなムーヴメントになりつつあったネオソウルの流れともリンクした作品と捉える事も出来ますよね。

黒人社会で頻繁に繰り返されていた中絶をテーマにしたシリアスな楽曲「Retrospect For Life」は、当時第一子妊娠中だったLauryn Hillを客演に迎えたソウルフルな1曲で、実際にガールフレンドを妊娠させたCommonの葛藤や後悔、覚悟が非常にリアルに描かれた不朽の名曲として今も愛され続けています。

サウンド面もリリック面も、何度も繰り返し聴く事で味わい深さが増してくる珠玉の名作アルバムです。

Gang Starr 「Moment of Truth」(1998.03.31)

1994年リリースの「Hard to Earn」でトレードマークであるサンプルを細かくチョップしループさせる独特のサウンドメイクを芸術的な域にまで高めたGang Starr。

その後DJ PremierはGroup HomeやJeru the Damajaなどの同胞をはじめ、Jay-ZやNaS、Biggieといったシーンを代表するラッパー達の傑作に立て続けに参加するなど、もの凄い数の仕事量で多忙を極めていました。

一方のGuruもソロ活動でジャズとラップの新たな可能性を探究する「Jazzmatazz」シリーズを展開するなど、メンバーそれぞれが個人の活動を活発化させていきました。

次第に2人の不仲説や解散の噂も流れ始め、Gang Starrとしての活動が待ち望まれていた中で、前作から4年の期間を経て届けられたのが5作目のアルバムとなる今作でした。

まず先行シングルでもあった1曲目の「You Know My Steez」からぶっ飛ばされます。

細かくチョップされたサンプルが幾重にも重ねループさせる事で生まれる、ミニマルでありながらトリップ感のあるグルーヴはまさに彼らの真骨頂と言える仕上がりで、2人の不仲説や亀裂の噂を一蹴するような痛快なカムバックを果たします。

その後も2人の起こすケミストリーが特別なものである事を示す圧巻の完成度の楽曲の連発で、Wu-Tang ClanのInspectah Deckを客演に迎えた「Above the Clouds」や、ニューヨークのベテランラッパーのFreddie Foxxxなどとのマイクリレーがカッコいい「The Militia」など、当時クラブDJが重宝したクラシックナンバーがゴロゴロ収録されています。

R&BデュオのK-Ci & JoJoをフィーチャーした「Royalty」は彼らにとって珍しくシンガーの歌声がフックとして使われていて、新しい試みにも挑戦したアルバムでもあるんですよね。

2010年にGuruが長い闘病の末癌で亡くなってしまい、この2人のタッグは残念ながら永遠に見られなくなってしまったんですが、ヒップホップの世界に彼らがもたらしたものは本当に大きいなとつくづく思いますね。

DMX 「It’s Dark and Hell Is Hot」(1998.05.19)

Puff Daddy率いるBad Boy Recordsの快進撃により、ヒップホップはすっかり大衆的な音楽として人気を獲得し、彼らがミュージックビデオの中で身につけていた豪華なジュエリーや時計、ハイブランドの衣装、高級車といったきらびやかで華やかなイメージが定着していきました。

そんな流れと逆行するように、ダボダボのカーゴパンツに白いタンクトップというストリート感全開な出立ちでシーンに殴り込むように登場したのがニューヨーク出身のラッパー、DMXでした。

ざらついたがなり声で時折犬の鳴き声のように吠えるという独特のラップスタイルはまさに狂犬で、彼の作品の歌詞やアートワークにはピットブルなどの犬がよく登場するのは、彼が自分自身と獰猛な犬の攻撃的な姿勢を重ねていたからなんだそう。

幼少期に母親から虐待を受け、逃げるように路上生活を送っていたDMXは、生活苦のため強盗などの犯罪に手を染め逮捕されては保釈されを繰り返すという壮絶な過去を持っていて、死と隣り合わせの環境で育った彼だからこそ書ける生々しい歌詞とダークなサウンドで彼の「本物」感を見事に表現したデビューアルバムは、リリースと同時にシーンに大きな衝撃を与えました。

彼と契約したレーベル、Ruff Rydersと専属プロデューサーのSwizz Beatzは、その後DMXの他EveやJadakissなどをシーンに送り出しヒットを連発する事になりますが、そのきっかけはやはり今作収録の「Ruff Ryders’ Anthem」ですよね。

音数の少ないシンプルな作りながら強烈に耳に残るビートと、聴き手を煽るように捲し立てるラップが生み出す高揚感はいつ聴いても凄いなと思います。

「Get At Me Dog」や「Stop Being Greedy」といったフロアバンガーな楽曲から、シングル版ではFaith Evansをゲストに迎えたメロウな「How’s It Going Down」など、ただ吠えるだけじゃない繊細な一面も見せた意外にも幅広いサウンドが楽しめるのも今作が優れているポイントですよね。

DMXは2021年にオーバードーズによる心臓発作で残念ながら亡くなってしまったんですが、彼がシーンに与えたインパクトと唯一無二のスタイルは強烈に脳裏に焼き付いていますよね。

90年代後半のヒップホップシーンに新たな時代の到来を告げた衝撃作です。

Lauryn Hill 「The Miseducation of Lauryn Hill」(1998.08.25)

Fugeesとしてのブレイク後、Lauryn HillはBob Marleyの息子であるRohan Marleyと出会い彼との間に子供を授かります。

それをきっかけに自分の中から湧いてくる様々な感情や思いを音楽として残そうと彼女は曲作りに没頭し、1997年の8月に第一子であるZion君を出産した後本格的にソロとしてのアルバムの制作をスタートさせます。

ジャマイカやニューヨークでのレコーディングを経て完成したソロデビューアルバムである今作は、母親となった事で芽生えた母性や過去の失恋、Fugeesの成功から学んだ教訓など、彼女のごく私的な思いを赤裸々に綴った非常にパーソナルな内容となっていて、Laurynはそれを歌とラップを見事に使い分けながら表現しています。

楽曲のテーマや雰囲気、歌詞の内容に合わせて、自分の思いを乗せやすい表現方法でラップと歌を自由に行き来していて、それをここまで自然に、しかもどちらもハイレベルに形にしている彼女の才能は本当に凄いなと改めて感じますね。

D’AngeloやErykah Badu、Maxwellなどにより当時大きなムーヴメントとなっていたネオソウルとも呼応したオーガニックな質感のサウンドは、彼女のルーツであるゴスペルやレゲエの要素も感じる仕上がりとなっていて、ヒット曲を作ろうという意識ではなく自分のやりたい音楽を作ろうという彼女の思いが作品全体から伝わってきます。

このアルバムはヒップホップ作品として史上初のグラミー賞の最優秀アルバム賞を獲得した作品として歴史に名を刻み、他にも数多くのメディアのベストアルバム企画で軒並み高い順位でランクインするなど、音楽史上に残る傑作として高い評価を受けていますが、それはこのアルバムの内容が素晴らしいのはもちろんの事、このアルバムを聴いて育った世代のアーティスト達に与えた影響の大きさが1番の理由なんだと思いますね。

1人の独立した女性として、黒人として、母親として、ここまで自由に、正直に、芸術的に音楽として表現出来るんだと多くのミュージシャンに希望と気付きを与えたこのアルバムの功績の大きさは計り知れないです。

OutKast 「Aquemini」(1998.09.29)

前作の「ATLiens」で自分達の独自のサウンドメイクのスタイルを確立し、クオリティの面でもセールスの面でも大きく飛躍したOutKastは、次のアルバムの制作にこれまでに無いレベルの予算をつぎ込む事が出来るようになり、多くのスタジオミュージシャンを招き彼らとセッションを繰り返す日々を送っていました。

様々なジャンルの音楽が自由に鳴り響くセッションの数々から生まれた今作は、ホーンセクションやハーモニカ、ギター、ピアノなど多くの生楽器による演奏が取り入れられていて、70年代のソウルやファンクのバンドのサウンドを彷彿とさせるオーガニックかつプログレッシヴな響きがアルバム全体のムードを作り出しています。

アメリカ南部のアトランタ出身の彼らのルーツでもある、サザンソウルやゴスペル、カントリーなどの土着的なサウンドが引用されていて、シングルにもなった「Rosa Parks」はブルース調のギターの音色やカントリーテイストのハーモニカによるブレイクが非常に印象的な1曲ですね。

その他にもPファンクの巨匠、George Clintonをゲストに迎えた近未来感漂う「Synthesizer」や、当時André 3000と交際中で子供ももうけていたErykah Baduと同胞のCee-Loが参加した、ジャズやゴスペルが奇妙に入り混じったダークな世界観の「Liberation」など、ヒップホップの枠にとらわれない非常に挑戦的な作風の楽曲が多数収録されています。

Beyoncé「Lemonade」収録の「All Night」でも引用されていたホーンの音色が印象的な「SpottieOttieDopaliscious」のゆったりとしたメロウなムードが個人的にはお気に入りですね。

南部のヒップホップはその後大きく発展し、彼らのホームタウンであるアトランタを中心に数々のスターラッパーを輩出する事になるんですが、OutKastが今作を通じて示した音楽的な挑戦の姿勢やジャンルレスな感覚がその後登場する多くのミュージシャンを刺激し、アトランタがヒップホップの聖地として認識されるまでに成長したのに大きく貢献したのは間違いないですよね。

ちなみにタイトルの「Aquemini」はBig Boiの星座である"Aquarius(水瓶座)"とAndré 3000の星座である"Gemini(双子座)"を掛け合わせたものなんだそう。

止まることを知らない彼らの無尽蔵のクリエイティヴィティが作り上げた、90年代後半のヒップホップシーンを代表する歴史的な傑作アルバムです。

Juvenile 「400 Degreez」(1998.11.03)

ここまで紹介してきたScarfaceやUGK、OutKastとはまた違うベクトルでアメリカ南部のヒップホップシーンを盛り上げていたのが、ニューオリンズ州のルイジアナを拠点とした2つのレーベル、No Limit RecordsとCash Money Recordsです。

Master P率いるNo Limit Recordsは、ド派手なバウンシーサウンドと徹底した広告戦略でサウスヒップホップをビジネスとして巨大化させたレーベルで、Silkk the ShockerやMystikalといった人気ラッパーを世に送り込みました。

一方のCash Money Recordsは、Birdmanによって創設されたレーベルで、B.G.やLil Wayneといった若い才能を続々と発掘しシーンを活性化させていきました。

ダーティーサウスとも称される極太のベースとTR-808を使った打ち込みによるバウンシーなビートが特徴的なサウンドは一世を風靡し、セールスの面でも多くの大ヒット作が生まれましたが、その現象の一つのピークと言える作品がCash Money Records所属のラッパー、Juvenileの3作目のアルバムである今作ですね。

レーベルお抱えのプロデューサー、Mannie Freshが手がける手数の多いバウンスビートと、Juvenileのクセの強い無骨なラップが高い中毒性を生んでいて、どことなくチープな質感なのもまたクセになるというか、気付いたらどんどんハマってしまう沼のようなアルバムなんですよね。

リミックスバージョンにJay-Zも参加した「Ha」や、若かりしLil Wayneも参加したJuvenileの代名詞的なキラーチューン「Back That Azz Up」は全米で大ヒットとなり、多くのクラブでサウス旋風を巻き起こしました。

2016年リリースのSolangeのアルバム「A Seat At the Table」でMaster Pが語り手として大きくフィーチャーされていたり、Beyoncéのシングル「Formation」ではバウンスミュージックが取り入れられていたり、ニューオリンズのヒップホップシーンはその後様々な音楽やミュージシャンに大きな影響を与えていますよね。

Juvenileと共にCash Money Recordsを大きくしていったLil Wayneはもちろん、Drake、Nicki Minajを世の中に送り出したレーベル、Young Moneyの存在も含めて、このアルバムがその足がかりを作ったと言っても過言ではないなと思いますね。

実はとても重要な意味を持つ、再評価されるべき傑作です。

The Roots 「Things Fall Apart」(1999.02.23)

2000年リリースのD’Angelo「Voodoo」、Erykah Badu「Mama’s Gun」、Common「Like Water For Chocolate」など数々の歴史的傑作を生み出した音楽集団、Soulquarians。

ニューヨークのスタジオでセッションやジャムを繰り返し、そこで生まれた音楽や作品は多くのミュージシャン達に大きな影響を与え〜〜、みたいな事は2000年代の方の記事で詳しく書いたのでぜひそちらも読んでみてください。

そんなSoulquariansの中心人物であるドラマーのQuestloveやキーボーディストのJames Poyser、ラッパーのBlack Thoughtなどにより結成されたヒップホップバンド、The Rootsの4作目のアルバムである今作もまた、冒頭の3作品と同時期にSoulquariansの面々によるセッションから誕生した作品です。

彼らの軸にあるジャズをベースに、メロウなネオソウルやハードなヒップホップをブレンドさせ、それを卓越した技術による演奏で見事に表現した今作は、バンドならではの生楽器の迫力とサンプリングを融合させた彼らのスタイルを芸術的な域にまで高めた圧巻の完成度となっています。

近年も精力的に活動してるBlack Thoughtのラップは非常にコンシャスでメッセージ色が強いものが多く、アルバムジャケットが象徴しているように人種差別や黒人としての葛藤など、深く重いテーマをシリアスに伝えています。

アルバムは全体的にダークなトーンの楽曲が多く、シングルにもなったErykah BaduとEveをゲストに迎えた「You Got Me」は、哀愁漂うムードと楽曲の後半に突然ドラムンベース化する展開が非常に斬新な1曲ですよね。

個人的にはJ Dillaがプロデュースした「Dynamite!」が特にお気に入りです。

The Rootsは最近だとアメリカの大人気番組「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」のハウスバンドとしてもお馴染みですが、番組で彼らを知った人にも彼らのミュージシャンとしての凄さが堪能出来る今作をぜひ聴いてみて欲しいなと思いますね。

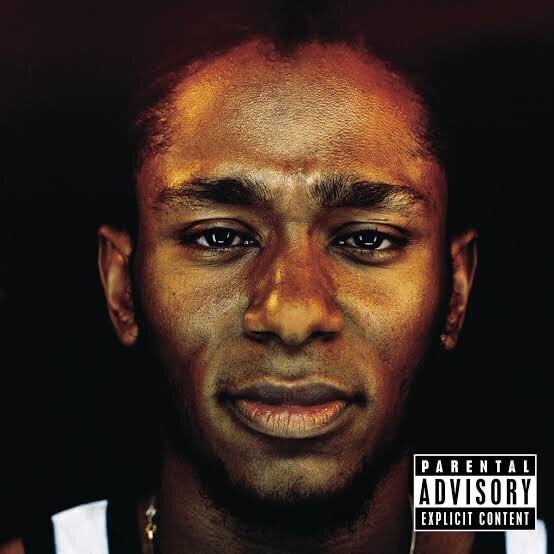

Mos Def 「Black On Both Sides」(1999.10.12)

90年代はヒップホップが大衆音楽として発展し、ヒットチャートを賑わしCDセールスもどんどん大きなものになっていった時代でしたが、一方で自分達のやりたいサウンドを追求し実験的な音作りに挑戦するなど、メジャーレーベルには出来ないアプローチでヒップホップを進化させるアンダーグラウンドなシーンの存在も忘れてはいけません。

先程紹介したBlack MoonのBuckshotが立ち上げたDuck Down Musicなどと共に、ニューヨークのインディーヒップホップを代表するレーベルがRawkus Recordsであり、その看板ラッパーがMos Defですよね。

同郷のラッパー、Talib Kweliとタッグを組んだBlack Starとしての活動を経て満を辞して今作でソロデビューを果たしたMos Defは、人種差別や減少する資源、銃撃事件が多発していたアメリカ社会についてなど、彼が1人の黒人男性として生きる上で感じた思いを独自の視点でリリックとして綴っていて、彼のユニークな思想や表現が詰まった詩集としても楽しめる仕上がりになっています。

DJ PremierやDiamond D、ATCQのAli Shaheed Muhammad、The BeatnutsのPsycho Lesといったベテランから、88-KeysやAyatollahなどの新鋭まで、様々なタイプのプロデューサーが手がけたサウンドは、ジャズやソウル、ロックまで取り込んだ非常に幅広い作風となっていて、Mos Def自身もドラムやベースを演奏するなど生楽器の響きが効果的に使われています。

ゲストには相棒的存在のTalib KweliやQ-Tip、Busta Rhymesといった個性的なラッパー達が参加していて、彼らと比較するとMos Defのフロウや声は至ってノーマルな響き。

ただ時折歌うようにラップしたり、抑揚を上手くつけたり、楽曲のタイプによって声の出し方を変えながらその世界観を表現する能力に非常に長けてるんですよね。

Mos Defはその後Yasiin Beyと改名し、よりアヴァンギャルドな作風の音楽に挑戦するなど、メインストリームとは距離を取ったアンダーグラウンドなシーンでの活動にこだわっている印象で、それもあってあまり目立つ存在ではなく評価もそれほどされていないように思います。

彼の表現者としての才能がいかんなく発揮された今作も含めて、もっと多くの人に届く価値のある存在だと思いますね。

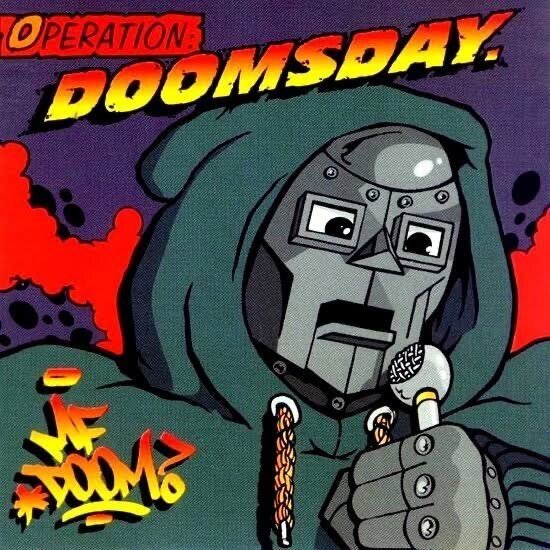

MF Doom 「Operation: Doomsday」(1999.10.19)

3人組グループKMDのメンバー、Zev Love Xとして1980年代後半から活動を開始したロンドン生まれニューヨーク育ちのDaniel Dumileは、実の弟であるメンバーのDJ Subrocを交通事故で亡くし、さらにレコード会社から契約を切られるという二重の悲劇に見舞われ、その後ヒップホップの世界から離れ一時ホームレス生活を送るなど壮絶な人生を歩んでいました。

1997年にMF Doomと名を変え、業界への復讐を決意し悪役に扮した仮面を被った状態で再登場した彼の記念すべきデビューアルバムである今作は、全ての楽曲の制作、プロデュースをDoom自身が行ったアンダーグラウンドヒップホップシーンの金字塔と言われる傑作アルバムです。

このアルバムのどこがそれほどまでに評価されてるのかというのは、もちろんMadvillainとしての活動を含めた2000年以降の彼の活躍振りによるものが大きいんですが、黒人が生み出した文化という枠を超え巨大なビジネスと化したヒップホップを個人的な趣味や遊びのような感覚で捉え、それを芸術的なレベルにまで高めてしまったというのも一つの理由なのかなと思います。

数々のアーティストを世に発信してきたラジオDJとしても有名なBobbito Garciaのアパートに滞在し、そこでわずか3週間という期間で完成させたという今作は、Doomが幼い頃から好きだった漫画やアニメ、映画からジャズ、Sade、Quincy Jonesなど彼が触れてきた様々なお気に入りをサンプリングしたローファイなサウンドが非常にユニークで、死が一つのテーマとなっているリリックと柔らかいサウンドとのギャップも魅力的なんですよね。

その後Doomは何かのスイッチが入ったかのように精力的に作品を作り続け、アンダーグラウンドな世界でカルト的な人気を獲得していくんですが、これからMF Doomの奥深い世界に足を踏み入れようと思っている人には、個人的にはまだそれほどタガが外れ過ぎてないデビュー作から入る事をおすすめしますね。

Dr. Dre 「2001」(1999.11.16)

1992年に傑作「The Chronic」をリリースした後のDr. Dreは、Snoop Doggをはじめ多くのアーティストの楽曲を手がけるプロデューサーとして、Death Low Records、そしてAftermath Entertainmentのレーベルの代表としての活動がメインとなっていて、アーティストとしての活動や作品はほぼ休業していると言える状態でした。

Dr. Dreとしての新しい作品を待つ周囲の声が高まる中、1999年にようやくリリースされた7年振り2作目のアルバムがこの「2001」でした。

Dreが「The Chronic」で提唱したGファンクサウンドを発展させつつ、中毒性の高いビートをひたすら麻薬的にループさせた新たなテイストのサウンドを再び打ち出していて、音数を減らして緊張感を高めながら敢えて音と音の間に隙間を作り、その余白も含めて耳に残るキャッチーな展開を構築した、Dreのサウンドメイカーとしての凄さを再確認させられる圧巻の完成度となっています。

そこに大きく貢献しているのがDreの右腕的存在であるMel-ManとScott Storchで、特にThe RootsのキーボーディストでもあったScott Storchによる印象的なフレーズはアルバムのキーになっていて、シングルにもなった「Still D.R.E.」はそれが最も顕著に現れた1曲ですね。

アルバムにはSnoop DoggやNate Doggといったお馴染みのファミリーに加え、同年「The Slim Shady LP」でデビューしたばかりのEminemも参加していて、彼をフィーチャーした「Forgot About Dre」はEminemのラッパーとしての個性やスキルの高さを世の中に紹介した最初期の楽曲として非常に人気ですよね。

90年代ギリギリに発表されたこのアルバムは、2000年代のヒップホップの方向性を決定付けた作品とも言われていて、サンプリング主体だった90年代のサウンドから打ち込み中心のサウンドメイクに移行するきっかけとなったのが今作だったように思います。

またしても時代の先を捉えシーンを先導する役割を果たした、90年代ラストを飾る傑作アルバムです。

というわけでいかがだったでしょうか?

今回も長かったですねー苦笑

自分は2000年代の前半くらいにヒップホップに興味を持ち、そこから先輩や知り合いなどにおすすめしてもらった90年代のこれらの作品と出会い、そのカッコ良さに一気に心を掴まれ大ハマりしたという感じだったので、学生時代のあり余る時間を使い1番熱心に音楽を聴いていたのがこの時代のヒップホップだったんですよね。

なので語りたい事が山のようにあり今回もかなりの大作になってしまいました。

50年という長い歴史を持つヒップホップですが、様々な地域から次々に新しいサウンドが生まれ、多種多様な個性を持ったラッパーやプロデューサーがしのぎを削っていた90年代は、間違いなく全盛期と言っていい時代だったように思います。

イギリスや日本をはじめ、その後アメリカとはまた違う文脈で進化してきたヒップホップ文化を含めて、90年代の作品やアーティストからの影響が非常に大きいなと感じます。

今回紹介した50作品はヒップホップ好きはもちろん、そうでない人が好きな音楽にも繋がる、とても重要な意味を持つ作品です。

50周年という節目の年という事もあり、改めてこの時代の名作に耳を傾ける良い機会だと思うので、気になった作品があればぜひ聴いてみて欲しいなと思います。

ヒップホップが好きな人にも、そうでない人にも、今回の記事を通してヒップホップの素晴らしさが少しでも伝わったら嬉しいです。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?