2000年代 個人的ベストヒップホップアルバム50

1973年8月11日。

ニューヨークのブロンクスの1520 Sedgwick Avenueで、DJ Kool Hercは妹のCindy Campbellの誕生日パーティーを開きました。

たくさんの友人を招きソウルやレゲエ、ファンクなどの好きな音楽を流し踊り明かしたこの日は、ヒップホップが誕生した日として知られています。

1973年11月12日。

同じくブロンクスでDJとして活動していたAfrika Bambaataaはこの日行っていたパーティーの中で、アフロ・アメリカンの新しい生活スタイルやカルチャーをヒップホップと命名すると宣言しました。

当時ギャングによる抗争が絶えなかったこの地域において、そのエネルギーをカルチャーに向ける意識をしなくてはならないと語り、DJ・MC・ブレイクダンス・グラフィティーの4つをヒップホップという文化の構成要素として定め、暴力としてではなくこの4つを競う事で高めて行こうという宣言でした。

今年2023年はヒップホップの生誕から50周年を迎える年であり、先日行われたグラミー賞でもそれをセレブレイトするパフォーマンスが用意されるなど、ヒップホップの素晴らしさを改めて意識し直す良い機会として盛り上がりを見せています。

自分もヒップホップという文化が大好きな人間として何か文章でも書こうかなと思ったんですが、まぁこれだけ長い歴史を持つカルチャーなのでその切り口は無限にあると言っていいですよね。

最初、個人的に好きなヒップホップアルバムをオールタイムから50作品(50周年なので)選んで書いてみようかなと思ったんですが、無理でした。

好きな作品あり過ぎて50では収まらない。

なので今回は自分がヒップホップを好きになり始めた2000年代にリリースされた作品の中から50作品選び、その素晴らしさについて改めて語ってみようかなと思います。

2000年代は自分がヒップホップをちゃんと意識し始めた時期だし、1番熱心に音楽を聴いていた時期でもあるので、特別思い入れがある10年というか1番語りやすい10年なので、今回は2000年から2009年にリリースされた作品に絞って選んでみました。

今回は自分の中の好きな順位とかは特に決めずに、リリースされた順に紹介するスタイルで書いていこうと思います。

この方が読んでてなんとなくその時代の空気感や流れが伝わりやすいかなと思ったので。

ヒップホップを好きな人にもそうでない人にも、今回紹介する作品を改めて、もしくは初めて聴いてみようと思うきっかけになれば嬉しいです。

それでは長くなりますが、最後までお付き合いください!

Ghostface Killah 「Supreme Clientele」(2000.02.08)

ヒップホップをはじめとするブラックミュージック全般の音楽性を表す言葉として「黒い」という表現があります。

誤解のないように言っておきますが、決して人種差別的な観点で黒いという意味ではなく、あくまで音楽的に「黒い」と感じるサウンドが存在するということなんですが、自分が思う最も「黒い」アルバムの一つがGhostface Killahの「Supreme Clientele」です。

Wu-Tang Clanの頃から彼らのサウンドは「黒さ」満点のドープでソウルフルな雰囲気を漂わせていましたが、それはやはりプロデューサー的な役割も果たしていたRZAのセンスですよね。

今作でもトラックのほとんどをRZAが手掛けていて、70sソウルを中心としたサンプリングトラックは独特のざらつきがあり、原曲のレトロな質感を残したままモクモクと煙たいフィルターをかけたような彼ならではのプロダクションを堪能出来ます。

そしてやはり何と言ってもGhostfaceのラップの巧さが際立ってますよね。

少し甲高い声でテンション高めで畳みかけるように言葉を投げていく彼のスタイルは、泥臭く男臭く暑苦しい印象。

今作にはMethod ManやRaekwon、U-God、GZAといったWu-Tang Clanのメンバーも参加していて、彼らとのマイクリレーもかつての雰囲気を感じられて興奮しますね。

The NeptunesやTimbalandの登場で新時代に移ろうとしていた当時のシーンに、本物のヒップホップとはこういうものだと見せつけんばかりの「黒さ」全開のオールドスクールなテイストのラップアルバムを完成させたところがめちゃくちゃクールだなと思いましたね。

非の打ちどころのない完璧なラップアルバムです。

Common 「Like Water For Chocolate」(2000.03.28)

90年代後半から00年代初頭にかけてブラックミュージックの一大ムーヴメントとして隆盛したネオソウルと呼ばれるサウンド。

その火付け役となった2人の天才アーティストがD’AngeloとErykah Baduであり、彼らを含め当時同じ音楽志向を持った仲間達で結成した音楽集団がSoulquariansでした。

かつてJimi Hendrixが作ったElectric Lady Studiosに篭りセッションを繰り返す中でD’Angelo「Voodoo」やErykah Badu「Mama’s Gun」をはじめとした歴史的な名作が数多く生まれました。

その中の一つがシカゴ出身のラッパー、Commonの4作目のアルバムとなる今作でした。

楽曲の大半をSoulquariansの一員でもあったJ Dillaが手掛けていて、ジャズを軸とした生楽器ならではの肉感的なサウンドがとにかく心地良い響きですよね。

Fela Kutiへのトリビュートソングではアフロビートの要素を取り入れたサウンドに挑戦していたり、Commonの黒人音楽や文化に対するリスペクトが作品全体から感じられる仕上がりなのもポイントです。

Commonのラップは社会派とかコンシャスなどと称される事も多く、今作でも60年代から70年代に黒人解放闘争を展開していた政治的組織のブラックパンサー党のメンバーでもあったAssata Shakurのキューバ亡命の様子をテーマにした楽曲を制作していたり、難解ながらも聴き応えのある内容のリリックは学校の授業を受けているような感覚もありましたね。

様々な意味で歴史的に価値のある優れたラップ作品です。

Deltron 3030 「Deltron 3030」(2000.05.23)

2000年代はヒップホップが商業的にも一気に存在感を増していった時期ですが、そういったメガヒット作品に隠れながらアンダーグラウンドなシーンでも多くの名作が誕生していた事は意外と知られていないかもしれません。

Ice Cubeの従兄弟でもあるDel The Funky Homosapien、Dan the Automatorとして知られるプロデューサーのDan Nakamura、カナダ出身のターンテーブリストDJ、Kid Koalaという異色の組み合わせの3人によるグループ、Deltron 3030のデビュー作はアンダーグラウンドヒップホップシーンの名盤として今もなお語り継がれる一作です。

3030年という遙か先の未来を舞台に、巨大な組織によって支配された世界をDeltron Zeroが救うという奇怪なコンセプトで制作された今作は、作品全体がどこかサウンドトラック的な雰囲気を漂わせていて、B級映画のような安っぽさや浅はかさがありながらもそのサウンドの完成度は非常に高く、そのギャップも含めてとても愛すべき作品なんですよね。

アク強めの太く重厚なビートと巧みなスクラッチが生み出す不思議な世界観は、他の作品では味わえない感覚を体験する事が出来ます。

今作の1曲目にBlurのDamon Albarnが参加していてるのもポイントで、DelとDanも参加した翌2001年リリースのGorillazの名曲「Clint Eastwood」はこのDeltron 3030と同時期に制作されていたというのは有名な話ですよね。

Gorillazファンにも愛されているユニークな魅力の名作です。

Eminem 「The Marshall Mathers LP」(2000.05.23)

2000年代を学生として過ごした自分たちの世代にとって、Eminemというのはそれはそれは大きな存在でした。

B系ファッションが流行った時代のカリスマ的な存在で、ヒップホップ界のシンボルのような存在。

個人的にタイムリーに聴いた最初のアルバムは2002年リリースの「The Eminem Show」だった気がするんですが、最も思い入れがあり好きなのは2ndアルバムの今作ですね。

デビュー作の「The Slim Shady LP」では彼の中のもう一つの人格であるSlim Shadyの視点で描かれたとてもシニカルかつユーモラスな作風が特徴でしたが、今作は自身の本名であるMarshall Mathersをタイトルに冠している通り、かなりパーソナルな内容のリリックが多いのがポイントだと思います。

元妻に対しての怒りや不満、有名人やメディアに対する痛烈な風刺など彼の内側から生まれる負の感情が止めどなく溢れ出たかのような、聴いていてギョッとしてしまう程の内容の楽曲が多数収録されているんですよね。

こんな不穏で過激で暴力的な作品が世界的にヒットしたというのもよく考えれば不思議な話ですが、それだけ当時の彼には人々を惹きつける魅力があったんだと思います。

中でもやはり狂信的なファンとの手紙のやり取りを描いた「Stan」でのストーリーテリングの巧みさは圧巻で、人格やキャラクターを言い回しや声の違いを使って操りながら狂気性を表現する様は他のラッパーには真似できない境地にまで達しているなと感じましたね。

ヒップホップの歴史の中でも特別にアクの強い、強烈な個性を放つ傑作です。

Quasimoto 「The Unseen」(2000.06.13)

カリフォルニア州出身のプロデューサー、Madlib の凄さはヒップホップを好きな人であれば誰もが知るところだと思います。

R&Bシンガーだった父親やジャズトランペッターだった叔父などの影響で幼い頃から音楽に囲まれて育った彼ならではの豊富な知識と類い稀な発想力によって生み出されるビートは、ジャズやソウルからのサンプリングを主体にしたアナログな質感が大きな魅力で、どこかざらついた肌触りというか得体の知れないサイケデリックな響き。

彼の才能をいち早く見抜いていたStones Throw Recordsの創設者であるPeanut Butter Wolfとの出会いから、Madlibとその別人格であるLord Quasとのデュオという設定で制作されたQuasimoto名義でのデビュー作が今作であり、その才能はこの時点で既に花開いていたことが確認出来る傑作になっています。

ラップもMadlib自身によるものなんだけど、そのほとんどが加工されピッチを上げたものになっていて、よりトリッピーな感覚を与えるというか、危うさとか怪しさが漂ったなんとも言えないヤバさを醸し出しているような感じなんですよね。

彼自身、このアルバムを作っている期間はずっとマジックマッシュルームを摂取していたという逸話も残っていて、聴いているとなんとなくそれも納得してしまうようなサウンドになっているのも面白いところですね。

今なお尽きることのないクリエイティヴィティでヒップホップシーンの異端児であり続けているMadlibの最初期の作品としても聴き逃し厳禁な名作アルバムです。

Slum Village「Fantastic, Vol.2」(2000.06.13)

先程紹介したCommon「Like Water For Chocolate」と同じく、Soulquariansの面々が大きく携わった重要作がデトロイト出身のグループ、Slum Villageのセカンドアルバムの今作です。

メンバーには当時プロデューサーとして勢いに乗っていたJ Dillaがいて、当然今作も楽曲のほとんどをJ Dillaが手掛けています。

ゲストにはD’AngeloやQ-Tipといった仲間達に加え、Pete RockやJazzy Jeffなどのレジェンド達の名前もあって、ヒップホップ界の重要人物が集結したような並びですよね。

J Dillaによる独特の浮遊感や揺らぎを感じるビートの数々はどれも極上の出来で、彼のベストワークに今作を挙げる人も結構多い気がします。

彼はサンプリングのネタ選びや使用部分のアイデアのセンスが本当に素晴らしくて、今作でもBill EvansやHerbie Hancockなどのジャズから冨田勲、さらにはD’Angeloの1st収録の「Jonz in My Bonz」といった反則的なネタを使った至極のメロウチューンまであって、彼の豊富なアイデアとユニークな発想がとことん活かされた仕上がりになってます。

このアルバム、実は1998年頃には完成していたそうなんですが、レーベルの問題などでリリースが先延ばしにされてしまい2000年にようやく発表にこぎつけたという経緯があるんですよね。

J Dillaはよく後になって評価され始めたプロデューサーと言われているんですがこの作品もまさにその中の一つで、リリース当初は一部で熱烈に受け入れられたものの大きく評価されたのは大分月日が経ってからだったような気がします。

聴き逃している人にはぜひチェックしてもらいたい隠れた名盤の一つです。

OutKast 「Stankonia」(2000.10.31)

ヒップホップの歴史の中で最も独創的なアルバムの一つがこのOutKastの「Stankonia」だと思います。

アメリカ南部の泥臭いヒップホップを掲げてデビューした彼らは、前作「Aquemini」でファンクやソウル、ゴスペルといったブラックミュージックと接近し、ヒップホップシーンに新たな風を吹かせました。

今作はそこからさらに発展し、Jimi HendrixやLittle Richard、Parliament、Funkadelic、そしてPrinceなどに影響を受けたサイケデリックでエキセントリックなベクトルに進んでいったアルバムになっています。

粘っこいヘヴィーなギターが絡みつく「Gasoline Dreams」や、チープなシンセがクセになる得意のサウスヒップホップ路線の「So Fresh, So Clean」、太いベースラインとコズミックなシンセが生み出すどす黒いグルーヴが気持ち良いミッドファンク「Ms. Jackson」、そして超高速のドラムンベースに同じく超高速のラップを乗せたアルバムで最もぶっ飛んだ楽曲「B.O.B.」など、まさに何でもありのトリッキーで破壊力のある楽曲のオンパレード!

もはやジャンルという概念さえも彼らの頭の中にはないかと思うような、何でも自分たちのサウンドに取り込んで自分たちのカラーに染めてしまう無尽蔵の創造力をアルバム全体から感じますね。

この頃の音楽シーンはヒップホップリスナーはヒップホップだけ、ロックリスナーはロックだけ、それ以外の音楽は受け入れられないという人も多かった気がしますが、彼らだけは別枠のような扱いだった記憶があります。

自分も今でこそ雑食的に音楽は楽しめてますが、若い頃はどうしてもジャンルに縛られたり狭い目線の中でしか音楽を聴けなかったんですよね。

OutKastのこのアルバムを聴いて、めちゃくちゃカッコいいけど一体何を聴いてるんだろう?と引っ掛かりを持ったことが、幅広く音楽を楽しめるようになったきっかけの一つだったように思います。

J Dilla 「Welcome 2 Detroit」(2001.02.26)

90年代後半からThe PharcydeやA Tribe Called Questの楽曲のプロデュースで頭角を現し、2000年代に入っても先程紹介したCommonやSlum Villageの作品でプロデューサーとして勢いを増していたJ Dillaが、初めてソロアーティストとしてリリースした作品が今作です。

それまでJay Deeと名乗っていた彼でしたが、今作を機にSlum Villageを脱退しJ Dillaとしてソロキャリアをスタートさせました。

ちなみにですがBusta RhymesがJ Dillaと名付けたらしいですよ。

ジャズやソウル、ファンクからボサノヴァやアフリカ音楽まで様々なサウンドを彼のフィルターを通して再構築したような響きは、独特のタイム感を持った心地良いグルーヴが堪能出来る極上の仕上がり。

サンプリング主体のサウンドメイクが特徴の彼ですが、今作ではトランペットやトロンボーンなどの一部の楽器を除くほぼ全ての演奏を担当していて、生楽器の迫力やうねりがアルバム全体のムードを作り上げていますよね。

アルバムタイトルにもあるように、彼の地元・デトロイトをレペゼンした内容にもなっていて、ゲスト参加しているラッパーは全て同郷のデトロイトで活動しているラッパーなのも彼のこだわりポイント。

J Dilla自身もラップしていて、そこも聴きどころの一つですね。

Eve 「Scorpion」(2001.03.06)

90年代後半頃からヒップホップシーンにおいて女性の活躍も徐々に目立ち始めて、個人的な感覚では当時のフィメールラッパーは2つのタイプに分けられるかなと思います。

Lil ‘KimやFoxy Brownなどの肌の露出度の高いセクシーさを武器に人気を得ていたタイプと、Lauryn HillやMissy Elliottなど歌とラップを巧みに操り独自のサウンドを自らプロデュースする才能型なタイプ。

そんな2派が共に活躍していた時代に、そのどちらとも少し違ったタイプの女性ラッパーが現れました。

それがDMXやJadakissなどを擁する集団、Ruff Rydersの紅一点、Eveでした。

彼女は優れたラップスキルとスタイリッシュなファッションを待ち合わせ、強く自立したクールな女性というそれまでにあまりいなかったタイプの女性ラッパーで、男性社会であるヒップホップの世界の中でも男性に媚びる事なく逞しく自分のスタイルを持つ芯の強さがありました。

今作は彼女にとって2作目となるアルバムで、Ruff Ryders御用達のプロデューサー、Swizz Beatzを中心にDr. Dreなども参加したバラエティー豊かな仕上がりになっています。

「Let Me Blow Ya Mind」や「Who’s That Girl」といったシングルはクラブでもアンセム化するレベルのヒットとなり、今でも多くのDJが重宝する楽曲ですよね。

新たな女性ラッパー像を確立した完成度の高い一枚です。

Missy Elliott 「Miss E...So Addictive」(2001.05.15)

90年代後半から00年代前半頃のMissy Elliottはクリエイティヴィティが爆発していたような時期でした。

Timbalandとのコンビによる変態的で斬新なビートの数々は当時のシーンに大きな衝撃と刺激を与え、The Neptunesと共に一つの大きな流れを生み出していきました。

そんな彼女の創造力がピークに達していた時にリリースされたのが通算3作目のアルバムとなる今作でした。

やはり彼女の代名詞的な曲でもある「Get Ur Freak On」のインパクトが強烈なんですが、そういった変態的な曲だけではなくバラエティに富んだ様々な楽曲が散りばめられているのも今作の面白いところなんですよね。

ファンキーなベースが印象的な「Dog In Heat」や、美しいメロディーが堪能出来るメロウな「Take Away」など、一辺倒ではない様々な魅力のMissyワールドを堪能出来る作品となってます。

Timbalandはこの後Justin TimberlakeやNelly Furtado、Brandyなどのシンガー達の作品のプロデュースでさらなる高みへと進んでいく事になるんですが、やはりMissyとのタッグで生まれる化学反応は特別ですよね。

革新的で未来的なミュージックビデオのぶっ飛んだ世界観も含めて、唯一無二のオリジナリティを持ってますよね。

いつ聴いても新しいと感じる、個性の塊のような怪作です。

N.E.R.D. 「In Search Of...」(2001.08.06)

2000年代の音楽シーンにおいてThe Neptunesの存在は本当に重要なものだったと思います。

Pharrell WilliamsとChad Hugoという2人の天才ビートメイカーによるユニットはその後の音楽シーンに多大な影響を与えました。

サンプリングによるサウンドメイクが主体だったヒップホップのビートのトレンドが、彼らの登場により一気にシンセや打ち込みでの音作りへとシフトしていきました。

KelisやNoreaga、Jay-Zなどの楽曲を次々にプロデュースしシーンに衝撃を与えた彼らは、N.E.R.D.というバンドプロジェクトをスタートさせます。

そのデビュー作となる今作は、彼ららしい打ち込みによるスペーシーな音像に生楽器のバンドサウンドを融合させた、新たな形のミクスチャーロックと呼べる画期的な響きでした。

ヒップホップとロックの融解というのはそれまでにもあったけど、彼らのようなエレクトロなベクトルからの解釈はとても斬新だったように思いますね。

改めて聴いてみると彼らの作り出す音って実はとてもシンプルなんですよね。

単色のシンプルな素材をいくつも組み合わせる事で、それまでに聴いたことのない彼らオリジナルのカラーのサウンドを発明したという感じ。

Tyler, the Creatorも自身が最も影響を受けた作品として今作の名前を挙げていて、個人的な感覚でもリリース当時より今の方がこの作品に対する評価は高まってきている気がしますね。

ジャンルの垣根を超越した今だからこそ聴くべき重要作です。

Jay-Z 「The Blueprint」(2001.09.11)

2000年代のヒップホップの進む方向を決定づけた作品は間違いなくJay-Zのこのアルバムだったと思います。

先程も触れたThe Neptunesの他、TimbalandやSwizz Beatzなどの台頭によってシンセサイザーを使った打ち込み系のサウンドがこの時代のトレンドでした。

Jay-Z自身も彼らの手掛けた楽曲でその時代の流れに華麗に乗っていたわけなんですが、そんな中彼が次に用意したのが今作でした。

当時まだ無名だったKanye WestとJust Blazeを大胆に起用し、サンプリングを主体としたトラックメイクへ回帰するスタイルを打ち出したんですね。

Kanye Westによる「Izzo (H.O.V.A.)」や「Takeover」、「Heart of the City (Ain't No Love)」や、Just Blazeによる「Girls, Girls, Girls」、「U Don't Know」、「Song Cry」などの楽曲はどれも元ネタのレコードを早回しにする手法でトラックが作られていて、それまでのサンプリングのスタイルとは違ったものでした。

元ネタのヴォーカルまで使って独特の質感を出すまんま使いなやり方は一気にトレンドになり、ヒップホップシーンの流れがガラッと変わったんですよね。

自身にとっても勝負所だったこのアルバムで、まだ知名度も実力も未知数な若手プロデューサーを起用し、さらに新たな流れを生み出し彼らをスタープロデューサーへと導いてしまうという、Jay-Zの判断力の凄さと嗅覚の鋭さ、そして時代の流れを捉える力の強さは改めてとんでもない才能だなと思います。

奇しくも2001年9月11日、つまり同時多発テロ事件と全く同じ日にリリースされた今作は、2000年代のアメリカのヒップホップシーンを象徴するアルバムとしてもはや伝説化してますよね。

Biggieと2Pac亡き後のヒップホップシーンのトップとして、キングとしての貫禄をこれでもかと見せつけた歴史的な傑作アルバムです。

Ja Rule 「Pain Is Love」(2001.10.02)

ヒップホップの世界に限らない話ですが、商業的な音楽はあまり評価されないという暗黙のルールみたいなものがこの業界にはあると思います。

大衆ウケを狙った分かりやすさ重視の音楽は、ライトなファンの心は掴みやすい一方で、いわゆる音楽好きな人や批評家などからは叩かれやすい。

90年代だとPuff Daddyなんかがその筆頭だったかと思いますが、2000年代においてその代表と言えるのがJa Ruleだったように思います。

彼はDef JamのプロデューサーだったIrv Gottiに見出され、彼が立ち上げた傘下レーベルのMurder Inc.からデビューし、Jay-ZやDMXなどと共にDef Jamの看板として大きな存在感を放っていました。

3作目のアルバムとなる今作はそんな彼の人気がピークの時にリリースされた作品で、彼の持つポップセンスやヒットへの嗅覚の鋭さが遺憾無く発揮された勝負作でした。

Rick Jamesの「Mary Jane」をサンプリングしたJennifer Lopezとの「I’m Real (Murder Remix)」や、Stevie Wonderの「Do I Do」をサンプリングした「Livin’ It Up」など大ネタ使いのキャッチーな楽曲のオンパレードで、中でもAshantiとの「Always On Time」は彼の代名詞と言える大ヒット曲ですよね。

ポップスターとの共演やR&Bサウンドとの蜜月関係でコアなヒップホップファンからは揶揄される対象だった彼ですが、2000年代のヒップホップの流れや一つのロールモデルを作った意味でも、個人的にはもう少し評価されても良いのかなと思う面白い存在です。

NaS 「Stillmatic」(2001.12.18)

ヒップホップの世界では「Beef」と呼ばれるラッパーが楽曲を通して互いをディスし合うという文化?みたいなものがあります。

有名なところだとThe Notorious B.I.G.と2 Pac、最近だとPusha TとDrakeの敵対などがありますが、2000年代において最大のBeefがJay-ZとNaSでした。

Biggieと2 Pac亡き後、この2人がニューヨークのヒップホップ界のキング的な存在でしたよね。

元々はJay-Zが自身の曲でNaSの曲を勝手にサンプリングした事がきっかけで関係がギクシャクしだしたそうなんですが、先程紹介した「The Blueprint」収録の「Takeover」、そしてNaSの5作目のアルバムである今作収録の「Ether」でお互いを痛烈にディスり合うまでに発展していきました。

その後徐々に関係も軟化していき今ではお互いをリスペクトする良い関係になってますが、当時は結構ピリピリした空気が流れていましたよね。

今作はNaSのデビュー作にしてクラシック、「Illmatic」の続編的な意味で制作された作品で、DJ PremierやLarge Professor、L.E.S.といった当時の面々が再び集結してるのも胸熱ですよね。

実はこの前のアルバムの「I Am…」と「Nastradamus」は商業的にも批評的にもあまり振るわない結果で、NaSにとって今作は勝負作として意気込まれ制作されました。

Jay-ZとのBeef中の作品ということもあってそこばかりが取り上げられてしまいやすいアルバムではあるんですが、特に「One Mic」で聴かせる声の熱量を巧みにコントロールし自身の覚悟を伝えるパフォーマンスはやはり圧巻で、彼が表現者として進化し成熟している事が見事に現れた楽曲だと思います。

初期の2作程の完成度やまとまりはないものの、9.11以降の混沌とした空気感をリアルに伝えているという意味でも非常に聴き応えのある作品だと思います。

Eminem 「The Eminem Show」(2002.05.26)

デビューから2作続けて現象的なヒットとなりUSヒップホップシーンだけでなく世界の音楽シーンで最も注目される存在となったEminem。

デビュー作ではSlim Shadyという自分の別人格の視点で描いたシニカルかつコミカルな内容、そして前作では本名のMarshall Mathersとしてのパーソナルな問題や思いを反映させた内省的な内容と、それぞれ異なる立場やキャラクターによる作品という仕上がりでした。

それを経てリリースされた今作は、「The Eminem Show」というタイトルの通りアーティスト「Eminem」として活動してきて感じた戸惑いや世間との感覚のズレ、メディアに対する怒り、そして9.11を受けてイラク戦争へと突入する事になる当時のブッシュ政権への見解など、前作以上にさらに内省的なトーンの作風になっているのが印象的。

これまで楽曲のほとんどをプロデュースしていたDr. Dreは数曲参加しているものの、多くをEminem自身がプロデューサーとなっているのも今作のトピックですね。

彼は今作について子供の頃に聴いていた70年代のロックから影響を受けたと語っていて、実際に「Sing for the Moment」ではAerosmithの「Dream On」をサンプリングしたり、「‘Til I Collapse」ではQueenの「We Will Rock You」の

印象的なリズムを拝借するなどサウンド面でかなりロックのテイストが強く反映されています。

彼は同じ年に公開された映画「8 Mile」でさらに大きな人気と名声を得ることになるんですが、このアルバムを聴いてると本人はその人気っぷりにかなり疲れてる様子が感じ取れますよね。

アーティスト・Eminemとしてトップに到達したからこそ見えるリアルな景色が描かれた傑作アルバムです。

Scarface 「The Fix」(2002.08.06)

ニューヨークとロサンゼルスがヒップホップの2大都市だというのは今も昔も変わらないですが、それ以外の地域から生まれたサウンドにも耳を傾ける事はヒップホップを深く知る上でとても大事な事だと思います。

アメリカ南部に位置するテキサス州ヒューストン出身のラッパー、Scarfaceは80年代後半にGeto Boysのメンバーとしてデビューして以来、ダーティーサウスと称されるアメリカ南部発のヒップホップを常に牽引する存在でした。

2001年にはDef Jam Southの代表に就任し、Ludacrisなどのスターラッパーを生み出すなどサウスの首領として大きな存在感を放っていた彼が2002年にリリースした7作目のアルバムとなる今作。

ストリートで生きる黒人の現実や、貧困層が多く暮らし治安の悪い地域、いわゆるゲットーのリアルな実情が生々しく描かれていて、それをシリアスなトーンかつ淡々と伝える彼のストーリーテリングの力の凄さが際立っているなぁというのが最初に聴いた時の印象でした。

派手な楽曲は無いものの、Jay-ZとBeanie Sigelを客演に迎えたKanye Westプロデュースの「Guess Who’s Back」や、Faith Evansが参加したThe Neptunesプロデュースの「Someday」など名曲も多いんですよね。

中でもソウルフルなネタ使いの「On My Block」は、ミュージックビデオも含めてヒップホップの創世記を感じるようなオールドスクールなテイストのキラーチューンで、個人的にもめちゃくちゃ好きな曲ですね。

Clipse 「Lord Willin’」(2002.08.20)

The Neptunesの全面プロデュース、さらには彼らが設立したStar Trak Entertainmentの第1弾アーティストとして契約したPusha TとNo Maliceの兄弟からなるユニット、Clipseのデビューアルバム。

当時ヒップホップシーンにおいて絶大な信頼と影響力を誇っていたプロデューサーチーム、The Neptunesの完全バックアップのもとアルバム全曲を彼らが手掛け、ほとんどの曲にPharrellがコーラスとしても参加した100%The Neptunesな作品が今作です。

スカッと抜け感がありつつヘヴィーなビートに安っぽいシンセの音色を乗せた、ローファイな質感のエレクトロファンクが彼らのサウンドの特徴で、中東っぽい響きを毒っ気として加えたような中毒性の強いトラックが並びます。

「When the Last Time」や「Ma, I Don't Love Her」といったシングル曲もカッコいいんですがやはり何と言っても「Grindin’」ですよね。

キックとスネアのみのスッカスカのビートにも関わらずえげつない破壊力を持つトラックは、様々なラッパーにビートジャックされるなど一大ムーヴメントを巻き起こしました。

この曲は元々Jay-Zのもとに渡される予定だったそうなんですが、Pusha Tが直前で自分達のビートとして採用したんだそう。

自分ももうヒップホップを聴き始めて長いこと経ちましたが、この曲以上に衝撃を受けた曲は未だにないかもしれないですね。

ヒップホップの新時代を告げた革命的な傑作です。

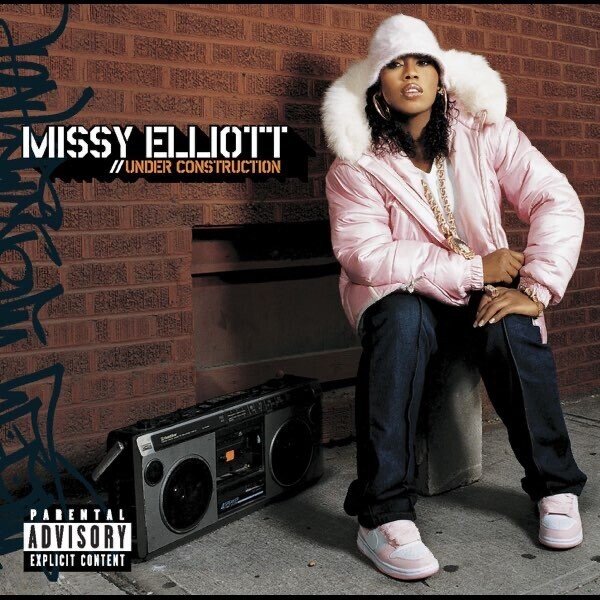

Missy Elliott 「Under Construction」(2002.11.12)

前年にリリースした「Miss E...So Addictive」でヒップホップの新たな可能性を示したMissy Elliottが、わずか1年で早くも用意した4作目のアルバムとなる今作。

アルバムのテーマは「オールドスクールへの回帰」で、これまでTimbalandと共に革新的なサウンドを打ち出してきたMissyからするとそれはかなり意外な方向への舵の切り方でした。

Method Manの同名曲をリメイクした「Bring the Pain」や、Jay-ZとTweetをゲストに迎えた「Back in the Day」あたりはまさに古き良き時代のヒップホップの面影を感じるサウンド。

中でも今作を象徴するトラックはやはり大ヒットした「Work It」ですよね。

Rock Master Scottの「Request Line」の一部をイントロで使用し、さらにはRun-D.M.C.の「Peter Piper」のビートをそのままサンプリングした、オールドスクール感満載のキラーチューン。

その他の楽曲もこれまでTimbalandとの奇妙な化学反応が生み出してきた変態的なビートは幾分鳴りを潜め、Missyのヒップホップに対する愛がかなり直接的に現れたサウンドとなっています。

この変化は前年にTLCのLeft Eye、そしてAaliyahというMissyにとって良き理解者であり仲間だった大切な友人を立て続けに亡くした事も大きく影響していたそうで、どん底まで落ちた精神状態を支えてくれた昔から好きなオールドスクールなヒップホップへの感謝を彼女なりに形にしたのが今作でした。

Missyの新たな一面を見る事ができる隠れた名作です。

Talib Kweli 「Quality」(2002.11.19)

Talib Kweliほど業界内の評価と世間の評価のギャップが大きなラッパーはいないなと今作を聴き直す度に思います。

ニューヨークのブルックリン出身のTalibは、1998年にMos Defとのユニット、Black Starとしてのアルバムをリリースし一気に知名度を上げました。

その後もプロデューサーのHi-Tekとのユニット、Reflection Eternalとしてもアルバムをリリースし、どちらも非常に高い評価を受けます。

その後満を辞してリリースされたソロデビューアルバムが今作で、制作陣はそれはそれは豪華な面々が集まっています。

QuestloveやPino Palladino、James PoyserといったSoulquariansのメンバーやJ Dilla、さらには当時プロデューサーとして売り出し中だったKanye Westなど業界の重要人物がこれでもかと参加してるんですよね。

中でもNina Simoneの「Sinner Man」を大胆にサンプリングしたKanye Westによる「Get By」は、初期のKanyeプロデュース楽曲の中でも屈指の名曲として知られてます。

豊富なボキャブラリーと知性溢れるリリックをクセ無く愚直に伝える彼のラップスキルはかなりのものだなといつも思うんですが、個性や華が求められる音楽業界において若干地味に感じられてしまうのも正直あるのかなと思いますね。

派手さは無いものの彼の実力や才能が遺憾無く発揮された充実の一枚です。

NaS 「God’s Son」(2002.12.13)

前作「Stillmatic」でニューヨークのキングの座には自分が相応しいということを証明してみせたNaSでしたが、その後最愛の母親を病気で亡くしてしまいます。

Jay-Zとの確執も徐々に落ち着き始めたものの、母親の看病に追われていた彼は精神的にとても疲れていて数ヶ月の間音楽とは離れた生活を送っていたそう。

普通ならここで休みを取るという選択をするかと思うんですがNaSは違いました。

母親の死という人生で最大とも言える悲しみすらインスピレーションにして新たなアルバム制作へと動き出したんですよね。

こうして完成した通算6作目のアルバムとなる今作は、「God’s Son」神の息子、つまり偉大な母親の息子として生まれた誇りや母親への感謝が多くの楽曲で垣間見える非常にパーソナルな内容の作品となりました。

一方のサウンド面ではSalaam Remiのプロダクションを軸にしたオールドスクールな作風の楽曲が多く、「Made You Look」ではIncredible Bongo Bandの「Apache」を、「I Can」ではThe Honey Drippersの「Impeach the President」をサンプリングするなどヒップホップのクラシックな定番ビートを敢えて使用した原点回帰的なサウンドなのが印象的。

他にもEminemやAlicia Keysをプロデューサーとして迎えた曲などもあり、アルバム全体としてはこれまでの彼の作品の中でも屈指のバラエティ豊かなサウンドになってますね。

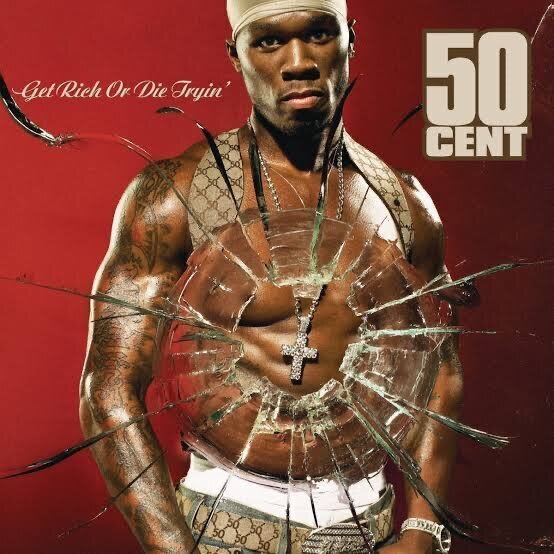

50 Cent 「Get Rich or Die Tryin’」(2003.02.06)

2000年代にヒップホップを聴き始めた自分と同世代の人たちにとってEminemがその入り口だったという人はとても多いと思いますが、彼が初めて自分以外のアーティストを本格的にプロデュースしたのが50 Centでした。

見るからに治安の悪そうなルックスの通り、ニューヨークのストリートでドラッグディーラーとして数々の犯罪や事件に関わりながら、ラッパーとして自主制作のミックステープを配り知名度を上げEminemの目に留まりこのデビューアルバムにこぎつけたというまさに成り上がりな経歴を持つ50 Cent。

Dr. Dreも制作に大きく関与した今作は、00sのギャングスタラップの一つの到達点とも言える内容で、ハードコアなリリックとヘビーなビート、キャッチーなフックのバランスが素晴らしく驚異的なセールスにも繋がりました。

9発の銃弾を受けたという壮絶な経験を語った「Many Man」や、Nate Doggの渋い歌声がイイ味を出してるメロウな「21 Questions」、そして彼の代名詞とも言えるパーティーアンセム「In da Club」など様々なタイプのハイクオリティな楽曲が収録されていて、メガヒットも納得の仕上がりですよね。

ゴールドのアクセサリーをジャラジャラ着けたり、常に周りにセクシーな女性とマッチョなギャングがいたり、ヒップホップに対する一つの固定概念を強く印象付ける作品でありながら、時代の流れを作った音楽作品としても非常に完成度の高い傑作だと思います。

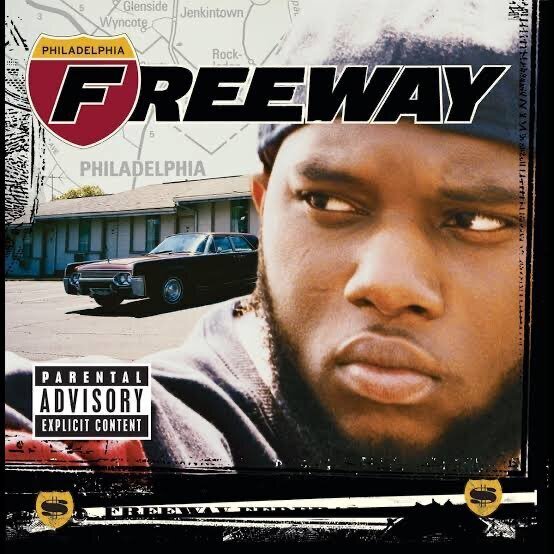

Freeway 「Philadelphia Freeway」(2003.02.25)

Jay-Zが立ち上げたレーベル、Roc-A-Fellaは当時最も勢いのあったレーベルの一つで、Memphis BleekやBeanie Sigel、Cam’Ronなど多くのスターラッパーを抱えていました。

その中でも一際個性的だったラッパーがFreewayだったなと思います。

甲高くしゃがれた声で捲し立てるようにラップする様はとても迫力があって、一聴して彼のラップだと分かるオリジナリティを持っていましたよね。

そんな彼がJay-Zの強力なバックアップを受けてリリースしたこのデビューアルバムは、当時考えられる最大級の豪華なメンツが投入された勝負作でした。

Jay-Zはもちろんのこと、Snoop DoggやNelly、Faith Evans、Nate Dogg、さらにはMariah Careyなどデビュー作とは思えない豪華なゲストが客演でそれぞれの持ち味を発揮し、楽曲のプロデュースにはJust BlazeやKanye Westなどを迎え、Jay-Zの「The Blueprint」さながらのサンプリング主体のトラックが多数収録されています。

特にJust Blazeの仕事がキレッキレで、シングルにもなった「What We Do」や「Flipside」はクラブでも絶対に流れるレベルのキラーチューンでしたね。

Just Blazeプロデュースの曲ってクラブで本当に盛り上がるんですよね。

Freewayはその後Jay-Zの期待の割にはあまり人気が出なかったんですが、今作は当時のヒップホップの勢いや金回りの良さが感じられる超絶豪華な仕上がりのアルバムとして非常に聴き応えのある作品だと思います。

Little Brother 「The Listening」(2003.02.25)

Kanye WestやJust Blaze、The Neptunesなど2000年代に活躍したプロデューサーの多くは90年代のヒップホップを聴いて育った世代でした。

A Tribe Called QuestやDe La Soul、EPMDのラップに影響を受け、Pete RockやDJ Premierといったプロデューサーの作り出す音を聴いて勉強していたんですよね。

ノースカロライナ出身のプロデューサー、9th Wonderもその内の1人で、地元の仲間だったPhonteとBig Poohと共にLittle Brotherを結成し2003年に今作でデビューを果たします。

Little Brotherというグループ名は、彼らが先程挙げたような先輩達を勝手に兄貴分として慕っていたことから、その弟分という意味でLittle Brotherという名前にしたんだそう。

ヒップホップ音楽の未来を流すWJLRという架空のFMラジオ局というコンセプトで制作された今作は、まさに兄貴分達のサウンドを継承したような古き良きソウルフルでジャジーなテイストの仕上がりで、シンセ主体の新しいサウンドがトレンドとなっていた当時のヒップホップシーンに対する彼らなりの抵抗とも言える作風でした。

9th Wonderはこの後Jay-ZやDestiny’s Childの楽曲を手掛けプロデューサーとしても大きく注目されましたが、素晴らしいセンスを持ったサウンドメイカーだなと思いますね。

Kendrick LamarやDrakeもLittle Brotherからの影響を公言してたり、実はとても重要な意味を持った傑作アルバムです。

T.I. 「Trap Muzik」(2003.08.19)

2010年代に入りFutureやMigosなどの登場で現象化したトラップ。

その発信地がアトランタである事は知っている人も多いかと思うんですが、誰がきっかけで広まったのかというのは未だに答えが出ていません。

そもそもトラップとはコカインの密売所を指すスラングで、遅めのBPMに高速のハイハットが連続して鳴るという現在多く認識されている音楽ジャンルとしての使われ方はあまりされていませんでした。

2003年にアトランタ出身のラッパー、T.I.がリリースした2作目のアルバムとなる今作は、ドラッグディーラーとして麻薬の密売を行っていた彼のリアルな日常を描いたハードな作風の作品で、彼はそんな自分の生き様を音楽を通して表現しそれを「Trap Muzik」と名付けたんですよね。

ホーンやブラス、ストリングスなどの生楽曲を多様したサウンドは、特別重厚感があるわけでもなければチープな質感でもない絶妙なバランスの作りで、同じアトランタ出身のラップデュオのOutKastや、当時勢いを増していたLil Jonが打ち出していたクランクとも違う独自のサウスヒップホップという感じの印象でしたね。

今でこそBPMの遅いゆったりとしたビートはたくさん出ていますが、当時聴いた時はなんか踊りづらいというか、他のクラブヒッツとは違うノリやバウンスを持ったサウンドだなと思ったのを覚えてます。

いわゆるトラップの起源がこのアルバムかどうかはちょっと分からないですが、その後のヒップホップに大きな影響を与えたエポックメイキングな傑作である事は間違いないと思います。

OutKast 「Speakerboxxx / The Love Below」(2003.09.23)

このアルバムのリリース前、OutKastが新作を出すというだけでお祭り騒ぎだったのに、それが2枚組でしかもBig BoiとAndré 3000のそれぞれのソロ作品だと聞いた時は度肝を抜かれましたね。

Big Boiの「Speakerboxxx」は彼らのこれまでの作風の延長線上にあるアメリカ南部らしいヒップホップサウンドが中心の作風で、彼らのルーツでもあるPファンクの影響も強く感じるものでした。

一方のAndré 3000の「The Love Below」の方はというとこれがもうごっちゃごちゃのなんでもありな仕上がり。

ソウルやファンク、ジャズにエレクトロなど多様なサウンドが混在した異色の世界観。

こちらは彼のヒーローでもあったPrinceへのリスペクトが色濃く出た感じですよね。

2枚組というパッケージを最大限に活かした、各々が好きな音楽を追求した作品を一つにまとめたという作りになっていて、そのカオスなサウンドは彼らにしか生み出せない圧巻の完成度でした。

大ヒットした「Hey Ya!」や「The Way You Move」の圧倒的なキャッチーさも凄いんですが、個人的には色っぽいR&B調の「Prototype」が大好きですね。

このアルバムの凄いところはキリがないほどあるんだけど、多くのミュージシャンの中にぼんやりと存在していた「ジャンル」に対する固定概念や潜在意識を破壊した事だなと思いますね。

こんなやりたい放題なアルバムが1000万枚以上売れて、グラミー賞のAlbum of the Yearを獲ったという事実は、今活躍している数多くのミュージシャンやそれを目指していた若者に勇気を与えたんじゃないかなと思います。

Jay-Z 「The Black Album」(2003.11.14)

2000年代のヒップホップシーンのキングとして絶対的な地位を確立していたJay-Z。

ラップのスキルにしても、レコードの売り上げにしても、その影響力にしても、全てにおいて他のラッパーたちを凌駕していたように思います。

そんな彼が引退作として意気込んで制作されたのが今作でした。

Kanye West、The Neptunes、Timbaland、Just Blazeといった彼がフックアップしてきた当時の最高峰のプロデューサー達の気合の入ったトラック群の完成度の凄さ。

それだけでなく9th WonderやThe Buchanansといった新進気鋭の若手から、Rick Rubinという伝説の職人まで引っ張り出し、ヒップホップの歴史の現在・過去・未来を総括するような圧巻の内容になってます。

「Dirt Off Your Shoulder」や「Encore」、「What More Can I Say」など全曲シングルカット可能なレベルのハイクオリティな楽曲が並ぶ中で、やはり「99 Problems」はヒップホップとロックの接近の最も優れた形を示した曲として特別な輝きを放った1曲だなと思いますね。

結局彼は引退せずその後もシーンのキングとして、経営者として君臨し続けてるわけですが、この作品が彼の最も脂の乗り切っていた瞬間の一枚だというのは間違いないと思います。

制作費いくらかかったんだろう?と思ってしまう絢爛豪華な傑作アルバムですね。

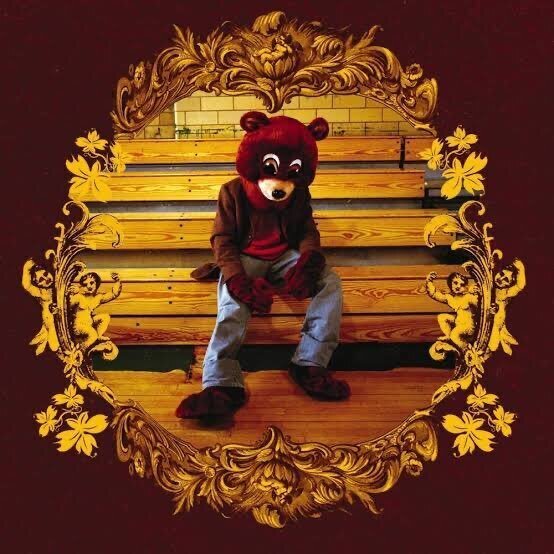

Kanye West 「The College Dropout」(2004.02.10)

Jay-Zの「The Blueprint」での大抜擢以降、プロデューサーとして飛ぶ鳥を落とす勢いだったKanye Westの記念すべきデビューアルバム。

Alicia KeysやTwistaをはじめとして彼が手掛けた楽曲が次々にヒットしていて、主にソウルミュージックなどの元ネタを早回しで使用する彼のサンプリングスタイルは、ヒップホップの新たなトレンドとして一つの流れを作っていました。

その後エレクトロに接近し、よりアーティスティックな作風へと進化していくことになるわけですが、初期の頃のこの分かりやすいネタ使いのソウルフルなサウンドのファンだったという人も多いのかなと思います。

プロデューサーとして名前を売った彼のラッパーとしての初の作品ということで、やや懐疑的な目でも見られていた今作ですが、サウンドの面白さはもちろんそのダルっとしたラップとユニークな内容のリリックも中々斬新でしたよね。

ヒップホップの世界ではあまり見られない自身の宗教観についてラップした「Jesus Walks」や、交通事故の経験を綴った「Through the Wire」など、自分の内面や弱さを露呈するようなスタイルは、当時のシーンにおいてとても個性的な印象でした。

50 Centを筆頭にギャングスターなスタイルでセックスや金について自慢するようなタイプのラッパーが多かった中で、大学を中退した落ちこぼれのオタク気質な彼の存在や今作の内容は、サウンド以上に異質なものとしてシーンに衝撃を与えたような気がします。

Madvillain 「Madvillainy」(2004.03.23)

ヒップホップシーンで別格の存在感を放つプロデューサー、MadlibとMCのMF Doomの2人が結成したスーパーグループ、Madvillainの唯一のオリジナルアルバム。

この2人が組む時点で普通じゃない作品が出来るというのは想像できたんですが、ここまでぶっ飛んだものが出来上がるとは正直思わなかったですね。

MadlibのサンプリングセンスはDJ PremierやJ Dillaとはまた違う変態性にも似た独特の質感があるんですよね。

ジャズやソウル、ブラジルやインドの古いレコード、日本のゲームの効果音、古いモノクロ映画の一部、笑い声など本当に多種多様で、これらを断片的に引用しては繋ぎ合わせ重ねていくという、途方もなく膨大でマニアックな作業。

数秒毎にその表情を変化させていくトラックに、泥臭くドープなフロウをキメていくMF Doomのラップ。

彼のラップは難解で複雑な言葉選びでありながら、必ず印象に残るパンチラインを決めてくるまさに職人という感じのスタイルでカッコいいんですよね。

このアルバムのコラージュアートのような音感覚は、後にEarl SweatshirtやTyler, the Creator、Danny BrownやFlying Lotusなど多方面にわたって大きな影響を与えたように思います。

特にアンダーグラウンドなヒップホップシーンへの影響の大きさは計り知れないレベルで、このアルバムの存在無しでは生まれなかった作品が数多くあるでしょうね。

残念ながら2020年にMF Doomが亡くなってしまい、この2人のコラボは2度と実現出来なくなってしまったんですが、音の魔術師2人が残した最高峰のお遊びのようなこの傑作は今後もずっと語り継がれていくことになると思います。

Cam’Ron 「Purple Haze」(2004.12.07)

自分が2000年代のヒップホップシーンを思い返す時に、Kanye Westや50 Centなどと一緒に真っ先に顔が浮かぶ存在がCam’Ronです。

ニューヨークを拠点にJuelz SantanaやJim Jonesといった仲間達と結成したグループ、The Diplomatsのリーダー格としてド派手なファッションに身を包み圧倒的な存在感を放っていた彼の姿は、2000年代前半のニューヨークの空気感やヒップホップカルチャーを象徴するようなオーラを纏っていたように思います。

重たそうなゴールドのジュエリーをジャラジャラ首からぶら下げ、ピンクの毛皮を身につけた彼のスタイルはまさにギャングスターそのものでしたよね。

Jay-Zと共にRoc-A-Fellaの看板スターだった彼の全盛期にリリースされた通算4作目のアルバムの今作は、「Oh Boy」や「Hey Ma」などの大ヒット曲を収録した前作「Come Home with Me」の成功を受け制作された、豊富な資金があるからこそ完成した豪華な仕上がりの1枚です。

Marvin GayeやEarth Wind & Fire、Cyndi Lauperなど、クリアランスに一体いくらかかったんだろうと心配になるレベルの大ネタを惜しみ無くサンプリングしたソウルフルかつポップなトラックの数々は、Kanye West登場以降のシーンの流れを上手く捉えたトレンドセッターらしい秀逸な出来栄え。

当時の作品らしくやたらと多いスキットも含めて24曲というかなりのボリュームにも関わらず、Cam’Ronのリズム感の良いフロウも相まって意外とスルッと聴けてしまうんですよね。

2000年代前半のヒップホップシーンの勢いを体現したような充実作です。

The Game 「The Documentary」(2005.01.18)

2000年代の東海岸ヒップホップシーンの最大の大型新人が50 Centだとして、西海岸におけるそれは間違いなくThe Gameだったと思います。

共にDr. Dreに見出され、彼のレーベルのAftermath Entertainmentから鳴り物入りでデビューしたわけなんですが、The Gameのデビューアルバムの今作は50 Centの比ではないレベルの予算をかけた、ヒップホップ史に残るド派手な登場でした。

Dr. Dreはもちろんのこと、Kanye WestやJust Blaze、Timbaland、Scott Storch、Cool & Dreなどなど、この当時のヒップホップシーンを代表するプロデューサーがこれでもかと参加した豪華なトラック群は、それぞれのカラーが遺憾無く発揮された超弩級のキラーチューンの応酬といった仕上がり。

Eminemや50 Cent、Busta Rhymes、Nate Dogg、Mary J. Blige、Faith Evansなどゲスト参加したラッパー、シンガーの豪華さもとんでも無いことになってます。

コンプトン出身のThe Gameにとってヒーロー的な存在だったDr. Dre、そしてN.W.A.から引き継がれたウェッサイヒップホップの魂が、このアルバムに何かただ事ではないオーラを与えてますよね。

8歳の時に少年院に入ったという筋金入りのギャングだった彼が、自身のこれまでの人生や家族についてなどを生々しく描いたまさにタイトル通り「ドキュメンタリー」なリリックも聴きどころの一つ。

自分はどちらかと言うと東海岸のヒップホップが好みなんだけど、西海岸特有のバウンシーなグルーヴもとても魅力的ですよね。

ヒップホップ史に残るセンセーショナルなデビューを飾った名盤です。

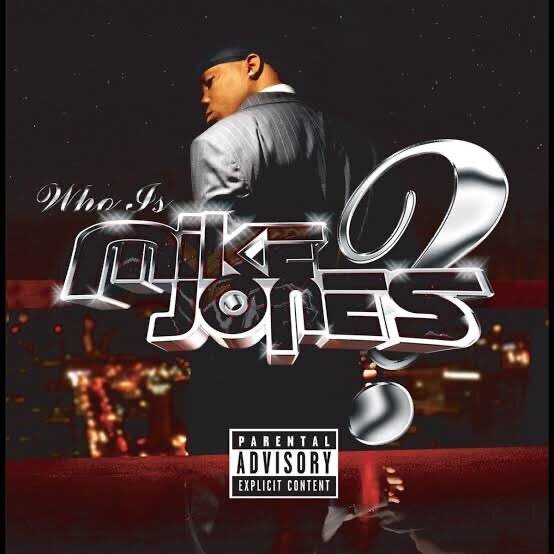

Mike Jones 「Who Is Mike Jones?」(2005.04.19)

H-Townことテキサス州ヒューストンはヒップホップにおいて非常に重要な意味を持つ都市です。

かつてScarfaceやUGKなどが礎を築き、サザンヒップホップの躍進の拠点として栄えていったヒューストンは、2000年中頃あたりにその発展の大きなピークを迎えていました。

同じくヒューストン出身のBeyoncéのシングル「Check On It」にも参加していたSlim ThugやBun Bをはじめ、ChamillionaireやPaul Wallなど多くのラッパーが登場し他アーティストとの客演も含めて存在感を高めていました。

その中でも一際個性を放っていたのがMike Jonesで、彼は自分の携帯の電話番号の(281) 330-8004を歌詞に何度も登場させるなどかなりトリッキーなスタイルで次第に注目を集め出しました。

デビューアルバムの今作は、電話番号も含め同じフレーズを何度もリピートするという人力でのスクラッチ・DJワークのような言葉の置き方と、脱力感のあるゆるいフロウがそれまでにはあまり無かったタイプのスタイルで非常に新鮮に響きました。

彼のラップスタイルにはLil Uzi Vertもとても大きな影響を受けたと語っていましたよね。

粒揃いのクオリティーの楽曲の中でもやはり「Still Trippin’」はクラシックですよね。

90年代からヒューストンを拠点に広がっていった、原曲の回転数や再生速度をガクッと下げてディレイを生み出す「chopped and screwed」という手法もこの当時トレンドとなっていて、今作もそのバージョンが作られるなど流行の大きな立役者となりました。

2000年代の南部ヒップホップを語る上で欠かすことの出来ない隠れた名作です。

Common 「Be」(2005.05.24)

やっぱりヒップホップって最高だよなぁとこの作品を聴く度にそう思います。

90年代にデビューして以来、知的でコンシャスなラッパーとして数多くのリスペクトを集めてきたCommonが、飛ぶ鳥を落とす勢いだった同郷のシカゴ出身のプロデューサー、Kanye Westとガッツリ組んで制作した通算6作目となるアルバムが今作です。

元々オールドスクールな質感のソウルフルなヒップホップサウンドも多かったCommonなので、Kanyeとの相性は良いだろうなとは思ってましたが、本当に想像以上に素晴らしい化学反応を起こしている作品だと思いますね。

太いウッドベースの重低音がたまらなくクールな「Be (Intro)」、ストリート感溢れるドープなトラックに60年代後半から活動しているラップの祖とも呼ばれる伝説の詩人集団、The Last Poetsをフィーチャーした「The Corner」、甘美なムードのサウンドにJohn Mayerのスムースなフックが心地良い「Go!」、Kanyeらしいネタの早回しをベースにJohn LegendとBilalの温かいヴォーカルがソウルフルな「Faithful」、さらにMarvin Gaye使いのメロウなトラックがハートフルな「Love Is...」や、James PoyserとKarriem Rigginsも参加した「It's Your World」はJ Dillaがプロデュースという何とも豪華な制作陣による楽曲が並んだ圧巻の完成度!

ジャジーでソウルフルなヒップホップは90年代にもうやり尽くしたのかなと思っていたんですが、また違うアレンジやプロダクションで新鮮に聴かせることが出来るんだと思わされたようなアルバムでしたね。

Kanye West 「Late Registration」(2005.08.30)

前作「The College Dropout」でプロデューサーとしてだけでなくラッパーとしてもその存在感を示すことに成功したKanye Westが、アーティストとしてのオリジナリティとポジションを完全に確立したのがこの2ndアルバムですね。

ネタの早回しをする人というイメージが先行していた彼が、ストリングスやホーン、ピアノなど多彩な生楽器を用いて、ジャズやブルース、ロック、ファンク、ソウルなど、ヒップホップだけに留まらない様々なジャンルの音楽へのアプローチを形にしたサウンドになっています。

それを実現できたのはAimee MannやFiona Appleのレコードプロデュース、そして映画音楽の監修などを手掛けてきたJon Brionの参加が大きな要因だったと思います。

彼がオーケストラの編成などに関わることでとてもファンタジックな質感が加わっていて、Kanyeの作る世界観とはまた違った印象を与えることが出来ているんですよね。

Maronn 5のAdam Levineのヴォーカルをフィーチャーした「Heard 'Em Say」や、Ray CharlesをサンプリングしJamie Foxxを迎えた「Gold Digger」、007のテーマ曲を使った「Diamonds from Sierra Leone」あたりはそれが顕著に上手くハマった楽曲だと思いますね。

アンダーグラウンドなヒップホップこそ本物のヒップホップだという風潮もある中で、ポップなメインストリームとの境界線の中でどれだけ挑戦できるかというのを見事な形で表現しているのが今作の素晴らしさだと思います。

Lil Wayne 「Tha Carter II」(2005.12.06)

Jay-Zが「The Black Album」での引退を宣言してから、ヒップホップシーンの次なるキングの座に相応しいのは誰なのか?という議論が度々されるようになっていた2000年代の中頃。

90年代から10代の若さでCash Money Recordsと契約し、アメリカ南部のヒップホップを牽引してきたLil Wayneは、自他共に認めるキングの座に最も近い存在として当時その存在感を急激に増していました。

Destiny’s Childのヒット曲「Soldier」に共にフィーチャーされたT.I.と共に、メインストリームにまでその名前が浸透し始めたLil Wayneの通算5作目のアルバムとなる今作は、まさにその勢いの凄さがそのままパッケージングされた会心の一作でした。

特有のねちっこいフロウとハスリンなスタイルのハードなリリックは、他のラッパーには真似出来ない個性と自信から生まれるオリジナリティーを持ってますよね。

「Fly In」と「Carter II」、「Fly Out」の3曲が同じビートを使って違った内容・テイストにしているというのも、彼の表現者としての幅の広さとそれに対する自信の表れですよね。

この頃の他のラッパーの作品とは違い、あまり有名なプロデューサーが参加していないところも同じくそこに繋がるのかなと思います。

収録曲の通りまさに「Best Rapper Alive」である事を見事に証明した、彼にとってもターニングポイントとなった傑作アルバムです。

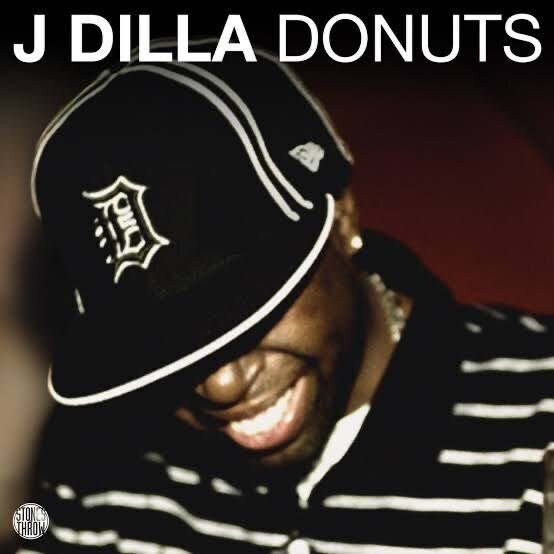

J Dilla 「Donuts」(2006.02.07)

J Dillaの死というのは2000年代の音楽シーンの最も大きな損失の一つだったと思います。

90年代から数多くのアーティストの楽曲を手掛けるプロデューサーとして活躍していたJ Dillaが、2000年代に入り病を患ってしまいその闘病生活の中で制作されたとされるのが今作です。

ここで彼が聴かせたのが新たな解釈のサンプリングサウンドでした。

ソウルやジャズをはじめとする様々な音源から部分的に抜き出した音を、ピッチを変えそれをループさせさらにそれを重ねていくという、コラージュアートのような方法で楽曲を形作っています。

その音源元はThe Isley BrothersやKool & The Gangから10cc、Frank Zappa、Raymond Scottにまで及びます。

ジャンルを問わずに無数の音楽を聴いてたことが伝わってきますよね。

独特のループ感をもって小刻みに少しずつ重ねられた響きは、聴いていると次第にトリップしていくような妙な心地良さを味わえるのと同時に、彼のレコードへの愛や自らに迫ってきている死への想いが伝わってきて少し感傷的な気分にもなってしまうんですよね。

彼が遺作として残した今作以降、そのビート感覚やサンプリング感覚に影響を受けたフォロワーアーティストがもの凄い数でいるんじゃないかと思いますね。

一枚のアルバムというよりは一つの文化とも言えるような作品なのかなと思います。

Ghostface Killah 「Fishscale」(2006.03.28)

好きなラッパーは?と聞かれたら、自分はQ-Tip、Pusha T、そしてGhostface Killahを挙げます。

彼らに共通しているのは、声の個性と言葉選びの面白さ、そしてフロウの巧みさですね。

特にGhostface Killahは、少し甲高い声で流れるようにスムースなフロウでラップする、あの伝説のグループ、Wu-Tang Clanのメンバーの中でも屈指の技巧派ラッパーです。

そんな彼の通算5作目となるアルバムの今作は、彼の素晴らしいラップスキルとストリート感漂うストーリーテリング、そしてヘヴィーサンプリングなサウンドが堪能出来る素晴らしい内容の作品でした。

Ne-Yoをフィーチャーした「Back Like That」や「Shakey Dog」などのソウルフルな楽曲から、「The Champ」や「Be Easy」といった疾走感のあるドープな楽曲など聴き応えも満点!

ただやはりなんと言っても今作の最大のポイントは参加プロデューサーの凄さですよね。

これまではWu-Tang Clanの時も含めてRZAがほとんどの楽曲のプロデューサーを務めていましたが、今作では初といって良いレベルでたくさんの外部のプロデューサーを招いていて、J Dilla、Pete Rock、MF Doom、Just Blazeといった新旧レジェンド級の面々が集結した超豪華な布陣。

彼のラップスタイルとも相性抜群なオールドスクールなテイストのトラック群はどれも一級品!

ヒップホップが心から好きな人であればあるほどこういう作品には心を掴まれてしまいますよね。

T.I. 「King」(2006.03.28)

Lil Wayneと共にこの当時のサウスヒップホップの、もしくはヒップホップシーン全体のキングの称号を争っていたT.I.。

先程紹介した「Trap Muzik」から「Urban Legend」を経てリリースした通算4作目のアルバムの今作は、まさにタイトルの通り自分こそが「King」であることを高らかに宣言した作品でした。

この頃になると彼のラップにも貫禄のようなものが出てきて、Lil Wayneと同様にヒップホップシーンを勝ち抜いてきた事で得た自信がラップにも現れている感じですよね。

ストリートで成り上がってきた事を描いてきたこれまでの作品に対して、今作はメインストリームをかなり意識して作られた作風になっていて、彼の作品ではお馴染みのプロデューサーのDJ Troopに加えて、Just BlazeやThe Neptunes、Swizz Beatzといった大物プロデューサーを多数起用しているのもポイントですね。

シングルにもなった「What You Know」は彼の代名詞的存在の代表曲だし、Crystal Watersの「Gypsy Woman (She’s Homeless)」をサンプリングした「Why You Wanna」やThe Isley Brothersの「Hello It’s Me」をまんま使いした「Hello」など分かりやすいポップな質感の楽曲もあって、ハードな面だけでなくキャッチーで聴きやすい部分もアピール出来ていて、そのバランス感が見事に取れているアルバムだなと思います。

Lupe Fiasco 「Lupe Fiasco’s Food & Liquor」(2006.09.19)

2000年代も中盤に差し掛かってくる頃、ニューヨークでは50 Cent率いるG-Unitの面々が台頭し、LAではThe Gameが鮮烈なデビューを飾り、南部ではLil WayneやT.I.などが存在感を増していて、どの地域からもギャングスター・ハスラーなスタイルのスターラッパーが続々と登場している時代でした。

そんな中Kanye WestやCommonの活躍で他の地域とは違う魅力を放っていたのがシカゴで、そこから久々に現れた大型新人がLupe Fiascoでした。

彼の才能に目を付けていたKanye Westが「Touch the Sky」にフィーチャーしたことで一気に名前が知れ渡り、そこでJay-Zの目にも留まりこのデビューアルバムの制作総指揮もJay-Zが買って出るなど、新人としては異例のバックアップ体制がとられていた事からも彼がいかに期待されていたかが分かりますよね。

麻薬の売人やギャングに囲まれていた幼少期を過ごし、イスラム教徒として育てられ読書が娯楽だったという彼の体験から生み出されるラップは、彼の宗教観や貧困、人種差別に対する思いなどが反映されたとても濃い内容になっていて、その辺りも当時の他のラッパー達とは一線を画していました。

サウンド面はKanye WestやThe Neptunes、Linkin ParkのMike Shinodaがプロデューサーとして参加したバラエティー豊かな内容で、彼が影響を受けたA Tribe Called QuestやNaSなどのサウンドにも通じる90sのジャジーなヒップホップのテイストがかなり強く出た仕上がりになってます。

古き良き時代を継承するヒップホップの救世主と呼ばれた才能の記念すべきデビュー作にして、こういうスタイルの新人ラッパーもまだ出て来れるんだなと思わせてくれた傑作アルバムです。

Clipse 「Hell Hath No Fury」(2006.11.28)

2000年代におけるThe Neptunesの存在の大きさはこれまで散々語ってきましたが、彼らの生み出した最高傑作と言えるのがこのClipseの「Hell Hath No Fury」ですね。

前作「Lord Willin'」でシーンに衝撃を与えた彼らですが、それを上回る圧巻の完成度を誇るのが今作です。

粘着質で耳に残る独特のフロウと声質のPusha TとNo Malice2人のラップの中毒性もさることながら、キャッチーで強烈に印象に残るフックが各トラックに用意されてるのが凄いんですよね。

「Mr. Me Too」や「Wamp Wamp (What It Do)」、「Keys Open Door」なんかは特にインパクトの強いフックでしばらく耳から離れない感じ。

そしてやはりThe Neptunesのトラックメイクが神懸ってますよね。

中近東あたりのエスニックなテイストをどことなく感じるバウンシーなビートの「Momma I'm So Sorry」や、リズムドラムと5音くらいしか鍵盤を使ってないシンセの音色だけで作ったみたいな「Dirty Money」、粘っこいシンセが渦巻くような「Trill」など、めちゃくちゃシンプルでスカスカな音使いなのに強烈に耳に残る中毒性の高いトラックのオンパレードです。

Pharrellと言えば「Get Lucky」とか「Happy」のイメージが強いと思いますが、そういう人にぜひこのアルバムを聴いてほしいですね。

彼のトラックメイカーとしての個性が遺憾なく発揮された、The Neptunesサウンドの神髄が詰まった傑作アルバムです。

Blu & Exile 「Below The Heaves」(2007.07.17)

2000年代前半にメガヒット作品がいくつも生まれセールス的にピークを迎えていたヒップホップも、2000年代後半に入ってくると徐々にその規模も収まりはじめ、ラッパーがアイドル的な人気となっていた頃のような空気感も次第に無くなっていきました。

そんな時代に生まれた知る人ぞ知るヒップホップの隠れた名盤がこのBlu & Exileのデビューアルバムです。

彼らはラッパーのBluとプロデューサーのExileによるデュオで、共通の知人であったAloe Blackを通じて出会い一緒に音楽を作るようになったんだそう。

デトロイト出身のExileのサウンドの特徴は、同郷のJ DillaやPete Rockにも通じるサンプリング主体のソウルフルでジャジーなアプローチの響きで、聴いているとまるで90年代初期からタイムスリップしてきたかのような感覚。

Bluもそんなトラックの上で軽やかに言葉を乗せていくかなりの技巧派なラッパーで、Mos Defにも近い声質やフロウを持ってるような印象ですね。

ちなみにアルバムにはこの頃まだ無名だったシンガーのMiguelも参加してます。

派手さや華やかさは正直あまりないんだけど、ヒップホップの良さや面白さがギッチリ詰まった作品だなと思いますね。

今回選んだ50の作品の中で唯一自分がリアルタイムで聴いてなかったアルバムで、大分後になってから聴いてその素晴らしさを知りました。

アンダーグラウンドヒップホップの金字塔的な作品ともよく称される、あまり知られてはいないけど素晴らしい完成度を誇る名作アルバムです。

UGK 「UGK (Underground Kingz)」(2007.08.07)

90年代前半に活動を開始しアメリカ南部のヒップホップの礎を築いてきた先駆者的存在、UGK。

ニューヨークやロサンゼルス以外の地域から生まれたヒップホップがまだまだ定着していなかった頃からテキサス州を拠点に活動を始めた彼らのサウンドは、その後OutKastやLil Wayne、T.I.、Ludacrisなど数多くのスターラッパーを生み出すサザンヒップホップの全ての源流であり、彼らの存在無しではヒップホップの歴史は語れない程の偉大なグループです。

Bun BとPimp Cの2人の異なるタイプの声質やラップスタイルの掛け合いや、南部ヒップホップの魅力の一つでもあるどこか脱力感のあるゆったりとしたムードのサウンドなど、彼らが後続に与えた影響は本当に大きいなと思いますね。

今作は彼らにとって5作目のアルバムであり、Pimp Cの生前最後のアルバムでもあります。

Pimp Cは今作をリリースしたわずか4ヶ月後に持病とドラッグの服用が重なった事が死因となり33歳の若さで亡くなってしまったんですが、今作はまさに脂が乗り切っていた時期の作品と言える充実作でした。

ScarfaceやThree 6 MafiaのDJ PaulとJuicy J、Jazze Pha、Lil Jonなどの南部の要人プロデューサー達を招いたサウス色満載なサウンドは圧巻の完成度。

参加ゲストもToo $hortやRick Ross、Dizzee Rascal、Charlie Wilsonなど幅広く豪華な顔ぶれ。

2枚組で合計30曲近い大ボリュームの作品なんですが、特にOutKastをフィーチャーした「International Players Anthem (I Choose You)」はサザンヒップホップの金字塔的な名曲ですね。

アメリカ南部のヒップホップの一つの集大成とも言える名作です。

Kanye West 「Graduation」(2007.09.11)

Kanye Westがヒップホップファンだけでなく、普段ロックを聴いているリスナーからもその才能が認められたのはこのアルバムがきっかけだったように思います。

U2のアリーナクラスのライブを観て感化されたという、より大衆的なサウンドに挑戦しようという姿勢が、エレクトロミュージックへの接近という形で表れた今作。

前作までのソウルのサンプリングやオーケストレーションとの融合は鳴りを潜め、シンセサイザーを主体にしたエレクトロ要素の強いサウンドメイクへの大胆に方向を転換させたんですよね。

Daft Punkの「Harder, Better, Faster Stronger」をサンプリングした「Stronger」や、当時トレンドだったT-Painのヴォコーダー加工のヴォーカルがポップでキャッチーな「Good Life」、シンフォニックなストリングスと近未来的なシンセサウンドのビートが見事に融合した「Flashing Lights」などがその変化を顕著に感じられる楽曲ですかね。

このエレクトロミュージックへのアプローチはその後のシーンに多角的に波及していき、それはヒップホップだけでなくポップやR&Bのアーティストにまで影響を与えたように思います。

ヒップホップとエレクトロミュージックは上手く混ざり合わない水と油のような関係だと誰しもが思っていたこの頃、Kanyeはそんな固定概念を壊しその2つを見事に乳化させ新しい音楽を生み出しました。

かつてRadioheadが「Kid A」でロックシーンに革命を起こしたように、「Graduation」は新しい時代を切り拓く旗手のような存在だったと思うんですよね。

彼がアーティストとしてネクストレヴェルな存在だということを知らしめた革新的傑作です。

Jay-Z 「American Gangster」(2007.11.06)

2003年リリースの「The Black Album」での引退を宣言していたJay-Z。

その後はDef Jam RecordingsのCEOに就任しRihannaやNe-Yo、Lupe Fiascoを送り出すなど裏方としての活動が主でしたが、2006年についに引退を撤回しアルバム「Kingdom Come」でアーティストとして復帰しました。

しかしこのアルバムがあまり良い出来ではなく、作品の評判も今ひとつだったんですよね。

そんな中リリースされた通算10作目のアルバムとなる今作は、同年に公開されたRidley Scott監督作品の映画「American Gangster」にインスパイアされたコンセプチュアルな作品でした。

60年代後半〜70年代前半のニューヨークを舞台にした映画の世界観とリンクするように、このアルバムのサウンドもその頃のソウル・ファンクがベースとなっていて、ホーンやストリングス、ドラムなど生の楽器の音色が印象的に使われています。

Marvin GayeやBarry White、Curtis Mayfieldの楽曲をサンプリングした曲もあって、当時の空気感をその辺りからも感じることが出来ますよね。

The NeptunesやJust Blazeといったお馴染みのプロデューサーに加え、Puff Daddyが参加しているのもポイントで、彼の良い意味で仰々しいプロダクションがギャングの抗争を描いた作品の世界観ともマッチしていました。

Jay-Zの数ある作品の中でも特に大きなヒット曲も無ければエポックメイキングなサウンドでも無いんですが、作品の統一感という意味では屈指の完成度で、彼のファンの間でも今作をベスト作に選ぶ人も少なくない地味ながらも味わい深いアルバムですね。

Lil Wayne 「Tha Carter III」(2008.06.10)

名実共に現役最高のラッパーとなったLil Wayneがその人気を確固たるものにしたのが通算6作目のアルバムとなる今作です。

この当時のLil Wayneは膨大な量の客演仕事をこなし、自分の名前と声をばら撒きながら売りまくり、さらには短いスパンでミックステープを作っては発表しを繰り返すというフル稼働っぷりでした。

Tyler, the Creatorの「CALL ME IF YOU GET LOST」でも大きくフィーチャーされていたDJ Dramaをコンパイラーとして起用した「Dedication」シリーズは特に人気で、2000年代のミックステープ文化の流行を先導するような存在でした。

客演やミックステープでポップフィールドにもストリートにも名前を売りまくった彼が満を持してリリースした今作は、その双方で得た新たなファンのどちらも満足させる圧倒的な完成度を誇るアルバムでした。

Bangladesh作の中毒性の高いビートがクセになる「A Milli」でコアなファンにアピールしつつ、同じく当時の客演王T-Painと共演した「Got Money」やシンガーのBobby Valentinoをフィーチャーしたメロウな「Mrs. Officer」でライトな層や女性ファンにもアピールするという全面包囲な仕上がり。

中でもリリースした年に亡くなってしまったシンガーのStatic Majorをゲストに迎えた「Lollipop」は全米1位の大ヒットとなり彼の最大の代表曲となりましたよね。

リリース初週で100万枚を超えるセールスを記録する驚異的な売上となった今作は、その後DrakeやNicki Minajを擁するYoung Moneyの看板として絶対的なポジションを獲得するLil Wayneのヒットメイカーとしての凄さが詰め込まれた、彼にとっての最高傑作と言い切れる素晴らしいアルバムです。

Q-Tip 「The Renaissance」(2008.11.04)

1998年に「The Love Movement」をリリースしてA Tribe Called Questとしての活動はストップしていたQ-Tipですが、1999年にはソロアルバム「Amplified」をリリースし、その後もThe Soulquariansの一員として数多くの名作に携わるなど、ヒップホップシーンにおいての存在感は以前として大きなものでした。

しかし2002年にリリースを予定していたセカンドアルバム「Kamaal the Abstract」は、生楽器を多く使ったジャズ色の強い作風だったこともあり、レーベルのオーナーが時代の流行のサウンドではなく商業的なアルバムではないと判断しお蔵入りになってしまいます。

ヒップホップがビジネスとして大きくなり過ぎてしまい、彼のような本物のアーティストにも売れ線のサウンドが求められてしまっていたんですよね。

その後も紆余曲折ありようやく届けられた2度目セカンドアルバムが今作でした。

ほぼ全ての楽曲をQ-Tip自身がプロデュースしていて、路線としては「Kamaal the Abstract」と同じくジャズを基調とした生楽器の躍動感が心地良いオーガニックなヒップホップサウンドで、Robert GlasperやDerrick Hodge、Mark Colenburgなどのジャズミュージシャンも多数参加しています。

他にもD’AngeloやRaphael Saadiq、Norah Jonesがヴォーカルで参加して華を添えているのも聴きどころですね。

特筆すべきなのは亡くなってしまったJ Dillaプロデュースの「Move」が収録されてる事ですかね。

Q-TipとJ DillaはThe Ummahとしても長年に渡り活動を共にしてきた仲間ですからね。

彼らにしか鳴らせないサウンドです。

「Kamaal the Abstract」はその後2009年に正式にリリースされましたが、個人的にはかなり好きなアルバムなんでそちらもぜひチェックしてみて欲しいですね。

Kanye West 「808s & Heartbreak」(2008.11.24)

過去3作のアルバムを経て、「Good Ass Job」というタイトルで準備されていた4作目のアルバムは、最愛の母親の突然の死によってその内容を大きく変える事になります。

それまでサンプリング主体だった彼のスタイルから一転、1980年代に一世を風靡したリズムマシン、TR-808を使ったデジタルな質感のサウンドに方向転換していて、前作「Graduation」で試みていたエレクトロミュージックへの接近をより強めた形の作風でした。

さらには当時T-Painの登場によってトレンドとなっていたヴォーカルのオートチューン加工を取り入れ、ラップするのではなく歌うスタイルに大きく変化し機械的な歌声が無機質に響く様は、彼が母親を失った喪失感や虚無感が切なく表現されているように聴こえます。

そしてリリックの面でもそれまでの自信たっぷりのKanye節は鳴りを潜め、母親、そして婚約していた恋人との別れなど近しい人を失ったことに対する後悔や喪失感、哀しみなどのネガティヴな心情を吐露したかなり暗い内容の楽曲が並んでいました。

こういった変化はやがてヒップホップ/R&Bシーンに波及し、多くのラッパーがラップだけでなく歌うようになったり、歌詞に関しても金や女、車などいかに自分が成功しているかを誇示するようなスタイルが主流でしたが、自分の弱さや脆さを吐き出す内省的な内容を歌にする人が次第に増えていったような気がします。

DrakeやThe Weekndあたりは特に強くこの作品の影響を受けているアーティストですよね。

現在のヒップホップ/R&B、そしてポップミュージックの礎を築いた革命的な一枚です。

Drake 「So Far Gone」(2009.02.13)

2000年代の終わりにDrakeが登場してきた時、新しい感覚を持った人が出てきたなとは思いましたが、さすがにここまで大きな存在になるとは想像していませんでした。

Lil Wayneにフックアップされシーンに現れたDrakeが、本格的にブレイクしたのがこのミックステープでした。

自身のブログ上で無料配布し話題を集めた今作はKanye Westの「808s & Heartbreak」から大きな影響を受けていて、寂しさや哀しみといったそれまでラッパーがあまり表に出してこなかった感情や心情を吐露するような内容を、歌ともラップとも取れる微妙なニュアンスで表現するというスタイルでした。

今では誰もがやっている形ですが、それをいち早く完成形として世に出したのがこの作品と言えると思いますね。

サウンド面に関しても、Peter Bjorn and JohnやLykke Li、Santigoldといったインディーなアーティストの楽曲を積極的にサンプリング・リメイクするなど、それまでのラッパーにはない柔軟でジャンルレスな考えやスタイルを持っていて、このあたりも時代の先を捉えていたなと思いますね。

リリースから10周年となった2019年にようやく正式にフルバージョンでストリーミングが開始され、この作品の素晴らしさを多くの人が体験出来るようになったのは嬉しかったですね。

2010年代以降のDrakeの活躍っぷりはもはや説明不要ですが、その布石となった今作は今だからこそ改めて聴く価値のある作品だなと思います。

Mos Def 「The Ecstatic」(2009.06.09)

1999年にリリースされたMos Defのデビューアルバム「Black on Both Sides」は90年代のヒップホップシーンを代表する名作の一つですが、彼にとって2000年代は苦しい時期だったように思います。

2004年リリースの2作目「The New Danger」、2006年リリースの3作目「True Magic」は共にファンからも批評家からも不評で、セールスも奮わない結果となっていました。

徐々に音楽への情熱も薄れていき、音楽活動から離れ俳優業に力を入れ始めていた彼でしたが、大手のレーベルを去りインディーレーベルから心機一転発表したのが4作目のアルバムとなる今作でした。

彼の中に渦巻いていた音楽に対する欲望が爆発したような先鋭的なサウンドは、ジャズやレゲエ、アフロビート、中東音楽など様々なジャンルが混在した非常にアブストラクトな響き。

歌詞も政治や社会情勢、宗教、人種問題などシリアスで難解な内容で、言いたくても言えなかった思いを吐き出すようにラップしている印象でしたね。

楽曲のプロデューサーにはMadlibやその弟のOh No、さらには昨年billy woodsの怪作「Aethiopes」でも奇妙なビートを提供していたPreservationなどを起用していて、ポップ化するヒップホップに唾を吐き捨てるような挑戦的で複雑なサウンドが今作の魅力。

近年のアブストラクトなヒップホップともリンクするとても攻めた面白いサウンドでめちゃくちゃカッコいいんですが、やはり商業的にはあまり奮わず今作を最後にMos Defという名前も封印してしまい、その後はYasiin Beyという名前で活動する事になります。

彼の中の芸術性が最も過激な形で花開いた名作であり問題作ですね。

Raekwon 「Only Built 4 Cuban Linx… Pt.II」(2009.09.08)

1995年にリリースされたRaekwonのソロデビューアルバム「Only Built 4 Cuban Linx」は、数あるWu-Tang Clanメンバーのソロ作品でも最高傑作と名高い名作です。

その続編として制作された今作は当初Busta Rhymesを制作総指揮に迎え、さらにはDr. DreのレーベルのAftermath Entertainmentからリリースするという計画で制作が開始されました。

しかしスケジュールの問題などで頓挫し、最終的にはデビュー作と同じくRZAが指揮を取り完成に漕ぎ着けたんですが、デビュー作が全曲RZAプロデュースのドープなビートだったのに対し、今作は数多くの豪華なプロデューサーが参加しているのがポイントです。

Dr. Dre、Pete Rock、Marley Marl、Erick Sermon、The Alchemist、さらには故J Dillaというレジェンド級の布陣がビートを提供していて、それぞれの持ち味が発揮された異なるタイプのビートが一堂に会している様は圧巻ですね。

デビュー作と同様にマフィアの世界のアンダーグラウンドな空気感を映画的に描いたコンセプチュアルな世界観は今作でも継続していて、これだけ多彩なプロデューサーが数多く参加していてもちゃんと統一感があるのが、それをまとめたRZAの全体を俯瞰で見れる監督としての能力の高さを感じますね。

Raekwonのラップは主に犯罪組織のボスの視点で描かれているんですが、彼の描写力というか物語を言葉で表現するストーリーテラーとしてのレベルの高さは凄まじいです。

Ghostface KillahをはじめとしたWu-Tang Clanのメンバーもこぞって参加していて、Wu-Tang Clanファンにはたまらない胸熱なマイクリレーを堪能出来るのも今作の魅力ですね。

Kid Cudi 「Man on the Moon: The End of Day」(2009.09.15)

先程紹介したKanye West「808s & Heartbreak」やDrake「So Far Gone」と共に、ヒップホップはもちろんのことR&Bやポップミュージックの2010年代のトーンを決定付けた作品の一つがKid Cudiのデビューアルバムだったと思います。

「808s & Heartbreak」にも4曲参加していたKid Cudiは、そこでKanyeが提示したエレクトロミュージックとの接近やヴォーカルのオートチューン加工の可能性を自分の解釈で落とし込み、インディーロックやサイケデリック音楽とも組み合わせながらより未来的な質感のサウンドを生み出しました。

Emile HaynieやJeff Bhasker、Ratatatといったポップ・エレクトロフィールドのプロデューサーと組み制作した様々なジャンルが混在した新しいサウンドは、ヒップホップという枠組みを超えまだまだ新しい音楽は生まれるんだという希望や可能性を多方面のアーティストに与えましたよね。

インスピレーションとなったのはPink Floydなどの70年代のプログレッシブロックだったそうでそこも面白いですよね。

Kid Cudiは今作でアルコールやドラッグの依存症やうつ病、孤独といった自身の問題を歌詞にしていて、それを音楽として鳴らす事でその不安を吐き出すセラピーのような役割を今作が果たしているのも印象的で、Kanyeと同様に自分の強さをひけらかすのではなく弱みを隠さず見せていくというスタイルの新たなラッパー像を築いたのも彼の功績だなと思います。

彼が今作をリリースした事で救われた人はミュージシャンに限らずたくさんいたでしょうね。

サウンド面でも内省的な歌詞の面でも革新的だった2000年代最後の名作アルバムです。

というわけでいかがでしたでしょうか?

いやー、長かったですね…。

やっぱり好きな音楽について語り出すと止まらなくなるのは変えられない性分のようです。

今年はまだ約3ヶ月しか経過してませんが、たくさんの素晴らしい音楽が生まれている一方で、多くの偉大なミュージシャンが亡くなりその度に喪失感に苛まれる、音楽ファンにとって辛い3ヶ月だったなという印象があります。

それほど思い入れが無かったミュージシャンだとしても、その訃報を耳にすると自分の心からスッと何かが欠けてしまうような感覚になる事があります。

そんな時に自分は彼らが遺した音楽を聴いたり、彼らに影響を受けた音楽を聴いたりしてその欠けてしまった箇所を埋めています。

やっぱり好きな音楽を聴く事や好きな音楽について考えたり話したりする事が、自分にとっての1番のセラピーだなと思いますね。

今回大好きなヒップホップの事を改めて考えたり、好きな作品を聴き返したりして、やっぱり自分はこの時代の音楽や文化がリスナーとしての軸になってるなと思いましたね。

そしてヒップホップは本当に語る事が多過ぎるという事も思い知りました。

正直まだまだ語りたい話や取り上げたい作品が山のようにあるんですが、収集がつかなくなりそうなので今回はこの辺りで止めておきます。

ヒップホップは50年の歴史があるので本当にまだまだたくさんのアーティストや作品、ムーヴメントがあって、今年のうちにまたもう1回くらい記事を書きたいなと思ってます。

1990年代の個人的な50作品とか?

2010年代の個人的な50作品とか?

まぁまた気が向いたら出しますのでお楽しみに(?)

最後まで読んで頂きありがとうございました!

今年は皆さんヒップホップ聴きまくりましょうね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?