推しが展示されるので鹿児島に行った(3日目後半・刀見学/4日目・常設展示と薩摩刀)

文字数がとんでもない量になったので分割しました。3日目後半、黎明館編いきます。

前半はこちら。

3日目・ダイナミック推し活~推しの打たれた土地などを回る・後編~

さて、笹貫駅から市電に揺られること40分ばかし。

お目当ての黎明館に来た。

そしてパネルの前に別パネルでお出しされている推しの本体と拵。今回は拵は出ないと聞いていたのでうれしい誤算である。個人的に笹貫の拵はめちゃめちゃに愛されの証ぽくて好きなのだ。本家の紋がこれでもかというくらい刻まれまくっているのがとても愛(いと)。

今回、笹貫モチーフデザートとドリンクを出してくれることになった喫茶室のほうは激込みで、順番が来たら電話をかけてくれるという感じになっていたので、まずは鶴丸キッチンで昼食。カンパチの漬け丼おいしかったです。

それから今回の展示にあるということでの特別メニュー「てつはう最中」もいただきました。7㎝くらいのが1つぽんと出てくるのかなと思ったら5㎝くらいのが3つバラで出てきてびっくりした。あ、自分で組み立てるんですね? ていうか、多いすね? この価格でこんなに出していいのか?!(650円・ほうじ茶付き)

こちらもおいしかった。あられの塩味がちょうどよかったな。

食べ終えて、じゃあ常設から回るかね、と思ったら喫茶室に呼び出されたので続けて喫茶室。

アイス最中に笹貫が刺さっている。白、黒、赤があるらしいが白だった。白玉と生クリームを挟んで食べた。白玉がもちもちでおいしかった。

ソーダはいい具合のしゅわしゅわ感とどこか懐かしいようなラムネっぽいお味でさわやかで暑い時期向き、この日までは昼間は結構暑かったのでちょうどよかった!

とまあ、いろいろ食べ終えてようやく推しを見に行く。いやすみません既に文字数がえげつないのでサクッと、あの、サクッと刀の話だけしますね。いやあの展示もすごくよかったのだが、むろんきっちり見たのですが、あまりに長く……

まずは「太刀 銘波平行安 号笹貫」。

道なりに進んでいくと突然でっかいケースがぽーんとおいてあり、並び順が示されている感じのところに出る。突然の刀である。撮影不可。キョーハクさんとこの子だからだいたいそうやね。

実は2月に見ているのだが(初見時の感想はこちら)、何度見ても感嘆してしまうのはその肌のきめ細やかさだ。ふつう、刀というのは肌に模様というか、折り返し鍛錬の跡がそれなりにしっかりみえるのだが(肉眼の場合。写真等だとなかなか映らない)、笹貫の場合はそれが本当に見えにくい。というか、いまいち視認できない。じっくりじっくり見てようやく「あ、ちょっとある」となるくらい。それくらい、折り返し鍛錬を重ねていて、丁寧に鍛えられた鋼をしている。あるいは鉄の影響だろうか? ちょっと金属加工の話は専門外なのでいずれ調べるとして、とにかく肌が美しいのである。

うっかりするともっと新しい、安土桃山とかの刀じゃないのかと思うくらいのぺっとした印象、すべらかな印象を受ける。以前見た、加藤清正が使っていたという堀川国広の刀(加藤国広)を一瞬思い出したくらい、肌が若々しい(展示方法の違いかもしれないが加藤国広のほうが眩しい感じの印象ではあった)。

ただ、のぺっとしてはいるけれど、ぴかぴかというよりはぼやぁとした輝き方をする。おそらく肌全体に沸がぴっちりとついているためにそうなるやつだ。日向正宗や厚藤四郎などの肌をなんとなく思い出す。そういや相州正宗にも匹敵する出来とか言われていたので、この地鉄がそういうやつなのかもしれない。

例えば、この刃が暗い竹藪の中で満月のを明かりを浴びて輝いていたとしたら、発光して見えたのかもしれない。この肌を見ていると存外「捨てられた竹藪で夜な夜な光った」は嘘でもないかもしれん、と思ってしまう。もしかしたらそういうところから後世逸話が生まれたのかもしれないね。浪漫よ。

あと切り込み、一番デカい棟側(刃じゃない側)のは知ってたし前回も見ていたのですが、今回はなぜか刃が上にして展示してあった(普通太刀は刃を下にして佩くのでその向きで展示されることが多い)ので切っ先の2㎝くらいのところにわずかな刃こぼれというか、実戦で使われて欠けたっぽいところを見つけられたのが面白かった。

なお、「笹貫」伝説では刀匠が作ってる途中で失敗作だと投げる前に金床を切って2カ所欠けた、という記述(写真7、8行目付近)があるのだが、長い間の研ぎ減りで消えたのか何なのか、それっぽいものは見当たらない(切っ先のがそれだとは考えづらい、そんなところを力任せに金床に叩きこんだらまず折れると思うし傷が小さすぎる)。

2,3周ほどして眺め倒し、拵の実寸サイズのパネルや由来を眺め、そのまま同じ樺山家に伝来した鎧とかも見つつ、展示の最後にある「太刀:銘 国宗」を見る。

これがまーーーーーた面白かったんだ、ぱっと見派手めな刃紋だったんで備前の刀かなと思ったら備前三郎国宗って書いてあった、そうらしい。なかなか数奇な運命を辿ってうっかりアメリカに行ったり一時はトーハクさんにもいたらしいのだが、今は照国神社蔵の黎明館保管となっている。

腰反り深めのフォルムは馬上戦がメインの時代やねという形。派手目の刃紋と身幅の大きさが備前らしい印象。でも特筆すべき、というか面白かったのは、切っ先15㎝くらいのところの刃紋だった。なみなみうにょうにょした互の目……ってのかな……詳しくないんでわからないのですがそういう感じのところの上、棟側に向かって、足跡みたいにちょんちょんっとまるっこい模様がついているのである。皆焼(ひたつら・地鉄全体に刃紋を入れる焼き方)ほど派手ではないのだが、ほかのところのなみなみと相まって波濤のようでもあり、ちょいとした遊び心にも見え、見飽きない印象があった。

後で調べたら、これは飛焼というやつのようである。 あと、割と切っ先の帽子ってまっすぐな印象というか、切っ先にまでなみなみな模様をつけている刀ってあんまり記憶になかったのだが、この刀はそこも模様が入っている。なんならちいこい足跡も再びついている。オシャ。見ていて楽しい刀だな~と思った。

あと常設展示のほうも見て薩摩刀も見たのだが、そっちも話が長くなるので4日目に回す。4日目も同じ場所に丸1日いたので。

この日はこのあと夕食を食べてフォロワーさんとせんべろをしに行き、解散後Hちゃんと合流してちょっとつまんで、ちょっとだけ夜更かしをして寝た。黒伊佐錦も湧水の雫も美味しかったな。

4日目・常設展示メインの黎明館巡り

朝食は鶏飯バイキングがあるというところへ食べに行った。むね肉がスープを吸ってちょうどいい感じでした。

そしてそのまま黎明館へ。土砂降りの中だったのだが、そういえば、と見たかった西南戦争の砲弾の跡を見にがっつり雨の中眺めていたらズボンの裾がえげつない濡れ方した。銃弾がまだ埋まっているのだな……

全部の穴が砲弾と銃弾の痕

実は常設展示の2階などを3日目にはほぼ見られなかったので(田の神さぁ(タノカンサァ)をフォロワーさんと眺めたくらい)、そういうのが好きなHちゃんとじっくり眺めると面白いかもなーと思った。ので、2階の島しょ部の祭る・祈る系の展示メインのつもり……だったのだが、ふつうに明治維新前後の展示の密度がすごくて結局そっちの展示に行き着いたのが15時くらいだったと思う(都合1階→3階→2階の順で回った)。10時半過ぎに黎明館にはついていたのに。やっぱ黎明館、ふつうにでかめなんだよな。きっちり全部見ようと思うとマジで1日仕事になります。すごい。

現代に通ずるものがある(隙間なく刻印が押されているとか、数字を難しくして線をちょっと足しただけでは変更できないようにするとか)

頭から斬りかかられた跡がばっちりしっかり残っている

荒々しい神なので荒々しく仕上げた草履をぶらさげておくというのが面白かった そもそも「月の神様」じゃなく「十五夜の神様」なのが面白い

あと奄美大島のシマ(集落)の構造と女性の祭祀集団(ノロ)の話も面白かった。というか、語彙も思想もかなり琉球王国と通じるものがあり、まあやっぱ近いしな、混ざったのかどちらかがどちらかの影響を受けたのか、相互になのか……

あと興味深いところだと初潮(ハツシオ)フマシという赤ん坊に藁の草履を履かせて海の水に足先をさらすみたいな文化があったらしく、海で生きる人々の集落において「海の水に触れること(心の郷里、楽園を抱く畏敬の対象の海に触れること)」っていうのは生活の中で自然に行っているけれど、同時に記念すべきポイントでもあるんだろうな、と思いました。お食い初めとかと同じ感じなんだろうな。食事という「自然に行うこと」を赤ん坊に疑似的にやらせる感じ……

ところで、この文化についてはネットで調べる範囲ではなんか情報が出てこないので、たぶんちゃんとした文献を当たらないとわからないやつすね。困った!(パネルでもさらっと一言で流されていたので……)

ご存知の方がいたら教えてください。文献でも良いです。

薩摩刀

ところで、今回の展示で見たかったものは推しのほかにもう一つあって、それがこの常設展示で見られるという薩摩刀なのだった。

というのも、薩摩刀っていうのはわざわざそういう分類があるくらい特殊らしいので、どう特殊なのよ、というところが気になっていたので。

備前刀、肥前刀、てのはあるけども、薩摩刀ってどういう感じなのだろう、と思い、いざ見に来たわけなのだが。

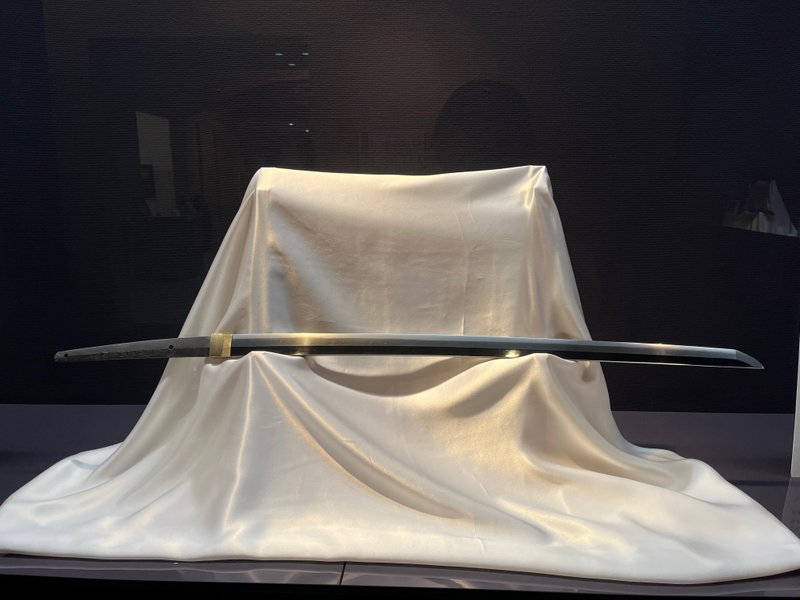

太い! 分厚い! 反りがない!

※2023/10/12追記:「刀:銘 波平行安」(室町時代)とか書いていましたが正しくは「刀:薩州住法隆寺橘国代」でした。銘を自分で確認せずに記憶だけで打ち込んだために生じたミスです。キャプションは正しく戻してあります……申し訳ない!

撮影できない刀のほうがもっとわかりやすく反りがなかったのだが、この写真でもわかる通り、なんか反りが極端にない。いや、皆さん思い出してほしいのだが、時代劇とかでももっと反ってるじゃん。刀をよくご覧の方々は思い出してほしいけど、新々刀とかでももっとちゃんと反ってるじゃん。なにこれ?!

おもしれ~刀……

というか、たぶん、示現流ナイズされた刀が求められたからこういう形になっていったのだろう。1階にあった示現流立木(ここに向かって打ち込む)の無数の打ち込みによってえぐれた形、示現流燕飛用木刀(燕飛は第一の型、これを練習する用の木刀。写真下段)、それに木刀全般の形を見ればわかる。

これで練習するということはこれの形状と似た刀を使っているということだと思う、し、このえぐれ方的に刀にかかる負荷ってすごいと思うんだよな。いや回数もあると思いますけども。要するに、笹貫や常設展示の室町時代に作られたあたりの刀まではちゃんと反りがあったのに江戸時代の半ば以降の刀が反り少ないのは、江戸時代入る前後の時代に生まれた示現流に合わせて作られたからなんじゃないのか、と思うなどしました。

あとみんなものすごく肌がきれいなんだよな。みっしりびっちりつまってそうな鋼をしている。たぶん全員体脂肪率が1桁だと思う(?)

今回は赤羽刀の展示が1/3ほどを占めていて、備前長船刀剣博物館といい何だかそういう時期なのか? と思った。赤羽刀というのはGHQの指示によって武器として接収され、東京都北区赤羽に集められた刀のうち、なんとか現存しているもの達のことをことを言う。当然だが、この時に海外に流れた刀も少なくないし、傷ついたり、錆びすぎて再起不能になったものも当然ある。

今回の黎明館さんの展示曰く、こちらには60振りあまりが返還されたものの、多くの刀は展示できない状態だったため、今は順次手入れしながら出しているそう。

今回のお気に入りというか、ええな~と思った刀。皆焼(ひたつら)の存在を知った時から見たいなと思っていて、へし切長谷部がそれだと聞いていたのでいずれ福岡に行こうと決め込んでいたのだが、思わぬ場所でその皆焼に出会うことができた。

脇差ってもう少し身幅があって反りが少ないイメージだったのだが、これは刀をそのまま小さくしたような見た目をしていてちょっとかわいい。小さ刀かと思った。そして刃紋はまーーーあやんちゃ、地鉄にまでたくさん焼かれていてにぎにぎしい。大きさも相まってなんだか元気そうだなという印象を受けた。たぶんホットパンツ履いてるタイプでそばかすのある中学生女子だと思う(まーた刀に女の姿を見るんだから……)。

そんなこんなで夕方には黎明館を離脱。空港に向かう道すがらでおすすめいただいていたフェスティバロさんのカフェで唐芋レアケーキとクラフトコーラをいただき、空港行きのバスに乗って、山形屋食堂でかた焼きそばときびなごのお刺身を食べて帰りました。

終わりに

去年の7月末に笹貫が実装された時にはまさか鹿児島まで追っかけにいくとは思っていなかった。

そもそも、今回の展示自体がゲームから始まった人気の上昇に応えてくださったために実現したものだと思う。1,2月のキョーハクでの展示も、本来は拵のみの展示だったのを、SNSの反応に応える形で出してくださっていたものだった。

ああいう特別展とか展示予定というのは何年も前から決まっているものが多い中、ゲームがきっかけで注目されている、とキャッチしてくださり、どうにかこうにか出そうと努力していただけたことは、本当にありがたい限りだ。

昨今、どうも文化財をないがしろにするような動きがちらほらと見受けられ、日本最大規模の博物館ですらクラウドファンディングに手を出すほど困窮しているという悲しい状況になっている。文化財を守るのには、金と手間と時間がかかるうえに、何かしらの経済効果を即座に生むとは思えないから、仕方のないことなのかもしれない。

それでも、赤羽刀や、1972年に重要文化財になるまで樺山家で守られていたらしい(文献が見当たらないので具体的な時期は不明)笹貫、また、一度は行方不明になってアメリカに流れ着いていた国宗などを見るにつけて、思う。文化財の保護にはちゃんと金を出してほしい、と。

うっかり海外に出れば刀は美術品だけではいられない。武器だし、鉄だ。テキトーに切り刻んで売る悪い人もいる。国宗を見つけてくれたアメリカ人や八文字長義を刀として愛でるために買ってくれた台湾人のような人ばかりではない。一度保護されなくなった文化財は、美術品は、あっけなく朽ち果てるものだ。この一年間の海の向こうの戦争を見ればわかる。赤羽刀の、傷ついて、錆びついた様子を聞けばわかる。

先人が残すべきと信じて残したものは、残そうとしなければ残らない。

とはいえ、政治家ではないので直接トーハクの光熱費を出すことはかなわないし、黎明館の口座に金を振り込みたくたってしがない社会人がそんなに金を持っているわけもない。できるのは、「地元の展示を目的にして来た旅行者がお金を落としていってくれるとちょっと経済が活性化するな」と思ってもらえるような、マナーのいい旅行者になるくらいなものだ。

なので、楽しかったなの気持ちを込めてこの旅行記をここに記す。

次は桜島に泊まってみたいし、知覧のほうなどにも行きたいな、と思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?