[エストニアの小説] 第5話 #10 スケジュール(全15回・火金更新)

ところがカトリ・パルビは唐突に席を立つと、ニペルナーティの手をとってこう言った。「ここであれこれ言ってる場合じゃないの。始まりが遅れたんで、お客は変に思ってる。とにかくパーティーを始めましょう。スケジュールはそのままにした方がいい、今から変えるのは難しいからね。まずわたしのために説教を、それから洗礼を、その後に栄誉ある聖具室係さまが結婚する二人にお言葉を。それをいっぺんに済ますか、間をとってやるかは、聖具室係さまが決めればいい。そういうことでいかがでしょう」

「説教については、少し考えなければなりません」 ニペルナーティは何とか取り繕おうとした。

「あら、そうなの」 カトリが笑った。「もう充分に考えてきたかと思ったわ。テーブルについている間にも、説教を考えたり讃美歌を決めたりできるでしょう」

「ああ、そうだ、そうだ」 メオスも賛成し、ヨーナの後ろに護衛兵のように立った。

お客はウォッカをしこたま飲む時間をもった。おしゃべりは声高く活発に、ときにあちこちから、自分の言ったことを強調するためにドンとテーブルが叩かれた。ウォッカのボトルが飛び交い、ご馳走の皿が愉快に踊っていた。犬たちも分け前を食べ、テーブルの下で居眠りし、ときどきびっくりして飛びあがり、主人の方をびくついて見た。男たちの顔は赤く染まり、女たちの声は金切り声に変わっていった。

テニス・ティクタの大家族、男たち女たち、数えきれないほどの子どもたちがリビングルームの一角をまるまる占領していた。

「いいかな、みんな」 ティクタ爺は指令をかけるように、何度となく声をあげた。「グラスをもって、いち、に、さん!」 そしてティクタ爺が「さん」と言ったとたん、隅を占領していた者全員がグラスをとり、飲み干した。世話役のアルベルト・ティクタは、明らかにその号令がないときも飲んでおり、酔っぱらって、無愛想な赤い目でじっと前を見つめていた。

テニス・ティクタの家族の隣りには、ユリ・アーパシバーの大家族がすわっていた。この家族は一緒に祝杯をあげることはしなかった。アーパシバーの女性たちは内気でおとなしく、子どもたちに酒を飲まないよう言っていた。しかしここにも息子が父に、父が息子にと互いに酒を酌み交わしている者がいた。この二人は静かに酔っぱらっていて、言葉もなく、まわりに注意を払ってもいなかった。まるで二人きりでいるみたいに、何か賭けでもしているみたいに飲んでいた。飲んでは鼻をすすり、どちらも顔を赤くし、汗をかき、ジャケットやチョッキのボタンをはずし、襟をゆるめてネクタイを脇に置いていた。

次なるは、騒がしいヤルスキ一家。ヤーク・ヤルスキ爺が声を張り上げてテーブルを叩くと、息子のヤーン・ヤルスキが向かい側でそれより大きな音をたててテーブルを打った。こんな風に会話が荒れて止めようもなくなると、女たち子どもたちもそれに釣られて騒ぎはじめ、大騒ぎする声の中でああしろこうしろの声が飛び交った。

すると突然、叫び声が聞こえた。「聖具室係さま! 聖具室係さま!」

一瞬、騒音が消えた。が、ほんの一瞬のことで、すぐに新たな大騒ぎがはじまった。最初の一人が、そしてさらにもう一人が、新しい聖具室係と知り合いになりたいとやって来て、チリンとグラスを合わせ、あれやこれや信仰についての自分の考えを、中でも神様についての話をしたがった。カトリ・パルビはニペルナーティを隣りにすわらせ、その隣りにヨーナがすわり、その隣りにメオス・マルティンがすわっていた。

「あー、神さま、不運なカナンの土地よ!」 ヨーナがニペルナーティにささやき、ため息をついた。「おれたち窮地におちいったぞ。テーブルをはねのけて、混乱の中逃げてしまおう」

「つかまってしまう!」 ニペルナーティが気弱に答えた。

ニペルナーティは騒いでいる人たちを見て、ウォッカをボトルから飲み、また1本と飲んだが、何も食べたくはなかった。カトリはご馳走の皿をあれこれニペルナーティの前に引き寄せたが、まったく食べようとせず向こうに押しやった。眉がふるえ、かろうじてグラスを手にしていた。

「みんなはあんたが聖具室係だと思ってる。大嘘だってことになるぞ!」 ヨーナが小さな声で言った。この男も食欲をなくしていて、入り口の方にオドオドと目をやっている。いつなんどき、本物の聖具室係が入って来てもおかしくないと思い恐れている。「静かに放っておいてくれたらいいのに」 ヨーナはため息をついた。人々は蚊がブンブンいうようにうるさくつきまとう。一人があることを、もう一人が別のことを、みんながあれこれ言いまくり、騒ぎが起きる。サーレマーでの暮らしはどうか、以前にどの教会で奉仕していたのか、結婚しているか、子どもはいるのか、説教はうまいのか、などなど。ヨーナは汗をかき、縮み上がり、どんどん小さくなっていって、濡れた葉っぱみたいにテーブルの上に貼りついた。何と言ったらいいのやら。この結末はどうなる、たいした話だ。不運な20日間のあとにやっと運がまわってきたってわけだ。

「聖書はありますか?」 ニペルナーティがカトリに尋ねる。「歩いてここまで来たんで、あの重い本は運ぶのに不便で。それから讃美歌集も? それと問答書もあるかな。神様や教会に関するものなら何でもいいので」

カトリの指示で小さなアンドレが本の山をニペルナーティのもとに運びはじめる。ニペルナーティはあちこちに目を配り、そわそわとページをめくり問答書を、キリスト教徒の礼拝の仕方を、聖書を確認した。カトリがその一挙手一投足を見守っている。厳粛な表情や態度から、すぐにでも説教が始まると期待している。しかしニペルナーティがページをあれこれ繰っているとき、カトリは不機嫌な調子でこう言う。「もう説教をはじめる時間でしょう。お客はもう何時間も席について待ってるの、もう説教など聞きたいと思わなくなってしまう。ほんとに時間をくってるのよ」

ニペルナーティは、ゆっくりと気が進まないままに立ち上がった。その第一声は震えていた。

「キリスト教徒のみなさん」 ニペルナーティは声を張り上げた。「聖書にはこのように書かれています」

「わたしはシャロンのバラ、谷間の百合。茨の中に百合があるように、わたしの愛する者は娘たちの中に」

「りんごの木が森の木立の中にあるように、わたしの最も愛する人は息子たちの中に。大きな喜びとともに、わたしはその影にすわった。そしてりんごの実はとても甘かった」

「彼はわたしを酒宴の席に連れていった。わたしの頭上ではためく彼の旗じるしは愛」

「干し葡萄の菓子でわたしを元気づけてほしい、りんごで慰めてほしい。わたしは愛のために病んでいるのだから」

「地上に花が咲き乱れる。鳥たちの歌が聞こえる季節がきた。この地にキジバトの声が聞こえる」

「イチジクの木は青い実をつけ、ブドウのつるは花をつけ香りたつ。さあ立って、わたしの愛する者よ、美しい人よ、さあ出てきておくれ」

「アーメン」

人々は立ち上がり、静かに着席するとじっと前を見据える。世話役のアルベルト・ティクタは酔っぱらっていて、グラグラと足と揺らし、テーブルにぶら下がるような格好でやっと立っている。アーパシバーの父と息子は同じ理由で互いをしっかり支えあって立ち、まるで抱き合っているようだ。カトリ・パルビは自分をシャロンのバラと見なしており、尊大に威厳をもって立ち、すでに大きな目からは涙がこぼれている。これを見て、心優しい人々は耐えることができず、何人かの男たち女たちは目に手を当てている。ヤーン・シルグパルは亡くした息子のことを思い、シクシクと泣き、手で涙を拭っている。

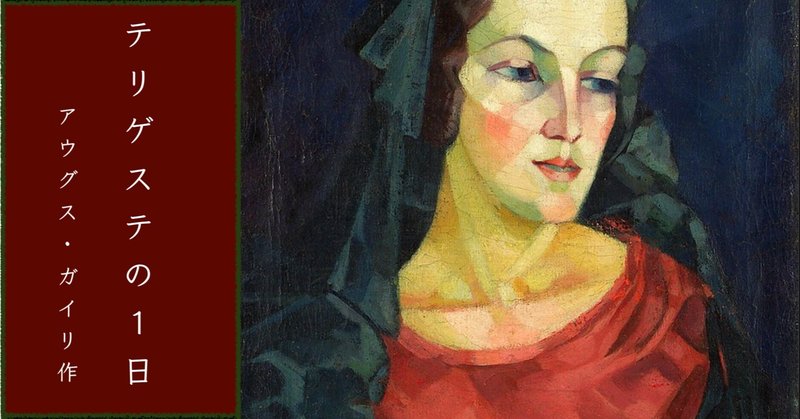

'A Day in Terikeste' from "Toomas Nipernaadi" by August Gailit / Japanese translation © Kazue DaikokuTitle painting by Estonian artist, Konrad Mägi(1878-1925)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?