美術評論... 椹木さんとか布施さんとか

全くの門外漢ではあるのですが、いま、美術評論が面白いな、と思ってあれこれ読んだり見たりしています。さらに言えば、美術(アート)自身も面白い。音楽とはだいぶ違うな、ずいぶん社会にかかわるんだな、という意味で感心するところもあります。

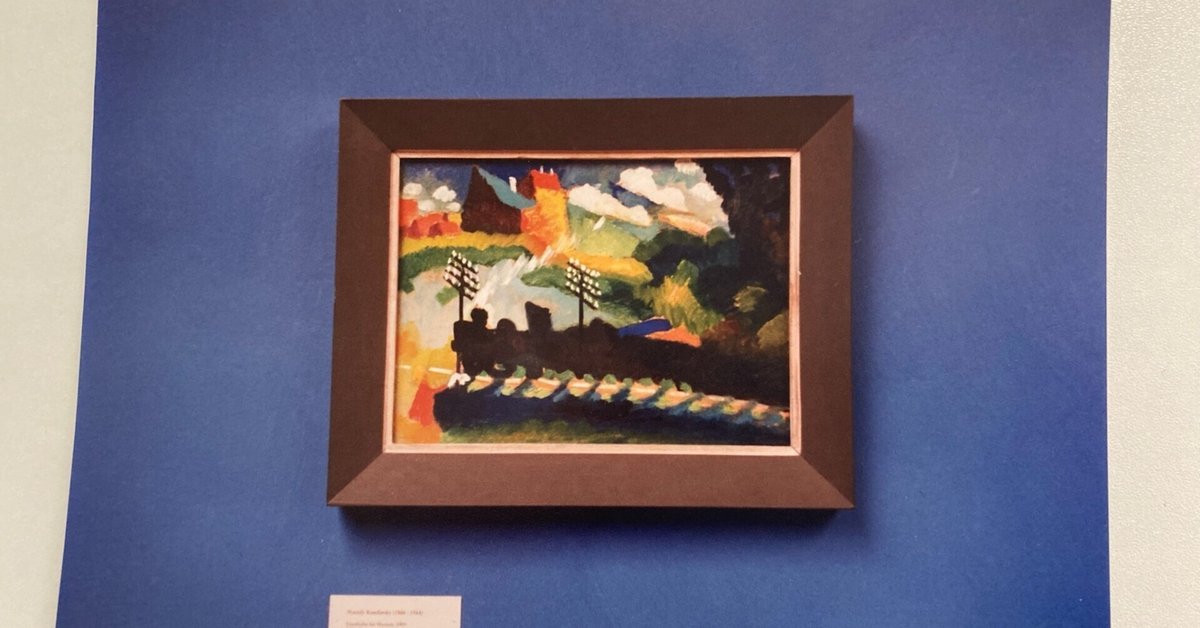

title photo: 若い頃のカンディンスキーの絵(レンバッハハウス美術館)

これにはいくつかのきっかけがあったのですが、直近のものとしては、椹木 野衣(さわらぎ のい)さんの「美術と時評」(ART ITウェブ版)を読んだことがあります。最初に読んだのが「表現の不自由・それ以前」(時評87)で、それはtofubeatsさんの『トーフビーツの難聴日記』という本を読んでいたら、椹木さんの名前が出てきたからでした。椹木野衣の名前はアート好きの友人から聞いて知っていましたが、文章を読んだことはなかったと思います。

tofubeatsさんがその時評を読んで、その文章がよくて、書かれていた展示にかけつけたということがあって、(tofubeatsさんのファンというわけではないんですが)気になって「椹木野衣」で検索をかけて探しました。そして「美術と時評」を見つけ、これを読んだに違いない、と確信しました。

「表現の不自由・それ以前」は印象的な時評で、画像も豊富で、長さもたっぷりあります(この時評シリーズはテキストが1万字程度ある)。小早川秋聲、山下菊二といった戦中・戦後の作家の作品を扱った2019年の展示のことが中心に書かれているのですが、それと関連して、開催後すぐに展示中止となった「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」のことがありました。この展示の中で特に問題になったのは、元慰安婦を題材にした「平和の少女像」でした。この作品に対する反対行動、業務妨害が起きたため、「作家の許可なく、緊急措置として展示企画を中止」した(芸術監督・津田大介の謝罪発言)という経緯のある事件です。

実は去年の秋に、『なぜ私は「日本人慰安婦像になってみ」なければいけなかったのか』という、嶋田美子さん(美術家)が講師を務めるオンライン講座を受けていました。タイトルの「なってみなければ」という部分に興味をもったのです。どういうこと?と。

想像としては、美術家の嶋田さんが慰安婦像になる、ということかなと思いましたが、具体的にはどういうことか知りたかったのです。講座を受けてみると、確かに嶋田美子さんは日本や海外で、韓国の「少女像」を真似た、「日本人慰安婦像」(和服を着て全身をブロンズで固めている)になって、じっと座っているというパフォーマンスをしていました。ロンドンの日本大使館前、国会議事堂前や靖国神社で、あるいはロサンジェルスの公園内では韓国の慰安婦像の隣りに座って、というものでした。講座は日本人慰安婦についてのリサーチや、このパフォーマンスについての報告や解説でした。

*美術やデザインの世界では、近年、リサーチがよく行われているようで、それによって作品が生まれることも多いように思います。音楽との違いを感じます。いや、音楽の場合もリサーチはあります。が、それは現実社会に対してではなく、過去の「遺産」に対するリサーチでしょうか。あとはほとんどの著名作曲家がやっていた「民謡のフィールドワーク」というリサーチ。が、20世紀以前にはまだ社会的な意味、現実世界との繋がりがあったかもしれない民謡ですが、現代においてはこれをリサーチする意味はあまりない(あるいは薄れている)かもしれません。

話を戻すと、「表現の不自由・それ以前」を読んで面白かったので、つづけて椹木さんの時評を読みはじめました。最も新しい時評が去年の12月末のもので「103:消息の「失敗」 — シュウゾウ・アヅチ・ガリバー」でした。ここから読みはじめ、102:速度とエロース — 川内理香子と『パイドロス』、101:「小ささ」と「大きさ」 — 河口龍夫の「関係」をめぐってと遡っています。103という数字は、103の時評があるという意味で、それだけの数の1万字くらいのテキストがずらりと並んでいるわけです。どれも次々読みたくなるような面白さがあります。

何が面白いかって、そうだな、人がある作品とか展示に出会って、それについて、個人的に認識したことをさまざまな思いとともに語っていくスタイルでしょうか。わたしの考えでは、美術評論は、個人的な認識をもとに語られていくものが一番面白いように思います。古くは吉田秀和さんの『セザンヌ物語』のような。読み手は、対象となる作品や作家と出会うと同時に、評者とも決定的な出会いをしている、という風に思います。

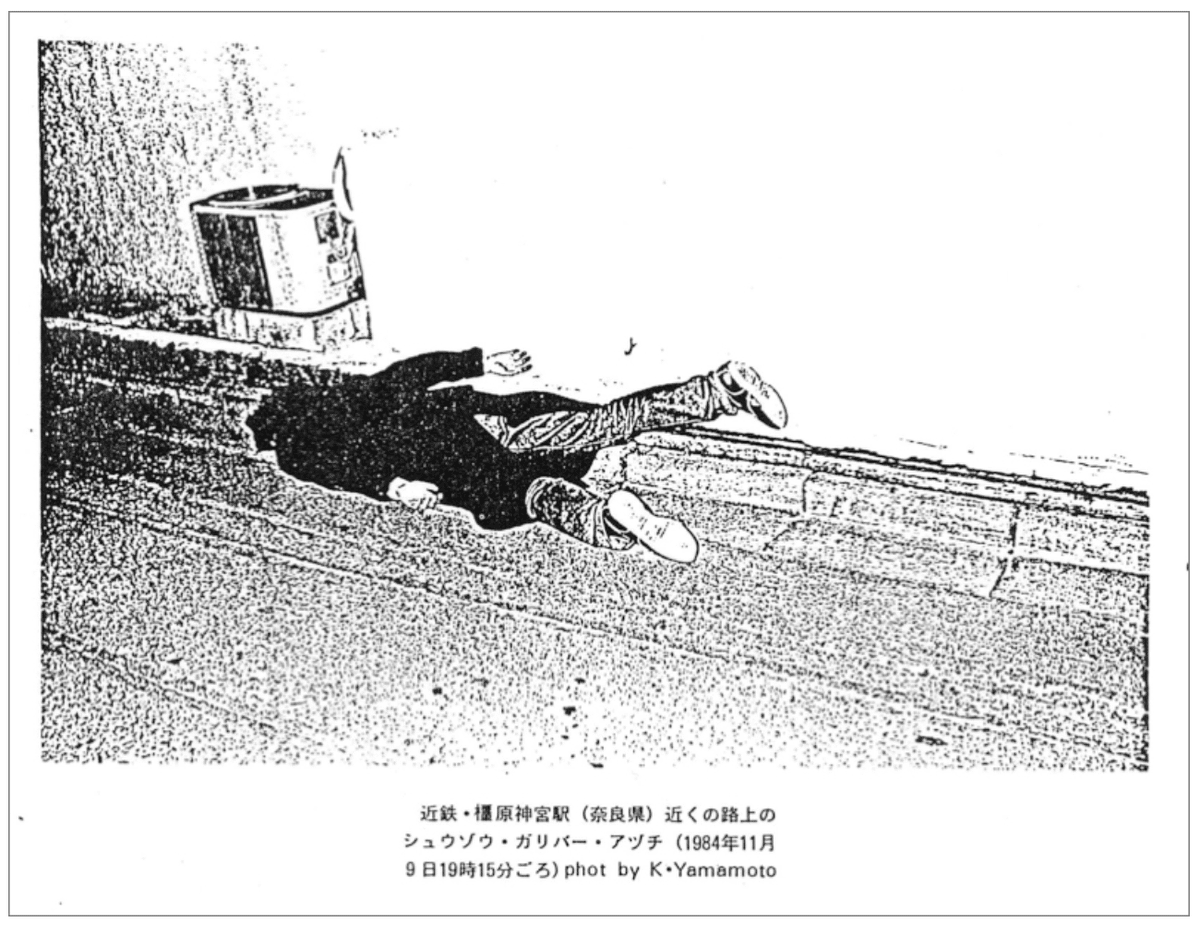

椹木さんの最新時評(2022.12.29)は、シュウゾウ・アヅチ・ガリバーという美術家の、旧第一銀行横浜支店で行われた「肉体のウラトリヒキによる失敗」というパフォーマンス(2022年11月13日16時〜16時半)について、主に書かれています。これは1984年に江東区文化センター(および奈良県の路上)で行われたパフォーマンスの(新しい解釈による)「再演」のようでした。そのパフォーマンスというのは30分間、パフォーマー(ガリバー)が死んだように行き倒れているというもの。それを観客が目撃し….. いや、これを説明するのは難しいので、興味を持たれた方は時評を読むことをお勧めします。

「時評102」(2022.9.21)は、川内理香子さんという画家の蔦屋書店で行われた二つの展示とその作品について。この時評でびっくりしたのは、この作家は「考える前に描く」という作法で絵を描くと説明されていたこと。椹木さんの解説によると、動物を描く場合、その敏捷さは人間の比ではなくとてつもなく速く動くので(解剖学的な内部構造の違いにより)、考えてからゆっくり描いていたのでは、描かれた動物が「死に体」化してしまう。動物が死なないためには、あるいは動物を人間化させない(人間のモデルのように扱わない)ためには、考えるより前にもう描いていなければならない、追いつかない、ということでした。

そんなことできるのかな、というのと、文章を「考える前に書け」と言われたらどうしたらいいのか、そんなこと可能なのか、ということが浮かびました。人がしゃべっているときは、書いているときよりは、そのギャップが少ない(考える時間が短く、すぐに口に出している)かもしれない。あるいは考えながらしゃべっている場合は、同時なのかも? それとも口が先の人は、言ったことをあとから考える?

椹木野衣さんの時評が面白い、という説明になっているかどうか自信がないですが、この人の時評の面白さを説明するのはとても難しい。一つ言えることは、一般論から離れたところで、自分の考えるところ、思うところを追求しているやり方。また作品にいきなり入っていくのではなく、いっけん関係なさそうなこと、椹木氏が考えてきたこと、経験したことなどを語り、それを枕にして、これから語る作品の中心部へと進み、前段の話と作品のもつ意味を結びつける、といった方法論がとられているため、必ずしも作品そのものに興味がなかった場合も、この時評を読む価値が見つけやすいこと、でしょうか。

これは対象が現代アートだった場合、かなり有効に働くかもしれません。実際のところ、わたしは時評に出てくる作品や作家のことをほとんど知らなかったのに、面白く読めています。おそらく、椹木さんは、作品の中身だけを語っているのではない、ということだと思います。

美術評論において(特に現代アートでは)、作品の中身だけを語っていたのでは作品の真意に近づけない、迫れないということがあるからでしょうか。同じ現代アートでも、音楽の場合はどうなのか。作品の中身だけ語っても意味のないものとして、たとえばジョン・ケージの音楽が思い浮かびます。文学では? ジェイムス・ジョイスとか?

マルセル・デュシャンを筆頭に、現代美術にはこれに当てはまるものが、他のジャンルのアートより多い気がします。

さて、椹木野衣さんの評論を読みつつ、他にも面白そうな美術評論はないかな、と探していたら、布施英利さんのYouTubeを見つけました。

布施さんはネットで「電脳アカデミア」という講座(有料)を開いていますが、それではなく、一般公開されているものをいくつか見てみました(過去の「電脳アカデミア」のコンテンツで現在公開されているものもある)。最初に見たのは「美術批評トーク」で、そのシリーズをいくつか見ました。「現代アートとは?」という40分くらいの動画では、Aki Inomataさんから送られてきた作品と彼女の著書を紹介しています。Akiさんはものを作るのは人間だけじゃない、という考えから、様々な動物とコラボレーションして制作をしている人のようで、布施さんのところに送られてきたのは、ビーバーのかじった木を模型化した作品でした。

ビーバーのかじった木というのは、アメリカの森で撮った友人の写真をよく見ていたので知っていますが、Akiさんの「作品」は、動物園などのビーバーに木をかじらせ、それを模刻したものです。作品としては人間大に拡大されています。ただ、布施さんのところに送られてきたものは、樹脂製のごく小さなサイズでした(3Dプリンターで出力したのでは、と布施さん)。

Akiさんによると、ビーバーがかじった木が美しく、彫刻に見えた、とのことでした(Aki Inomataサイト)。これを聞いて思い出したのは、葉っぱの坑夫の名前の由来である「leaf-miner → 葉っぱの坑夫」でした。葉っぱに描かれた幼虫の作った坑道の美しさ、ビーバーの木と同じ発想です。

この回で布施さんは、Akiさんの本とは別に『みんなの現代アート──大衆に媚を売る方法、あるいはアートがアートであるために』という本を紹介していました(グレイソン・ペリー著、ミヤギ フトシ訳)。本を読んでみたいと思ったのと、以前に交流のあったミヤギフトシさん(アーティスト)が翻訳をしているということで、紙版しかないのが残念でしたが、購入してみました。

さらに、布施さんの「美術批評トーク」の「現代アートの5億年」の回で紹介されていた、『現代アートはすごい デュシャンから最果タヒまで 』(布施英利著)のKindle版を買ってみました。こちらはすぐに読み始め。いつも思うのですが、やはりどんな種類の本も、Kindle版は必要じゃないでしょうか? インターネット時代のスピード感の中で、紙の新聞が過去のメディアになってしまったのと同様、本も同じかなと思うのです(特に洋書)。

『現代アートはすごい』はいま読んでいる最中ですが、『第1章「モダン」のアート』に、カンディンスキーの項目があって、そこに面白いことが書かれていました。「モダン」のアートというのは、「ポップ」のアートに対する言葉で、現代アートを二つの軸に分けたときの一方ということ。ただこれは時代区分としての「モダン」ではなく、芸術のスタイルとして言ってるのだそう。

布施さんによると、モダンとは様々な目に見えるものから引き算をして、最後に残ったシンプルなもの、それが作品としてのモダンだそうです(ポップの方は足し算)。そしてカンディンスキーという画家は、抽象絵画の創始者だと布施さんは言います。しかしカンディンスキーは若い頃、印象派の画家のような絵を描いていて、その一つがタイトル画像にあげた『Murnau, train & castle』(1909年、レンバッハハウス美術館)です。

布施さんはミュンヘンでカンディンスキーの絵を見たとき、誰の絵かわからないけれど才能のある画家だな、と思ったそうで、キャプションを見るまで、それがカンディンスキーとは思わなかったと書いています。何年も前の話ですが、わたしもレンバッハハウス美術館で、カンディンスキーの若い頃の作品コレクションを見ています。タイトル写真はそのときに撮ったもの。

カンディンスキーが抽象画を描くようになったきっかけは、あるとき、魅力的な絵が壁に立てかけてあって、いい絵だなと思った、が、実はそれは自分の絵で、だけど横向きか上下逆かになっていたため、自分の絵とは思わなかった、そのことから「何が描いてあるかわからない」絵にも存在価値はあるのでは、と気づいた、と布施さんは解説しています。絵は上下の軸がなくなると、何が描いてあるかわからなくなる、そうであっても絵画として成立するという発見が、カンディンスキーを抽象画に導いたということです。

布施さんの『現代アートはすごい』も、ペリーの『みんなの現代アート』も、いまの美術を楽しむためのガイドブックと言っていいと思います。ただ楽しむといっても、中身について解説するということ以上に、そもそも美術とはどういうもので、作家はいったい何をしているのかを紐解いている感じです。

先ほどジョン・ケージ(1912~1992年)の名前をあげましたが、有名な『4分33秒』という作品は、1952年にニューヨーク州の森にある納屋のようなコンサートホールで、ピアノによって初演されました。ホールは「裏手が森に向かって開放されていた」とウィキペディアにはあります。ピアニストはピアノの前に座っていましたが、1音も弾くことがありませんでした。楽譜には第1楽章:休み、第2楽章:休み、第3楽章:休みとあったからです。その日、外は雨でブリキの屋根に当たる雨音、風の音、会場内の聴衆のたてる音のみが聞こえていたそうです。

その日の演奏者、デイヴィッド・チューダーはこの初演を「最も強烈な聴取体験」と呼んだそうです。雨の音、風の音、聴衆の気配、それをじっと感じ、聴きながらピアノの前にすわっていた4分33秒。ピアニストにとってそれがどんな演奏体験だったか想像すると、ある種の感動が湧いてこないでしょうか。

音楽でこのような問いを発したのは、つまり「音楽とは何か」という疑問を作品にそのまま表した作曲家は、他にあまりいないように思います。どこまでが音楽で、どこまでが音楽ではないのか。という問いには深遠なものがあります。以前にわたしがジョン・ケージのインタビューを訳したとき、前書きとして次のような文章を書いています。

ジョン・ケージの音楽は実際に聴いてみると、「前衛」というより「自然」という言葉が思い浮かんだりします。たとえば『Inlets(入り江)』は水が泡をつくる音から成っています。これを美しいと思うこともできれば、面白いと感じることもできます。音楽とは呼べないという人はいるでしょうが、音によって想像力を呼び起こすものではあります。

art(人工)とnature(自然)は、概念として対立するものですが、その境界線上には興味深い事象がたくさんあり、単純に線引きできないところがあって、認識の上で見るべきものがありそうです。Aki Inomataさんのビーバーのかじった木がそうですし、布施さんの「電脳アカデミア」でも、「美の教室」と「自然の教室」がワンセットになっていました。

自然の中の「美」でわたしが一番身近に感じるのは、空と雲です。まず変化の幅が大きいですし(数秒・数分ごとに変化し、天気で変わり、朝・昼・夜で変わる)、キャンバスのサイズも大きくダイナミック。夕暮れどきの雲と空の見事なグラデーションは、アートにおける美となんら変わりないと感じます。抽象画なので現代アートでもあります。でも自然のつくったものなので、そこに「難しさ」は感じません。理解する必要がないからです。

ここにも現代アートを楽しむヒントがないでしょうか? 空のアートを理解する必要がないように、抽象絵画も、現代の彫刻作品やインスタレーションも、作家の意図を汲む必要はないのかもしれません。いや、汲んだほうがいいかもしれませんが、見たとたん即座に理解する必要はないのでは。それは後でも間に合いそう。

作品と出会ったとき、まずは自分の心と体で受けとめる、「世の中の不均衡を糾弾した作品だ」と思っていたら、「未知の土地を訪れたときの戸惑い」を表した作品だったとしても、全然かまわないように思うのです。当たってるか当たってないか、正しい認識かどうか、を調べるのは後でも間に合う、そう思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?