飯能市郷土(史)かるたについて Part 2

皆さん、こんばんは。飯能高校探究部 顧問のMr.Mです。以前、「飯能郷土史かるた」についての記事を書きました。

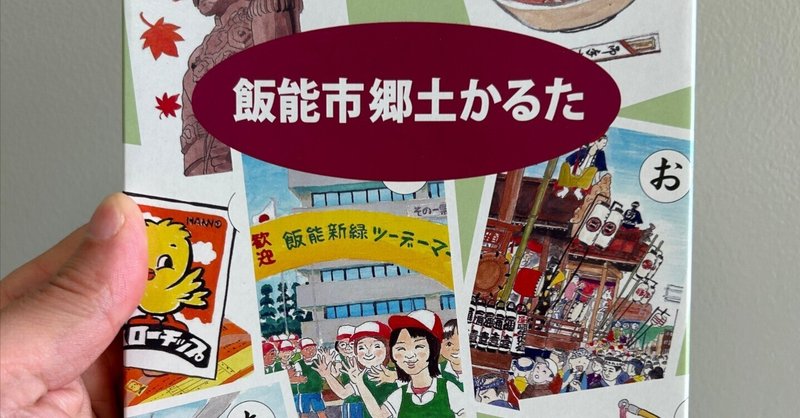

その後、気になっていた現代版の飯能郷土かるたを個人的に購入しました!

購入場所は飯能高校からもほど近い飯能商工会議所。価格は 2,000円 でした。

以前作られたものは「郷土史かるた」、現代版は「郷土かるた」と「史」がなくなっています。

この現代版の郷土かるたについてはまた別途記事にしたいと思います。

今回は、飯能郷土史かるたが作られた時代背景に興味が湧いたので調べてみました。

↓こちらに掲載されている「郷土はんのう」のバックナンバーに、「飯能郷土史かるた」うらばなし、と題された記事があります。

https://ghosts.xrea.jp/kyoudo_hannou/kyoudo_hannou_No.5.pdf

飯能郷土史かるたが発行された昭和58年頃は、ちょっとした地域にまつわる「かるたブーム」があった様子が伝わってきます。

実はこの郷土(史)かるたは、昨今の地域探究活動との親和性が高そうだな個人的に思っていました。

昭和50年代の郷土かるた

ちょっと検索してみると、群馬大学リポジトリに1994年に書かれた「郷土かるたの全国的動向」という論文がありました。

https://gunma-u.repo.nii.ac.jp/record/3940/files/areh044225.pdf

この中の 4 全国各地における郷土かるたの展開 という項では、郷土かるたの製作はおおよそ 以下の一期、二期、三期に分けられると述べられています(p.236)。

一期は、1945年(昭和20年)の敗戦以降の戦後復興期。

二期は、昭和50年代以降の”地方の時代”。

三期は、昭和末期から現在(1994)にいたる”生涯学習時代”。

今回、私が気になったのは二期にあたる昭和50年代となります。

学校教育の面では昭和52年度版学習指導要領において、地域の実態に即した学習が強調され、昭和57年には『小学校教育課程一般指導資料』として「地域の実態に即した教育課程」(文部省)が出された。また、昭和62年には文部省『小学校 郷土を愛する心を育てる指導』が出された。このような時代背景をふまえて作られたのが第二期の郷土かるたと言えよう。

想像していたとおり、やはり 地域 ✕ 教育 で郷土かるたが盛り上がった側面はあるようです。

もしかすると何かがきっかけとなり、探究活動の絡みで ニュー郷土かるた なるものが再流行することもあるかもしれません(ないか・・・)。

そうに考えると、昭和50年代の学習指導要領に基づいた地域・地方に関する教育活動の中には、現在の探究活動(特に地域に関するもの)の参考になる実践が埋もれていそう。

現在の教育現場で退職後に再任用で働いていらっしゃる先生方の中には、当時、そのような地域に関連した教育活動を実践された経験をお持ちの方もいるのかもしれませんね。

過去から学ぶことはたくさんあるはず。もっとじっくり昔の生徒会誌や記念誌を読んでみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?