- 運営しているクリエイター

記事一覧

「音楽を売る」ということの先にあるもの

(初出は2013年10月14日のブログ記事です)

■ダウンロード違法化は何だったのか僕は数年前から「“CDが売れない”みたいな話で眉をひそめて暗い顔したり誰かを悪者にして指さして騒いだりするのはもういいから、さっさと次のこと考えようよ」ということを言い続けてきたんだけど、今日の話もそんな内容。「そもそも“音楽を売る”って何だろう?ということを考えてみました」という話です。ちょっと長いよ。

まず

「リーガル・デザイン・シンキング」とは

「証拠開示制度、日本でも導入に意義」一橋大・相沢教授 (日本経済新聞2014年6月2日付記事)「企業活動はグローバル化しており、日本企業同士でも米国の裁判所を使う例が増えている。知財に限って言えば、日本で争っても原告勝訴率が低いうえに賠償額も低い。ディスカバリーのような制度もない」

「企業も本来は、自国の訴訟制度が使いやすければ自国で争う方が望ましいはずだ。翻訳コスト、人の移動、違う土俵で争うと

http://rhizomatiks.github.io/

ライゾマさんのロゴデータやグラフィックが、CCライセンスの【表示-非営利-継承 4.0 国際】で公開されています。しかも、【表示】に関する権利は放棄して、クレジットなしで使用可能(下の、「inspired_by_prfm」のように)。とても意欲的な試みで、今後の展開にも期待。これをベースに、次の展開も考えているような公開方法にも思えます。

ただ、ロゴデータが対象なのがやや意外。CCライセンスはあ

2014年ウェビー賞の「生涯功労賞」をLawrence Lessigが受賞

国際デジタル芸術科学アカデミー(IADAS)が主催し、インターネットで優れた活動を行った人に送られる「ウェブのアカデミー賞」ことウェビー賞の生涯功労賞(LIFETIME ACHIEVEMENT)を、ローレンス・レッシグが受賞しています。

THE WEBBY AWARDS 2014 / 18th Annual Webby Awardsより

レッシグは、僕も日本の団体に所属しているCreative

美術表現に関わる近時の国内規制事例10選 1994-2013

Arts and Lawのファウンダーの作田知樹による、美術表現とその規制に関する事例集「美術表現に関わる近時の国内規制事例10選 1994-2013」が公開されています。

近年、外部からの抗議や規制によって、アーティストや美術館などの展示機関が展示を中止することは少なくありませんが、そういう「表現」と「規制」の対立が表面化した近年の事件がまとめられています。渋谷駅の岡本太郎の壁画「明日の神話」

アーティストは自身の楽曲を「廃棄」できるのか

『泉谷しげる 春夏秋冬』(ブログ)「Re: セットリスト」

泉谷しげる 自作2曲の著作権放棄希望「嫌いな歌をイヤイヤ歌ってもな~」

幾分話題になっているようである、リンク先の記事について。以下、上記泉谷さんのブログの5月5日の記事から引用。

---

以前記事で触れた『自殺のすすめ』と『先天性欲情魔』と云う楽曲らしきをこのさい永久に“廃棄”することにしたした。

(中略)

モチロンこの2曲

「THE EMPTY SHOP」

カンヌ・ライオンズを受賞したブラジルのプロジェクト「THE EMPTY SHOP」。CCライセンス(CC BY-NC-SA )の下でプロジェクトが進められ、ウェブサイトではガイドラインとマテリアルを(かなり詳細に)まとめたプレゼンテーションキットが公開されており、フォントやロゴ、キービジュアル、店舗の設計図、3Dデータをウェブサイトからダウンロードできる。

Floor plan of the p

2014年4月25日 NOON裁判判決@大阪地裁

弁護団に(末席ですが)参加しているNOON裁判の判決が、明後日2014年4月25日(金)午前10時から、大阪地方裁判所で行われます。摘発があった2012年4月4日から丸2年が経ち、風営法改正の動きも進む中で、この国のクラブカルチャーの未来を占う重要な判決です。

「10+1」でも書きましたが、都市に集う人々の生活やカルチャーに大きく影響を与える法制度は、建築物や空間と同様に、都市のデザインの一部に

「デジタル文化財の公開ルール」

デジタル・ヒューマニティーズをテーマにした月刊誌『DHjp』(勉誠出版)最新号に、弊所の福井との共著「デジタル文化財の公開ルール」が掲載されているので、ご報告を。電子版はこちらで先行販売中、冊子版は近日刊行予定です。

記事では、国会図書館「近代デジタルライブラリー」での『大正新脩大蔵経』のインターネット提供が、大蔵出版や日本出版社協議会などの申入れで一時停止された一件を嚆矢に、アーカイヴィングと

「Bustin'」

Shingo02によるショートムービー、踊る警察官とダンスフロア。

サポートするとデジタルデータ&Tシャツを貰えるファンディングも行っている。

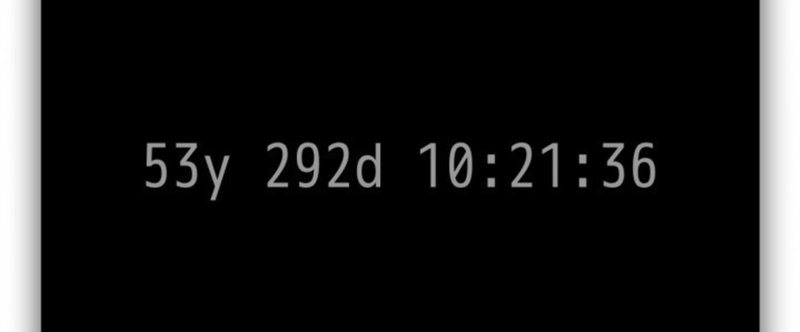

Evan Roth「http://christopher-george-latore-wallace.com」

Evan Rothの作品。1997年3月9日に没したノトーリアス B.I.G.ことChristopher George Latore Wallaceの作品の著作権が切れるまでをカウントダウンするウェブサイト。カウント0になる2068年1月1日には、PD(パブリック・ドメイン)入りした曲がこのページで初めて流されることになる。

著作権保護期間を70年で計算しているのは、アメリカ著作権法に基づく

「外国作品の著作隣接権の保護期間―ザ・ビートルズのレコード『ラヴ・ミー・ドゥ』は切れているのか?」

※この記事は、CC BYのライセンスで公開されています。

但し、記事内の映像・画像は含みません。

The Beatles / Love Me Do

1. はじめにインターネットが日常に存在し、音楽や映像、書籍をデジタル環境で入手し鑑賞するのが普通になった今日、著作物という情報のコピー&ペーストを司る権利「著作権」は随分身近な言葉になりました。しかし、著作権法が定めるもう一方の重要な権利「著