わたしも思いました…これは呉春の傑作です。《山水図屏風》@東京国立博物館

東京国立博物館(トーハク)の近世以降に描かれた、屏風絵のラインナップが一新されました。

「良いなぁ」って感じる絵は、その日その時の気分によって異なることがありますよね。呉春……そんなに好きだったかなぁと思うほど、今朝見た時には、すごく良い絵のように感じました。

■呉春の傑作《山水図屏風》

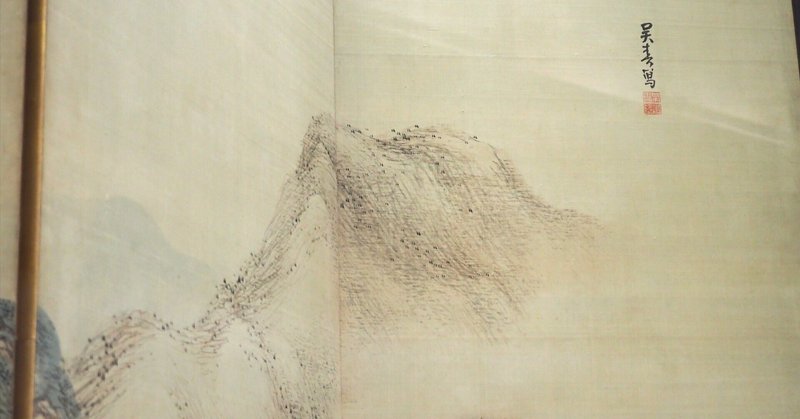

呉春筆|江戸時代・18世紀|本墨画淡彩

2年ぶりに見る呉春の《山水図屏風》は、以前よりも描かれた世界の中に、飲み込まれるように感じました……というと言い過ぎかもなとも思うのですが、ほかに良い言い方が思いつきません。(↓2年前のnote)

ただ「傑作」と書いたのは、美術を知らないわたしが確信を得たから言ったわけではなく、解説パネルに「蕪村に学んだ呉春の充実期(池田時代)の傑作です」と書いてあるんです。だから間違いなく傑作です。どのあたりが傑作なのかは、おそらく写真で見ても分からないのでしょうが、いちおうnoteしておきたいと思います。

「吴春写」と記されていますね。「吴」という漢字が「呉」と同じだということを初めて知りました。

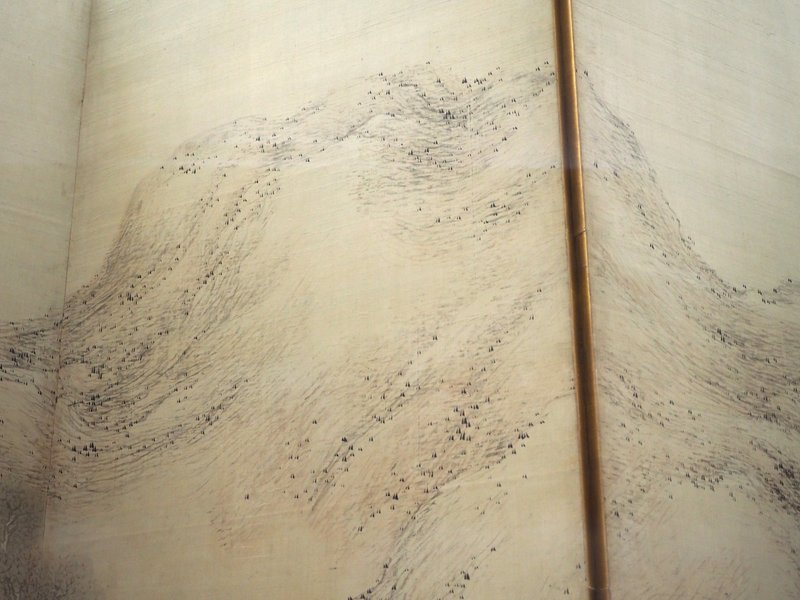

こういう描き方って、あまり見かけないように思うのですが、どうなんでしょう。パット見は、水墨画というか中国風の絵のようにも思えますが、近づいて見ていくとスケッチのような描線が見られます。ここからは、思いついたことをテキトーに書きますが、このスケッチみたいな筆線が、西洋画のような感じがします。

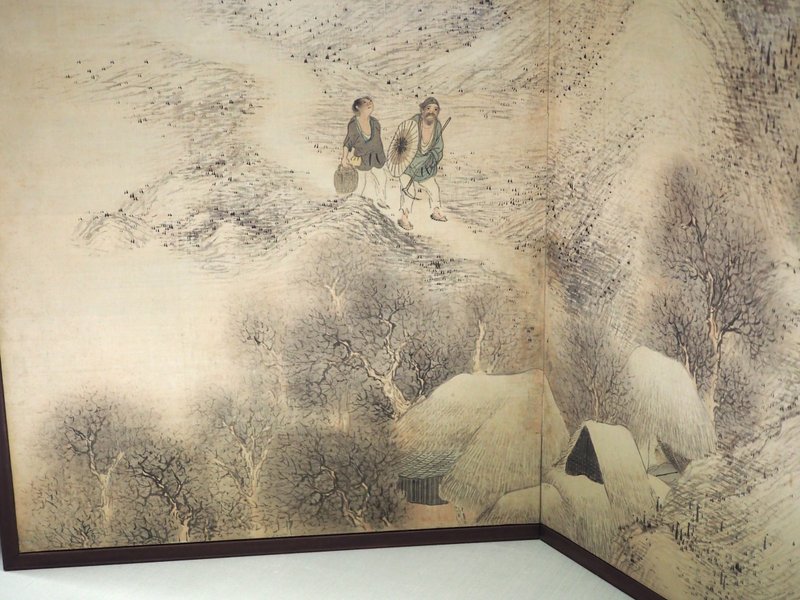

雄大な自然が描かれた右隻の、左下にぽつんと描かれた2人の旅人が印象的です。

右隻から、そのまま左隻に視線をスライドさせていくと、まず目に付くのが驢馬に乗った文人の姿です。右隻では、山奥から山里の家に向かっている人が描かれていたのとは対象的に、これから山奥の道を進む人が描かれています。

右隻では、「吴春写」と記されていましたが、左隻には「呉」に近い漢字が使われているのはなぜなんでしょうね。描いた時期なのか季節なのかが異なっていたのでしょうか。

前述したスケッチのような描き方により、山の柔らかい稜線がよく表現されているように思えます。独特だなぁと思ったのですが、単にわたしが知らないだけで、一般的な描き方……という可能性の方が高いですよね。

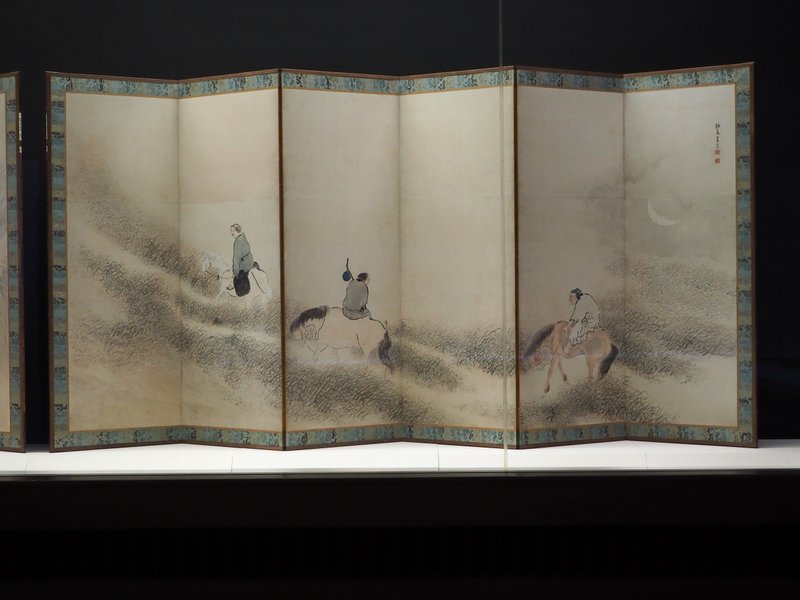

■師匠の与謝蕪村も展示

呉春の師匠である与謝蕪村の作品も、部屋は異なりますが展示されていました。こちらは重要文化財に指定されている《山野行楽図屏風》です。「与謝蕪村は、中国文化が好きだったんだろうなぁ」というのが伝わってくる作品……なのですが、与謝蕪村って、松尾芭蕉をマニアックとも言えるほどに敬愛していたんですよね。奥の細道など、芭蕉が歩いた道を、自身も僧の姿をして辿ったとも言われています。←たしか、その時に描いたスケッチみたいなのが、近年発見されて……残念ながら京都の国立博物館に所蔵されてしまいました。

与謝蕪村筆| 江戸時代・18世紀|紙本淡彩

■関連性が高いのか? 谷文晁の《公余探勝図巻》も同時展示

現在、トーハクの2階には、前述した与謝蕪村や呉春のほかにも、池大雅の書と画が展示されています。まぁこのあたりの人たちは、江戸中期の京都画壇で中心的な役割を担った方々なので、まとめて展示されていても違和感がありません。

ただ、なんで谷文晁の《公余探勝図巻》が同時に展示されているのかが分からないんですよね。もちろん、あまり脈絡なく展示している可能性も否定できませんが、トーハクって、展示ラインナップに何かが隠されていたりする……ような気がするんですよね。

この《公余探勝図巻》について、解説パネルには「西洋画学習による遠近法や陰影法に基づいた広やかで量感のある空間が描かれています。」と記されています。これだけでは、呉春と谷文晁との関連性は感じられません。ちなみに、2人が、どんな時代に生きたのかは下図のとおりです。呉春が前述の《山水図屏風》を描いたのは、通称「(大坂)池田時代」と言われているので、下図のピンク点のあたりです。ざっくりと、谷文晁が20歳前後のことですね。ただし、呉春は大坂や京都で活躍していた絵師であり、谷文晁は、基本は江戸にいたと思われます。呉春の噂や絵は、江戸にまで届いていたんでしょうか。

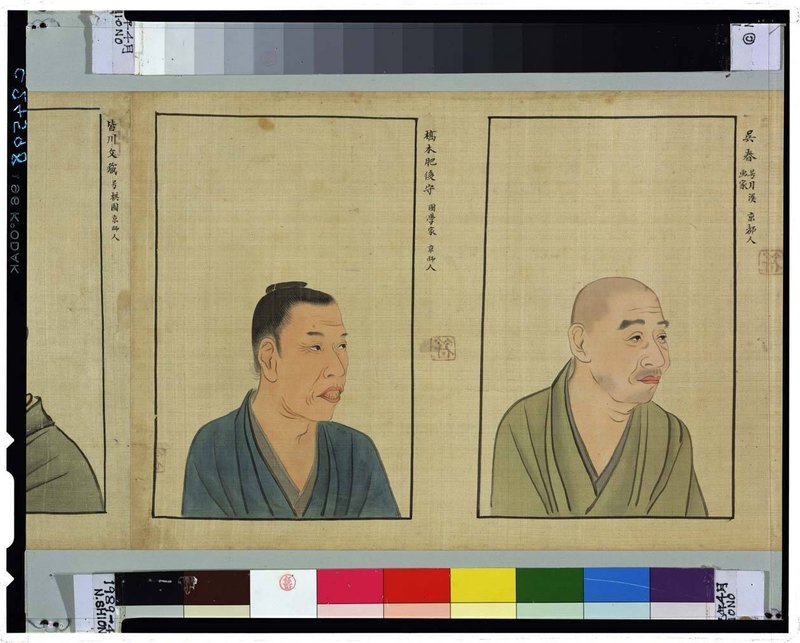

調べれば分かるかもしれないのですが、トーハクには、“伝”谷文晁の『近世名家肖像』が伝わっています。この中には呉春の肖像も描かれているんですね。

これをもって谷文晁と呉春の関係性が深かったなどとは言えません(だいたい、“伝”谷文晁筆ですし)。ただ、調べてみると……「寛政八年(1796)5月28日、谷文晁は藩主定信の命を受け、畿内の諸社寺什宝の調査に出かけた」と、磯崎康彦さんという方が『人間発達文化学類論集』の第25号に寄稿した、「寛政年間の谷文晁」という記事に記されていました。

さらに同記事は続きます。谷文晁は、同年の6月24日には京都の高山寺へ行って《鳥獣戯画》なども見て、その数日後の同月27日には「(円山応挙の息子)円山主水、岐阜八郎兵衛、沢五竜らと知恩院へ赴く」とあり、「その後『呉月渓』こと松村呉春が加わり、大仏の妙法院宮什宝を見学。さらに相国寺に向かった」としています。(円山主水は、円山応挙の息子)

2人は知り合いだったんですね……。

右が呉春

左が谷文晁……ってことは、伝承が正しければ自画像ということになりますね

まぁこれ以上の2人の関係性は調べていません。まだ何か関連付けるものがあるかもしれませんが、今後、気づいたら追記していきたいと思います。

ということで、今回はここまで……。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?