これって言い訳の日記? 東京国立博物館にある、広島の重文『尊海渡海日記屏風』を見てきました

前回あたりにも書きましたが、週末に東京国立博物館へ行ったら……ここ数年では最大の人混みで……ちょっと人混みにクラクラしながら、人気のない展示品を中心に見て回りました。

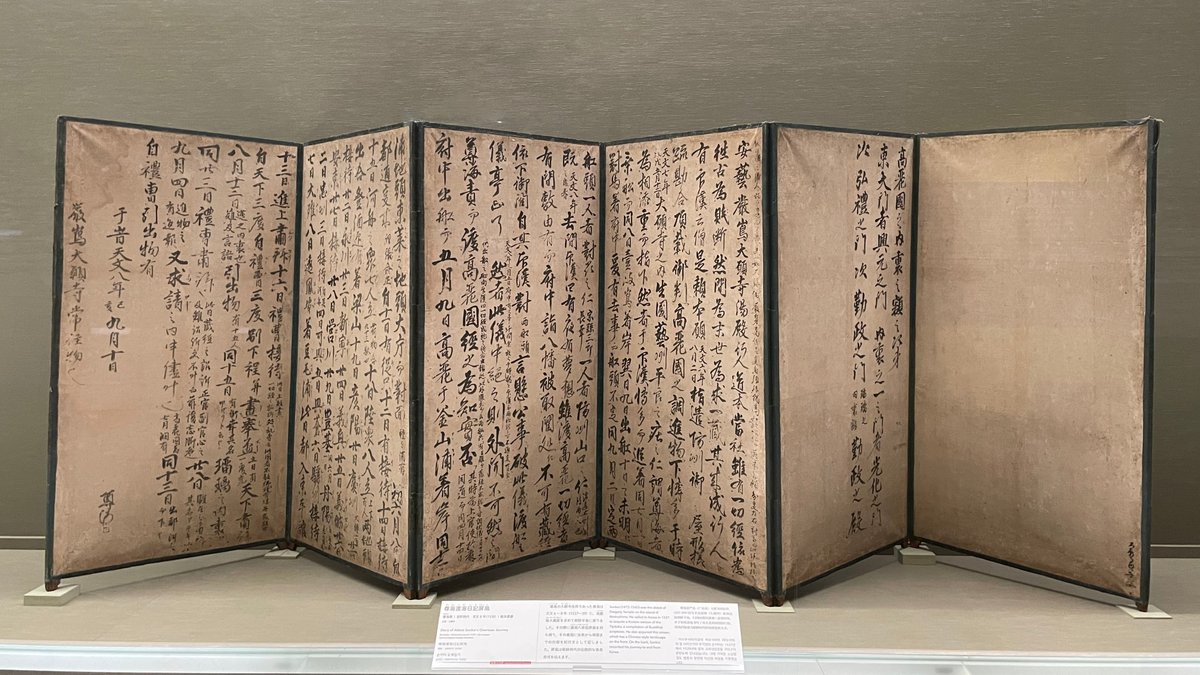

そして普段は観ることもない、何が書かれているか分からないボロボロでモジモジした屏風の前に立ったのも、そのせいだったと思います。

「なんだろう」なんて、さして興味もなく解説パネルを読んでみると……『尊海渡海日記屏風』とのこと。わたしは旅行記が大好きなんですよ。だから「へぇ…朝鮮まで行った時の話が書いてあるのかぁ」と、一気に興味を懐きました。

これがその屏風です。トーハクでは珍しく、少しボロボロな感じですし、記された筆跡も、切羽詰まっているようでもあり、メモ書きのように急いで書かれたような雰囲気でもあります。はたして、なにが記されているのでしょうか。

■一切経(大蔵経)を求めて李氏朝鮮へ渡るが……

屏風は尊海さんが、一切経を求めて朝鮮へ渡った時のことを紀行文として記したものだそうです。もともと尊海さんというのは、広島・厳島の大願寺の住持だと解説パネルに書いてあるので、まぁ住職さん、責任者だったのでしょう。この大願寺については、下記のHPで概要が読めますが、どうやら(神仏習合だった)明治までは厳島神社の修理造営を担当したお寺だそうです。

まぁ厳島内で有力なお寺なのは間違いなく、そんなお寺の住持だったのが尊海さん。その尊海さんが、「わたしは高麗(朝鮮)で書かれた、一切経(大蔵経)が、どうしても見たいし書き写してきたいのです」と、当時の広島あたりの領主だった大内義隆にお願いしました。

この大内家というのが、とても芸術や学問に造詣の深い家だったんですよ。だから「尊海さん、それでは次の船に乗って行ってきてください」ということになって、尊海さんは天文6年(1537年)に朝鮮半島へ向かいました。

尊海さんは、2年後の天文8年(1539年)に帰国します。もちろん高麗版の一切経も持って帰って来たのでしょうが、そのほかに『瀟湘八景図屏風』もありました(←実は、一切経は持ち帰っていませんでした……というのは後述します)。

そして、その『瀟湘八景図屏風』の裏面に、尊海さんは、広島から出発したときから帰国するまでの行程を記したんです。

■広島〜李氏朝鮮〜広島の全行程

屏風の裏面……日記の初めには「高麗国の内裏の額の次第」と書かれていて、東大門や光化門、勤政門などに架かった額のことが書かれています……って、どうしてこれを記したんでしょう。

その次からが、いよいよ自己紹介&旅の日記です。

◇超訳◇

わたしが住持をしている安芸国の厳島・大願寺には一切経があるのですが、とてもボロボロになってしまいました。それで、後輩たちのためにも、この一蔵(一切経)が欲しいと思いました。

それで御屋形様(大内義隆)から書簡と勘合(渡海証明書)、それに御判(通信符)をいただいて、まずは博多へ向かいました。それが天文七年の五月十二日のことです。

(ここで書いている人が本当に尊海さんなのか、素人のわたしは疑わしくなるのですが……日記には次のように記されています)

大願寺の中にいる、安芸国の平良出身の尊海という者を従者にして、差し遣わせました。すると印漢(という案内人のような人)のいる博多で追いついて、同年七月一日に出港しました。七月八日には壱岐島に着岸(←遅くない?)、翌日九日に出港し、十日の未明に対馬の府中に着きました。

(この対馬で船を変えるのが慣わしだったとNHK『ブラタモリ』でやっていましたが、尊海さんが渡海した頃もまだそうだったようですね)対馬の府中に着いたものの船頭が決まらず、九月二日にやっと船頭が決まりました(←遅ッ! 1か月以上を対馬で船頭探しをしていたことになります)。その船頭の一人は対馬国の人で、宗孫三郎長幸で、一人は防州(周防)の渡辺右衛門尉。

(船頭が決まってからも、なにやらゴタゴタがあったようで……結局)対馬の府中を出港したのは(どうやら翌年)天文八年の四月十四日。五月九日に高麗の釜山浦に着岸した(←晴れていれば対馬から見える釜山までの旅で、3週間も海の上で放浪していたとは考えづらいのですが……)。そして五月十二日に、釜山と東莱の地方長官と対面して、お酒を交わしました。

(以降の記述は日付と場所のみが中心)

梁山→(十九日)彦陽→(二十日)慶州(ここで奉徳寺の、現在韓国の国宝に指定されている大きな鐘を見る)→(二十一日)接待→(二十二日)永川→(二十三日)新寧→(二十四日)義興→(二十五日)義城→(二十六日)安東→(二十七日)接待→(二十八日)営川→(二十九日)豊基→(閏六月一日)丹陽→(……と日付と地名が続いていくのですが、力尽きたので、中略します)→(六月八日)豆毛浦に着き、そのまま都の東平館という、日本人向けの倭館に入りました。(なお、ここまでの地名のふりがなについては、日記に記してあったハングルを日本語読みしたものです)

そして十六日には礼曹さん(という人)の接待を受ける。この時に、お館様の大内義隆からの書簡を見せて、一切経についてお願い申し上げました……なのですが……礼曹さんが言うには「この国は仏を敬わないのです。それで寺塔を焼いてしまうので、蔵経(一切経)もないんですよ」とのこと。

その後は、国王から三度、礼曹さんからも三度、お土産をもらったり接待を受けたりしました。国王にお会いしたのは、蓮の内裏(景福宮の慶会楼で、とても美しい場所でした)にて、八月十三日のこと。十五人に引き出物がありました。また十五日には、景福宮勤政殿の、瑠璃の内裏と呼ばれる部屋でした。

二十三日には、一切経(大蔵経)について、改めて正官と副官へ、熱心にお願いしたのですが、その件については叶わないことがはっきりしました。そして二十八日に(諦めて)国王にお別れを言いに拝謁。九月四日に、先日渡した進物に対する返礼があり、十三日に河舟で都を出ました。礼曹さんからも引き出物がありました。

時に天文八年九月十日

◇以上、ざっくり日本語訳◇

なお、下記の資料にあった読み下し文を参考にしました。

辻星児著『「尊海渡海日記」に記された朝鮮語について』

■『瀟湘八景図屏風』はどうなった?

『尊海渡海日記』を読むと、尊海さん一行は対馬の府中で数カ月を過ごしています。その間にゴタゴタしているのですが、どうやら「朝鮮へ渡っても、目的である一切経(大蔵経)を見られない」ということが分かって、バタバタしていたようです。

実際に、尊海さんが朝鮮へ渡海した1538年頃というのは、朝鮮半島は李朝の時代です。前項で李朝の礼曹さんが「この国は仏を敬わないのです。それで寺塔を焼いてしまうので、蔵経(一切経)もないんですよ」と言ったと記しました。書きながら「まさか、そんなことないだろう?」なんて思いましたが、そんなことがあったんですよね。

李朝では、仏教から儒教の国となって、日本の明治期の廃仏毀釈も真っ青になるほど(明治の廃仏毀釈もかなり酷かったようですが)ものすごい勢いで、寺院が廃止され、宗派を統合させられて……なんてことが起こったようです。概要は下記サイトに譲りますが、本当に「お経なんて朝鮮にはないよ」というのが対馬の人なら常識となっていたのでしょう。

対馬に来てみて、「どうやら渡海しても一切経は手に入らない」というのが分かってきたけれど、いまさら渡海を中止するわけにもいかない。それで「朝鮮には本当に一切経がないのか? を確認するために行ってみよう!」ということで、かなりの費用と期間を掛けて李氏朝鮮へ行くわけですが、結局は国王に拝謁しても、その願いは叶えられなかったとのこと。

代わりと言ってはなんですが、この日記を書いた『瀟湘八景図屏風』を手に入れたのか、もしくは国王なのか礼曹さんなどにもらったようです。

で……その『瀟湘八景図』ですが、トーハクに展示されていた『尊海渡海日記屏風』の裏面を確かめてみたのですが、描かれている様子がないんですよね。

この『瀟湘八景図』の方は、おそらく剥がされて、別途に保管されているのでしょうが……その行方はトーハクの解説パネルには記されておらず、ネットで調べても分かりませんでした。

元の持ち主……尊海さんが居た厳島の大願寺のホームページを見ると、『尊海渡海日記屏風』の複製の隣に『瀟湘八景図屏風』らしき屏風があるのですが……扱いからして、それも複製だろうと思われます。

いったい本物はどこに保管されているんでしょうか?

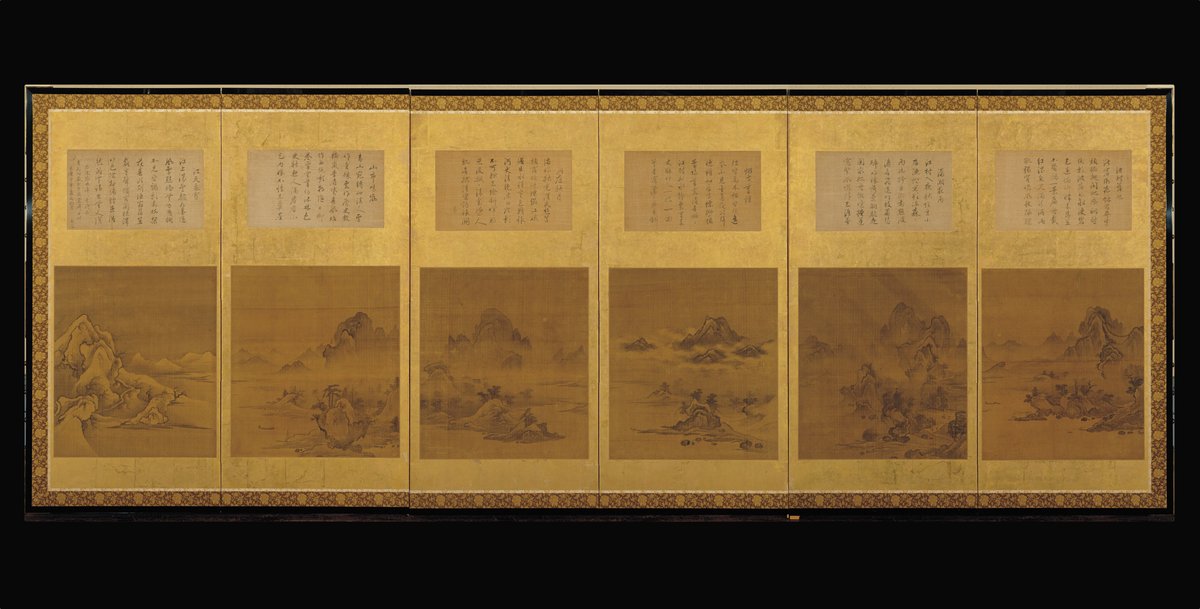

ちなみに『瀟湘八景図』というのは、中国を中心とする中華圏ではよく見かける画題です。例えば、トーハクで『瀟湘八景』と検索すれば、朝鮮で描かれたものから長谷川等伯、狩野山雪、住吉如慶、狩野尚信、橋本雅邦、横山大観が描いたものまで、様々出てきます。

その中で……朝鮮で描かれたというのが、もしかすると……とも思ったのですが、賛(画に付記されている言葉)が記されたのが1584年です。尊海さんが朝鮮へ渡ったのが1535年あたりなので、約50年後ということ。そこから考えると、これは違うようですね。

ちなみに上が、その『瀟湘八景図』です。描かれたのは15世紀だろうくらいにしか分かりませんが、絵の上の文章は、金玄成により1584年に書かれたとハッキリしています。また金玄成さんは、韓国ではそこそこ有名な方のようです。

ちなみに気になったので長谷川等伯の『瀟湘八景図屏風』も、トーハクの画像検索で見てみました。下がそれです。

う〜ん……それにしても、『尊海渡海日記屏風』の表面の『瀟湘八景図』が見つけられず、モヤモヤしますね……。トーハクも、解説パネルに『瀟湘八景図』の存在を匂わせているのですから、それがどこに在るのか無いのか、記してくれればいいのに……まぁ文字数の制限があって、書けなかったのかもしれませんが……モヤモヤ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?