気になる絵……ある明治の装幀家・漫画家の話 @トーハク

いま現在は展示されているか分かりませんが、3カ月前くらいに、東京国立博物館(トーハク)の近代美術の部屋に『晩春』という作品が展示されていました。見るのは少なくとも2回目。前回も目が停まって、記録として何枚かの写真を撮ったのですが、noteすることもなく、iPhoneなのかカメラのSDメモリーカードの奥深くへと消えてしまいました。

今回、iPhoneのメモリーが逼迫し始めたこともあり、主にトーハクで撮った写真の整理を試みていたら、『晩春』の写真が出てきました。今回は忘れずにnoteしておくことにしました。

長原孝太郎筆|大正4年(1915)|カンバス・油彩

作者は、1864年3月23日に美濃国不破郡岩手村で生まれた長原孝太郎さん。父の時代までの長原家は、岐阜の旗本交代寄合・竹中家の家来でした。その父・長原武さんは「山鹿素水に師事して軍学を修め」たそうで、その関連からなのか長州の吉田松陰とも親しかったようで、トーハクには遺品として吉田松陰から長原武さん宛の書状が、長原玄さんにより寄贈されています。

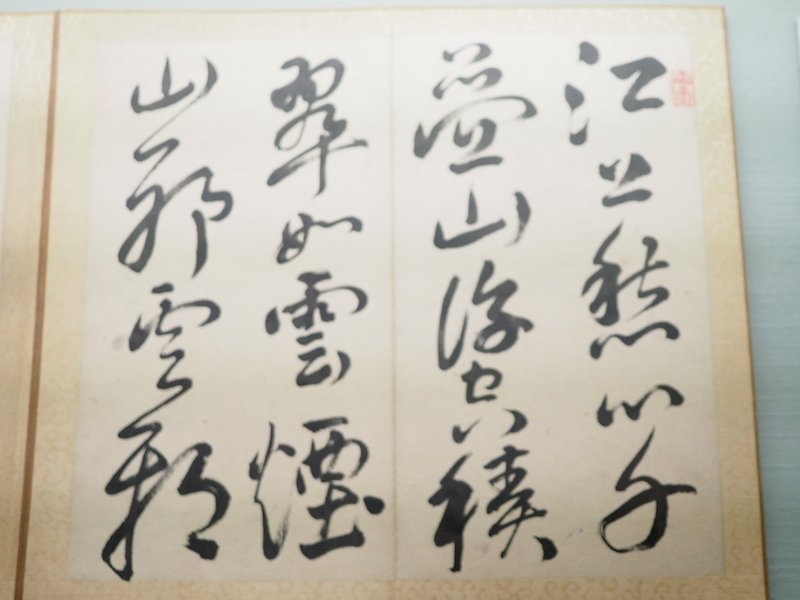

「吉田松陰が親交のあった大垣藩士長原武に宛てた書状と詩文です。巻頭に木戸孝允(松菊)が題辞を寄せています。 跋文によれば、長原の死後同郷の神田孝平(1830~98)が遺品の中から見出したものです」解説文より

また父の長原武さんは「本草学にも興味を持ち植物標本写生帳を描いた人物」とWikipediaに記されています。

では長原孝太郎さんが画家になったのは、その父の影響か……と言えば、長原孝太郎さんが5歳の時に父をなくしたそうです。その後は叔父に引き取られたのか、叔父から漢学と画学を学び、その後は、母の実家である(元?)大垣藩士の宮田家へ移っています。

大垣第三小学校を卒業した後に、亡父の親友だった、兵庫県令(県知事)の神田孝平さんに引き取られます。そして東京へ転居し、東京・神田の共立学校……現在の開成中学・高校に入学。東京大学予備門へ進むも、母の容態が悪くなり大垣へ帰郷。明治16年(1883年)に再度上京して神田孝平の斡旋により小山正太郎の画塾・不同舎で西洋画を学び始めたそうです。この神田孝平さんという方が、そうとう優しい方だったのでしょうね……同時期、神田孝平さんの養嗣子からは英語を学んだそうです。

画を学び始めたこの頃、洋画家の原田直次郎、安藤仲太郎、五百城文哉などとの交友が始まります。同時にフランスの漫画家であるジョルジュ・ビゴーとの親交も深め、多くの影響を受けることになります。

仕事としては、明治18年(1885年)……22歳頃に坪内逍遥の小説「当世書生気質」の挿絵を描いています。

国立国会図書館月報で、同館の西尾初紀さんは「洋風表現を挿絵に導入した試みとして、坪内逍遥が『小説神髄』と並行して明治十八~十九 (一八八五~一八八六) 年に執筆した小説『当世書生気質』に、洋画家・長原止水が寄せたものが挙げられます」と記しています。ただし、この新しい試みは失敗に終わったようで、坪内逍遥は「新らし過ぎて、どうも世間受けがしなかつた。あの頃は矢張り浮世絵流の挿絵でないと新聞でも喜ばれなかつたやうな有様で、残念であつたけれども二枚だけで中止」させられたと、語っていたそうです(坪内逍遥「附録 6 作者餘談」『明治文学名著全集 第 1 巻』pp. 附録 36-40 1926)。

スキャンがだいぶ粗いため、実際とは印象がかなり異なります

国立国会図書館デジタルコレクションより

この頃から文士と言われる人たちとの交流が盛んになっていきます。与謝野鉄幹、伊良子清白、森鴎外、島崎藤村などと知己を得て、その本の装幀なども手掛けたそうです。

この頃のことなのかは分かりませんが、特に森鴎外とは隣人としてプライベートでも交流していました。森鴎外は、その小説『田楽豆腐』で植物愛好家仲間として「動坂にゐる長原と云ふ友達」から贈られた露草を、庭に植えたと記しています。また森鴎外没後には「(鴎外の)次女・香奴と三男・類が長原に絵画を学」んでいたそうなので、家族ぐるみの交流をしていたのでしょう。

長原孝太郎さんが、動坂のどこに住んでいたのかは分かりませんが、地図を見ると近所だったことが分かります。わたしは一時期、このあたりに仕事の用事で来ることが多かったのですが、森鴎外宅から長原孝太郎さんが住んでいた動坂へ行く途中には、長原孝太郎さんが親しくしていたという、高村光太郎の弟、高村豊周さんの家(高村光雲・豊周遺宅)もありますね。その道を地図で見ると、太い線で記されていますが、実際には普通乗用車が一台ぎりぎり通るくらいの、知らずに車で入ると立ち往生するほど細い細い道です。

ところで、前述の「動坂にゐる長原と云ふ友達」の話や、森鴎外の子どもたちが長原孝太郎さんに洋画を習っていた話は、森鴎外記念館の特別展『近所のアトリエ 動坂の画家・長原孝太郎と鴎外』のチラシで知りました。

同展の会期は2024年……今年じゃないですか!……1月19日〜4月7日。改めて長原孝太郎《晩春》を、わたしがいつ見たのか確認すると、3月30日とあります(展示期間は3月5日~5月26日でした)。森鴎外記念館の特別展の会期に展示されていたのはたまたまだったのかもしれませんが……まぁ合わせて展示したんでしょうね

Wikipediaで経歴を読んでいて面白いなと思ったのは「明治21年(1888年)に九鬼隆一、アーネスト・フェノロサ、岡倉天心らの大和紀伊地方における宝物取調べに随伴したが、孝太郎と天心は折が合わず、天心から東京美術学校に招聘された際にも孝太郎は断りを入れている」ということ。そのほか、「帝国大学理科大学雇となり動物標本の写生」していたり、「貝塚や土器などの写生」もしていたそうです。

さらに「明治26年から明治28年(1895年)にかけて漫画雑誌『とばゑ』を執筆刊行し、社会風刺画やユーモラスな庶民風俗を描写」。「『めざまし草』、『明星』、『二六新報』にも漫画を寄稿し、また漫画による美術批評を試みた」そうです。

そして「明治28年7月には黒田清輝の下で洋画を学び、翌明治29年(1896年)には清輝、久米桂一郎、藤島武二らと共に白馬会の結成に参加」とあります。一般的に、長原孝太郎さんは黒田清輝門下と記されていることが多いのですが、黒田清輝に学んだのは32歳前後になってから……すでに色んな方から洋画を含む絵画を学んだ後だったんですね。

さらに明治31年(1898年)10月……35歳……の時に、美術学校騒動で岡倉天心が東京美術学校校長を辞任した後、「清輝の推薦により東京美術学校助教授」になったそうです。ということで、長原孝太郎さんは、岡倉天心などとは反りが合わず、思いっきり黒田清輝の派閥に属していたことになります。

ちなみに前述した森鴎外の小説『田楽豆腐』には、黒田という人物も、植物愛好家として登場しますし、小石川植物園へ花を見に行くシーンも描写されてうます。となると気になるのは、当時植物園に居ただろう牧野富太郎さんのこと。残念ながら同小説には出てきませんが、森鴎外と牧野富太郎さんは、かなり親交があったことは、2017年に森鴎外記念館で開催された特別展「鴎外の〈庭〉に咲く草花―牧野富太郎の植物図とともに」で知ることができます。となると、牧野富太郎さん、森鴎外、それに今回の長原孝太郎さんも知り合いだったかもしれませんね。

話を戻すと、長原孝太郎さんは黒田派に入ってから後には、文展や帝展に入選を重ねていきます。トーハク所蔵の《晩春》も、第9回の文展で2等賞を受賞した作品なのだそうです。

長原孝太郎筆|大正4年(1915)|カンバス・油彩

大正5年(1916年)には東京美術学校の教授に就任。大正8年(1919年)には、前述した高村豊周などと装飾美術家協会を結成。昭和5年12月1日、東京市本郷区の自宅でなくなりました(66歳歿)。

わたしは《晩春》しか長原孝太郎さんの作品を見たことがないのですが、今作を見た時には洋画とは思えませんでした。カンバスに油彩で描いてあるそうですが、まるで屏風のように表装されているからかもしれません。でも、描き方も日本画っぽい気がして……黒田清輝さんに学んだ様子を感じ取ることはできないような気がします。

長原孝太郎さんの作品は、残念ながら各美術館に秘蔵されてしまっているため、ネットで見られるものは多くありません。

国立国会図書館のデジタルアーカイブで見られた、2作品のみ、下記に載せておきます。もっともっと良い絵があると思うんですけどね……。

明治美術研究所 編『物故名家油絵回顧展画集 : 明治・大正・昭和』,明治美術研究所,昭15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1075010

時事新報社 編『東西大家小品集 : 時事新報一万五千号記念』,時事新報社,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1182284 (参照 2024-06-21)

長原孝太郎さんとは全く関係ないのですが、先日、近所のカフェで仕事をしていたら、隣に座った高齢の女性3人がお墓について、憤るような雰囲気で話しているのが聞こえてきました。ここにメモしておきます。

「東京の寺はがめついんだよ。黙っていたら、いくらでも取っていく」

「墓仕舞いしようと思ったら、過去帳を持ってきて、ご先祖さん1人につき10万円が必要だって言われたよ。お墓に10人入っていたら100万円だよ。そんなに払えないよぉ」

とのこと。近所の寺ということで寛永寺のお墓についても話題に上っていましたが、イヤホンで音楽を聴くことにしました。いつの時代も変わりませんが、世知辛いもんですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?