映画日記 ヴィム・ベンダース監督 『パーフェクト・デイズ』役所広司の顔

アパートの造りが気になってしまった……

主人公の起床のシーンから映画は始まった、ような気がする。既に、はっきりとは憶えていないが、そんな感じだったと思うので、そんな曖昧な記憶をもとに、この文章を書いてゆく。早朝というより、明け方だ。近所に神社かお寺があって、その脇の道路を老婆が箒ではいている。その音が窓から聞こえて来て、その音で目覚めたようだ。耳のアップがあった。聞こえるのか?

畳の部屋だ。正面と左に二面、窓がある。カーテンはないように見えた。あっても使われていなかった。主人公はパジャマを着ていない。Tシャツと、多分、トランクスの下着だ。夏なのかもしれないが、季節はわからない。

布団は敷き布団と上掛けと枕だけだ。シーツも枕カバーもない。質素な感じだ。布団は古くも汚くもない。破れもほつれも、汚れもない。

主人公の男は上半身を起こして、まだ敷き布団に座っている段階で、少し薄めの羽布団のような掛け布団をたたみ出す。四つに折って脇に置き、それから起きあがって、敷き布団を三つにたたみ、部屋の左奥に置き、その上に掛け布団と枕を重ねる。

主人公の男の動作は、几帳面な性格を表している気もするが、刑務所経験者の人のようにも見える。過去のある男なのだ。

階段を下りて台所の流しで歯を磨く。鏡を見ながら、小さな鋏で髭を切る。髭は口ひげだ。顎と頬は、電気剃刀を当てる。充電式ではなくコードがつながっているタイプだ。洗面所は無いのか、あっても使っていないのだ。

階段を上がって、今度は壁に吊された青いつなぎを着て、首に白いタオルを巻く。身支度を整えた男はまた階段を下りて、台所の横の玄関に向かう。表に向かって左側に靴箱があり、その上に、財布、鍵、腕時計、小銭の入った小皿などがある。それらを男は順番にポケットにいれていく。が、なぜか腕時計はしない。

ドアを開けて、表に出て、空を見上げる。空を見て喜んでいるような顔をする。

アパートの横に、車が2台は余裕で置けるくらいの空地がある。その空地の奥に自動販売機がある。そこから缶コーヒーを一本買う。使うのは、下駄箱の小皿から持って来た小銭だ。

自動販売機は、道路の近くではなく、空き地の奥にある。男は販売機の前に駐車してある車に乗り込む。後部座席を取っ払って棚を作り、仕事の用具などを積んでいる仕事仕様のミニバンだ。

男は、運転席に座って缶コーヒーを飲む。それが朝食のようだった。

男の住むアパートはモルタル2階建ての、古い建物だ。一見すると1階 に3世帯、2階に3世帯あるように見えるが、男の住む部屋に2階があることからわかるように、変則的な造りだ。

男の住む部屋の玄関の横に、外階段がある。アパートの二階居住者用の階段だ。階段の上は、外付けの通路になっている。建物は、道路より一間ほど下がって建っているが、階段は建物を越えて、道路の際まで伸びているようだ。そうではないと、男の部屋の玄関ドアの前を階段が斜めにふさぐことになる。私の記憶か曖昧で、建物の造りがよくわからない。

多分、階段が建物の先まで伸びていることで、階段の上の通路が、主人公の部屋の玄関の真上よりも手前で始まっていて、主人公の玄関が階段と重なることを免れているはずだ。そして、主人公の二階の部屋の窓の下は、2階の通路ではなく、半分は斜めに登ってくる階段になっていなければならない。

こういう造りの建物は、あまり見たことがない。2階があるということは、男はこのアパートの大家さんだろうか。でも、大家さんの家は、大抵、道路側ではなく、奥側にあるものだよな、などと思う。

出だしからアパートの造り、間取りが気になって、躓いてしまった。木を見て森を見ないタイプなのだ、私は。

予告編を見たらアパートが出ているかもしれないと、今、思いついた。見てみたら建物の全景が出ていた。私の下手な説明よりも、予告を見てもらった方が早い。こういうアパートで左端の部屋に二階があるというのは、かなり珍しいのではないか。

カセット・テープの耐久性が気になってしまった……

アパートがあるのは、スカイツリーの足元だ。家並みのすぐ向こうにスカイツリーが聳えている。男は運転する車の中から、スカイツリーを見上げて、嬉しそうな顔をする。

男の運転する車は高速に乗り込み、走っていく。車は男の車なのか、社用車なのかはわからない。持ち込みなのだろうか、などと思う。

車を走らせながら、男はカーステレオをかける。カーステレオは、カセットテープだ。入れたカセットテープは、昔の音楽アルバムだ。

レコードの時代、アーチストのアルバムは、カセットテープでも発売されていた。そういうカセット・アルバムを、男はいくつも持っているようだった。

私の経験だと、カセットテープは、聴き続けると、伸びてしまうし、テープレコーダーは毎日使うと、6、7年で壊れた。でも主人公のカセット・アルバムもカセットテープ式のカーステレオも、自宅で使っているモノラルのラジカセも、現役で支障なく動いていて、再生音も安定していた。

カーステレオやラジカセは修理するとしても、カセットテープは、レコード以上に消耗品だ。30年も40年も同じものを聞き続けていたのだろうか? 主人公のこのような設定に、どこか無理があるというか、嘘くさいものを感じてしまった。

カセットだから曲も古い。この映画の中で10曲くらい、曲がかかった。どれも60年代から70年代半ばまでの曲だった。一番新しいのがパティ・スミスだろうか。それでも半世紀近く前の曲だ。

私がわかったのは、アニマルズ、キンクス、ローリング・ストーンズ、オーティス・レディング、ヴァン・モリスン、ヴェルベット・アンダーグラウンド、ルー・リード、ニーナ・シモンだ。ストーンズとパティ・スミス以外の曲は、有名なヒット曲だ。

知らない日本語の曲も一曲、かかった。調べたら、金延幸子という人の「青い魚」という曲だった。知ってる人は知っている、ないがしろに出来ないアーチストらしい。この曲は、多分、カセットにはなっていないと思う。

曲は他にもかかったかもしれない。

衛生面が気になってしまった…

男の運転する車は、渋谷区に行く。そこにはいくつか、奇抜なというか、かっこいいというか、現代建築のような公衆トイレがある。男の仕事は、そのトイレの掃除だ。ミニバンの後ろには、掃除道具とトイレットペーパーなどがビッシリと積んである。

男は家から直接トイレに行って仕事をするようだ。現場に直行して、直帰するパターンのようだった。

男の仕事ぶりは、とても丁寧だ。素早くゴミを集め、熱心に便器を拭き、眼の届かない裏側は、鏡を使って確認している。その鏡は手作りで使い勝手をよくしているように見えた。

温水機能のある便座も外して、隙間の汚れを掃除したりしている。私の経験だと、これを頻繁にやると、便座が外れやすくなる。しかし、けっこう汚れるのだ、ここが。

男は、便器を拭くときは手袋をしているが、床のゴミを拾う時はなぜか素手だった。私だったら全部手袋をして作業をすると思う。それに作業したままの姿で家に帰り、家の中でそのつなぎを脱いで、そのまま壁に吊るしているようだった。衛生的にどうなのだと、けっこう強く疑問を感じた。

トイレを利用する人が来ると、男は掃除を中断して、表に出て、直立して待機している。そして空を見上げたりしている。空を見るのが好きな男なのだ。でも、そんなすぐ横で待機されたりしたら、個室に入っている方は、安心して用を足せないなと、余計なことを考えた。立っている男の姿は、やっぱりなんか、刑務所帰りの人に見えた。

渋谷のトイレは新しいせいか、とてもきれいだ。置かれたゴミや、捨てられたゴミはあるけれど、汚物での汚れはない。介護施設では、トイレ掃除=汚物対応だったりするが、渋谷の公衆トイレではそんなことはないようだった。でも映画だから汚物を映さなかっただけなのかもしれない。

それとも、現代美術のような外観のキレイなトイレだから、使う人達の意識も高いのか、極端に汚す人がいないのかもしれない。郊外の公衆便所にあるような汚れは、全然ないのだ。でも、最初から汚れがないのか、映さなかったのかはわからない。

渋谷の公衆トイレは、毎日、掃除されているようだった。画面からは、公衆トイレの臭気はしてこなかった。

ヒロシマのトイレ掃除人で独特の絵を描いていた画家のガタロさんを思い出しながら、ずいぶんと違うものだなあと思って観ていた。

映画の中でのハナシなのに、私は現実的なことばかり考えてしまって申し訳ないが、私はトイレが近い人間なので、かっこいいトイレもいいけれど、単純に個室の数を増やして欲しいなと思って観ていた。正直、こんなトイレ、必要ないな、と思う。寝っ転がれないベンチと同じだ。ホームレスの人は利用しづらいし、実用美からもかけ離れているなと感じた。

私は、家では小用も座ってしている。そのせいか、どんなに尿意があって、立ってでは、もう、できなくなっちゃってるのだ。最近は、どこのビルでも、トイレは清潔で立派になったけど、その反面、個室の数が少なくなって、利用しづらいのだ。そういえば駅のトイレも、ウォシュレット付きが増えてきたけど、個室の数が減っている。って、映画とは関係ないか。

なんで渋谷のトイレの映画を、外国人監督のヴィム・ベンダースが撮っているのだろうか? ヴィム・ベンダースって何人だ? 脚本ってどうしたのだ? とか疑問もわく。後で調べられたら調べよう。

それでもなんだかジワジワと感動してしまった……

男は一人で仕事をしているのかと思ったら、同僚がいた。何か所かのトイレでは、同僚がやって来て、同じ作業をする。同僚も、中型スクーターに道具持参の個別移動で、現地集合、現地解散のようだった。しかし、労働システムとして、どういう仕組みになっているのか、どういうシフトになっているのかが、さっぱりわからなかった。

同僚を演じるのは柄本時生で、その柄本のつき合っている彼女が、主人公の男のパティ・スミスのカセット・テープを無断で持って行ったりする。柄本は柄本で、男のカセットテープを中古レコード屋で売りさばこうとしたり、「金がないと恋もできないなんて」とか叫んだり、男にお金を借りたりとか、途中で会社を辞めたりとか、とちょっとした事件が起きる。

何番目かの掃除先の、公園のトイレの外で、田中泯が場踊りをしていた。田中泯は、いつもの和服姿で、いつものモンベルの帽子をかぶっている。背中に、映画の小道具のような薪を背負っているところだけが、いつもと違っていた。公園に住み着いているホームレスという設定のようだ。

田中泯は、その後も何回か登場する。男とどこか心を通わせる存在として配置されているようだった。みんな一緒に踊り出せばいいのにと思ったが、映画なのだけど、そんなことは起こらないのだった。いつの間にか田中泯は、オシャレな象徴の一つとして消費されるようになっている気がした。なんだかな、だ。

いつもの神社のベンチで、男は昼食を食べる。神社の敷地に入るときは、手を合わせて、一礼をする。信心深いのだ。ベンチに座って、顔を上に向けて、木漏れ日を見つめる。つなぎの胸ポケットから、コンパクトのフィルム・カメラを取り出して、ファインダーも覗かずに、木漏れ日を撮影する。それも日課のようだった。食べるのは、コンビニのサンドイッチと500㏄の牛乳だ。

隣のベンチに、お弁当を食べている制服を着たOLが、いつもいる。長井短が演じているから、それだけで変な人だ。目が何度も合って、男はドギマギする。

神社の木の根元に、新しい芽を発見すると、男は、神主に許可を得て、掘り起こして自宅に持ち帰る。寝室の隣の部屋の座卓の上に、十数個、植木鉢が並んでいる。貰って来た苗木のような芽を、小さな鉢に植え替えて、その一つに加える。それらの植木鉢は、ちょっとおしゃれな形をしている物が多かった。男は毎朝、座卓の上の鉢にスプレーで水をやるという、日課も持っている。

田中泯とも永井短のOLとも、神社の神主とも、男は無言の関係だ。男は、しゃべらなくてもOKなところを選んで生きているようにも見える。それで選択したのが、トイレ掃除という仕事なのかもしれない。ちょっと羨ましくなった。私もやりたいなと思ったが、車を持っていないどころか、免許も持っていない。それに最近は、腰痛とか神経痛がひどいし、私は男より年下なのになんだかな、だ。

男は、仕事が終わって家に帰ると、つなぎを脱いで、着替えて、自転車に乗って銭湯へ行く。ちょうど銭湯が開店する時間だ。だから、男の仕事は、午後の早い時間には終わるようだった。

男の乗る緑色の自転車は、丸石とかブリジストンが昔に出していた、業務用の自転車に似ている。新聞配達とか牛乳配達などに使われていた、ゴツい形のタフなやつだ。でも男の自転車には前籠はあっても荷台はなかったから、最近の自転車なのだろう。

男の自転車は、何年も乗り回しているという感じではなくて、ほとんど新品に見えた。チェーンは全体をブリキのケースに覆われている。住んでいる家と同じで、あまり見かけないタイプだ。やはりこだわりの一つなのだろうか。テレビもスマホもなく、インターネットもやっていない男が、この自転車を手に入れるのは、なかなか困難な気がした。どうやって入手したのだろうか。

男の乗る自転車も、カセットテープのアルバムと同じで、現在の量販品とは少し違っている。そして、古い同じものを使い続けている様子がしないので、私にはちょっと不自然に思えた。壊れそうなボロ自転車と、レコードと自分でダビング録音したテープならわかるのだが…。

銭湯から出ると、今度は浅草へ自転車を走らせる。途中、雨が降ってくる。男は合羽をかぶって自転車を走らせる。合羽はどこから出てきたのだ? 地下街の、通路にある飲み屋に入る。甲本雅裕が演じる店主に、おかえりなさいと迎えられる。男は常連のようだ。注文をしなくても、いつものメニューが出てくる。ここで夕食なのだろうか。

雨が降るシーンが何度もある。六月くらいのような気もするが、自転車に乗った女性が、黒いダウンジャケットを着ているシーンもどこかにあった気がするから、いまいち、季節がわからなかった。

男は夜は、布団の中で文庫本を読んでいる。フォークナーとか幸田文とかパトリシア・ハイスミスなどだ。男は眠くなるまで読書をして、それから寝入る。読書は趣味のようでもあるが、とにかくこれも日課の一つだ。

パトリシア・ハイスミスでヴィム・ベンダースに繋がるのだろうか。ベンダースはハイスミス原作の『アメリカの友人』を撮っているし。しかし、この映画で取り上げられていた『11の物語』は、たまたま私も読んだことがあるが、巨大カタツムリやすっぽんの出てくる気持ちの悪い短篇ばかりだった。私が持っていたのは、扶桑社の単行本だったけど、文庫になっていたのか…とか関係のないことばかり思い浮かんだ。

寝ている間、男は時々、夢を見る。自分の撮った木漏れ日写真のモノクロ画面が背景になった抽象的な夢だ。

男の行動は、いつも決まっていて、同じことの繰り返しだ。それをその都度、新鮮にやっているように見える。そこがこの映画のすごいところだと思った。同じことを繰り返すと、大抵、疲労が積み重なったり、擦り切れていったりするのだが、この映画の男は、その都度、新鮮に迎えているように見えるのだ。そしてそのことが、観ている私にも、変な言い方だけど、ボディー・ブローのように、ジワジワと感動になって伝わってくるのだ。

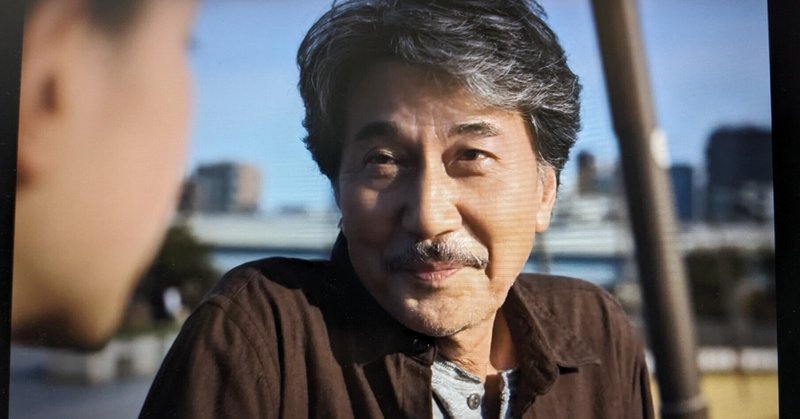

なんだかイチャモンのような些末な疑問ばかり書いているが、実は途中から目が離せなくなって、なんかとんでもなく感動していたのだ。何に感動していたのかというと、多分、主役の、ほとんど喋らない無口の男を演じている役所広司の顔にだと思う。

無地のブリキ缶が気になってしまった……

男には、休日は、平日とは違った、でもいつもの過ごし方がある。外出する時には、平日はしない腕時計をはめるのだ。

コインランドリーに行って洗濯をして、写真屋に行って、フィルムを現像に出し、前回に出していた、現像されたフィルムと、サービスサイズのプリントをもらってくる。

自宅に戻って、その写真を見る。写真は、昼休憩に神社で撮った木漏れ日写真だ。画角も画面もほぼ同じ模様のような写真ばかりだ。男は畳の上に正座して、自分の前に25センチ四方ほどの平たい銀色の缶を二つ置いている。

プリントを見て、気に入らないものはその場で破き、気に入ったものは左の缶に放り込む。右の缶にはフィルムを放り込む。まるで陶芸家が焼き上げた自分の作品を判定するかのように、ためらいもなく破くし、妙に乱暴に放り込むのだ。

押し入れを開けると、整然とした光景が現れる。同じ缶が、大量に積んで、並んであるのだ。それぞれに、ガムテープが貼られ、そこに年代と月が書き入れてある。これらの缶には、これまで撮り続けた木漏れ日の写真とフィルムが仕舞ってあるのだろう。男は今使った缶を、一番上に乗せる。

これらの缶は、その後、開けられることはあるのだろうか? 中に入っている写真は、その後、誰かに見せられるのだろうか? 自分で見ることはあるのだろうか? 疑問がわさわさ湧いてくるが、答えは出ている。きっと、誰にも見せず、自分で見返すこともないのだ。缶に入れたことで完結しているのだ。

これらの無地の缶は、どこから入手したのだろうか。大きさと形は、煎餅などが入っている徳用缶に似ているのだが、なんにも印刷されていないブリキの缶だ。男には、このような缶を手に入れることが出来る特殊な伝があるのだろうか?

主人公の男の、一見、質素に見える暮らしが、普通の人には集めることが簡単でないものに満ちていて、なんだか、男が、思想として無印良品みたいなものを実践しているように見えてきた。

そして、男には、彼独自の日課がたくさんあって、でもそれは日課ではなくて、趣味として、心底、楽しんでいるように、見えるのだ。

自転車が気になってしまった……

その後、主人公の男は自転車に乗ってまた出かける。古書店へ行って、百円コーナーで文庫本を買う。店主は犬山犬子だった。

その後、スナックへ行ってお酒を飲む。ここまで主人公の男は、かたくなに無口に描かれていたが、スナックへ行くと、けっこう普通に会話をするのだった。

スナックのママは石川さゆりで、常連客はモロ師岡とあがた森魚だ。そしてママは、あがたのギター伴奏で、日本語で「朝日の当たる家」を歌う。

こんなふうに、結構な有名人がたくさん出ている。気が付かないけど他にも誰かいそうだった。

スナックから帰ってくると、アパートの外階段に女の子が待っていた。妹の娘が家出をしてきたのだった。年齢は高校生くらいだ。彼女は「ニコ」と呼ばれるのだが、ニックネームなのか本名なのか、わからない。ベルベット・アンダーグラウンド絡みのシャレだろうかとか思う。

ニコは二泊していくのだが、主人公は二階の部屋と布団を少女に明け渡し、自分は一階の納戸のようなところで眠る。納戸には机やタンスといったものがいっぱいある。他の部屋が殺風景なのは、ここに押し込まれていたからなのか、と一瞬、納得したのだが、男の持ち物としては不自然に思えて、観ていて私は混乱してしまった。

ニコは男の仕事についてくる。仕事が終わったあとに、2人一緒に銭湯に行ったりする。2人を見て周囲が驚いている。ニコは、初日は外で待っていたのだが、二日目からトイレ掃除を手伝いだす。このニコが、顔がちっちゃくて背が高い。170センチくらいありそうだ。

移動は二人とも自転車だ。なぜかニコにも自転車が調達されている。知り合いからでも借りたのだろうか? そういう知り合いが、男にはいるのだろうか? ニコの乗っているママチャリも新品に見えた。

2人は、会話しながら隅田川にかかる車の通らない橋の上で、「今度は今度」「今は今」などと連呼する。どこか会話が浮いて聞こえた。

麻生祐未演じる妹がニコを迎えに来る。運転手つきで、高級車で来る。男とは何年ぶりかの再会だ。兄妹の会話から、男の実家が、大きな裕福な家で、父親と折り合いが悪く、跡取りの長男が家を出て、妹が継いでいるような、いきさつがうかがえた。

ニコは不本意ながら家に帰ることになり、車に乗り込む。妹は兄に、昔好きだったという何かが入った紙の袋を渡す。ブランド品の洋菓子を連想させる高級そうな紙の手提げ袋だ。兄は妹を抱きしめる。

私は、なんだ、このパターンか。そういう過去なのかと、ちょっとがっかりした。刑務所帰りでもなんでもなかった。でもこのシーンで泣きそうになって、こらえた。こらえながら、家の鍵、閉めてたのか、と驚いた。

実は鍵のことが気になっていたのだ。最初の頃は、鍵も閉めずに出勤していたから、鍵を閉めない暮らしをしているのだなと思っていた。しかし、ニコにカギを渡して、ドアを開けさせていたから、この時は閉めていたのだ。姪っ子が泊っているから、鍵を閉めるようにしたのだ、とも考えられないこともない。

ニコもいなくなって、男には、いつもの日常が戻ってくる。

男が、いつものスナックへ行くと、石川さゆりママが、誰かと抱き合っていた。ショックを受けた男は、逃げるように自転車に乗ってその場を去る。酒屋で、缶ビール3本とロングピースを買う。橋の下で、煙草にむせているところに、三浦友和がやってくる。

三浦友和は、自分は、ママと離婚した元夫だと言う。どうやって男がいるここに辿り着いたのかは、謎だ。三浦友和は、現在は別の人と再婚しているが、最近、癌が発覚して、元の妻にむしょうに謝りたくなって、会いに来たのだと言う。そして、石川さゆりママをよろしくお願いしますと頭を下げる。男は「そんなんじゃない、そんなんじゃない」と言う。

三浦友和は、影が重なったら、重なったところが濃くなるのかなと疑問を口にする。2人で自分たちの影を重ねてみて、三浦友和は「変わらないですね」と言い、男は「濃くなった! 濃くならないとおかしいじゃないですか!」と主張する。男の提案で、2人は、子供のようにかげ踏みなんかに興じる。

なんだか知らないが涙が出てきて困ってしまった……

男は自分の日常を淡々とこなす。畳の間の掃除には、新聞紙を使う。濡らしてちぎって、畳の上にまき、箒ではくのだ。昔、よくやられていた掃除の仕方だ。男の家のトイレはどのようになっているのか、どう掃除をするのか気になったが、その場面は出てこなかった。

ある朝、男はいつもより早く目が覚めてしまう。まだ夜明け前だったが、そのまま起き出して、身支度をして、車に乗りこむ。高速を走る。朝日が正面から男を照らす。何かに感動しているような、でも悲しくて泣いているようにも見える男の顔のアップが延々と続く。ニーナ・シモンの「フィーリング・グッド」が大音響でかかる。男は、日の出に感動しているのか人生に感動しているのかこの世界に感動しているのか、自分の人生を悲観しているのかわからないが、今にも涙を流しそうだ。

それまで淡々と進んできたこの映画が、ここでいきなりクライマックスを迎えている。いきなりなのになんの不自然さもない。延々と映る役所広司の顔に、観ているこちらも嗚咽しそうになる。

最後に、男の撮ったモノクロ写真を背景に、日本では、木立から漏れる日の光を「木漏れ日」といって、愛されている、といったよう説明が文字で出る。それからエンドロール。音楽は、ピアノが奏でるルー・リードの「パーフェクト・デイ」だ。そして映画が終わった。

なんだかわからないけど感情を揺さぶられた映画だった。変な言い方だけど、自分の心がエアコンのフィルターだったら、掃除をされたような感じだ。汚れはとれたけど、長年使っているフィルターだ。それが自分の胸に装着しなおされたような、そんな感じが、観終わったあとに、した。

追記

ドイツ人のヴィム・ベンダース監督が、なんで日本を舞台に日本語で語る日本人しか出てこない、それも渋谷のトイレの清掃員を主人公にした映画を撮ることになったのか? という疑問はすぐに解けた。そういう企画が最初にあって、発注して、了承されたってことのようだ。ユニクロと電通が絡んでいて、シナリオは、日本人の電通の人と監督の共同執筆だ。

最初に見つけたのは、日経BPのサイトの記事だ。有料記事だが、無料部分だけでも、大体のあらましがわかる。

記事によるとこれらのトイレは「作って終わりではなく、多くの人が使い続けることに意味があると、清掃をはじめとするメンテナンスにも重点を置き、きめ細かい維持管理を行っている。清掃は、1日3回行う通常清掃、月1回行う定期清掃、年1回行う特別清掃の3つに分け、月に1度は第三者機関であるトイレ診断士による診断を実施している。毎月、関係者による維持管理協議会を開き、利用状況を把握し、維持管理の改善を図ることを続けてきた。」んだそうだ。ふーん。

THE TOKYO TOILETのサイト。

これらのトイレの運営は日本財団で、渋谷区と大和ハウスとTOTOが絡んでいる。16人の建築家が設計している。わかりやすい紹介動画もあった。

なんとなく、寝転ぶことの出来ないベンチが頭の中に浮かんできた。これらのトイレを、ホームレスの人が使うことはないだろうな、と思った。結局、ヴィム・ベンダース監督も田中泯も利用されてるような気がしてきた。そして、映画は、自主企画じゃないと駄目なんじゃないかと、この映画を観て何日か経った今は、思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?