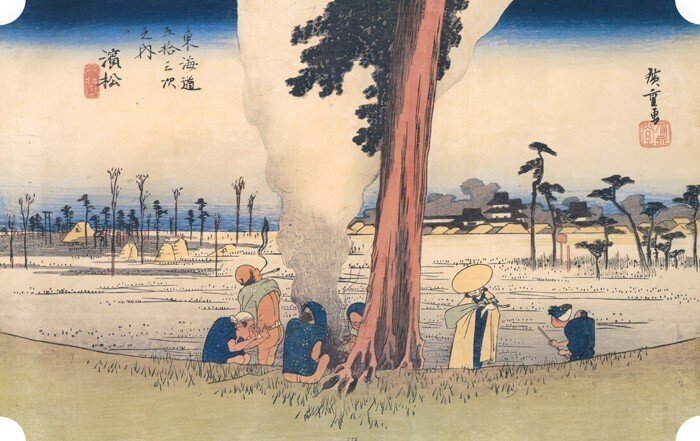

広重の絵で見る、昔の荷運び

前回、飛脚が背負っている棒付き箱の話を書きました。

荷物を運ぶという視点で浮世絵を見ると、いろいろ発見があります。

私は歌川広重の浮世絵が好きなので、そこからいくつか。

・棒で運ぶ

見ていて多いのは、棒の両端に大きな箱をつけて、肩に乗せるスタイル。両掛挟箱というようです(飛脚が持っているのは片掛け挟箱)。

物を運ぶとき、荷物の重心が身体の中心に近いほど、楽に持てます。

最も中心に近いのは、頭上に載せる方法。インド・アフリカのドキュメンタリーで見ますね。日本では大原女が薪を載せることで有名です。

次に近いのが、棒か、振り分け荷物(時代劇で見ますね)にして肩にかける。棒や綱に重さが集約されるので、首のすぐ近くで支えることができます。前後でバランスが取れるのもポイント高し。

棒の場合は、その弾力で歩く時の上下動を吸収し、歩きやすくする効果もあるようです。

・背負って運ぶのは山道?

もちろん、現在のリュックのように背中に背負う方法もあります。

このリュックサック的な背負い方は、長距離を行く旅人よりも、労働の荷物を運ぶ場面で多いです(小田井は巡礼者と僧)。

広重の絵では、東海道五十三次よりも木曽海道六十九次の方が、背負っている人の比率が高いです。

木曽街道は、いうまでもなく山道。狭い道、上り下りの多い道では、棒で背負うよりも便利なのかもしれません。

・現代ではあまり見ない、風呂敷の使い方

今回、一番興味を惹かれたのが、風呂敷包みでした。

風呂敷を背負っている人が一人ずついますが、どちらも風呂敷が腕の半ばまでずり落ちています。今ではあまり見かけない背負い方ですね。

やってみると、体幹部に合わせて風呂敷が引っ張られ、腕のあたりで止まります。しかも、風呂敷の張力で荷物は身体に固定されるので、勝手に揺れたりしません。意外に歩きやすいです。

・振り分け荷物は今でも便利

棒を使って運ぶのはさすがにもうできませんが、風呂敷や振り分け荷物はまだできる。

とくに、荷物を前後に振り分ける方法はオススメ。身体の中心に近いところで支えるので、両手に持つよりもずっと楽です。

買い物の荷物が多いとき、2つの袋の持ち手をつないで、肩にかけるだけです。

ひと目を気にしない方、どうぞお試しあれ。

八起堂ホームページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?