わくわくなおもわく【プレイバック!はじまりの美術館20】

現在、臨時休館中のはじまりの美術館。これを機に、はじまりの美術館のこれまでの展覧会をみなさんと一緒に振り返ってみたいと思います。

はじめて展覧会を見る方も、実際に展覧会を鑑賞された方も、写真やスタッフの四方山話を通して、改めて作品や作者に出会っていただければと思います。当時の裏話?や関わったスタッフの想いなども改めて振り返ってみました。残念ながら今は展覧会を開催できない時期ですが、この6年間の展覧会を改めて見つめ直して、この先の企画を作っていく足場を固める期間にしたいと思っています。

スタッフ紹介

わくわくなおもわく

会期:2019年7月27日 - 2019年11月10日

出展作家:悪魔のしるし、折元立身、鎌江一美、Q&XL(NPO法人スウィング)、小山田徹+香月、藤井真希子+橋本吉幸、宮田篤、橋本克己

主催:社会福祉法人安積愛育園 はじまりの美術館

https://hajimari-ac.com/enjoy/exhibition/omowaku/

岡部:はい、それでは今回のプレイバックは「わくわくなおもわく」展です。こちらは、はじまりの美術館5周年記念の企画展でもありました。担当は小林さんでした。

小林:この企画は、5周年の夏に企画担当するということが決まってから考え始めました。ちょうど九州大学の長津結一郎さんの著書『舞台の上の障害者 ─境界から生まれる表現─』が出版されたころで、この美術館で長津さんをお招きして開催したトークイベントなんかでも「共犯性」という言葉を使われていたんですが、その「共犯性」という言葉を手がかりに企画を膨らませていきました。

大政:「障害のある方の作品」と聞くと、一緒に何かをやる「共同性」っていうことはよく聞くと思うんですけど、「共犯性」だと共にそれぞれの領域を侵し合うという意味合いがなんだか魅かれますよね。

小林:誰かのサポートで共に創るではなくて、それぞれの思惑があって、一緒に作り上げるっていうことなのかなと理解しました。

やっぱり共犯っていう言葉だけ聞くと、ちょっと犯罪っぽいような、強い感じを受けてしまうので、私なりにそこに「おもわく」っていう言葉を使いました。おもわく自体もそれだけ聞くとあんまり良いイメージないんですが、そこに何かポジティブな意味で「わくわく」っていう言葉をつけて、「わくわくなおもわく」という展覧会タイトルになりました。

岡部:そして、美術館の開館5周年というところにもすごく関連付けて考えられてましたね。

小林:そうなんです。この美術館も言ってしまえば、我々スタッフがいて、出展いただく作家さんがいて、来てくれるお客さんがいたり、あとはこの美術館によく通ってくれる方がいたり、いろんな方のポジティブな思惑が集まって、場所を育ててきたんじゃないかなっていうことを思ったので、このタイミングにもぴったりじゃないかと考えました。

大政:では、さっそく出展作家を振り返っていきましょうか。8組の作家さんに出展いただきましたが、小林さんが最初から思い描いていた方はいましたか?

小林:なんだか定番の出だしになってきましたが(笑)私がこの企画を考えたときに念頭にあったのは、やっぱりunico作家の藤井真希子さん+橋本吉幸さんでしたね。美術館の物販コーナーでも人気のコースターという形で、吉幸さんが描いた主題の上に藤井さんが刺し子する商品がありました。そのお二人の関係性というか、やってることがまさにこの「わくわくなおもわく」じゃないかなと思っていました。

岡部:これは「ちがうかも展」で佐久間宏さんが注目されたときもそうだったように、前からスタッフである自分たちは、もうそれが当たり前っていうか、日常になってしまってたので、これを「作品」や「関係性」という目線で見返す、よい機会になったなって思いました。佐久間さんのときは、ご本人と支援員の関係性っていうとこでしたが、この吉幸さんと真希子さんは、お二人の関係性に支援員っていう3者の関係から出来上がった作品ということで、また違う面白さがあったと思います。

大政:そうですね。作家名として出ている真希子さんと吉幸さんのお二人だけじゃなくて、「吉幸さんが描いた絵に真紀子さんが刺し子をしたら面白いんじゃないか」って、誰かが思わないと生まれて来なかったと思うんですよね。実は誰が言い出したかは分かっていません。震災後に今までやってたお仕事が少し変わったようなタイミングで、避難所から譲り受けた綿布がたくさんあったことで生まれたんじゃないかと言われています。

小林:その関係性がすごくこのテーマに合ってましたね。普段、お二人は直接やりとりをされてなくて、けれども自分の仕事は全うするみたいな、そういうところもなんかいいなと思いました。

大政:会期中、実際に真希子さんと吉幸さんに美術館に来ていただいて、みんなでチクチクするワークショップも行いましたね。普段制作する場所とは違うのでうまくできるかなっていう不安もあったんですけど、真希子さんのスペースは視界から入る情報を減らすために壁を立てるなどの対応をして、実現しました。吉幸さんも真希子さんも、それぞれいつもの雰囲気で職人のように黙々と制作されてました。

岡部:それぞれが黙々っていうところが今回の思惑っていうテーマにすごいマッチしているなと思うんですけど、やっぱりそれぞれのやりたいものとか思惑がある。その思惑同士が重なったところで、思いもよらない力が出るっていう感じだったんですかね。化学反応が生まれているっていうのがまた面白いなと感じました。

小林:そうですね。そして、お二人の向かいに展示いただいたのが、小山田徹さん+香月さんでした。

この2人もそれぞれの思惑がとてもユニークなお弁当の作品が生みだしていました。ぱっと見ても趣旨がわかりやすいし、でもじっくり見るといろいろ味わいもあるし、そしてエピソードを聞くとさらに「なるほど」っていうとても良い作品ですよね。

大政:小山田さんは、もともとご自身のFacebookでこの《お父ちゃん弁当》を紹介されていて、ずっと気になっていました。2018年に東京都美術館で開催された「BENTO おべんとう展―食べる・集う・つながるデザイン」展に出展されているところを拝見しました。

この作品は、ある時期からお父さんである徹さんの日課になった幼稚園児の息子さんへのお弁当作りに、小山田家の長女であり小学生の香月さんがある日お弁当のお題を出すようになったことからはじまったそうです。それから毎朝香月さんがお題の原画を考えて、お父さんが冷蔵庫にある食材を使ってそれをお弁当に再現するということでこの作品が生まれました。

小林:毎日お弁当を作るって結構面倒なことになってしまいがちなんですが、この作品は香月さんからのお題が入ることで、お弁当作りが楽しいものになり、今日はどんなお題が来るんだろうかとか、冷蔵庫の残り物でどんな風に作ろうか、みたいなポジティブなものになるっていうところもすごくこの展覧会に合ってると思いました。

岡部:香月さんが選んでいる題材も地質学だったりとか、ご本人の関心がうかがえましたよね。また、それを食材で再現するお父さんの力技っていうか、こう来たらこう返してやろうっていうようなやりとりもすごく面白く拝見できました。

大政:キャラ弁って流行ってると思うですけど、なんかまたそれとは一線を画す魅力が小山田家の弁当にはありますね。会期中カフェスペースで、「わくわくなお弁当」というワークショップ企画で、来場された方にも自由にお弁当を書くことができるコーナーも設置しましたね。

岡部:美術館で書いたお弁当の絵を、お家に帰ってから実際に再現してみてくださいっていうような企画でした。そして、SNSに写真も投稿してくださいっていうような企画で、何組かの方は実際に投稿してくれてましたね。

小林:結構お弁当を書いてくれる方はたくさんいて、いろいろユニークなお弁当が生まれてましたけど、実際に作って投稿する方は少なかったですね。いつも美術館に来てくれる安藤家が作ってくれましたが、とても再現率の高いお弁当でしたね。

岡部:小山田さんには実際に美術館にも来ていただいて、トークイベントと美術館の外で焚き火のイベントを開催しましたね。

小林:小山田さんはこれまで様々な形で、コミュニティ空間を作るっていうような活動をされてきた方ですが、焚き火を世界最小かつ最強の共有空間と称していろんなところで焚き火を使った場作りをされています。

私も一度体験したことがあったんですが、すごく緩やかな時間と普段なかなか話せないような話も火を囲むと話せるっていう感じがすごく良くて、この美術館でもぜひやってみたいと思ってお願いしました。会期中は小山田さんから焚き火セットを事前にお借りして、毎年恒例の夏のばんかたミュージアムの日に美術館スタッフとお客さんで焚き火をやりました。残念ながら予定していた日は天気が悪い日が多くて、実際に焚き火ができたのは一回でしたね。

大政:そうでしたね。でもその時は、マシュマロやウインナー、あと野菜なんかも持ち寄って、焚き火を囲みながらそれぞれいろんなものを共有して、なんだか豊かな時間でしたね。

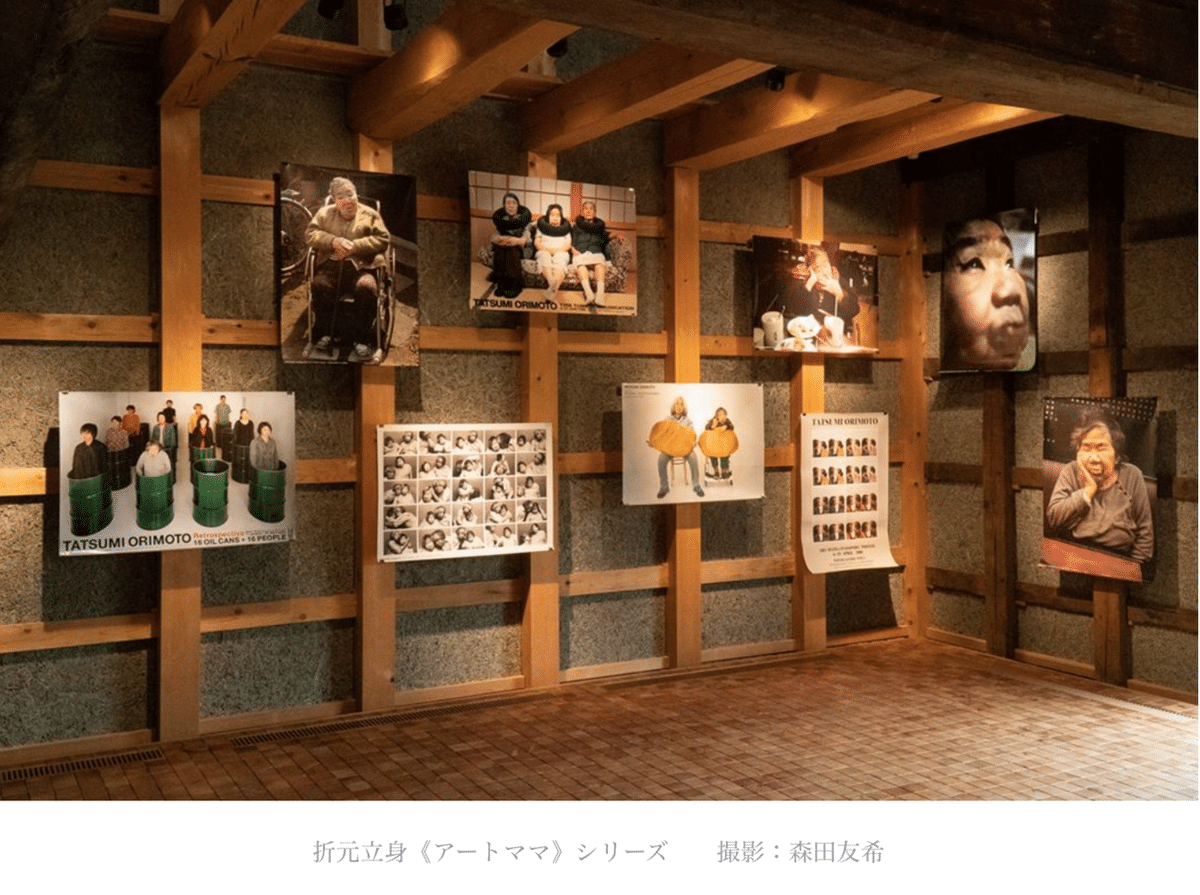

小林:ばんかたミュージアムの話からご紹介したいのが、今回美術館の壁面に展示してばんかたミュージアムの日はライトアップもした作品が、折元立身さんの《アートママ》でした。壁面に大きな幕の作品と展示室の一番奥ではポスター作品と映像作品を出品いただきました。

岡部:折元さんは開館の頃から、この美術館との親和性も高い方だということもあって、いろんな方からお話もいただいてました。自分たちもどこかのタイミングでご一緒できたらなと思っていた作家さんの1人でした。

今回、福島県立博物館さんが実施しているライフミュージアムネットワークという事業の取り組みの中で、折元さんが福島県内に招かれるっていう事業があり、そういったきっかけもいただいて参加いただける運びになりましたね。

小林:そうですね。折元さんは他の美術館でも展示を拝見する機会も多かったかなと思います。滋賀のNO-MAや新潟市美術館、そして広島の鞆の津ミュージアムでも尾道プロジェクトというな形で折元さんのプロジェクトや展示をやられていました。今回のライフミュージアムネットワークからはじまる福島県内での折元さんの活動も福島プロジェクトという形にできればというようなお話でした。

折元さんは世界各地でさまざまな展示やパフォーマンスをやられている方で、ご本人としては本当はこの美術館丸ごと使って個展をやりたいっていうぐらいのパワフルな方でしたよね。

岡部:折元さんのアシスタントを長年されている元田さんとの関係性なんかも注目したいという話をしてたことも思い出しました。

大政:《アートママ》は折元さんのお母様である男代さんとの関係性がユニークな作品でした。今、超高齢化社会で介護されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、特に家族っていう関係で支え合うっていうことはある意味閉じていく世界だと思うんですよね。

でも、そんな中でも折元さんは、介護っていうものをアートに変えて、作品として発表していくっていう姿勢にハッとさせられたお客様も結構いらっしゃった印象でした。

小林:そういう意味ではさっきの毎日のお弁当もそうですけど、やっぱり介護もアートや表現として視点を変えることで作品になるっていうのが面白いと感じました。

岡部:東日本大震災であったりとか、今のコロナウイルスの状況だったりとか、何か困難に直面したときに、その中で発想を転換していく力だったりとか、その状況を前向きに乗り越えていく工夫だったりとかが必要ですよね。この作品はそういう人の想像力を思い起こさせる代表的なものの一つなのかなと思いました。

大政:そして、折元さんの向かいは京都のNPO法人スウィングのメンバーであるQさんとXLさんの作品、そしてスウィングの活動をご紹介させていただきました。展示室の入り口にもXLさんを紹介する《なぜなにボックス》という、等身大のXLさんがパネルになった作品も展示させていただきました。

小林:スウィングさんはユニークな取り組みをされていることも知っていたし、いつか展示をお願いしたいって思いながら、今回この展覧会のテーマである「共犯性」で考えた時に「ここだ!」と思いました。スウィングさんは創作活動というよりは、みんなで一緒に楽しんでいろんなことやってるっていうようなイメージが強くて、スウィングさんの特定の誰かというよりも、団体としてのスウィングさんに出展をお願いしたいといった、ちょっとフワッとした依頼からはじまりましたね。

岡部:なんていうんですかね。スウィング自体を知ってほしいというような思いもありましたが、全体を展示で紹介するというのはなかなか難しいというか、どんな切り口なら皆さんにスウィングの面白さを感じてもらえるかというようなお話を代表の木ノ戸さんに相談させていただきました。そのなかで、QさんとXLさんに焦点を当てていくっていう形をご提案いただきましたが、見て欲しかったところとしてはやっぱりQさんXLさんも含めたスウィングに集まる人たちの関係性から生まれている面白さというか、波及していく力だったかななんて思います。

小林:Qさんのユニークな詩と、XLさんの力強い絵画作品、そしてお二人が取り組んでいる「人力交通案内」もご紹介をしましたね。「人力交通案内」は、もともとお二人が京都の複雑なバスの路線図を全て暗記していることからはじまった企画でした。この能力を交通案内に使えるんじゃないかって木ノ戸さん達が思いついて、そこでゲリラ的にバス停の近くに行って「交通案内します」ってプラカード下げてスタートしたそうです。そしたら結構本当に困っている方が多くてニーズがあり、今では海外の方にも対応しながら案内しているそうです。実際に役に立っていることがバス会社にも伝わり、運転手さんからもお礼を言われたりしてるそうで、そういう関係性の広がりがすごく面白いなと思いました。

大政:あとは、巷で有名な「ゴミコロリ」の活動も紹介しましたね。青い全身タイツを着て事業所の周辺をゴミブルーとして掃除をする活動ですね。一般的な福祉事業所でも、散歩をしたり、ゴミ拾いの活動をすることはあると思うんですけど、全身タイツを着ることでかなり視点が変わって面白いですよね。

岡部:そうですね。スウィングさんはNPO法人として職員もメンバーも「一市民」であるということを強く意識されていますね。そして、自分たちが何かをやらねばっていうような想いよりは、「スウィング」っていう名前が表しているように、何かのためになることを「やったりやらなかったり」っていうようなスタンス。一人一人が主になっているというか、いろいろ揺れながらも、みんなで面白いことをやっていこうよっていうスタンスが自然ですごく共感するところでした。

小林:最近ではあのブルーの全身タイツを着ていても、近所のコンビニはそのまま入れるっていうエピソードを聞いてすごく驚いたとともに、なんかその活動の強さというか、継続することで本当に理解が広がってるっていう印象的なお話でしたね。

小林:スウィングさんも、事業所の中に閉じずにいろいろ外に出ていって関係性を広げるというスタイルですが、出展作家の橋本克己さんが活動する埼玉県越谷にある「わらじの会」さんもまさに体当たりで地域と繋がっていく活動をされている団体でした。

私は学生時代に埼玉にいたこともありこの団体の活動を知っていました。絵日記をずっと書いてらっしゃる橋本克己さんのことをいつか紹介したいと思っていたので今回のタイミングでお誘いしました。

岡部:ぱっと見は「何なんだろう」って感じる作品もありましたが、会期当初から克己さんの作品に注目される方も多くいらっしゃいましたね。

大政:今回の展覧会では大きく分けて二つの傾向の作品と、克己さんの制作風景の映像を展示させていただきました。作品の一つはわらじの会の会報に掲載がはじまった初期のころからのものでした。モノクロで克己さんの独特なタッチで、克己さんの身に起きた様々な事件や日常を描いている絵日記でした。もう一つは、象形文字のようなミミズ文字のような、何と書いてあるかわからないけど、でもそれが画面いっぱいに書かれている作品でした。そちらの作品には、ずっと克己さんと活動をされている山下浩志さんによる解説も付けて展示させていただきました。

小林:克己さんは昔から肢体不自由であり、かつ耳も聞こえず、さらに弱視ということで、本当にコミュニケーションを取るのが難しい方でした。なので、本当に事あるごとにいろんな事件が起きていたそうです。そもそもは障がいを理由に就学を免除され家に閉じこもっていた頃に、わらじの会に出会うことで外に出れるようになったら、すごく克己さんの世界が広がって外に出るのが好きになったそうです。なので、いろんな事件とかもある意味楽しみながら、そのエピソードをさらに絵日記にするっていうことをされてきました。

大政:例えばどんな事件があったんでしたっけ。

小林:有名なエピソードはですね、当時手こぎの車いすに乗って外出されていたんですけれども、道路なんかもそのままその車椅子で走るわけですね。そうすると遅いから、後ろの車が怒ってクラクション鳴らすんですけど、耳が聞こえないので無視されてるような感じになり、ドライバーさんが怒って直接怒鳴りにくるけど、全然通じなくて争いになるというようなことがあったそうです。

その地域ではもう有名なので、タクシーの運転手さんなんかは克己さんに出くわすと「車いすのあんちゃん出現、このルートを回避せよ」みたいな無線が流れるぐらいだったというエピソードもありました。

岡部:そういう意味では、克己さんが地域に出て、地域の中で認知されていく過程っていうか、そういうエピソードも含め地域との関わりっていう部分と、あと先ほど出た山下さんとの関係性だったりが作品として魅力になってましたね。

小林:あと、今回映像展示した克己さんの制作風景は、埼玉にいたときに一緒に活動していた写真家の森田友希さんにお願いしました。克己さんと山下さんのやりとりが分かる良い映像でした。森田さんには展覧会全体の展示撮影もお願いしましたね。

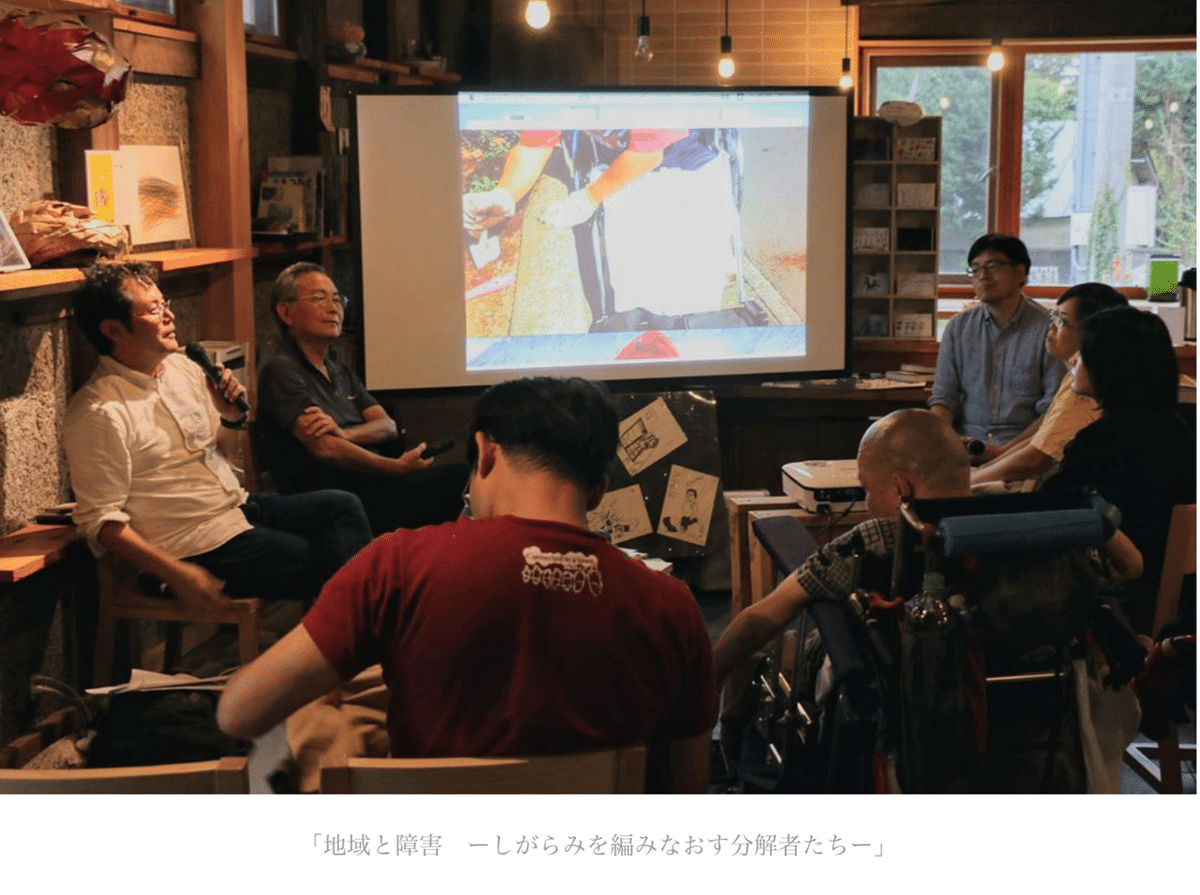

大政:山下さんと明治学院大学の猪瀬さんに来ていただいて、「地域と障害」というテーマでトークイベントも開催しましたね。克己さんは実際来れなかったんですが、わらじの会のメンバーがたくさん埼玉から来てくださいました。

小林:わらじの会と猪瀬さんは、埼玉の見沼たんぼ福祉農園というところで一緒に活動している関係性がありました。ちょうど猪瀬さんが、先ほどの森田友希さんと『分解者たち』という本を出版され、その著書のなかでもわらじの会の活動について語られていたこともありお招きしました。

岡部:当事者運動というか、障がいのある方だけでなく山下さんのようなその周りにいる方々も一緒になって地域に繋がりを作ってこられたというのがお話を聞いてわかりましたね。そして、良いことだけではなくて悪いことも含めて関係性ができることで、いろんな方の居場所ができていくっていうようなことを体当たりでやってこられたんですね。

小林:さっきの毎月出している会報も、最近 通算500号になったそうで、もう40年以上活動されています。ある意味、草の根的にこういった活動をされている方々がいるっていうことも含めて、今回ご紹介できてよかったなと思ってます。

大政:そうですね。次は、今回展示された作品の中でもお客さんの反応が大きかった作品の一つ、やまなみ工房に所属する鎌江一美さんの作品です。鎌江さんの作品は陶なんですけど、見た目はすごくブツブツとしていて、最初何なんだろうと思うかもしれないですね。でも、タイトルを見ると《タキシードを着たまさとさん》だったり、《一緒に紅葉を見に行くまさとさん》だったり、全て「まさとさん」という方をモチーフにした作品だということが分かります。実はこの「まさとさん」はやまなみ工房の施設長でもある山下完和(まさと)さんなんですよね。

小林:やまなみ工房さんは所属作家の方が海外でも有名になっていますが、鎌江さんもその1人ですね。やまなみ工房に行って拝見したときからずっと気になっていた方でした。今回「わくわくなおもわく」っていうテーマで見たときに、この作品はやっぱり鎌江さんだけではなくて「まさとさん」への想いがあって生まれた作品ということが面白いと考えました。他の出展作家の作品が割と一緒に作る要素が多かった中では、「作る」っていうことではお1人で作っていますが、そういった相手への想いっていうところがすごく今回のテーマにも合ってるかなと思いました。

岡部:山下さんもやっぱり鎌江さんが日々楽しく制作できるように、声をかけたりかけなかったり、鎌江さんが制作している視線の先には施設長室である自分の部屋があったりと、やっぱりそういった関係性みたいなところがすごく面白いなと思いました。以前上映会をした「地蔵とリビドー」の中にも、山下さんと鎌江さんのやりとりが出てきてとても微笑ましかったのを覚えています。

大政:最近DVDも発売されましたが、またパッケージもすごく格好良く、多くの方に観ていただきたい映画ですね。やまなみ工房さんは今、施設の見学の方はお休みされてるみたいなんですけど、新しいアトリエ&スタジオ&カフェを建築されて、ますます活動がパワーアップされていくと思うので今後も目が離せないですね。

小林:いつもいきなり依頼の連絡をするから、山下さんには「いきなりの美術館」なんて言われながら(笑)本当に毎回丁寧に御対応いただいていろいろと勉強になります。

岡部:unicoの活動を始めるころから、やまなみ工房っていうのは全国でも先駆けた活動をされていて、山下さんっていうのはちょっと雲の上の存在の方だったんです。それから15年以上経って、今も第一線で全国の活動を引っ張ってらっしゃるっていうのはすごいことだなと思っています。改めて背中を見て、自分たちの活動も組み立てていきたいですね。

大政:そして鎌江さんの手前では宮田篤さんに《ペンびぶんフレンドクラブいなわしろ》という作品をご出展いただきました。宮田さんは「微分帖」という作品を作られていて、今回たまたま岐阜県美術館の企画「アーティスト・イン・ミュージアム 宮田篤+笹萌恵 Meets 岐阜県図書館」と時期が重なり、それを活かして岐阜と猪苗代を繋ぐような形の作品が実現しました。

小林:冒頭でもお話した長津さんがいらっしゃったときに、ちょっとこの企画の構想をご相談させていただいて、企画にぴったりじゃないかとご紹介された方が宮田さんでした。実際に活動を拝見して、展覧会にもただ見るだけではなくて実際体験する要素を取り入れたいと思っていたこともあり、この微分帖はまさにぴったりでしたね。今回の《ペンびぶんフレンドクラブいなわしろ》っていう形はほぼ新作ですよね。宮田さんも何かそういう距離の離れた形で「微分帖」をできないかって考えていたそうで、岐阜の滞在とこの美術館の会期が重なって実現したところでもありました。こちらがお声がけする頃には、岐阜県美の滞在が決まっていたので最初は出展が難しいんじゃないかって思っていたんですが、今回のアイディアを宮田さんからご提案いただいてすごく良い形になりましたよね。

岡部:そもそも微分帖という作品は、誰かが作った短いお話の間に、前後がつながるストーリーを挟み込んでいくという参加型の作品でしたね。単純に後ろに繋げて物語が続いていくんじゃなくて間を膨らませるっていうところが、またこの企画にマッチした作品だなと思いました。

小林:しかも今回はその場で続きが繋がるのではなくて、文通みたいに猪苗代で作ったお話に岐阜の方が間を膨らませる形だったのでさらに良かったのかなと思います。戻ってきたものを見れるように展示しましたが、猪苗代と岐阜の話が混ざってるのがすごく面白かったですね。あとは宮田さんたちがいらっしゃらないときも、「美術館スタッフと微分帖」って形で何回か実施しました。その場で微分帖を回すと、最初のお話を作るのが得意な方と間を膨らますのが得意な方とそれぞれいらっしゃって、そんなこともお話しながら和やかに実施できましたね。

大政:「お話を作る」っていうのが基本なんですけども、言葉でもいいし、漫画でもいいし、あと殴り書きでもいいし、もういろいろなできたものを次の人がつないでいくっていう、その自由さと仕組みが面白かったですよね。

大政:宮田さんのパートナーでもある笹萌恵さんも設営や会期中のワークショップに来ていただきましたね。ワークショップというよりは滞在制作のような形で、一日展示室に居てお客さんともコミュケーションとったりしながら制作されてましたね。

小林:やっぱり宮田さんと笹さんは微分帖のプロって感じで、小さい子が書いたストーリーになっていないものも膨らませてちゃんと話になってたりとか、ちょっと感激でしたね。本当は生まれた微分帖全部を記録集に載せたいくらいだったんですけれども、一部だけの紹介になってしまいました。あと今でも後悔しているのですが「宮田篤+笹萌恵」で出展を依頼すれば良かったとこの企画を見るたびに思い出します(苦笑)

大政:そして、最後は悪魔のしるしの皆さんですね。悪魔のしるしは以前から知りつつも上演は見たことがなかったんですが、《搬入プロジェクト》もいつかはじまりの美術館でやってみたいなって思っていたので、今回実現できて嬉しかったです。

岡部:《搬入プロジェクト》とはじめて聞いたとき、何の搬入なのか、どんなプロジェクトなのかっていう疑問と、アーティスト名の「悪魔のしるし」っていうインパクトでどんな作品なのかドキドキしたのを覚えています。

小林:そうですね。さっき大政さんも上演って言ってましたけれども、そもそも悪魔のしるしは演劇の団体で、この《搬入プロジェクト》というのも演劇作品の一つです。ただ《搬入プロジェクト》は劇団員もお客さんも一緒に交えた筋書きのない演劇というような、ある意味既存の演劇に抗するものとして生まれたっていうお話がありました。残念ながら亡くなられた代表の危口さんがおっしゃった「《搬入プロジェクト》はお神輿と知恵の輪を組み合わせたようなものだ」というのが印象的です。何かの目的のために搬入するのではなく、みんなで力を合わせて巨大な物体を建物に搬入することが全てという点がまさにという感じでした。

大政:今回展示では、まず美術館の立体模型を作って頂いて、小さなブロックなどでお客さんが搬入を模擬的に体験できるような作品でした。LaQ(ラキュー)という知育玩具を使って搬入する物体を作りましたが、メーカーのヨシリツ株式会社さんにご協賛をいただき、たくさんのLaQがあふれる展示室になりましたね。

小林:悪魔のしるしの制作担当の石川さんが、普段からこのLaQを使って物体模型や搬入プロジェクトのシミュレーションを行っているということで、こういったワークショップのような形をできないかと考えられていたそうです。壁面にはこれまで世界各地で行われた「搬入プロジェクト」の記録映像を投影して、臨場感あふれるなかお客さんが物体を制作していたのが印象的でした。

小林:美術館で実際に搬入プロジェクトをやるかどうかっていうのは企画展がスタートした時点でも検討中だったのですが、なんとか会期終盤に実現できましたね。

岡部:悪魔のしるしの皆さんのご厚意とご協力もあって実現できたっていうのは、はじまりの美術館にとって、とても貴重な機会でしたね。

大政:会期最終日の1日前でしたね。喜多方の大和川酒造さんから日本酒のケースをお借りして、それを組み上げるような形で大きな立体を作り、たくさんの人が集まって搬入プロジェクトを実施できましたね。

小林:その物体の養生には、美術館の開館の時からいろんな場面で活用している大風呂敷で包んで、ちょっとハプニングもありながらでしたが無事に搬入もできて盛り上がりましたよね。しかも、遠くは山口県の山口情報芸術センター(YCAM)からお手伝いに来ていただきました。YCAMでも「搬入プロジェクト」を検討していて、その調査もかねてとのことでしたが、少しずつプロジェクトも進行しているみたいなので、ぜひチェックしてみてください。

大政:夏の展覧会っていうことで、イベントも本当にたくさん開催しましたね。特にご近所でいつもお世話になっている諸橋近代美術館さんとは2つのコラボが実現しました。一つは諸橋近代美術館さんの20周年企画展にunicoメンバーの作品を7点展示いただきました。

もう一つが「まちなか美術館:アートでつなぐ猪苗代と裏磐梯」というタイトルで地域の商店や施設での作品展示を実施しました。unicoメンバー+福島県にゆかりのある現代アートの作家さんにお声掛けして、前年に行ったような形で、町内のお店の方に飾りたい作品を選んでいただき、来た方はそれを自由に巡るという企画でした。

岡部:以前は猪苗代町内だけでの実施でしたが、今回は拡大版というような感じの実施でしたね。

小林:諸橋さんが「えらぶん展」の時にやったまちなか美術館を見てくれて、ぜひ一緒にやりたいとお声掛けいただいて実現しましたが嬉しかったですね。町内のお店さんは2回目ということもあってスムーズでしたし、恒例の企画になると良いなと思ってます。

岡部:そして、まちなか美術館も含め、デザインでお世話になったのが、西会津のITWST(アイツイスト)のお二人でしたね。

小林:「プランツ・プラネッツ」展に続いて2回目という形になりました。ITWSTは、お二人でやられているということが今回の企画にも合っていると思ってました。今回もとても楽しいデザインを作っていただきました。いろんな思惑が連鎖してものごとが起きているっていうような、テーマに込めたものを見事に表現していただいたなと思いましたね。

まちなか美術館もいろんなご相談をして、マップやDM、しかもそのDMは鑑賞ツールにもなるものにしたいなど無茶な要望にも、すごくかわいい形で実現していただいてとても嬉しかったですね。

小林:またこの年は、はじまりの美術館の新たな取り組みとして「福島県障がい者芸術文化支援活動センター」の事業もスタートしました。この展覧会の中でも関連イベントと位置付けて、このセンター事業のイベントもいくつか開催しています。

大政:主に上映会とトークイベントを開催して、一つははじまりの美術館で「ナイトクルージング」という映画の上映会をしました。その時は監督の佐々木誠さんと、マイノリマジョリテ・トラベル・クロニクル実行委員会代表の樅山智子さんと、九州大学大学院芸術工学研究院 助教の長津結一郎さんにゲストでお越しいただきました。ずっと気になっていた映画だったので、はじまりの美術館でみなさんと見ることができ、とても贅沢な時間でした。

大政:もう一つは郡山市のミューカルがくと館を会場に「記憶との対話」という同じく佐々木監督の映画の上映会をしました。「記憶との対話」は、佐々木監督と先ほどお名前を挙げた樅山智子さん、長津さんが活動されている「マイノリマジョリテ・トラベル」という、10年以上前に行われたプロジェクトの記録映画です。長津さん、樅山さんによるレクチャーの後に映画を鑑賞して、最後にディスカッションするというイベントでした。参加者は、普段障害のある方に接している方をはじめ、行政関係の方や子ども関係の活動など、それぞれ地域も異なるいろいろな立場の方が関心をもって参加されました。

小林:どちらの映画も内容は全然違いますが、どちらの映画とも本当にいろんな方の想いとか思惑みたいなものが折り重なって、ものごとが作られていくという。そういった部分が今回のテーマにもぴったりでしたし、あと「障害」や「境界」みたいなことを考える上でも、支援センターの活動の一環としてすごく意義のあることだったので、このタイミングで実施できて良かったなと思いました。

大政:あと今回はノンフィクションライターの川内有緒さんにご寄稿いただきましたね。実は企画当初、川内さんの著書『空をゆく巨人』の舞台である、いわき回廊美術館や万本桜プロジェクトも出展作家の候補に挙がってましたよね。

小林:そうでした。ちょっと全体のバランスやいろんな難しさがあり今回は断念したのですが、ぜひ寄稿という形で川内さんに関わってもらうことでその要素も少し盛り込めたらという思惑がありました。依頼をしようと思っていた矢先、川内さんご本人から取材依頼があったので本当に驚きましたね。

大政:実際来館されたときは、水戸芸術館の佐藤さんや全盲の美術鑑賞家として知られる白鳥賢二さん、そして川内さんの娘さんというメンバーで鑑賞されました。私もご案内しながら一緒に周らせていただきましたが、みなさんの視点がそれぞれユニークでなんだか新しい発見もありましたね。

小林:川内さんには「荒野行きの列車〜わくわくなおもわくを見て〜」というタイトルで素敵な文章を寄せていただきましたが、「荒野」という言葉に感じるものがありました。展覧会としては形になったものを展示するしかないのですが、「わくわくなおもわく」に込めたものとしては、やはり荒野に向かうような「どうなるか分からないけど一緒にやっちゃおう」といった関係性がありました。そして、やっぱりこの美術館も誰かが示した先へ向かうのではなく、美術館に関わってきた人たちで道を作ってきたし、これからも作っていくんだろうなと思います。

岡部:はじまりの美術館の5周年記念企画ということでこの展覧会が始まりましたが、自分たちだけではできないことをいろんな方との関わりの中でこの5年間やってきたということを改めて振り返る機会にもなりました。そしてこれからも、いろんな関係を広めていきたいという想いが広がる企画でしたね。

「わくわくなおもわく」記録集は、はじまりの美術館online shopにて販売中です

川内有緒さんにご取材いただいた記事はこちらから読むことができます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。 サポートをいただけた場合は、はじまりの美術館の日々の活動費・運営費として使わせていただきます。