ギリシア人の物語Ⅲ 新しき力 書評

<概要>

著者最後の歴史エッセイ、ギリシア人の物語「新しき力」は、ギリシア都市国家の衰退状況とマケドニア、アレクサンドロス大王の歴史の物語。アテネの敗退以降スパルタからテーベに至る都市国家の移移り変わりとマケドニア フィリッポス王とその息子アレクサンドロスによるアケメネス朝ペルシャ征服のための大遠征紀行をローマ人の物語同様の熱情でありつつ冷静な視点で俯瞰した大歴史エッセイ。

<最後の塩野作品に関するコメント>

個人的には感無量の読了。塩野七生さんの著作をひたすら読み続けてきた自分としては、遅ればせながらの最後の歴史エッセイ完読にいたって、これで終わってしまうのかという塩野七生ロス。

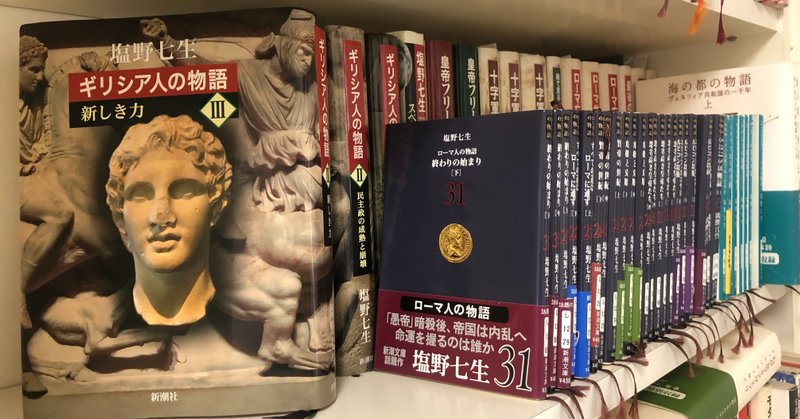

個人的にはベネチアを取り上げた「海の都の物語」が一番のお気に入り作品。

最後のあとがきは感動の涙なしには読み終えることのできないあとがき。こちらこそ「ここまで楽しませてくれてありがとう」という感謝しかない。

情熱的でありつつ、より深くより広い視点での著作は、後世に語り継がれるであろう歴史小説でもなく歴史書でもなくまさに「歴史エッセイ」というにふさわしい西洋史の著作群。それを日本人が書いたというのだから奇跡というしかない。

<本書に関するコメント>

民主制とはいっても、正常に機能しなければ衆愚政治になるとは、この時代に生きた哲学者プラトンの言葉ですが、前半部分は、プロポネソス戦役後のスパルタ及びテーベが覇権都市となった都市国家終焉の時代。まさにソクラテスが処刑され、プラトンが生き、アリストテレスが生きた時代の物語。文化は文明の衰退期に花開くといいますが古代ギリシアも例外ではありません。

それでもアレクサンドロスという最後の大輪を咲かせたギリシアは、ヘレニズム文化を創造します。

アレクサンドロスは、辺境のマケドニアを1代で文明国家にした父フィリッポスが英才教育で育てた文武両道に通じた世界史上最強の王の一人と呼ぶにふさわしい人物。

アレクサンドロスは、スパルタ人による文字通りのスパルタ教育を受けると同時に、哲学(といっても当時の哲学は学問全般を指す)も勉強しましたが、教師がなんとアリストテレス。アリストテレスは数年間専属でアレクサンドロスについたというから、驚き。学問を体系的に整理したアリストテレスだから、アレクサンドロス自身の頭も、より俯瞰的に論理的に物事を考える訓練がされたのではないかと思う。

以下本書におけるアレクサンドロスの強みを整理。

■指導面

〇率先垂範

戦闘では軍団の文字通り先端に位置して突撃。したがって体は満身創痍、傷だらけ。

〇信頼できる複数の部下

スパルタ教育含め、少年時代からみんな一緒に教育されたそうだから学生の体育会のような強い仲間意識があったらしい。

〇現場徹底主義

服装は「大将」を内外に知らしめる兜の上の白い羽以外はすべて一般兵士と同じで、食料も同じ。終戦後は現場を回って部下含めた兵士たちを労わる。何よりも戦闘中は自ら矢面に立つ。

■戦術面

〇桶狭間方式

敵の大将のみを標的とした戦術。アレクサンドロス自ら騎兵隊を率い、先頭になって突撃。その目的のために歩兵隊や他騎兵隊などは手段として活用。

〇自分の意志を隅々まで浸透させる統治機構

開戦前にやるべきことを下司官に徹底させ、開戦中の方針転換もリーダーからリーダへの伝達が的確で生き物のように4万人の軍隊が動いたという。

〇情報重視

通訳団を同行させて捕虜になった敵情を把握するとともに、頻繁に斥候をはなって敵の位置・規模や布陣などを情報収集。

〇生存重視・健康重視

相手をできるだけ降参させて戦争しない=戦死者が出ない(戦力が低下しない)。医師団を同行させることで戦死者を減らすとともに負傷者の早期回復を目指す。しかも戦闘前は、しっかり休んで睡眠してから開戦。桶狭間方式をとるのも同じ理由からだと考えられる。

〇兵站(ロジスティクス)重視

征服しつつ食料やお金を都度都度獲得。できるだけ戦争せずに征服することで農地の保持含む経済も維持できたと想定。

〇重装歩兵軍団「ファランクス」

父フィリッポス王の開発した長槍ハリセンボン方式重装歩兵軍団。敵の大将部隊を攻め落とす軍団は自ら率いる騎兵隊だが、戦線を死守する歩兵隊は、都市国家の重装歩兵戦術をさらに進化させた「ファランクス」。

〇特殊部隊「ヒパスピスタイ」

重装歩兵と違い、軽装歩兵。スピード重視の戦術が基本のため、機動的に動ける歩兵隊を別途組織化。現代の米軍でいう海兵隊のような役割で、戦況に応じて敵をかく乱させたり、奇襲をかけたり、援軍に行ったりと臨機応変に役割を変えられる部隊

■政治面

アレクサンドロスの政治政策は多くは古代ローマ帝国に引き継がれますが、寛容主義などは多くの文化や地域を統治するには重要な政策だというのは時代を超えて同じなんだなと感慨深いです。

〇敗者同化・民族融和政策

征服した地域は、降参した場合には丁寧に扱い、侵略とセットになっている被征服地の略奪・凌辱は禁止。奴隷化禁止。ただし正面から反抗した地方の豪族相手はトップを斬首するとともに民を奴隷化。

〇権力分散政策

征服地は、行政官は現地人、武官はマケドニア人、財務大臣もマケドニア以外のギリシア人にして権力分散=3分割ストラテジー(著者)。

〇寛容主義

西洋近代の市民社会の原理とまではいかないが、土地ごとの文化や宗教を否定せずそのまま受容する多文化主義。遠征終了後に滞在した最後の都市ペロポネソスではアレクサンドロス自身含めマケドニア兵士全員をペルシア人女性と結婚させたという(既婚者かどうかに関係なく)。

最後はマラリアに罹って32歳で亡くなったというから、いつの時代も感染症は恐ろしい。もし生き残っていたら北アフリカに向けて進軍させる予定だったのですが、彼の死後は中止になったらしい。

それにしてもアレクサンドロス大王と同じ規模の大征服はモンゴルのチンギス・ハンぐらいか。部下の反対によるインドまでの遠征中止やマラリア感染がなかったら、もっと領土が拡大していたでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?