プロジェクトマネジメントとは何か?

山口周さん著の外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメントを読みましたが、思考が整理され常に『目的』が何か?に立ち返る必要が重要であることを再認識しました。

目的を持たない組織はやがて必ず消滅することになりますし、目的を持たないプロジェクトが成功することは絶対にありません。

『目的』がないと大きく二つの問題が起きる

「目的」が明確に設定されていない場合、プロジェクトに問題が起こったときに迂回路を取れないという問題が発生する。

チームメンバーの管理が難しくなる。プロジェクトメンバーに自己裁量を委ねて実力を発揮してもらうためには「〇〇をやれ」という具体的な行動の指示命令ではなく、「〇〇を達成しろ」という目的を伝達することが必要である。

世の中には、実際には「目的」になっていないにもかかわらず、「目的」として掲げられている「手法」があまりにも多い。

これは『目的』がいつの間にか「目標」達成にすり替わっていたり、「How」を追求する思考に陥りやすいことと同じではないか。

ことあるごとに『目的』に立ち返らせる

プロジェクトの目的を伝えるのに最も適したタイミングは「メンバーが判断に迷ってリーダーに相談してきた時」。この時のポイントは決して教えず、質問を通じて「自分で答えに至る」感覚を覚えさせることである。

メンバーのやる気のなさ、オーナーシップの低さの原因は、リーダー自身にある

士気を高めることができているリーダーの特長は大きく2つ。

そのプロジェクトがどのような意義をもっているのかを継続的にリマインドさせることができるリーダー。

期待役割の明確化させることができるリーダー。「あなたはこれをやって欲しい。これはとても大事な仕事だから頼むよ」といって任せられる人。

マネージャーの役割は「資源配分」

プロジェクトでトレードオフとなる要素は「時間」「コスト」「品質」の3つ 。「時間」を短くすれば、「コストを上げる」か「品質を下げる」かのどちらか、または両方必要であり、「品質」を高めようとすれば、「時間を長くする」か「コストを上げる」かのどちらか、または両方が必要になる。

慕われるリーダーと恐れられるリーダー

なんらかのプロジェクトを引っ張るリーダーは「慕われるだけのリーダー」でも「恐れられるだけのリーダー」でもダメで、両者を高次元でバランスさせているリーダーこそ、良いリーダーである。

リーダーのあるべき姿として「率先垂範」を実行している人が多いのですが、残念ながら多くの研究は「率先垂範」によって、組織は活性化するどころか、むしろ停滞することを示しているそうです。

これまでは「率先垂範」するべきだと信じていたので、考えを改めてなければ。

先頭に立って物事を成し遂げるというのがリーダーの仕事でないとすると、では何なのか?簡単に答えられる質問ではありませんが、まず間違いなく言えるのは「目的を定めること」がその一つ。

「目的を決める」というのは、言葉によってゴールを示すということです。リーダーの仕事は目的を身めることであって、その実現は可能な限りメンバーに任せるべきである。

プロジェクトオーナーを明確化する

「プロジェクトオーナーは誰か?」「その人はそもそもどんな問題意識を持っているのか?」「このプロジェクトにどんな期待をしているのか?」を明らかにすることが重要である。

プロジェクト初期段階における心得として、「プロジェクトオーナーの期待値が上がりすぎないようにする」という点について留意しておいた方が良い。

これはプロジェクトに限らず、人生全般に言えることでもありますが、高すぎる期待値は苦しみを生むだけである。

期待値をコントロールする要素は「期間」「リソース」「成果」の三つ。

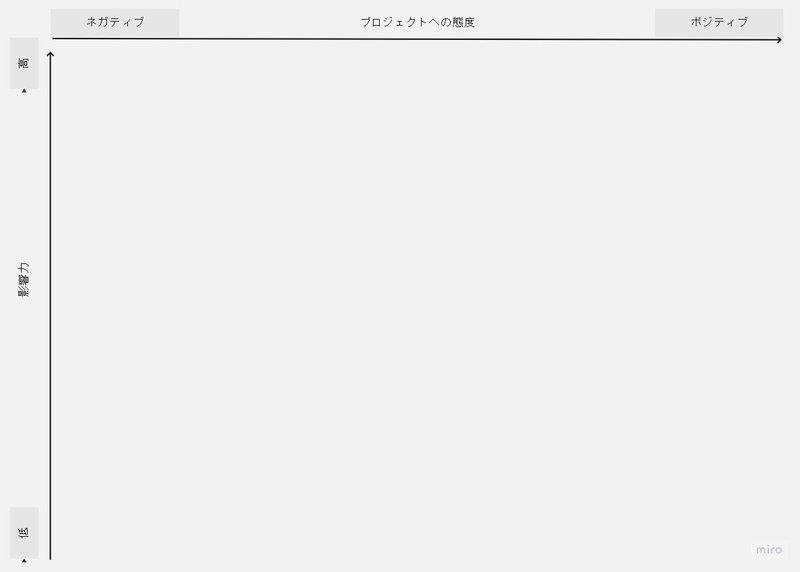

プロジェクト関係者の裏マップをつくる

社内の人間関係をプロジェクトに有利なように活用することができる。

これまでは頭の中になんとなくイメージしていたが、可視化することで整理できるだけでなく、メンバーと共通認識を持つのに役立つマップだと思いました。

使い方2例

プロジェクトに参加するメンバー間で、「誰が味方で誰が敵なのか」という認識をそろえるのに使います。専門的には、「組織認識力」というコンピテンシーに該当します。

プロジェクトの実施・成果がもたらす関係者への影響を、一度多面的にチェックするために用いる。これが利害関係者の整理になる。

プロジェクトの成否の半分は「人選」で決まる

プロジェクトに必要な人材の質と量に対して、ちょうど100%になるようなチーム体制では必ず破綻します。

メンバーの力量をスキャンする

一番ダメなのは、年齢や経験年数なり能力は持っているだろうとあてずっぽうに考える方法である。

力量や特性をスキャンする方法

一時間ほど時間をもらって、会議室に入り、「好き・嫌い」と「得意・不得意」の二軸によるマトリックスを作り、これまでの仕事経験を振り返って、具体的にどんな仕事をやってきたか、担当したタスクはなんだったかを棚卸ししてもらい、それをこのマトリックスに整理する。

出来上がったマトリックスは別にどうでもよく、大事なのはこれまでにどんな仕事をやってきたかを一緒に棚卸しして、その中で「どんなタスクを楽しんでやれたか」「苦しかったのは何か」という『気持ち』をきちんと語ってもらうことで、その人の「仕事への向き合い方」を知ることが目的である。

このヒアリングに入る前に、任せたい仕事についてイメージを持った方が良い。そうすることで「たとえばこういうタスクについては、できそうなイメージ?」と聞くことができるようになる。

メンバーのアサインメント

簡単なモジュールは優秀なメンバーに任せて、難しモジュールは、プロジェクトマネージャー自らが腕まくりして手を突っ込み、サポートに「それほどえもないメンバー」を据える。

プロジェクト内部における仕事や役割において、優劣や上下の間隔を許さない 。

メンバーへのフィードバックは「その場で」が基本

「自分のやった行動」と「結果のフィードバック」は、時間軸が短ければ短いほどいい 。

プロジェクトメンバーの力量を100%以上に引き出すためには二つの条件が必要。 その二つとは「動機付け」と「権限移譲」

人間は「意義」を食べて、モチベーションを生み出す

「行動」ではなく「目的」を伝えてやること

フィードバック の基本は「どうすればもっと良かったか」という点についての意見をもらうこと 。

問いは「どうすれば」、つまり「行動=ドゥーイング」についての指摘であって、決して「どうであれば=ビーイング」についての指摘ではありません。

気付きと学びを得ることができた本でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?