ヨーゼフ・ボイスと「わからない」を面白がる楽しさ

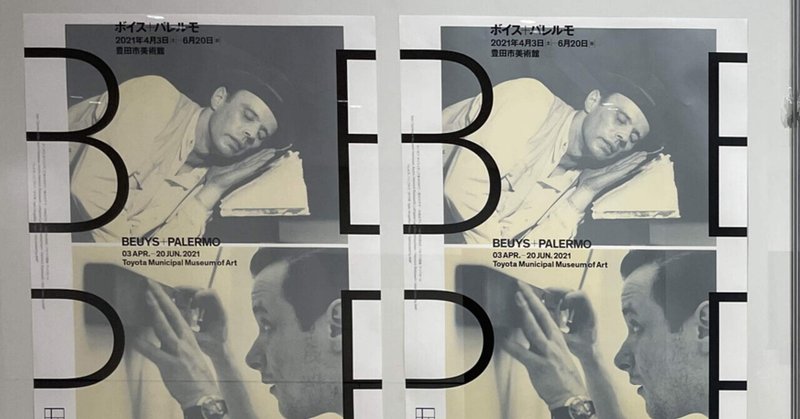

いわゆる“まんぼう”が出る前に、ボイス+パレルモ展に行ってきた。

事前に参考になりそうな記事を読んだけどわからなくて、実際に鑑賞してもわからなくて、買った図録を読んだけどそれでもわからなかった。

ヨーゼフ・ボイスとブリンキー・パレルモの作品を比較する展覧会。久々に脳みそ焦げるかと思うくらい頭使う鑑賞だった。

でもわからないからつまらない、とはならなかったし、ボイスのオンラインレクチャーでいろいろと分かったことが増えて「わからない」という状態事態がなんか面白いなーと思ったの。

ボイスとパレルモを記録する、とは

「この人の記録・この作品を残す意味」について最近よくわからなくなる。

美術に限らず推してるものとか、関わってるとかについて、「これを今ここで残すって何?残すことに加担する意味って何?」って疑問に苛まれる。

例えば徳川将軍15人の印象薄い人のことなかったことにしていいかっていうと、エジプトのツタンカーメン王の記録差し替え問題と同じくやっちゃいけない・正しい遡りを困難にするから駄目ってのはわかる。

だからそれと同じくらい、過去の美術史の系譜を正しく遡るためにはボイスもパレルモも無視できない。今後歴史に残すべき芸術家が出てきて、その人が「ボイスとパレルモから影響受けました」って明言したら遡らざるを得ないから。

…なんてこの下書き書いてた頃(2021年4月中旬)は思ったけど、いやー自分の理解が甘かった!このオンラインレクチャーで少なくともボイスを記録する意味はわかった。というかボイス、「よくわかんない人」扱いされてるのもったいないというか自分がそれやってて申し訳なさすぎた。

「これって何のため?」って問い、自分が無知だから発生しているだけですね。自分が知らない御長寿バンドに対して「なんで活動まだできてるんだろう」って思うくらい失礼な発想だった。

ちなみにこのレクチャー、アーカイヴ残ってないからレクチャーの内容については後述する。

物質を保存する意味

ボイスの可塑性高い作品とか観てて、作品という物質を保存する意味ってなんなのかわからなくなった。

例えば、デュシャンのレディメイド作品や《泉》のレプリカを展示する行為。作者自身が一から作品を作らないという行為に価値がある「耐用年数が低いけど選ばれた物質」作品をあの手この手で保存する意味。

選ばれた物質のマチエールに意味があるかもしれない、とか、レディメイドの中でもその1品を選んだ理由があるかもしれない、って考えると、自分が知らないから捨てていいとはならないってわかってるんだけどさ。展示空間にいると何が正しいのかわからなくなった。

作者と同時代の人間が見るから回収できたものを後の世代の人間が理解するって、現代アートに限らず難しいなぁ。そのことついつい忘れて自分の中で勝手にアナクロニスムやっちゃうから自戒の念として別件のありがたい言葉を下記に引用しておく。

美術史学の研究においては、「そのように読める」という言表と「そのことを意図して作られた」という言表の隙間を埋める必要がある(と筆者には感じられる)。

引用元: 伊藤大輔「「鳥獣戯画を読む」ということ」『ユリイカ』特集*鳥獣戯画の世界(2021)p.84

オンラインレクチャー(1)ボイス解説

前述した豊田市美術館のオンラインレクチャー、エリック・サティ参照ゆえにアーカイヴ残せないだけだと思っているので、備忘録を残しておく。

今晩夜7時より、豊田市美術館主催の無料オンラインレクチャー「ヨーゼフ・ボイスのユーラシア」を開催します。今日は主に

— Shinya Watanabe 渡辺真也 (@curatorshinya) May 12, 2021

1. ヨーゼフ・ボイスとは誰か?

2. ボイスにとっての「ユーラシア」とは何か?

3. 『ユーラシアの杖』はどんな作品か?

についてお話します。https://t.co/PBgUXEwveo

講師の渡辺真也さんと豊田市美術館の鈴木俊晴さんによる配信は、ボイスに関する基礎おさらい→《ユーラシアの杖》解説→質疑応答という長丁場(19:00~延長して22:00頃)で繰り広げられた。

フン族と緑の党

個人的に、私にとっての「ボイスってなんなん?」はこの2語のおかげで和らいだ。

そもそもこの上記2記事をきちんと読んでいたらわかってたのかもしれないけど、渡辺さんの話で分かりやすくボイスについて教えてもらえなかったらこの記事を探し出すことすらしてなかったので。

①フン族

高校でそれなりに世界史がんばった人は「民族の大移動」という言葉を覚えているだろうか。

このゲルマン人の移動は、フン族が移動→西ゴート族→東ゴート族が移動…という連鎖によって起こったといわれている。

渡辺さんがフン族≒モンゴル系と言われてハッとした。ボイスがユーラシアの概念(共同体としてのヨーロッパとアジア)を掲げる中で、《ヴィトリーヌ:チンギスハーンの玉座》のようなモンゴル英雄主題作品を制作したのは、ここからきているのか…!と。

なんでアジアの中でインドでも中国でもなくてモンゴル?親交あったナム・ジュン・パイクとつなげるなら韓国でもよくない?っていうのがずっともやもやしていたのだけど、ドイツというかゲルマン民族の歴史をさかのぼるなかでフン族と関連付けてモンゴルをチョイスしたって思うとめちゃくちゃすっきりした。

真偽はさておきフェルトと脂肪(原料は渡辺さんも知らないらしい)の利用に戦時中のエピソードを持ってくるのだから、理由なくモンゴルを選ぶわけがないですよねそりゃ。

このあたり、渡辺さんがわかりやすく解説していたし、渡辺さんの成果物を参照すればきっとわかるのだろうと思うので言語化のために後日参照します…

②緑の党

ボイスが緑の党の結党に関わってたの、恥ずかしながら知らなかった。結党後追い出されてることもあってドイツ政治の観点からボイスにたどりつけてなかったんだとは思うけど、作品だけじゃなくて実際に行動で思想を示してたのすごいな。

最近だと日本でもスポーツ選手やアーティストがビジネス的に自分の立場を示すことはあるけど、結党までやってのける人ってそんなにいないんじゃない?少なくとも日本ではなかなか見られない光景。

5月21日 (金) 19:00〜

— Media Ambition Tokyo (@MediaAmbition_) May 17, 2021

小川秀明、久納鏡子、市原えつこによる “SIGGRAPH Asia 2021 Art Gallery 連携セッション” を配信!新時代における儀式とは? 未来のアートギャラリーのあり方とは? 今年のテーマを紐解くさまざまな問いについて語る! https://t.co/ZNLx9MB4bU#mediaambitiontokyo#MAT2021 pic.twitter.com/WpluQOBXxv

話は少しそれるが、別件のこのセッションの中で「プラットフォームの定義は何か自分で考えてほしい(意訳)」って話が出てた。それと同じで、そもそもどこでどんな風に作品を見せるか、そもそも作品はどんなメディウムにどう表現するかってのが大事なんだろうな。

後世の人間だからこうやって事後のことを結果として分析できるけど、いろいろやってのけたボイスの成果物ってそりゃ評価されるわってのを理解できた。

オンラインレクチャー(2)《ユーラシアの杖》

オンラインレクチャーのなかで、《ユーラシアの杖》の制作経緯から作中の展開までの解説があった。

全82分、私は恥ずかしながら人との接触が怖くて序盤5分だけしか観れていない。豊田市美術館で「とりあえず全部観た」といっていた知人の集中力すごい。

そして研究者は全部観たうえで展開されるものを分析してるんだからもっとすごい。(図録や渡辺さんの著書に参考文献あるんだろうけどまだ追えてない…)

《ユーラシアの杖》を理解するうえでのクリスチャンセンの楽曲とデヴィッド・ボームの量子論に関する言及にはついてけなかったので割愛するが、

・《ユーラシアの杖》で使われた物品やボイスの動きには意味がある

・ボイスは動きの流れをドローイングとして残している

・ボイスの芸術はWWⅡ敗戦国ドイツの傷を癒すために《ユーラシアの杖》を制作した

・1つの物の外見からの想起・名称からの想起両方計算している

といった解説があった。ボイスの構成力もだけど、それをアナクロニスム起こさずにきちんと拾い上げられている研究史すごい。このあたりも前項同様に整理しきれてないのが悔やまれる。

後半のフリートークでボイスとフルクサスのいざこざ話も出てきたけど、この多重に意味かけたり喧嘩勃発しても作品でメッセージ出す感じ、ヒップホップの良曲やビーフのあらまし観るの好きな人は好きだろうなーって感じがした。

「わからない」を面白がる

これまでの文章をとおしてわかるとおり、私はこれまでより理解を深めたとはいえボイスのこと全然分かってないし、パレルモにもたどり着けてない。

わずかなわかった部分に「すっごーい(CV尾崎由香)」ってなってるし、わかってない部分にも「すっごーい」ってなってる。

これはきっと、暇と退屈がイコールでないように、わからないとつまらないはイコールじゃないからだと思う。わからない部分も面白いしちょっとでもわかることが増えるのも面白い。

どっちにもどっちの面白さがあるっていいなー、という気持ちをボイスとパレルモ、豊田市美術館のおかげで楽しめた。最高。

下書きを熟成させすぎて締め方わかんなくなっちゃってるけどそれはそれで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?