書けるときに日経日記 2021年8月8日

■全体感

AIの推進は中国の国家統制と非常に相性が良い。そして、今後の社会はデジタル、AIがキーワードになるため中国にとって非常にやりやすい世の中になってくる。

AIの発展において中国が不可欠な存在になる事は、AIやデジタルの社会において中国とのデカップリングは不可能であることを示している。

米中のイデオロギー対決に関係のないように見える環境やカーボンニュートラルの論点についても、その裏では様々な利権が絡んでいると思われる。

■今日の数字

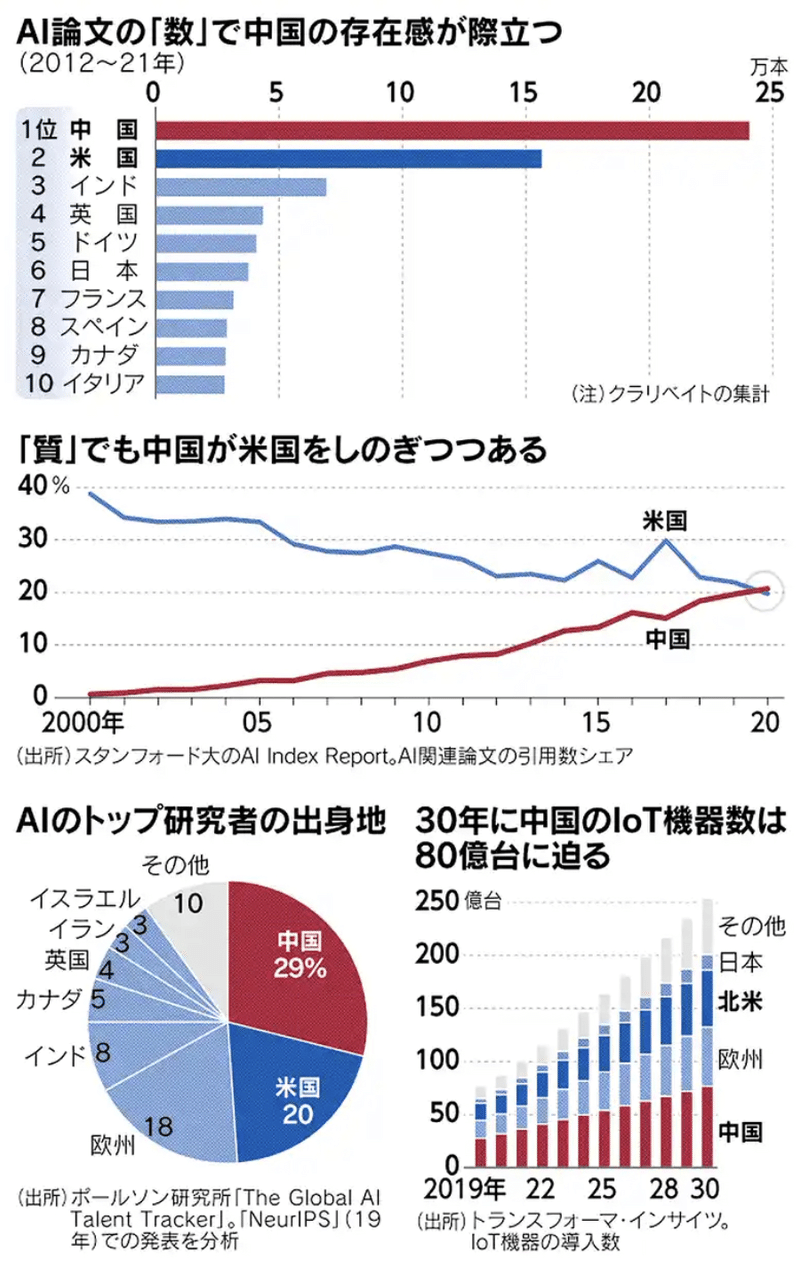

・20%→中国のAI論文の引用シェア。米国を抜く。

・3割→生物多様性などを維持するための陸地海洋の割合目標

・35%→2022年3月期の企業の増益割合。上方修正は一兆円超へ。

■所感

スマートフォンだけでこの日記を書いていると、画面を見ながら数字を拾ってくることがなかなか難儀なため今日の数字の部分は薄い対応とさせていただいた。

紙面やiPad等と併用して、画面を見ながら記載をする方が生産性が圧倒的に高まる。

中国AI研究、米を逆転

論文の質・量や人材で首位

こう言うと先入観に満ちた一方的な考えなのかもしれないが、中国はAIの活用について倫理的な側面よりも統制のやりやすさを優先させる可能性があるのではないかと思われる。

新型コロナウィルスの感染拡大を抑制するために、個人情報等のプライバシーを犠牲にしながら人の行動を統制し感染拡大を抑制した。そのプライバシーの規制と行動の統制にはAIが様々な面において活用されている。

上記は記事からのグラフや図の抜粋であるが、中国の優位性は明らかである。AIは国家の統制と非常に親和性が高いため、今後も国家としての推進を加速させていくことだろう。

IoTもAIによる統制を強化させるためには必要なインフラでもあるため、もともとの人口規模も踏まえてIoT機器数の拡大も中国が他のエリアを圧倒している。

AI VS教科書が読めない子供たちと言う本にも書かれていたが、AIは意味を意味として理解することはできない。(今のところ、と言うだけかもしれないが。)

そのため、人間がコントロール可能な数式の範囲内で人間の考える統制を強化するためにAIを活用できる段階においては、AIは人間の意思をより精緻に実現するための道具であると言えるだろう。

発想の自由度や、社会的な自由度が知的なクリエイティビティーを強化させる効果がある事は明白だろう。別に中国のAIの研究者についても自由度がないわけでは無いのだろう。またクリエイティビティーを発揮させるだけの魅力のある環境が提供されていることを想定されるため、先入観やイメージだけでとらえることが避けなければならないが、多様性や発想の自由度等で勝負をしなければ中国に勝てる存在がいなくなってしまうだろう。ここで、強みを発揮する以外に中国に勝てる要素があまり思い浮かばない。

企業業績、回復一段と

今期35%増益、上方修正1兆円超

コロナは業界によって様々な影響をもたらしている。

デジタル関連や、製造する場所と使用する場所が分離できる製造業については好調である。

一方で、波に乗れない日本と言うエリアに土着せざるを得ないサービス業、特に飲食宿泊サービス業については軒並み調子が悪い。

この2極化と、コロナ後の社会においてどのように製造業とサービス業をその本来のバランスに是正させていくかということが今後の社会課題になってくるだろう。

みずほ、排出枠売買を企業に仲介

脱炭素へ世銀と

企業ごとの排出枠をどのように設定すべきか、その初期値の割り振りができて、かつ企業に受け入れられなければ、排出枠取引は実現できないのではないか。

例えば、いままでの通常営業で年間100トンのco2を排出している企業があるとして、その企業の排出枠をゼロとすれば100トン分の排出枠を購入する必要が発生する。

逆に150トンの排出枠が設定されれば、50トン分の排出枠の販売が可能となる。

それぞれが異なる事情の中で、いままでに存在しなかった枠の設定により、新たな課税が生まれるようなイメージだろう。

実際に炭素税という考え方も排出権の代替として存在する。

もともと何の追加コストもかけずにCO2を排出していた企業が、いきなり上限を設けられてそれを超える場合には追加コストで排出権を購入しなければならなくなる。

ある企業はそれが非常に厳しい水準となり、そうでない企業はほとんど負担がないむしろ売却可能な排出権枠が生まれると言うような不公平が出てくる事は想定される。

CO2の削減割合をどんどん進める社会において、それぞれの国トータルが持つ排出枠そのものは年々減少してくることになるため、じわじわと排出権そのものの希少性が高まってくると言うことになるのだろう。

当たり前であるが、この排出権の設定とその値付けについては誰かがその利権を握ることになる。そしてその義務を世間が受け入れて初めて成り立つわけなので、経済合理性と環境保護をリンクさせるほどの規模でこの排出権取引が実現されるかというとなかなか難しい面があると思われる。

グリーンアルミ広がる 再生エネで製造、CO2抑制

アップルやBMW採用

これは小さいけれども大きな変化である。

CO2の削減に取り組む企業が、経済合理性を得られるためには消費者・顧客の意識の変化が不可欠であり、投資家からの圧力もあるのだろうか、顧客側に商品色の変化が現れてそれが具体的に計測可能な価格に落とし込まれてきたと言うこと。

資本主義である以上は、経済合理性が成り立つなければ企業の継続も成り立たない。環境保護によって地球の存続を推進する中でそれが企業の継続と整合して初めて実現が可能になってくる。

そのような顧客や消費者と企業の経済的な活動を結びつけるためには経済的な価値である商品サービスの価格にそれが落とし込まなければ難しい。

その動きが電力消費の激しいアルミの生産において、グリーンプレミアムと言うことで価格に落とし込まれている。

このようなプレミアム価格は、イメージで片付けられる部分もあるだろうし、実際には大してCO2削減に貢献していなくてもイメージだけで値上げを許容してしまうような場面もあるだろう。

プレミアム価格については、その具体的な内容を精査して値付けを許すような仕組みが必要だと考える。イメージ先行型の環境保全では実態が伴わないケースが出てくるからだ。

具体的なCO2削減効果に対して適切な値付けが行われると言うことであればそれは環境保護と資本主義が合理的に結びついた姿であると言えるだろう。

カーボンプライシングや、それを商品サービスの値付けに落とし込むロジックについてはある程度共通の方式があったほうがわかりやすいのかもしれない。

消費者や顧客は結局その商品サービスが欲しいと思った値段で購入するため、CO2削減にどれだけのコストがかかるのか、それによって値上げされた金額で魅力を感じなければ購入することもないだろう。

プレミアムの正当性を示すロジックにはなるが、それによって消費者や顧客に購買を強制することはできない。結局はマーケティングとイノベーションであり、値付けに値するクオリティーやその他の要素を提供できるかどうかにかかっているのだろう。

一方で、アルミニウムなど原材料価格については合理的なロジックによって算定することが可能であると思われるためこのようなプレミアムが原材料に付加される事は歓迎したいと思う。

陸地・海洋、3割保護へ 生物多様性を維持

世界200カ国・地域、年内にも目標

国立記念公園や環境報告など、ごく限られたエリアの話だと思っていたが、世界的に見ると陸地や海洋の3割を保護の対象にしようと言うこと。

もちろん保護や規制のレベルは温度感があるのだろうが、地球の3割が保護対象になると言うのはなかなか衝撃的な割合である。

今後の経済活動において、様々な制限が出てくることが想定されるが、それはCO2の削減と同じように地球が存続していく上で必要なことなのだろう。一方で、その制限の中身をしっかり見ていかなければ特定の人の利権や様々な思惑によって無駄な規制をされることになりかねない。

自然保護や生物の多様性など、否定しようもない事を理由付けに規制される事は我々としては納得ができるのだが、専門家が知りながら害をなさないことを願う。

専門家がそのプロフェッショナリズムを生かし、良かれと思う規制を設けてくれることを信頼しなければ、我々としても常に疑いの目を持って規制を受け入れていくことになってしまう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?