『グラン・トリノ』以降のイーストウッド

『グラン・トリノ』(2008年)で自らの肉体を棺桶に葬ったイーストウッド、その作家性を捉え直してみたい誘惑に駆られている。いったい彼は何を見つめ、何を撮ろうとし、どこへ行くのだろうか。

誰もが「これは映画か?」と困惑した顔で観終え、劇場を出た後も頭の隅に何かが引っ掛かっている。2008年以降の彼の作品は、そんな不可思議で奇妙な相貌を湛えている。『グラン・トリノ』(2008年)から『リチャード・ジュエル』(2019年)に至るまで、ひとつずつ見直していきたい。

『グラン・トリノ』

2008年 クリント・イーストウッド ビー・ヴァン

20世紀のアメリカを象徴するフォード社の「グラン・トリノ」。それをモン族の少年に委ねるということは、すなわちアメリカの未来を他人種である移民に託すということの象徴である。また、この少年がモン族であることの意味も当然あり、例えば70年代後半、アメリカがベトナム戦争に負けると、破壊工作に参加させられていたモン族は行き場を失った。アメリカが戦争に加担したせいで難民となった彼らに対するひとつの贖罪の考えがこの映画の根底を流れている。朝鮮戦争で罪を犯した頑固な老人から、アメリカの未来であるモン族への精神的な「伝承」。これは70年代に『ダーティハリー』(1971年)や『サンダーボルト』(1974年)などのニューシネマで、実存的な不条理や反体制を描いてきたイーストウッドがやるからこそ意味があるのだ。

また、イーストウッド自身のフィルモグラフィ的側面を見るととても感慨深いものがある。俳優としてのイーストウッドは60年代のドル箱3部作や、『ダーティハリー』(1971年)で有名になった。そこで演じたのはニヒルなアウトローによる勧善懲悪。しかし、それは同時に残酷かつ暴力的な善性を担っていた。これを乗り越えたのが『許されざる者』(1992年)で、この映画でイーストウッドは、従来の西部劇的な勧善懲悪を拒否し、ハリウッド西部劇を終わらせた。そんな彼が、暴力を封印し、銃を置く物語。それが、この『グラン・トリノ』(2008年)なのである。この映画のラストでマカロニウェスタン的なカタルシスを期待した人もいるのかもしれない。しかし、このラストには俳優としてのイーストウッドの総決算的な意味が含まれているのだ。アメリカが歩んできたような、銃で解決する方法を選ばず、そして自らを棺桶に葬る、すなわち、ケリをつける。指で象った拳銃から放たれたのは、暴力を終わらせることの幸せである。

エンドロールにて沿岸を走るグラン・トリノを観た時に、我々は、この作品が多層のレイヤーによって閃光のように輝きを放ち続けることを知る。これはアメリカ映画史に刻印されて然るべき事件である。

『インビクタス/負けざる者たち』

2009年 マット・デイモン モーガン・フリーマン

「これは本当にイーストウッドが撮ったのか?」と若干の寒気を背中に感じながら鑑賞したのを覚えている。実話を元にしたとはいえ、予定調和なストーリーに絵に描いたようなハッピーエンド。イーストウッド的な作家性の意地の悪さは影を潜めていて、そこには不穏さや苦痛がフィルムを侵食することはない。苦痛のイメージを生み出すかに見える要素はただ二つだけ、序盤のクロスカッティングで描かれる新聞配達と試合会場での飛行機である。どちらも一応のサスペンスに貢献はするものの、イーストウッド的事態は何も起こらない。あの大家がこれを撮ったのかと俄には信じがたい状況に、なんとも不気味としか言いようのない雰囲気が漂っている。

この奇妙なフィルムに一つの見方を提示したい。今作が撮られたのは2009年、『グラン・トリノ』(2008年)の直後の作品である。『グラン・トリノ』とは、俳優としての”イーストウッド ”が遂に銃を置き、自らを棺桶に横たわらせた作品である。フィルモグラフィーを見れば、”グラン・トリノ”を次世代のアジア人に継承した ”あの”イーストウッドが、亡霊として、今作で多民族国家を扱ったのではないかという錯覚を帯びてしまう。

試合のシーンは、アルドリッチ的で余計なメロドラマもなく、情を煽るわけでもなく、とにかく見やすい。流石の手つきには安心する他ない。

わかりやすく映画であるはずなのに、亡霊として侵食するイーストウッドはその存在を無効にしてしまう。今作を境にイーストウッドは10年代の作家性を持ち始めることとなる。

『ヒア・アフター』

2010年 マット・デイモン セシル・ドゥ・フランス

「何故この題材?」と思わず首を傾げてしまうが、この変態が作る映画にまたしても私は感動した。『グラン・トリノ』(2008年)で自らを棺桶に葬ったイーストウッドがついに死について考え始めたというのか。霊媒師・臨死体験を扱うというトリッキーな変態性に混乱し、その掴みどころの無さに当惑する。しかし、「必要な人に巡り会う」というある種のラブストーリーゆえに、ラストで広がるのは静かな感動であり、それは身震いするような甘美な快感であった。

『J・エドガー』

2011年 レオナルド・ディカプリオ ナオミ・ワッツ アーミー・ハマー

なるほど、最近のイーストウッドらしい格調高い色使いである。FBI長官としての功績やアメリカの正義などといった題材はとりあえずどうでもよろしい。今作から4作品連続でイーストウッドは伝記ものを描いている。おそらく、彼は「アメリカ人」を描きたいのだろう。今作では主演にディカプリオを置いていることからも明確にそれがわかる。

『ジャージー・ボーイズ』

2014年 ジョン・ロイド・ヤング

イーストウッドが今度はアメリカンドリームを描く。ザ・フォー・シーズンズには特に思い入れもないが、イーストウッド映画で個人的No. 1。素晴らしかった。余計なメロドラマを排除し、淡々とバンドを描く手付きが我々を感動へと誘う。個人的な趣向としては、ラストのミュージカルシーンの始まり方に惚れてしまった。

『アメリカン・スナイパー』

2014年 ブラッドリー・クーパー

『父親たちの星条旗』『硫黄島からの手紙』(2006年)がフリになっていることなど言うまでもない。この作品では、主人公のスナイパーを”ヒーロー”として描く訳でも、”殺人者”として描く訳でもない。イーストウッドは、戦争におけるアメリカ人をひたすら視線劇で描くことで、今度は我々は視線を奪われ、無音状態に追いやられ、そして失語状態に陥るしかない。

『ハドソン川の奇跡』

2016年 トム・ハンクス

事件が起きた後に焦点が当てられるという珍妙さにイーストウッドの変態性を感じる。普通ならハドソン川への着水する過程を中心に描くものだろうに、今作はトム・ハンクス演じる主人公と運輸安全委員会の舌戦に主題が当てられていた。主人公はハドソン川への着水が”奇跡”ではないことを証明する必要がある。事件が起きた”過去”に向かって話が向かっていく構造は『15時17分、パリ行き』(2018年) と対をなしているわけだが、描かれるのは同じ”アメリカ的ヒーロー”であることは変わりない。しかし、この屈折した描き方には戸惑うしかない。『グラン・トリノ』(2008年) で自らを棺桶に葬った男が好き勝手に映画と戯れる様を、我々は手をこまねいて見ているだけである。

『15時17分、パリ行き』

2018年 アンソニー・サドラー

イーストウッドは、実際の事件の当事者たちに本人役で出演させる、というとても珍妙なことをしている。主人公のスペンサーは、銃や戦争に執着し、軍人になることを熱望している男だ。だが、なかなか思うようには行かず、教官に叱られる場面は、不穏なものを感じさせる。まるで『フルメタル・ジャケット』(1987年)の「デブ」を彷彿させるよう(顔も結構似ている)。スペンサーのシーンだけを見れば彼がテロリストになったとさえ勘違いしそうになるのだ。すなわち、この映画ではリアリティを追求すると同時に、非常に映画的な「ヒーローとテロリストの境目」、そしてそれを決める運命が描かれていた。

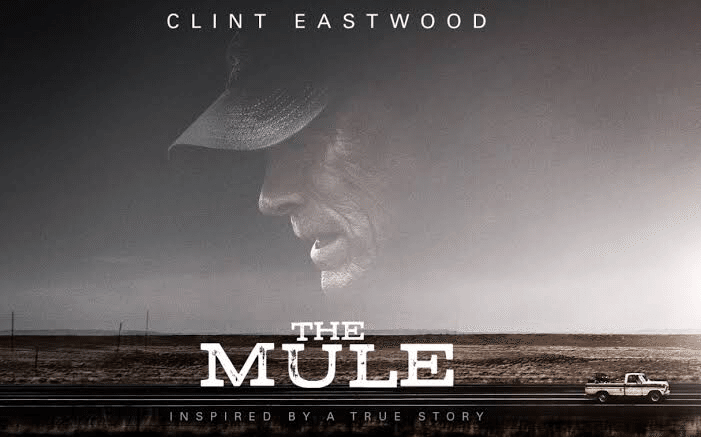

『運び屋』

2018年 クリント・イーストウッド

これまで「追う側」であったはずのイーストウッドが、今作では「逃げる側」である。それはロバート・レッドフォードのモチーフであろう、などと思わず呟いてしまうが、レッドフォードは今作が発表された2018年に引退している。レッドフォードの模倣、よく言えば、彼に対する挑戦であろうか。ポリコレに対する挑発も垣間見れることも含め、ある意味意欲作なのだろうが、彼の趣味を含んだ実験作ににも見える。

『リチャード・ジュエル』

2019年 ポール・ウォルター・ハウザー キャシー・ベイツ

自室から大量の銃が出てきたり、O・J・シンプソンズの本を読んでいたりと明らかに怪しげな主人公はブクブクと太っている。この主人公が横柄な態度のFBIに媚びを売る醜い様をカメラに収めていくイーストウッドはあくまでこの肥満体をアメリカ的ヒーロー像に重ねていく。ポリコレバカには現代的なテーマや女性描写ばかりが注目されがちではあるが、極めてイーストウッド的な”ズレ”が垣間見える映画だと思う。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?