記事一覧

今も昔ものぼせには『足三里』に灸すべし ー徒然草:兼好法師が伝えるセルフケアのすすめー

枕草子、方丈記と並び、日本三大随筆の一つにもなっている徒然草にも足三里の灸についての話題を見出せる。

冒頭、「つれづれなるままに、日暮らし、硯(すずり)に向かひて・・・」の一節で始まる徒然草は兼好が日常生活の中で見聞した出来事、経験から得た考えや逸話を気の向くままに書きつづった隋筆である。

その第148段に『四十以後の人、身に灸を加へて、三里を焼かざれば、上気の事あり。必ず灸すべし。』とある。彼が

ツボでいきいきー東洋医学よもやま話ー

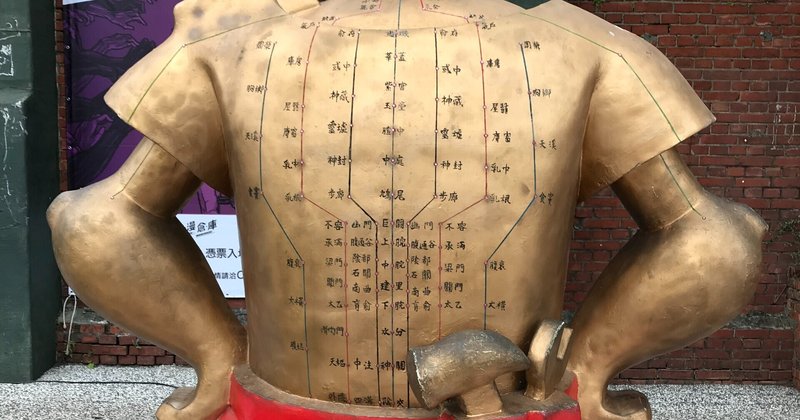

006_経絡は体を修復するポイントツボは経絡(けいらく)と呼ばれるエネルギーの通り道に点在している。

ツボへの刺激は経絡に影響を与えるので、離れた部位の症状も改善できる。

ある日、バレーボールの女子選手(19)が来診した。スパイクの時に肩が痛いという訴えだった。検査してみたものの、肩に異常は認められない。

「最近、何か変わったことはなかったか」という質問に、女子選手は「数日前の試合で、相手のスパ

ツボでいきいきー東洋医学よもやま話ー

005_手足の井穴 病気で温度感覚に変調

以前に述べた通り、ツボの数は現在、全部で361ある。それぞれのツボは14の経絡(けいらく)のいずれかに所属している。

なかでもユニークなのは、手足の爪の生え際にある六つのツボだろう。

いずれも経絡のエネルギーがあふれ出るところとされ、経絡の先端にあたる。少商(しょうしょう)、商陽(しょうよう)などの名前があり、総称して『井穴(せいけつ)』*と呼ぶ。

ツボでいきいきー東洋医学よもやま話ー

004_最新の脳科学から迫る経絡の謎

ツボを理解する上で重要な経絡という情報伝達系がどのような仕組みになっているかは、現在に至るまで謎のままだ。しかし、1996年に発表された研究はその仕組みの一端をうかがわせている。

研究で取り上げられた患者は、列車事故で右腕の肘から先を失った青年。

”切断された手がある”という感覚が、青年にはあざやかに残っており、歩く時には他の部位と合わせて動いたという。

さ

ツボでいきいきー東洋医学よもやま話

003_秘められたエネルギー回路

ツボの歴史を考えるうえで、興味深い事例が1949年、千葉大学眼科学教室で見つかった。

視力障害で入院していた男性患者(51)に、鍼を打つと、しびれたような感覚が体内の経絡に沿って全身に伝播し、そのルートをなぞることができた。落雷を受けたことがあるという男性は「経絡敏感人」と名付けられたという。

経絡はエネルギーの回路で、中国の紀元前の医書にも登場する。

手足

ツボでいきいきー東洋医学よもやま話

002_ツボの数は1年の日数と同じくらい

ツボのことを専門家は経穴(けいけつ)と呼ぶ。

広辞苑では「灸(きゅう)を点じ、鍼(はり)を打つべき身体の箇所。全身に数百か所あり、経絡(けいらく)の要所にあたり、病気の診断と治療の対象点」と説明している。

痛みがある所に、とげが偶然に刺さったり、石が当たったり、やけどになったりして、痛みが和らぐことで新しいツボは発見されてきた。

一つひとつのツボが、経

ツボでいきいき-東洋医学よもやま話

001_奧の細道押して旅する足三里

疲労回復には、「三里の灸」が効くと言われる。

全く動けなくなって、足三里に灸をしたら、さらに3里(約12キロ)も歩けたというのが、この言葉の由来というが、これは俗説だ。

中国のツボ解説書によると、膝の皿の下方外側にあるくぼみから、三里の所にあるから、こう呼ばれるようになったらしい。

ここでの一里は、手の親指の横幅にあたる。

わが国では、松尾芭蕉の紀行文「奥の細