FM84.0MHz Radio City presents "Saramawashi.com -The Vinyl Paradise" 038:村上春樹の音楽第2回

さらまわしどっとこむ -The Vinyl Paradise-

第38回(2022年6月17日(金)20時~

(再放送:6月19日(日)19時~)

清澄白河にあるカフェGINGER.TOKYOのオーナー高山聡(あきら)がお届けする音楽番組です。

全曲アナログ・レコードでお届けします。しかも可能な限り7インチ盤で、しかもフルレングスでかけます。

サーフェスノイズにまみれた1時間、ぜひご一緒に。

今週のお題は村上春樹の音楽2、Jazz編です。2週ほど再放送対応でお休みをさせていただきまして、久々の番組後記です。前回同様しゃべり過ぎまして、バリバリ編集入ってます。申し訳ありません。

今回はいかに村上春樹がトラッド・ジャズに精通しているかというあたりから説き起こし、「村上さんのところ」というウェブサイトに寄せられた質問に村上春樹が回答する本から、「レコードの魅力」や「ジャズの魅力」について語っている部分をご紹介しました。

また、2011年の「雑文集」に収録された「ビリー・ホリデイの話」という短編で、小説家になる前、国分寺でピーターキャットというジャズ・バーをやっていらした頃によくきていた米兵さんの逸話などをご紹介し、ジャズとは言葉で言い表せない部分もある音楽だという村上さんの考え方をご紹介しました。

1曲目

「Lover Come Back To Me」Billie Holiday (1944.04.08.)

「ビリー・ホリデイの話」では、何でもいいからビリー・ホリデイをというリクエストを受けるのですが、ここでは高山が一番気に入っているビリー・ホリデイの曲をご紹介しました。エディ・ヘイウッド・トリオをバックにしたテイクです。

2曲目

「Five Spot After Dark」Curtis Fuller (1959.05.21.)

バップ以降の有名曲を素材にした小説もいくつかあるということで、2002年の「アフター・ダーク」を取り上げ、人間的なぬくもりを感じさせる曲としてご紹介しました。パラレルワールド的舞台を夜の都会に置き換えたことで、意外に分かり易いものになっており、村上作品から難解な部分を取り除いたらどうなるかという実験的なことをやっているようと述べております。

3曲目

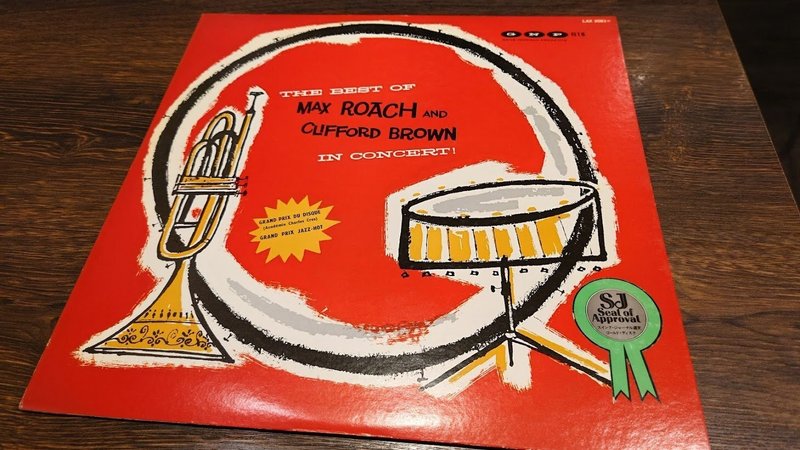

「All God’s Chillun Got Rhythm 神の子はみな踊る」Clifford Brown (1954.04.)

2000年に刊行された短編集「神の子どもたちはみな踊る」は複数形にしていますが、明らかにスタンダード・ナンバーからいただいたタイトルです。ただし、この短編集にはいじわるなしかけがあり、一物が大きすぎて踊るとカエルのようになってしまい、彼女から「カエルくん」と呼ばれる善也くんと、同じ短編集に収録された「かえるくん、東京を救う」はまったく別キャラでして、メタファまみれの東京を救うかえるくんの扱いが難しくもあり、読者を煙に巻く技を披露しています。

4曲目

「(On A) Slow Boat To China」Sonny Rollins (1951.12.17.)

1983年の短編集「中国行きのスロウ・ボート」は、村上さんがソニー・ロリンズの演奏が大好きということで、まず先にタイトルがあって、そこから書き出したということです。「今だと携帯電話やスマホがあって、すれ違いを題材にするのは難しい」などと言いながら、この作家さんが言葉選びにかなり慎重で陳腐化を避ける努力をしていると解説しております。

5曲目

「Pretend」Nat King Cole (1953)

村上さんは結構意地悪というかいたずらを仕掛けているようなところがあり、小説に登場する曲が必ずしも簡単に聴ける曲ばかりではないということをご紹介しました。例えば「羊をめぐる冒険」に出てくるベニー・グッドマンの「エアメール・スペシャル」はチャーリー・クリスチャンのギターが入っているヴァージョンでないといけないとか、「国境の南、太陽の西」に出てくるデューク・エリントンの「スタークロスト・ラヴァーズ」もなかなか難題、ナット・キング・コールの「国境の南」も存在しないのではと言われる曲です。でもYouTubeで検索すると出てくるということまでご紹介し、意地悪と言っております。

6曲目

「Waltz For Debby」Bill Evans (1961.06.25.)

そういう意味で味が薄いのは「ノルウェイの森」だということで、直子さんとのお初の食事シーンで流れている「ワルツ・フォー・デビー」です。

7曲目

「Airegin」Miles Davis (1956.10.26.)

「納屋を焼く」というシュールな短編に登場するマイルズの「エアジン」です。この人の面白いところは、拘ってジャズ曲を使うときはその古さで語りべの年齢を感じさせる小道具にしていたりするけど、そうでないときは、かなりテキトーということを解説しております。

8曲目

「Honeysuckle Rose」Louis Armstrong (1955.04.~05.)

「1Q84」に登場する天吾の年上のガールフレンドが古いジャズの魅力を語るときに出てくるバーニー・ビガードというクラリネット奏者は、「一流ではないけど愛すべき演奏」ということです。年上であることを強調し、人物の文化度を語る小道具として使っています。

9曲目

「Honeysuckle Rose」Thelonious Monk (1956)

「ノルウェイの森」にもセロニアス・モンクの「ハニーサックル・ローズ」が登場しますから、この2曲を聴き比べてみましょうということです。加えてこのモンク盤、とんでもないミステイク盤でして、別のレコードのレーベルが貼り付けられているんです。村上春樹流の「やれやれ」的なものとしてご紹介しました。

10曲目

「Singin’ The Blues」Bix Beiderbecke (1927.02.04.)

11曲目

「I’m Coming Virginia」Bix Beiderbecke (1927.05.13.)

「ポートレイト・イン・ジャズ」の表紙を飾るビックス・バイダーベックについて「ビックスの偉大な才能を知るにはたった2曲を聴くだけで十分だ。「シンギン・ザ・ブルース」と「アイム・カミン・ヴァージニア」。素敵な演奏は他にもいっぱいある。しかし異能のサックス奏者フランキー・トランバウアーと組んだこの2曲を超える演奏は、どこにもない。それは死や税金や潮の満干と同じくらい明瞭で動かしがたい真実である。たった3分の演奏の中に、宇宙がある。」とおっしゃっているわけです。聴かないわけにはいかないでしょうということで、ご紹介しております。

12曲目

「My Favorite Things」John Coltrane (1961)

今回はビリー・ホリデイで始まり、「海辺のカフカ」に登場する「マイ・フェイヴァリット・シングス」で終わろうというのが、村上ジャズを語る上での基本線ではないかということで、エンディングはこの曲です。如何様にも深読みできる村上さんの文章においてのジャズは、ジャズメンの死や時の流れと文化的混沌みたいなものまで織り込まれていますから、ぜひ読んでみてと申しております。

次回はB面の名曲特集英国編です。お楽しみに。

番組へのご意見やお便りをください。

voice@fm840.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?