美術制度の中の人種・女性差別 照明と演色性と肌の色

序

花王が美白という表現を取りやめることを公表した。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70408840W1A320C2TJC000/

化粧では「日本人の肌」に合わせた化粧といった売り文句も使われたり、従来から問題のある表現が無批判的に使われたりもしていた。けれど、肌の色は単一ではないし、その基準も単一ではない。

この種の肌の色をめぐる問題は私の専門領域である美術においても議論になることだ。「黒く美しい」と聖書の中で書かれたシバの女王が、絵画の中では白くされたように、美術における色には差別的な危うさが潜んでいる。

今日、ギャラリーなどはWhite Cubeと呼ばれる白い壁面を備えた形式をとることが多い。これ自体は特に差別性があるとは言えないが、ナチスドイツもWhite Cubeを推進していたことを考えると、こうした白さにはどこか危険な香りが漂ってくる。もしかするとそこには美術の制度の中に埋め込まれた差別性と言うものがあるのかもしれない。

美術において当たり前に見なされるシステムには、色々な差別が潜んでいる。それはもううんざりする程どこにでも埋まっていて、泥沼のように美術を掴んで離さない。

中でも私がずっと気になっている、深くて明確な差別が埋め込まれた美術に関するシステムがある。

それが照明に関することだだ。

言うまでもなく、照明は美術展示における最も重要な要素の1つになっている。光がピカッとなければ作品は見えなくなってしまうし、色を見ることもできない。十分に予算のあるアーティストやギャラリーであれば、照明はきちんとしたものを購入したほうがいい。照明の指導は、私自身大学の博物館実習や展示の練習でなんども受けてきた。美術展示の基礎が照明だ。

照明と演色性

照明の何がそんなに問題なのだろうか?その答えは、良い照明の基準と関係がある。

まず、良い照明って何だろう?照明を考えるときには様々な要素があるが、もしあなたが美術作品を照らしたいと思うのであれば、重視すべきは演色性と呼ばれる基準だ。

そして照明という制度の中に埋め込まれた差別性を体現するのもこの演色性である。でも、そのことを考える前にまず演色性とは何かを説明したい。

そもそも、私たちはなぜ色を見ることができるのだろ?フシギナコトダ。色とは、光のある特定の波長を私たちがある色と認識することで見ることができるものだ。太陽に照らされた世界がカラフルに見えるのは、太陽光が物体に当たることで特定の波長の光が反射し私たちの目に届くから。

逆に言えばこう言うことができる。私たちがある色を感じるためにはその色の波長が元から光源の中に含まれていなければ、ならない。

例えば、安いLEDであれば含まれている色の波長は青色に偏っていたりして、赤色成分に欠けているため、赤色を正しく再現することができない。質の悪いLED照明の下で、ご飯が不味く見えたりするのはこのためだ。

だから、色をきちんと出すには、光源自体に色の偏りが少いことが求められる。この、色を再現することができているかどうか? という指標が演色性だ(やっと辿り着いた)。日本では演色性の評価基準はJIS規格で定められていて(キャッカンセイを担保するために)これは更に平均演色評価と特殊演色評価に分けられる。

私が問題として取り上げたいのが後者の特殊演色評価だ。平均演色評価では光のスペクトラムに沿ったいくつかの色が基準となるけど、特殊演色評価においては代表的な元色四色に加えて「木の葉の色」そして「西洋人の肌の色」「日本人の肌の色」とされる三色が加わった七色の再現性が評価される。

演色性と差別、人種と女性

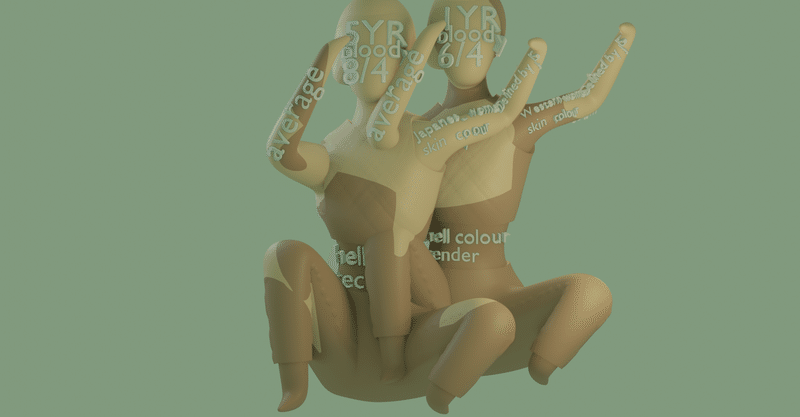

照明の問題とはこの特殊演色評価の「西洋人の肌の色」「日本人の肌の色」の二色にある。マンセル値で5YR8/4と表記されるライトピンクと1YR6/4とされるこの色は、JIS規格では特に呼び名がないが、Panasonicをはじめ多くの照明メーカは「西洋人の肌の色」「日本人の肌の色」とこの色を呼称している。

後者の日本人の肌の色とされる色は、欧米の規格であるCIE規格に付け足したJIS規格独自のものであり、元になったCIE規格が西欧から見た白人主義に基づく規格であるのは間違いない。

「日本人の肌の色」を追加することで日本の規格はこの西欧主義に抵抗しているように見えるが、この色を「西洋人の肌色」とあえて人種ではなく地域で呼称する日本の姿勢も、白人主義に追随するものでしかなく、それと対比させ「日本人の肌の色」と特定の色を呼称するのも、自国の多様な肌色を覆い隠すものでしかない。

実際、この照明における白人至上主義は映画の現場ですでに別の形で問題となっている。アカデミー賞作品賞を獲得した2016年の映画『ムーンライト』では、従来のライトやフィルムでは、黒人の肌の美しさを自然に出すことはできなかったとして、黒人にフォーカスするために照明も肌色に合わせて独自の調整を行なったことが語られていた。

JIS規格の特殊演出評価には他にも気になる点がある。性差の問題だ。パナソニックのPDFや岩崎電気の資料など照明会社がネット上で公開している資料の一部では、この特殊演色評価の色を「西洋人の肌の色」「日本人の肌の色」ではなく「日本人の女性の肌の色」「西洋人の女性の肌の色」と表記している。

どのような観点からわざわざ女性のと言う指定がされたのかは不明だけど、ここにジェンダー非対称な意識が垣間見える。なぜそれは女性と限定され、女性に限定されるのか?照明の演色性が提示する"見られる存在"とは、ある国家で覇権的な人種の女性なのだ。

特殊演色性の評価基準はこのことを能弁に語っている。照明それ自体が差別的な技術である、と言い切れるかどうかの解釈は議論の余地があるけれど、少なくとも照明を支える技術的支持体は差別の思考の上に成立しているは、議論で照らさずとも明らかだ。

照明という具体的で客観的な技術の中にさえ、逃れ難い差別性が刻印されている。そのことをどう考えるにしろ、差別性はこんな風に美術の制度の中に分かち難く巣食っている。

照明を問うアート

最後に、照明の奥底にある制度化された差別を、別の視点からシュートした作品を取り上げたい。

安西彩乃の個展「sekaiga-pinkni-mietakotonai」 がそうだ。この展示では、すべての照明にピンクのフィルターがかけられ、「世界がピンクに見える」。絵画も彫刻もインスタレーションも、全てが"正しい"色彩から離れた色で照らされる。青い色はモノクロに見えることだろう。

アーティストの安西氏はこの展示を

「「自分の見ている世界は透明か?」を自身に問い続け、生活と制作を行ってきた。今回はその過程で発生した作品を発表する。」

「誰もが免れ得ない認識の歪みを可視化するというコンセプトのもと、全てのモノに常時フィルターが掛かり続ける状況を制作し、その環境下で作品、制作者、鑑賞者による対話が行われる。」

と語る。

照明を通して投げられるこの問いは、美術を取り巻くシステムそれ自体にも深く光を当てる。私たちの制作も鑑賞も、文字通りのバイアスの上に存在してきた。このバイアスが直接、鑑賞体験に影響を与えてきたかどうかはわからない。けれども、照明の中に埋め込まれた言葉は確かにそこにある。

追記

この稿で取り上げた安西綾乃さんは現在黒瀬陽平氏と合同会社カオスラからのハラスメントをめぐって訴訟と被害回復の渦中にあり、このための支援団体Bewith_ayanoanzaiが発足しています。

https://bewithayanoanzai.cargo.site/

美術における様々な形のハラスメントは大きな問題です。先日も「表現の現場調査団」によるアートにおけるハラスメントの調査報告が出ました。https://www.hyogen-genba.com/

美術の制度や概念における差別への批判と共にハラスメントを許さないことも一緒に表明します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?