21世紀に絶望的な衰退を経験しつつある東北地方と、たいして成長力のない人口集積地である東京圏について

地方の衰退と東京圏の繁栄が相似形を為している昨今、という言説はもはやありきたりを通り超えて常識となりつつあるでしょう。

地方創生の方法や東京一極集中の是非については論争が絶えないところであります。

個別のニュースを聞く限り、あるいは、それぞれの地域にお住まいの方は日常の肌感覚として、少なからず「地方の衰退と東京圏の繁栄」が起こっているという漠然とした理解について否定できる由はないと思います。

大まかなデータから見ても「地方の衰退と東京圏の繁栄」は実際に起こっていると言うことができます。

図1は2000年の名目GDPを1とした場合の、各都道府県の2019年の名目GDPを表した図になります。

(出典は内閣府の「県民経済計算」より。全都道府県のデータが揃っている最新値が2019年でした)

数値が1.00未満の場合は2000年よりも名目GDPが減少していることを意味します。

該当しているのは、青森県(0.99)、岩手県(0.98)、秋田県(0.94)、福島県(0.99)、新潟県(0.97)、長野県(0.98)、鳥取県(0.87)、高知県(0.97)、大分県(0.97)の9県です。

北海道・東北地方では、北海道(1.01)、宮城県(1.12)、山形県(1.01)がそれでもプラス成長となっておりますが、北海道や山形県は約20年間で僅か1%成長という惨状ですし、宮城県の1.12も全国で突出して高いわけではないことが図1から了解できると思います。

もう少し見やすくするために、いくつかの都道府県を纏めた各地方ごとの2000年対比名目GDP指数を図2に表します。

北海道:北海道

東北:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

北関東:茨城県、栃木県、群馬県

南関東:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

北陸・甲信越:新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県

東海:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

北海道、東北、北陸・甲信越地方がいかに成長していないかということが分かります。

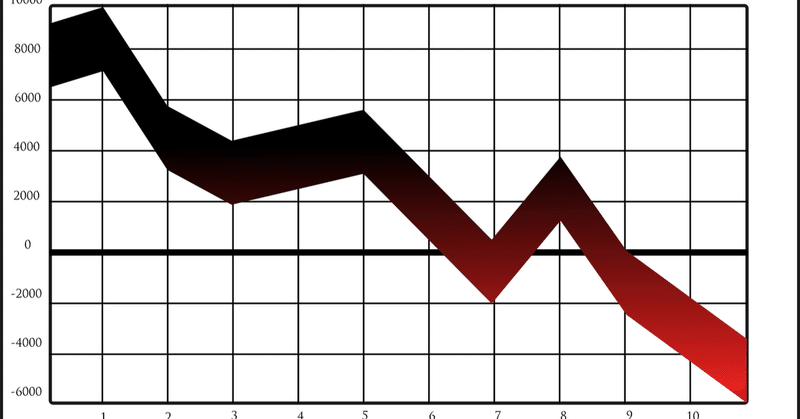

2000年からの各地域の指数の推移は図3の通りであり、

25%超の超高成長を享受する南関東、15%~20%程度の高成長を享受する北関東及び東海、5%~10%程度の成長を確保している近畿、中国、四国、九州・沖縄、そして僅か2.5%以下の成長に留まっている北海道、東北、北陸・甲信越の4グループに分かれております。

関東、東海、西日本だけが成長していると言えるかもしれません。

こういった数値から導かれるありきたりな結論としては、「北海道・東北を犠牲にして東京(南関東)が成長している」というものでしょう。

特に北海道・東北から東京圏への人口流出の激しさも併せて根拠とされることが多いように思われます。

実際、確かに北海道・東北地方の人口は減り続けており、逆に南関東は増え続けているため、この言説は説得力を帯びます。

図4は各都道府県の2000年時点での人口を1とした場合の2019年時点での人口を表した図になります。

南関東(東京圏)の都県における人口増加が著しい一方、東北地方は人口減少が著しく、宮城県ですら人口が減少しているということが分かります。

参考までに、地方別の指数とその推移を図5、図6として掲載いたします。

21世紀だけで東北地方の人口が10%以上減少しているという事実はそれなりに衝撃的なのではないでしょうか。

一方で、南関東(東京圏)の人口は10%以上増加しているのです。

尚、人口増減の要因には出生・死亡に伴う自然増減と移動による社会増減があり、人口減少の要因を社会増減だけに求めることはできない点に注意が必要です。

東北地方からの転出による社会減ついては以下の資料等をご参照頂いたり、ご自身での調査をお願いいたします。

https://www.tohoku.meti.go.jp/kikaku/vision/pdf/22chuki_kon3_4-3.pdf

しかしながら、経済的な豊かさや経済成長の度合いというものは名目GDPの絶対値やその伸び率だけで測れるものではないでしょう。

一人ひとりがどれだけ経済的に豊かな生活ができるか否かの源泉は一人当たりGDPにある、という説明で多くの方には納得して頂けると思います。

図7は2019年における各都道府県の一人当たり名目GDPの数値です。

計算式は名目GDP/総人口であり、総人口の出典は総務省の「人口推計」となります。(単位は1,000円/人)

確かに東京都の一人当たり名目GDPが突出して多いことが分かります。

ただ、東京都という外れ値をなくせば、東北地方も全国の各都道府県に負けていないように見えます。

その証拠として、地方別の一人当たり名目GDPを示した図8を掲載いたします。

北関東、南関東、東海が確かにトップグループを形成しておりますが。それ以外の地方は団子状態です。九州・沖縄がやや低いくらいが特徴でしょう。

東北と南関東を比較すると、東北が4,044千円/人に対して南関東が5,313千円/人ですので、南関東では一人当たりで東北の約1.3倍の経済的価値を生み出していることになります。

また、東海と南関東を比較すると、東海が4,992千円/人に対して南関東が5,313千円/人ですから、南関東では一人当たりで東海の約1.06倍の経済的価値を生み出していることになります。首都機能を持ち企業本社の集積地でもある東京都とその都市圏で形成される南関東が東海の僅か1.06倍というのは衝撃的に低く思われるのではないでしょうか。

東北の約1.3倍と聞くと、それなりに付加価値を生み出しているような気もしますが、東海の1.06倍ではイメージほど南関東(東京圏)が稼いでいるわけではなさそうです。

しかしながら、タイトルに記載した「たいして成長力のない人口集積地である東京圏」という文言は、この程度のことを指しているのではありません。

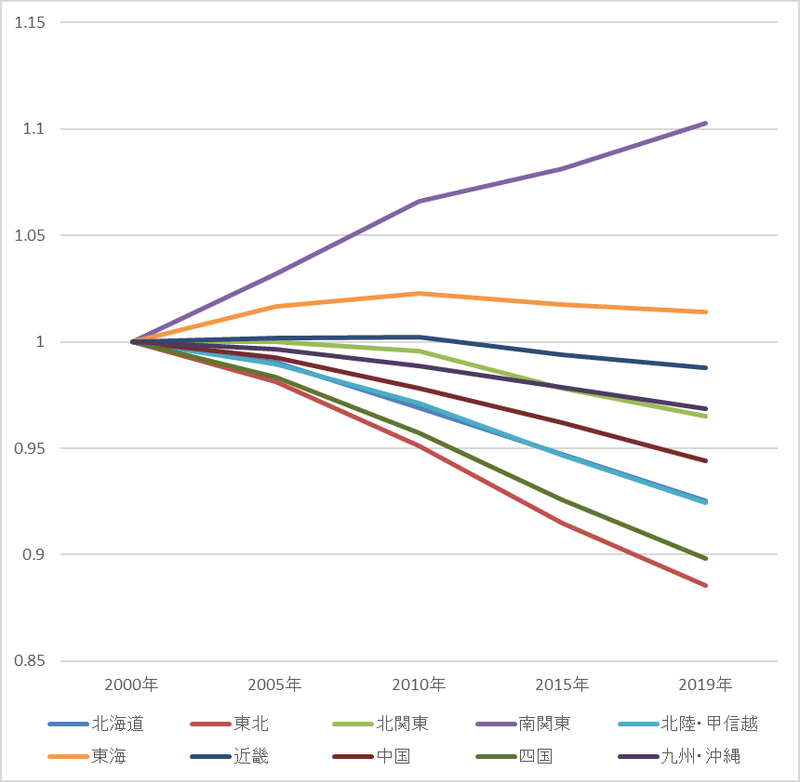

本稿で最も注目して頂きたい図は、以下の図9及び図10となります。

図9は2000年の一人当たり名目GDPを1とした場合の1人当たりGDPの推移であり、図10は2000年の一人当たり名目GDPを1とした場合の2019年の各地方の名目GDPを示した図です。

21世紀における、一人当たり名目GDPの成長率を示した図と言い換えることもできるでしょう。

恐らく、大多数の方が南関東の圧倒的1位を予想したのではないでしょうか。

人口集積地であり、首都機能を持つ官庁の集積地でもあり、企業本社の集積地でもある地方です。

人間や企業を各地方から収奪し続けて成立している地方なのですから、それに見合う成長くらいはしてくれているはず、という期待もあるでしょう。

しかし、結果は図9及び図10の通りです。

一人当たり名目GDPの成長率が最も高かったのは、2000年対比で約1.24倍となった北関東、続いて約1.20倍となった四国、そして約1.15倍となった東北と東海がほぼ同率三位となっております。

つまり、南関東(東京圏)はたいして成長していないのです。

この謎は、都道府県ごとに一人当たり名目GDPの成長率を見ていくと解き明かすことができます。

南関東(東京圏)のあまりに期待外れな成長率には2つの要因があります。

第一に、東京都自身は悪くない成長率ですが、傑出しているわけではありません。高付加価値産業が伸びていないのです。

第二に、埼玉県や千葉県、神奈川県といった東京通勤圏の成長率が著しく低いことです。つまり、単なるベッドタウンとして人口や経済規模が大きくなっているだけで、一人ひとりが生み出す経済的価値が増えていない、産業の質が向上していないのです。

言葉を選ばずに言えば無能凡人が集まっているだけなので、規模は大きくなれども一人当たりの生み出す価値は増加していないわけです。

(東京圏は大卒者の流入が激しく、東京圏出身者の大学卒業率も高いので、高度な教育を受けた人材が地元+各地から集まっているはずなのですが……)

もちろん、年金制度や地方交付税交付金を通じて東京圏の資源が地方に移転されている点などは考慮するべきかもしれませんが、それでも、一人当たりで見れば東京圏の成長が東北よりも停滞しているという点は自分で調べていて衝撃的でした。

東京一極集中をなんとか解消して地方創生を行うべきか、はたまた、東京一極集中を所与のものと受け入れたうえで、東京圏の成長を促進するのか。

議論の絶えない論題ですが、東京に人間を集中させるだけでは流入元と比較してすら効率の良い成長が達成されるわけではないようです。

地方創生のみならず、適切な大都市政策を通じた「東京創生」がなければ今後の日本の成長エンジンは皆無となってしまうでしょう。

可能であればご支援お願い申し上げます。

有料部分ではお礼の文章が表示されます。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?