集団での出し物が鬼門(7)

運動会は親が手助け

運動会のダンスもダメだった。低学年の頃は問題なかったのに、長男にとって学校生活が崩壊した年を境に、参加に難色を示すようになった。

当時の担任から電話があり、「このままでは運動会に出られないと思います。」とさらっと言われた。そんな人ごとのように言われてもと思ったが、長男のモチベーションが上がるような計らいは期待できないと考えて、私が自宅で仕込むことにした。

どうやったって、本番で踊らないのが一人いたら、その子に問題があるものと人は思うだろう。もうんざりだった。

それに、やりようはあると思った。楽しいと思えるか、やる意味があると思えれば良いのだ。

幸い、この年の振り付けを考えてくださった先生が、その前年にお世話になった先生で、振り付けが上手だった。ここはやれば楽しめるだろうと思った。あとは、可愛がってくれたのに、長男がやる気を見せないとがっかりさせてしまうよなと思って、長男には頑張ろうよと声をかけた。

必死に褒める

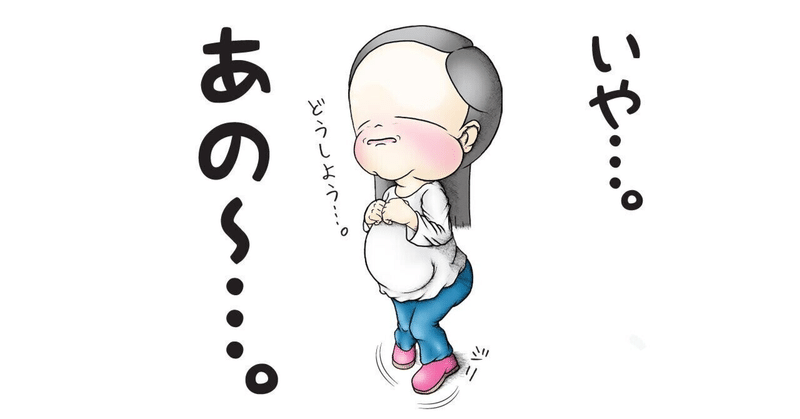

初めは、全くやる気がなさそうだった。ふにゃふにゃして、言われたから仕方なく適当にやっている感じで、踊りをほとんど覚えていない様子が伝わってきた。

このまま本番を迎えてどうするつもりなんだと思ったし、自分の気持ちは一旦抑えて、とにかくやるという切り替えを、少しはできるようにならないといかんだろうと思った。

何というか、別に運動会がそれほど重要なものであるとも思わなかったし、何が何でも参加させたいと思ったわけではない。万が一周りに迷惑がかかるくらいなら、休ませても良いと思っていた。

ただ、こういうものに限らず、気持ちを切り替えてくれないと困ることは家庭でも多々あって、自分の気持ちがあったとしても、周りとの関係を考えて多少調整できるようなスキルも身につけてもらいたいと思っていた。

それで、1日30秒ずつ増やせたら十分だからと伝えて、踊れたらとにかく褒め、流れが出来てくると振り付け自体が実際格好良いではないかと伝えて、「踊り甲斐がある振り付けだね、さすが〇〇先生!」と言って乗せた。

良い塩梅に、弟と妹が、兄が踊っていると気になってやってくるようになった。これが良かった。下の二人が「かっこいい!」と言って目を輝かせて見に来る。そして、自分たちも真似して踊るようになって、長男が色々と教えてくれるようになって、そうやって本当に上手に踊るようになった。

運動会当日まで毎晩3人で踊るようになって、とても良い感じに仕上がった。それに、私が声かけをしなくても、長男から練習したいから見に来てと言うようになっていた。

さて、本番もちゃんと踊るのか?これは全く読めなかった。当日見に行って、どうか踊ってくれという気持ちと、踊らなかったらと想像するだけで気が滅入りそうだった。

でも心配は不要だったようだ。本番は、長男は誰よりも格好良く堂々と踊った。下の二人も釘付けになっていた。よく頑張ったと思う。

本人も達成感があったようだ。嬉しかったのだろう、運動会が終わった後も、しばらくは、踊りを見てほしいと言ってよく家で踊っていた。

やはり、どうせやるのであれば、意義を感じてやれるに越したことはない。持って行き方次第で子供はこんな風に変わるわけだ。親に出来ることがあるとしたら、そういった発見をさせてやることと、応援し続けることなのだと思う。

翌年は少し自主的だった

翌年の運動会は、長男の方から練習を見せたいと言ってくるようになっていた。もちろん見てやった。弟からも、学校の練習風景で兄が格好良いのだと聞いていた。自分から前向きに取り組めたことは何よりだと思った。

実は後日、面談の時に、前年と比べて大きく変化を感じた一例としてこの話をしたら、親は知らなかったが、この年も練習の最初の方は参加ができていなかったらしい。

でも途中で、自分で引くに引けなくなる前に行動修正したか、あるいは、何らか意義を見い出したのだと思う。もしかしたら親や弟妹が褒めてくれた昨年を思い出して、やってみようと思ったのかもしれない。

何をもって正解とするかは難しい

このように、長男の方に修正を求めることが正解かはわからない。修正しなければ標準教育や一般的な価値観からは問題視され、回り回って長男にも負担になる。修正は修正で、その過程には負担が伴う。

だから親として、最初からそんな負担がほとんど発生しない環境を模索する努力も、同時にやってやらないといけないと思っている。