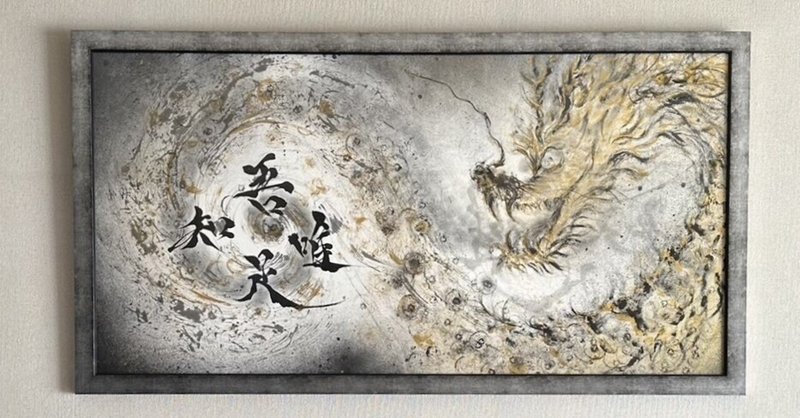

金龍知足

作品名:金龍知足

制作年:2023

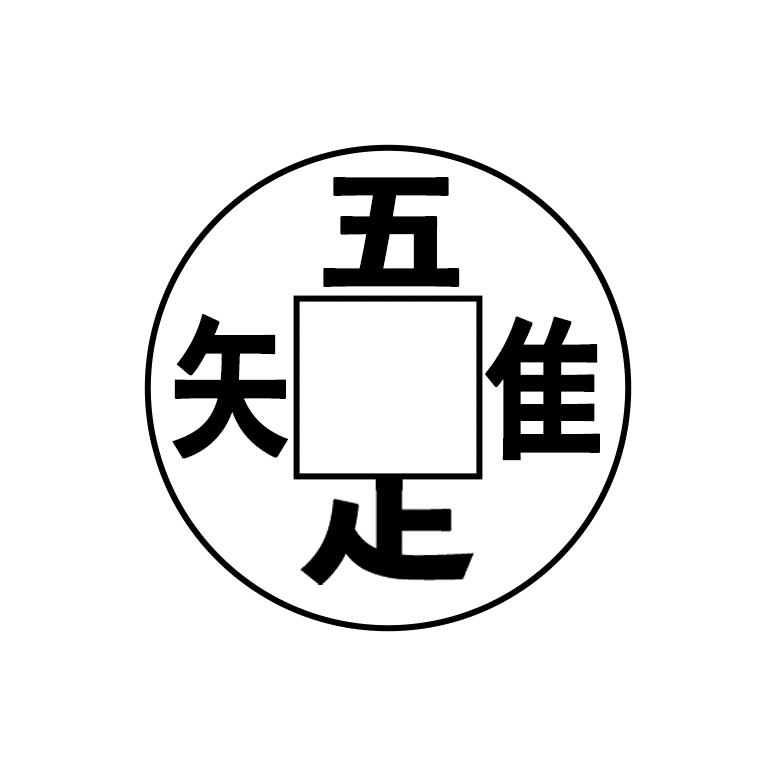

大雲山龍安寺にある蹲踞に『吾唯足知』の四字が刻まれている。蹲踞とは茶室へ上がる前に、手や口などを清めるために置かれた手水鉢のことであり、名の由来は『つくばう=しゃがむ』からきている。

手を清めるために膝を折って覗き込んだ水鉢に、この語が顔をのぞかせるわけだが、一見してすぐに理解できる字姿をしてはいない。というのも円形の石鉢の中央部分を四角くくぼませ、その方形をそれぞれの字に共通する『口』と見立てて、上下左右の四方に『五』『隹』『疋(止)』『矢』の字を配しているからである。一種の合字である。

知足の語は釈迦の教えに由来するといわれている。曰く、足るを知る者はこころが豊かで穏やかだが、不足を知る者はこころが貧しく不安定である、と。同じことは老子にもいくつか見えるが、どちらも足りているものはこころの状態であり、なにか特定の物質の量を指しているわけではないということである。

ただひと口にこころの豊かさ、こころの充足といっても、それはいったいどういう状態なのだろうか。感じ方、受け取り方は人それぞれだとしても、いったい自分にとってどれがその『足る』感覚なのか、いまいち判然としない。そう思う人もいることだろう。しかしその考えこそが、教えの中で引き合いに出される『不足』であり、また同時に『知足=足るを知る』の本質を色濃く映しているのである。どういうことか。

足は頭と反対の位置にあり身の丈の分だけ両者には距離がある。しかし膝を折って座り込んだ際、その差は縮まり視線はずっと足元に近くなる。立っていた時と比べて視野は狭くなるが、そのぶん世界がより詳細に映る。音も香りも熱も、新鮮に感じられることだろう。しかし、それは別に真新しい情景というわけでも、普段とは少し異なった景色というわけでもない。

そこには私たちが忘れてしまった本当の現の姿が変わらず映っているのである。実際にしゃがんでみるといい。そうすれば自ずと見えてくるだろう。その高さから拡がる、誰もが子どものときに見ていたあの美しい光景が。

たとえば、頭上に咲く花。

たとえば、むせかえるような草の匂い。

たとえば、そよ風のささめき声。

たとえば、大地のやわらかな温もり。

目の前にあるものだけが世界のすべてであったあの頃、物も心も区別のなかった、文字通り物心つくよりずっと以前に感じていたあの感覚こそ、足るを知ることである。足るや知るは物や心が区別ないことと同様に、本来それらは切り離して個々に捉えることのできない感覚である。つまり不足とは足らないのではなく、尊き感覚をただ忘れてしまったことを指してそう呼んでいるだけのことである。

源龍図には『蹲』と題した作品がある。個人の依頼によって描かれたものとの言及もあるが、未詳。文字通り龍が蹲るような姿で描かれていたそうだが、文献によっては座り込んだ姿とも胎児のようだとも記述され、受け手によって見え方、捉え方は異なるようである。

本作品に描かれた龍もまた、蹲っているようにも座り込んでいるようにも、また胎児のようにも映る。煌めく色は世界のまぶしさであって、子どもの時分にずっと感じていた【ときめき】を表したものであろう。

老子第四十六章には『知足之足、常足矣』とあり、満足(の意味)を(しっかり)わかっていながら満足するということは、ずっと満足したままでいられるのだ、と説いている。区別のないこころを通して解せば、当然の理である。

委ねる芸術家

Art Shop

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?