西部劇はクラッシックか?

『西部劇クラッシックス』増渕健 芳賀書店(昭和52年発刊)

アメリカが生んだ芸術はふたつしかない。ひとつはジャズでもうひとつは西部劇だといったのは、クリント・イーストウッドだった。

そのジャズと西部劇は50年代に全盛期を迎え60年代から徐々に衰退して、ジャズはソウル・ミュージック、ロック、ワールド・ミュージックと飲み込まれ、融合し、変革していくが、西部劇の方はほとんど作られなくなっていく。

それには1964年に公民権法が成立して米社会が人種に対する意識改革が進み、インディアン野蛮=悪玉、開拓者勇敢=正義という図式が描けなくなったこと。連日のベトナム戦争の凄惨なニュース報道、それをかってのアメリカの歴史に重ねる。フロンティア魂の意識の陰りが訪れるという時代背景がある。このアメリカのお家芸というべき文化の二本柱が同時期に衰退していくという事実。ケネディ大統領暗殺がその前年、ジャズ、西部劇、どちらも大いに人種が関係してくる。アメリカの古き良き時代の終焉。

だが、西部劇というのは、インディアン悪玉、開拓者正義、という単純思想な作品ばかりだったといえば、まったくそんなことはなかったと言いたい。

『オクラホマキッド』(1939年)では、大統領令によってネイティブ・アメリカンから安い賃金で奪い取った土地に開拓者が群がる。新たな土地権利条件とは、いち早く目指す土地に馬車で駆け付け、その周囲に杭を打ち付けたものに権利が与えらるというきわめてアバウト乱暴なもの。

だが、この映画では、その土地権利競争に無関心な主人公、オクラホマ・キッドにこんなセリフを言わせている。「オレは気楽に生きたい。土地に縛られたくない。それにこの土地はもともと先住民族のものだ」

西部劇というジャンルで公民権法が成立する25年も前に、こうしたメッセージを持った作品が存在するのだ。

さらには、西部史に名高いアウトローとして知られるフランク、ジェシーのジェイムズ兄弟は元々、南北戦争で南軍について戦ったゲリラ兵であったが、戦後、元北軍兵士による執拗な南軍敗残兵狩りが始まる。さらにはアメリカの鉄道敷設によって先祖代々の土地も接収されてしまう。時代の運命にあって生か死かの選択を迫られた彼らとその仲間たちは苦渋の決断の後、銀行や鉄道を襲う強盗団へとやむを得ず変容していく。彼らにはポリシーがあったそれは、彼らを追い詰めた権力から金を奪うことである。彼はまごうことなき無法者の集団である。だが、彼らに同情、シンパニーを抱く民衆もまた数多く存在した。日本の鼠小僧のように。それらは『地獄への道』(1939年)『無法の王者・ジェシー・ジェイムズ』(1957年)等の作品で描かれる。つまりは、今あるアメリカの歴史は、勇気ある開拓団の美談によってのみもたらされたものだけではない時代の暗部、歴史があることを、アメリカは、自らの文化芸術によってあぶりだしてきたのである。もちろん、それを踏まえたうえでのイーストウッドの発言であることは言うまでもないだろう。

さて、小学四年生の頃、いち早く、怪獣、ヒーロー特撮物から卒業した、クラスメイトたちは、野球、サッカーなどスポーツ選手に憧れの対象を移していくが、私といえば、まったく進歩せず怪獣だった。それで、ずいぶんとクラス・メイトにイジられたものである。が、ある日、テレビで見た一本の西部劇に魅せられその世界にはまっていく。それが、忘れもしない『赤い連発銃』(1957年)という作品だった、女性たちだけが取り残された砦でそれを指揮する中尉オーディ・マーフィらが迫りくるインディアンと戦うというストーリーで実にワクワクしながら観たのだった。その頃、火曜の夜に「西部劇アワー」という今でいう「時代劇チャンネル」のようなものをやっていて毎週欠かさずに観たものである。『赤い谷』『北西への道』『壮烈第七騎兵隊』『必殺の一弾』『命知らずの男』『決断の3時10分』などなど・・・。だから、私は小学生の頃から、アパッチ、コマンチ、シャイアン、ナバホ、チェロキーなどのインディアンの種族の名前をすらすらと言えたのである。そうとう変な小学生だ。

さて、そんな西部劇少年であった私だが、大人につれてそれほど好きだった西部劇を忘れていくのである。

仕事に追われてか、そもそも、アメリカで西部劇が作られなくなったからか、いや、まわりに時代遅れの西部劇などみるものもいなかったからか、いや、正直言うと、西部劇を好きだななんて、人に言うのが恥ずかしかったかも知れない。合コンで西部劇が好きですという男を女性はどう思うだろうか。おそらく、この記事だって、この場所にあってそうとう浮いているはずだ。

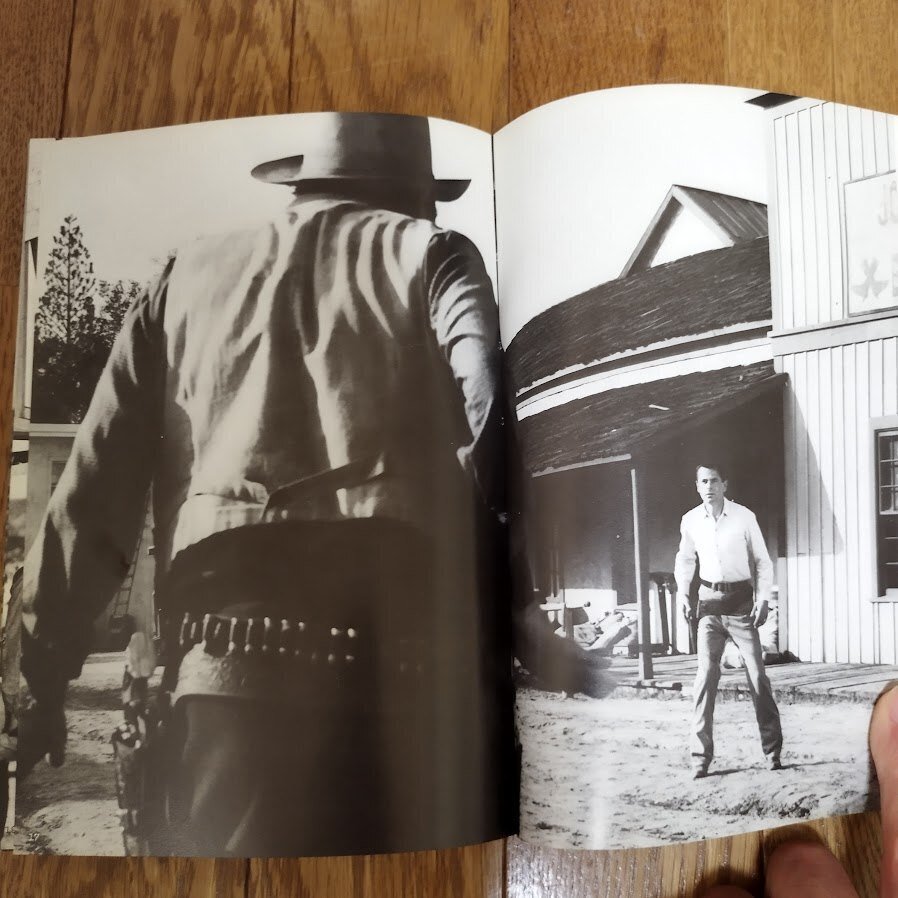

だがだ、大人になったある日、偶然に古書店でこの本を見つけ、手にとったのである。

それは、私がかって、幼い頃、夢中になった西部劇作品のスチルの数々が収められたもの・・・。

私は胸をかき回されるような感慨の後、長い間、ページをめくりながら佇んでいた。外から入り込んでくる柔らかな夕陽を浴びながら・・・。

そう、それは、まるで、元”アメリ”の部屋の住人、人生に疲れ偏屈者になっていたドミ二ク・ブルトドーが少年時代の思い出の小箱、それにふたたび出会うあのシーンのように・・・。

この写真集は、編集者の増淵健さんの「私はこうして”発掘”した」ーあと書きにかえてよると、増渕健さん自身が1977年当時のロスアンジェルスのチャイニーズ・グローマン・シアター近くの古道具屋の「オール・10セント!」スチル写真のバーゲンセールから発掘したものによってできている。その店で、増渕さんはこうしたスチル写真を100枚ほど買ったという。当時のルートで一枚、26円、なぜ安いのか、それには、理由がある。そこには、言わずと知れた一流作品がないからである。

だがだ、西部劇を愛した私は知っている。西部劇は二流作品が最高に面白いということを。

逆に言えば、この二流西部劇のスチル写真、今になってみれば珍品、いや、レアもの宝の山といえる。(日本で観ることのできなかった未公開作品52枚のスチル写真収録、原題タイトル、監督/主演などのデータを含め、増渕さんが調べたのだろう、まさに圧巻)

現在、かっての西部劇はさわりをYouTubeなどで観ることは可能だ。だが、どうだ、本書は、その一枚、一枚のスチル写真に時代に追いやられた西部劇の哀愁がセピア色とともに沁み込んでいる。

そして、どうだろうか。私はふと思うのだが、この古さ、これって、もはや、新しいのではないだろうか。

”正直言うと、西部劇を好きだななんて、言うのが恥ずかしかったかも知れない。”

いや、新しいものというのは、案外、そうしたものに潜んでいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?