天藤真『大誘拐』〈前編〉~国土地理院近畿地方測量部・大阪刑務所(大阪府)、無量寺(和歌山県)|佳多山大地・名作ミステリーの舞台を訪ねて【第10回】

▼前回はこちら

文・撮影=佳多山大地

1

今年(二〇二三年)のGW突入前日、四月二十八日金曜日。朝のテレビの天気予報では、夏日とまではいかないものの初夏を思わせる好天の一日だと。

自宅でほぼルーティンかつ飽きのこない朝食(納豆、目玉焼き、白飯、自家製ヨーグルト)を平らげると、愛用のキャノンデールの自転車でJR吹田駅に向かう。駅前の駐輪場に自転車を留め、ちょうど上りホームに入ってきた九時三十九分発の須磨行鈍行に飛び乗った。三つ先の大阪駅で環状線外回りの電車に乗り換え、十時五分に森ノ宮駅着。降りたホームの北端にある《城見エリア》までトコトコ歩き、大阪城の三代目天守閣を拝む[写真①]。ここからだと阪神高速13号東大阪線の高架と、JRの大阪環状線の高架とが上下の額縁めいているのも面白い。本日の用事が済めば、いつものように城内の豊國神社をお参りし、天守閣の脇を通って大阪城公園駅から帰りの電車に乗ろう。

森ノ宮駅を出て、西へ西へ歩くこと約二十分、この連載で過去に何度か名前のみ登場していた国土地理院近畿地方測量部が入る大阪合同庁舎第4号館に到着した。ここの住所は大阪市中央区大手前四丁目だが、府民には谷町四丁目――谷四と言うほうが通じやすい。いっそ気持ちよく個性を排した灰色直方体のビル一階の受付でパスをもらい、エレベーターで十階に上がる。本日、測量成果閲覧室を訪ねて確かめたいのは、奈良県は十津川村の約半世紀前の地形図だ。閲覧室の席に着き、備え付けのパソコンと向き合う。「高解像度で地図を見るには……」と話しかけてくれる女性の職員さん。「あ、何度か来させてもらってるので」と応じると、「ですよね」と仕事に戻っていく。

――さて。いったい「津ノ谷村」は、柳川家のご本家のお屋敷は、どこにあるのだろう? 天藤真の手になる『大誘拐』(一九七八年、カイガイ出版部初刊)は、オールタイム・ベスト級の誘拐ミステリーの逸品だ。御年八十二のヒロイン、柳川とし子刀自を筆頭とするキャラクターの魅力、大胆不敵な身代金奪取のアイデア、軽妙洒脱なストーリーテリングと、どれを取っても文句のつけようがない。戦中派の岡本喜八監督がメガホンを取った映画化作品『大誘拐 RAINBOW KIDS』(一九九一年)がまた見事なテンポで原作の味わいをスクリーンに映し出しており――いや、一九七二年生まれの僕などは十九になる年の二月、大学受験の合否発表をただ待つだけの宙ぶらりんの時に〝見てから原作を読んだ〟一人なのだった。

やがて「虹の童子」の名で知られることになる若い三人組の誘拐団は、大阪刑務所の雑居房の中で結成された。誘拐団のリーダーは、スリ師の戸並健次。力持ちの秋葉正義と敏捷い三宅平太を同志と見込み、紀州随一の大富豪にして慈善家の柳川とし子刀自を身代金目的で誘拐する計画を実行に移すのだ。広大な持ち山を散策途中の柳川刀自をまんまと攫うことに成功した彼らだが、人質の刀自の導きで柳川家のかつての女中頭「くーちゃん」の家に転がり込んだとき、もうすでに老婆の手のひらの上にいる。三人組は当初五千万円の身代金を柳川家に要求する腹づもりが、刀自はその金額を「見損のうてもろうたら困るがな」と一蹴、「端たは面倒やから、きりよく百億や」と譲らない。誘拐団の〈頭脳〉としてすっかりボスの座におさまった刀自は、自分で自分の身代金を強奪すべく捜査陣との知恵比べに乗り出すのである……!

ああ、刀自刀自と、いかにもわかってるふうに書いているけれど、お年寄りのご婦人の敬称が「刀自」だと知ったのは本作の映画版を見ているときだった。映画『帝都物語』(一九八八年)で帝都東京の滅亡を画策する魔人・加藤保憲に扮し、頭角をあらわした嶋田久作が、意外にも映画『大誘拐』ではデキのあまりよろしからぬ新米キャリア警官の役。刀自の意味が何たるかを知らなかった嶋田警官は、緒形拳演じる和歌山県警本部長・井狩大五郎に「アホウ! 貴様、ほんまに大学出たんかっ」と、どやされるのだ。いやあ、僕は大学に入るまえに刀自の意味を知れて、ほんまに良かった。

天藤真が第三十二回日本推理作家協会賞受賞の栄誉も得た『大誘拐』の主要舞台、柳川家のお屋敷がある和歌山県津ノ谷村は、架空の村である。「しかし、他の地名や村を通る国道などの地理関係から推測していくと、この津ノ谷村は、奈良県南部の十津川村あたりに相当するのである。(中略)車や電車など移動に関わる部分はちゃんと実際の所用時間どおりに書き込まれていることがうかがえる」とは、創元推理文庫版(二〇〇〇年七月刊)の巻末でミステリー評論家の吉野仁が解説するところ。また、僕が所有している映画版DVD(二〇〇六年二月発売)の投げ込み印刷に、映画評論家の木全公彦が「脚色にあたって、原作の舞台が和歌山県津ノ谷村という架空の村(十津川村をモデルにしているらしい)であるのに対して、和歌山県に実在する龍神村に置き換えられ、龍神村、十津川村を中心にロケ地が選ばれ、九〇年四月一日にクランクインした」と書いている。ちなみに龍神村は、嶋田久作の、もとい魔人加藤の出生地とされている奇しき縁?

ともかくも、作中の記述から、架空の津ノ谷村の位置は、現実の十津川村に相当することは間違いないと言っていいだろう。たとえば、柳川刀自の誘拐事件がいちおうの決着を見てのち、和歌山県警の井狩本部長は休日に一人、柳川家のご本家を訪う。

十一月初めの日曜日の午後。

井狩は、気軽なホームウェア姿で、ふらりと柳川家の門をくぐった。和歌山の自宅から電車で一時間半、バスで二時間半、あわせて四時間あまりの長道中である。

刀自の劇的な帰還からちょうどひと月。津ノ谷村は紅葉の盛りを過ぎて、落葉が一面に舞い散っている初冬の季節だ。

「おや、お珍しゅうございますな」

予告をしていなかったので、串田執事が驚いて出迎えた。

「おひろいでございますか。ではバスで?」

「ええ。急に思い立ちましてね。(後略)」

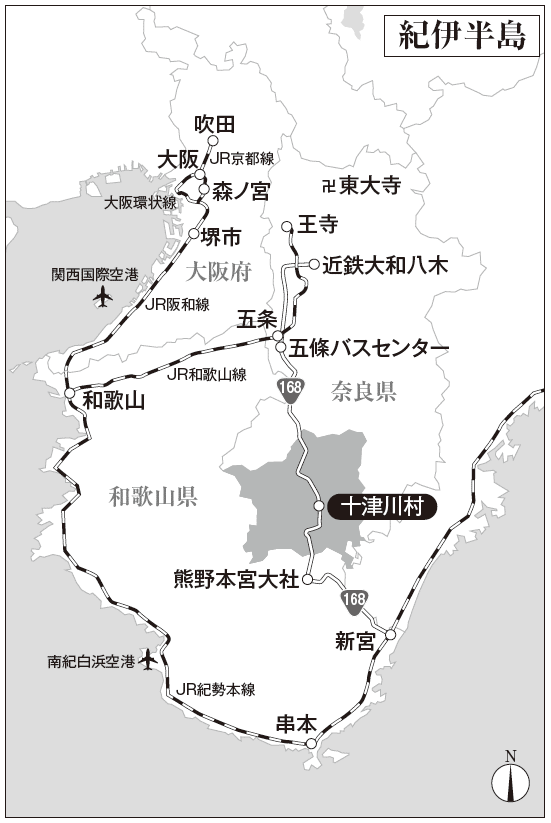

井狩本部長の自宅は、和歌山城のほぼ西隣りにある和歌山県警察本部から程遠からぬ場所にあるはずだ。「和歌山の自宅から電車で一時間半」とはJR和歌山駅から和歌山線の列車に乗り、奈良県五條市の五条駅まで行く時間と合う。そこから「バスで二時間半」とは、運行する奈良交通が「日本一距離の長い路線バス」と謳うところの八木新宮特急バスに揺られてのことだ! 奈良県橿原市の近鉄・大和八木駅からJR五条駅、十津川温泉、熊野本宮大社を経由してJR新宮駅に至る同バス路線の全長は、約百七十キロメートル。全線の所要時間は、なんと約六時間半という長大路線だ。

さっそく奈良交通の自動車事業本部に問い合わせてみたものの、井狩本部長が乗車した一九七〇年代後半の時刻表はあいにく残っていないとのこと。ただ、当時の路線はさらに北に長く、奈良県内の始発は奈良市内の東大寺大仏殿前。また、一部停留所を通過する特急運転を全線で行なっていたというから、現在でいえば土・日・祝日のみ運行される《観光特急やまかぜ》の時刻表を参考にするほうが適当だろうか。とすれば、休日に普段着の井狩が降車した停留所は、東京二十三区より広い十津川村のなかでも南のほう――同村役場よりも南の地域で、基本、国道168号線沿い――であるはずだと充分推測できる。

では、いったい当該地域に、柳川家のお屋敷があると認められるような場所はあるだろうか? 小説本篇に添付されている柳川家周辺図は、誘拐団を率いる戸並健次が「ええか。距離、方向はええかげんな略図やで」と断りつつ、ありあわせの紙に鉛筆で描いて弟分らに見せたもの。無論、柳川家は虚構の一族であり、そのお屋敷の位置に触れる記述もすべてツジツマが合うわけではないけれど……国土地理院発行の2万5千分の1地形図「十津川温泉」の最新版(平成二十八年十月調製)をよくよく見たところ、どうも“この辺”に柳川のご本家はあるのではないかと胸が高鳴る場所を見いだせたのですよ。本日の国土地理院近畿地方測量部訪問は、天藤真が『大誘拐』を物した一九七〇年代後半の同地形図を確認するためであり、どこが”この辺”かの報告は現地に赴いてからということで。

2

どこにも出かけないGWが過ぎて四日目、五月十一日木曜日。歩いて向かった吹田駅から、朝九時二十分発の新三田行鈍行で大阪駅へ。そこで関空快速に乗り換え、十時四分堺市駅着。改札を出て、西北西の方角に数分も歩くと、府内で大阪市に次いで人口の多い堺市の交通至便な街中に、急に人気のない異空間が広がっていた。幸い、これまでの僕の人生で一度もご厄介にならなかった大阪刑務所[写真②]の敷地内に入ったのだ。刑務所の正門の脇には受付(?)が設けられているけれど、名作ミステリーの誘拐団が結成された雑居房を見てみたい、なんて申請は通らないよねえ。平成に入ってから施設全体が改修されたと聞くので、内部の様子も全然ちがうものになったのだろうけれど。刑務所の正面を除くぐるりを囲う高い塀の色がグレーではなく白だったことに意外の感にうたれながら、なぜか自然と足早になって敷地内を去る。

堺市駅に戻り、十時四十九分発の紀州路快速で終点和歌山へ。本日のお昼ごはんは、近鉄百貨店・和歌山店の地下一階で豚骨醤油ベースのこってり和歌山ラーメンを。食後は腹ごなしに百貨店の紳士服フロアをうろついてから駅に戻り、午後一時十八分発の特急くろしお11号で本州最南端の駅串本まで。柳川刀自の誘拐事件発生が報道されてから、誘拐団「虹の童子」が身代金百億円の要求を突きつける合間のとあるエピソードの舞台で、作者の天藤自身がきっと足を運んだと思われるお寺がこの串本の地にあるのである。

柳川家には悪質な電話が一つかかった。

「おばあちゃんを預かっとるもんや。無事に帰してほしかったら、現金三百万円を持って串本の無量寺いうお寺へ来い。お寺の裏手に良栄丸いう船の遭難記念碑が建っとるよって、その碑のうしろの台に置いとくんや。時間は今夜七時。サツに話したらあかんで。(中略)」という電話で、若い男の声だった。

(中略)

「犯人」は三十分ほど経ってから現われた。さすがに工夫して、寺僧の服装をしていたので、堂々と寺の門から入って来たのだが、当局もつい見落したのである。

英子がいるのを懐中電灯の明かりで見て驚いたが、すぐ「金を渡せ」と迫った。

この場面で偽の犯人――「この辺を縄張りにしている暴力団のちんぴら」――と対峙する四十代半ばの英子は、柳川刀自の末娘。刀自直伝の護身術で、無量寺の周囲に張り込んでいた警官らが境内に駆けつけるまえに相手を組み伏せてしまうのだ。

串本駅から無量寺までは徒歩七、八分。まずは本堂にお参りし、その「裏手」に良栄丸の遭難碑を探してみたが、いっこうに見つからない。境内の一角にある応挙芦雪館(円山応挙とその高弟、長沢芦雪の絵を多数所蔵)を訪い、受付にいた五十年配の女性に件の遭難碑の場所を尋ねると、「それなら、西門を出てすぐ右の、お墓のところに」と。肝腎の遭難碑はすぐに探し当てられ[写真③]、その「うしろの台」に札束をたっぷり置けそうなのも確認できたが……でも天藤さん、作中では無量寺の境内に遭難碑があるように描写しているけれど?

首をかしげながら無量寺に戻り、あらためて応挙芦雪館の人に質してみるが、「うーん、わたしの知るかぎり、良栄丸の碑はずっとあそこですけどねえ」と。描写の詳しさからも、作者の天藤が応挙や芦雪の絵を鑑賞する目的でこの寺を実際に訪れたことは確かだろう。遭難碑が境内にあるように書いたのは、「兄妹じゅうで一番の母思い」である英子の武勇伝を演出するためかもしれないな。

(次号、後編につづく)

《ジャーロ No.89 2023 JULY 掲載》

* * *

『大誘拐』天藤 真

■あらすじ

刑務所の雑居房で知り合った戸並健次、秋葉正義、三宅平太の3人は、出所するや営利誘拐の下調べにかかる。狙うは紀州随一の大富豪、柳川家の当主とし子刀自。身代金も桁違い、破格ずくめの斬新な展開が無上の爽快感を呼ぶ、捧腹絶倒の大誘拐劇。天藤真がストーリーテラーの本領を十全に発揮し、映画化もされた第32回日本推理作家協会賞受賞作。

★ジャーロ編集部noteが、光文社 文芸編集部noteにアップデート!

ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。

お気軽にフォローしてみてください。

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!