【新連載 #01】「アメリカン・マーダー 一家殺害事件の実録」|稲田豊史・ミステリーファンに贈るドキュメンタリー入門

はじめまして、新連載「ミステリーファンに贈るドキュメンタリー入門」です。

ミステリー専門誌「ジャーロ」で掲載中の記事を、noteでも配信します。

皆様はドキュメンタリーと聞いて何を想像するでしょうか。

「行儀が良い」「お勉強みたい」「意識高い系」ーー?

確かにそういった作品があることは事実ですが、本連載の目的はそれら「退屈なドキュメンタリー」のイメージをすべて覆すことにあります。

指南役は、ドキュメンタリーを愛する映画ライター・稲田豊史さん。

まずは本稿のイントロダクションをご一読ください。

それだけで、ドキュメンタリーの印象がガラリと変わるはずです。

文=稲田豊史

イントロダクション:ドキュメンタリーとは何か

本連載は、ミステリーファンのお眼鏡にかなう「事実はミステリー小説より奇なり」なドキュメンタリー作品を毎回1本取り上げ、その観方(みかた)を、ドキュメンタリー好き映画ライターの立場から指南していくものである。とはいえ、「観方なんて他人からいちいち教わるものではない」という声も聞こえてきそうだ。そこでまず問いたい。

そもそも、ドキュメンタリーとは何だろうか?

多くの読者は、ドキュメンタリーをこんなふうにイメージしているかもしれない。

「脚本や仕込みのない、事実のみを記録した映像作品」

「社会性の高い題材が取り上げられ、客観性・中立性が守られる」

しかし、断言しておこう。ドキュメンタリーの醍醐味は、これらとはむしろ真逆の性質にあるのだと。

我々の心を捉えて離さないドキュメンタリーは、決まって「仕込み」や「企み」にあふれている。客観や中立などどこ吹く風。徹頭徹尾、制作者の意図と主観まみれだ。

ドキュメンタリー監督は、対象にカメラを向けなければ(撮影者が関与しなければ)起こりえなかったハプニングすら堂々と〝事実〟と主張し、作品を彩るケレン味としてちゃっかり利用する。その強い恣意性こそが、ドキュメンタリーの本体だと言ってもいい。

また、刺激的なドキュメンタリーほど、カギカッコつきの〝社会正義〟に最初(はな)から喧嘩を仕掛けてくる。善良な視聴者が「社会正義らしきもの」と思い込んでいるフレームを、精密な構成と巧みなストーリーテリングによって鮮やかに解体していく。

よくできたドキュメンタリーはまた、知的興奮という名の快楽に満ちている。社会科の授業で無理やり見せられたお勉強番組、ただただ事実を羅列した記録映画、教育的プロパガンダ臭が鼻につく文化映画の退屈さとは、むしろ距離を置くスタンスを崩さない。

ただし、ここで提供される快楽の妙味はやや複雑な構造をもっているため、十全に味わうためには、視聴者側に相応な感度の受容体が求められる。滋味を十全にしゃぶり尽くすには、我々の舌がある程度〝肥えて〟いる必要があるのだ。本連載はそのトレーニングを担うものと理解されたい。

ミステリーの3要件

結論から言えば、ドキュメンタリーの醍醐味はミステリー小説のそれに近い。曰く、高度に知的な創作物。退屈とは無縁で、結末には大いなる快感が待っている。

ミステリー作家・翻訳家の仁賀克雄(じんか・かつお)は、ミステリーの要件として「発端の不可思議性」「中途のサスペンス」「結末の意外性」の3つを挙げているが、今回取り上げる『アメリカン・マーダー:一家殺害事件の実録』(2020年)は、その3つを完全に満たしている。

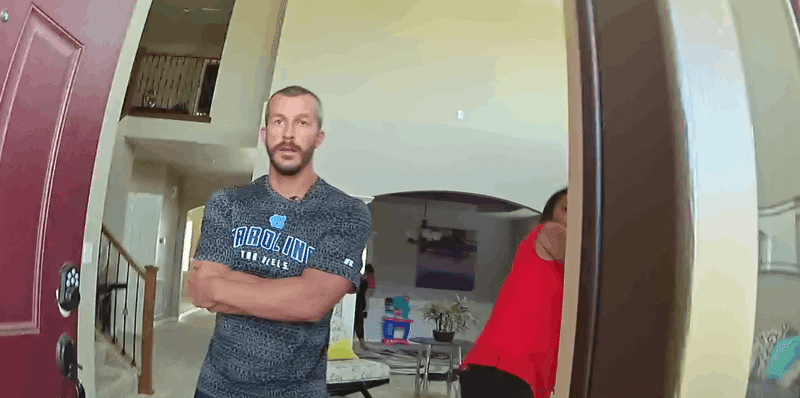

まず、「発端の不可思議性」。2018年8月13日、コロラド州の郊外、作り物のごとき典型的なニュータウンの一角で事件は起きる。34歳の母親シャナンと幼い娘2人が行方不明になったのだ。シャナンに連絡がつかないことを不審に思った彼女の友人女性が、警察に通報して発覚。駆けつけた夫のクリスにも心当たりがなく、自宅には何の痕跡もない。

並行して、シャナンが過去にFacebookへ投稿した写真や動画が紹介され、幸せな家庭生活を送っていたことが示される。シャナンに一体何が起こったのか?

次に「中途のサスペンス」。隣人による「クリスがソワソワしていて様子がおかしい」という発言を機に、シャナンとクリスの夫婦生活がうまくいっていなかったことが、少しずつ明らかになっていく。シャナンと子供たちは行方不明になる直前、彼女の両親が住む実家に帰省していた。シャナンがクリスの両親と折り合いが悪いこともここで明らかになる。Facebookによるシャナンの「家庭円満」アピールは嘘だったのだろうか?

そして「結末の意外性」。警察がさまざまな証拠を挙げ、驚きの真相が明らかになる。と同時に、事件3日前から当日までの状況が、シャナンと友人、あるいはシャナンとクリスとの間で交わされたメッセンジャーのやり取りによって明らかになる。事件前夜の状況を終盤で一気に明かす、定番のミステリー構成だ。

しかし、それでは終わらない。本作は見事な「二段落ち」をかましてくる。明かされたと思われた「真相」は、本当の「真相」ではなかった。ラスト、あまりに酷い真実が明らかになって終幕。トータル1時間23分、息つく暇もない見事な構成だ。

失踪女性の「鼻につくSNSしぐさ」

実話にしてはあまりに出来すぎではないか?と疑いたくなるほど完成度の高いシナリオ。とはいえ、「事実は小説より奇なり」などという牧歌的な感想をひとりごちて満足してはいけない。本作には、制作者たちの巧妙な「意図」が差し込まれているからだ。

我々視聴者がもっとも気に留めるべきは、「本作の制作者たちは、事件の真相が完全に明らかになった〝後(あと)〟で本ドキュメンタリーの構成を考えた」という点だ。彼らは、この〝物語〟が最高に面白くなるよう、構成と編集に大いなる「意図」を介在させた。それはストーリーテリングという名の「芸」と言ってもいい。(最初から犯人を知っている)ミステリー小説の作者が、どういう順番で語れば読者を物語に没入させられるかを思案するのと同じ。目を引く口上で観客の注意を引き、興味を煽り、結論を引っ張りに引っ張った挙げ句、絶妙のタイミングで真相を開示して観客にカタルシスをもたらし、栄誉の大喝采を浴びる。アメリカンプロレスにおける「アングル」、見世物に付加価値を与える興行師の腕前そのものだ。

『アメリカン・マーダー』というドキュメンタリー作品で披露された最大の「芸」、それは視聴者がシャナンに抱く印象の巧みな操作、いわばミスリードである。

同作は冒頭から、シャナンの「自慢げで誇らしげなFacebook投稿」を、シャナン自身のナレーション(投稿動画に入っていた音声)とともに、これでもかというくらいに流しまくる。夫と子供に囲まれて自分がいかに幸せな人生を送っているか、日々の暮らしがいかに満たされているか。それは激しく〝キラキラ〟している。

多くの視聴者はこれを見て、「シャナンの人生は幸せなんだな」と無邪気に目を細めたり……はしない。いけ好かない見栄っ張りのSNSジャンキー、あるいは自己顕示欲と承認欲求の強い女だという印象を受けるだろう。

〝結婚・出産という成功〟を手にした女性がFacebookで自分の家族のライフイベントを無邪気に投稿し、独身女性がそれをマウンティングと受け取って辟易するハラスメント被害報告は、我が国だけでなくアメリカでも日常茶飯事。すなわち本作は、シャナンの人物紹介が行われる序章部分でいきなり「シャナンはそっち系のイタい女性」であることを、そこはかとなく(素知らぬ顔をして)視聴者に印象づける。

シャナンは自分語りが多い。自分に自信が持てなかった子供時代、失敗した1度目の結婚、苦しかった病気。それを乗り越えて今、最高の家庭を持てたことを、彼女はFacebookの投稿で大いに語る。それらを乗り越えて自己肯定感を獲得した彼女は、たしかに充実した人生を謳歌していたのだろう。

しかし幸せマウンティング投稿と同様、そのような自分語りや、高まった自己肯定感の押し付け気味アピールに不快感を覚える者は少なくない。彼女の辛い半生を承知している親しい友人ならともかく、そうでもない視聴者にとって、それらはすべて「鼻につくSNSしぐさ」だ。そのことを制作側が承知していないはずがない。

2020年/アメリカ 監督:ジェニー・ポップルウェル

そう見えるように仕向けている

中盤では、クリスの両親がクリスとシャナンの結婚式に出席しなかったことが明らかになる。その理由は、クリスの両親がシャナンをあまり好きではないからだと語られるが、親が実の息子の結婚式に出席しないのは、かなり異例だ。結婚式の出席を拒否されるほど「シャナンは問題のある女だった」という印象を、視聴者は植え付けられる。

さらに結婚後は、娘のアレルギーにまつわることでシャナンがクリスの母親を「怒った」ことが語られ、今度は「義母とうまくやれない妻」であるという印象が強まる。

このように、制作者はシャナンが「神経質で面倒な女」であるという材料を意図的に並べていく。視聴者は先のFacebook投稿のキラキラぶりと合わせて、「シャナンは独善的な理想を周囲に押し付け、それをFacebookで自慢したい(問題のある)女」だという見立てから離れられなくなる。

極めつけは、娘たちと実家に帰省中のシャナンのもとに、クリスが合流するシーンだ。シャナンは事前にメッセンジャーでクリスに「(娘)2人の映像を撮りたいから、(空港の)エスカレーターで降りてくる時に教えて」と伝える。この時点で夫婦仲はかなり悪化しているにもかかわらず、とにかくFacebook投稿用に見栄えのいい〝画(え)〟を撮りたいシャナン。視聴者はシャナンという女の「いけ好かなさ」が気に障りはじめる。

画面には当時のシャナンとクリスのメッセンジャーのやり取りが、文面そのままで表示されるが、それによると、シャナンはとにかくクリスに「歩み寄ってほしい」とヒステリックに求めるばかり。クリスは逆ギレすることもなく謝罪し、愛の言葉をいじらしく返す。その間シャナンは友人に「こっちで1回しかキスされてない」「お尻触ったりハグしてこない」という不満を漏らし、セックスレス状態に絶望する。

こうなると、視聴者は以下のような構図でふたりを見はじめる。「自己顕示欲が強く、ナルシストで、自分の理想を夫に押し付けるメンヘラ気味の妻」と「それに苦しめられている夫」。一般的に、夫婦仲が冷え込んだ場合は双方が努力することでしか解決されない。にもかかわらず、この状況は明らかに「シャナンが一方的にクリスに歩み寄れと命令している」ように見える。

否、制作側がそう見えるように仕向けている。

このような「制作者の意図にまみれた構図」が、「結末の意外性」でどのように大きく変容するかは、ぜひ本編を見て確かめてほしい。

キャラがぶれないよう、慎重に素材を選ぶ

制作者は本編のある時点まで、視聴者が「シャナンは面倒な女」と思うようにがっつりミスリードしている。視聴者がそういう印象を抱くような映像素材だけをチョイスし、そういう印象を抱くように構成し、そういう印象を抱くように編集しているのだ。

シャナンが発した文章や動画の中には、シャナンがもっと穏やかで、理知的で、夫に歩み寄ろうという意志を示すものも、きっと含まれていただろう。人間のパーソナリティは多面的だ。しかし制作者はそれらの文章や動画を(おそらくは)チョイスしなかった。本編前半で視聴者に抱かせたいシャナンのキャラが〝ぶれる〟からだ。

これはミステリー小説の手法「信頼できない語り手」に、どことなく似ている。その事件、その人物の性質をフェアに伝えるためには当然開示しておくべき情報をあえて語らないことで、意図した別の印象を読者に植え付ける。しかし制作者に詰め寄れば、こう返答されるだろう。「嘘はついていない。ただ、言わなかっただけだ」

一般的な定義に従うならば、ドキュメンタリーは「実際に起こったこと」だけで構成されている。つまり原理的に「嘘」は存在しない。その免罪符がある限り、ドキュメンタリー作家は――ある意味でフィクションよりも――カメラが捉えた事象に強い説得力をもたせられる。「僕が頭で考えたことじゃありません。実際に起こったことなんです。事実は小説より奇なりですよね~」。白々しくも、痛快な一言とともに。

しかも本作に至っては、その免罪符が普通のドキュメンタリーよりもずっと強い効力を発揮する。なぜなら、全編が「有り物の映像素材だけ」でできているからだ。

実は、このドキュメンタリーを作る目的で「新たに撮影した素材」は1秒たりともない。本編が始まる前にはこのような注意書きが表示される。

「映像はすべて警察やメディアが撮影したもの、またはネット上にアップされたものです。個人の映像やメッセージは、シャナンの家族や友人から提供されたものです」

その内訳は、

・シャナンがSNS公開用に撮った写真や動画

・クリスが公開を前提としないで撮った写真や動画

・シャナンとクリスの結婚式動画

・シャナンやクリスが交わしたメッセンジャーの文面

・通報を受けた警察が夫妻宅を捜索している模様を記録した一人称カメラ映像

・夫妻宅隣家の防犯カメラ映像

・事件を報じるTV局のニュース映像

・警察内取調室の固定カメラ映像

といったもの。つまり、制作側が物語を捏造するために撮り下ろした映像は、一切ない。ないにもかかわらず、ここまで恣意的に〝完璧なミステリー〟を紡ぐことができるのが、ドキュメンタリーの恐ろしさであり、悪魔的な面白さの本質なのだ。

2020年/アメリカ 監督:ジェニー・ポップルウェル

『search/サーチ』の現実化

ところで、映画好きたちは本作を観て、ある映画作品を真っ先に思い出した。シャナン母子失踪からわずか18日後の2018年8月31日に全米で公開された『search/サーチ』(監督:アニーシュ・チャガンティ、主演:ジョン・チョー)というミステリー/スリラー映画だ。行方不明になった娘を父親が探す話だが、なんと全編が「PCに表示される画面上」だけで展開する。

なぜPC画面だけで物語を紡げるのか。それは、現代社会ではあらゆるものが撮影・録画されており、その多くがインターネット経由のPC上で視聴できる状態になっているからだ。

たとえば、現在のほとんどのノートPCにはインカメラがついている。これにより、FaceTimeでの通話中は話者双方の顔が画面内に映る。『search/サーチ』の「登場人物同士が会話するシーン」はこの画面で事足りるわけだ。

PCのハードディスクには父親が家族を撮影した動画が残っているし、娘が自撮りした生配信動画のアーカイブもある。定点ウェブカメラの映像、街の監視カメラ映像、ネットのニュース動画や投稿動画などの映像素材、それらを総動員すれば映画1本分の物語を紡ぐのは十分に可能であることを、同作は証明した。

『search/サーチ』で娘を捜索する父親は、いわゆる〝安楽椅子探偵〟よろしくPCの前で真実に行き着くが、白眉なのは、真実に行き着く手段が高度なハッキングなどではなく、我々が日常的に使っているPCの操作(検索や通話履歴)や無料のWEBサービス、あるいはちょっとした機転だけで成り立っているという点だ。その意味で、本作は完全なフィクションながら、一切の「嘘」をついていない。

その巧みさが評価され、同作はサンダンス映画祭で観客賞次点を獲得。低予算・小規模公開作品ながら多くの批評家に激賞された。

『search/サーチ』はメタ的な意味合いとして「映画として新たに撮り下ろした映像素材はひとつもない」という〝態(てい)〟で、1本の映画作品を作り上げた。それをメタではなく、正真正銘の現実としてやり遂げたのが『アメリカン・マーダー』だ。

『search/サーチ』も『アメリカン・マーダー』も、「発端の不可思議性」「中途のサスペンス」「結末の意外性」を高いレベルで満たしている点では肩を並べている。しかし、それらの要件を満たすためにそれっぽい映像をフルスクラッチで作った『search/サーチ』よりも、有り物素材の組み合わせでしれっと作り上げてしまった『アメリカン・マーダー』のほうが、偉業度は高い。冷蔵庫の余り物で至高の一皿を完成させてしまったがごとき〝粋(いき)〟を感じる。

技術の進化がドキュメンタリーを変えた

ドキュメンタリーは快感に満ちており、制作者の恣意に満ちた知的な遊戯であり、構成の妙味と編集の恐ろしさ、あるいは悪意すら楽しめる麻薬的な娯楽であり、かつフィクションよりも〝粋〟。それを手っ取り早くつまみ食いできるうってつけの作品が、『アメリカン・マーダー』である。

無論、ドキュメンタリーの魅力はこれらに限らない。次回以降も、特に〝近年の〟ドキュメンタリーの面白さを十二分に楽しむためのTipsを作品単位でお伝えできればと思う。

ここであえて〝近年の〟と入れたのには、理由がある。ドキュメンタリーの作品性は、フィクション作品以上に技術的制約(と解放)に依拠するものだからだ。

思えば『アメリカン・マーダー』は、2020年であればこそ成立したドキュメンタリーである。一昔前、警察官が主観カメラで室内捜索の模様をリアルタイムに動画で記録することはなかった。SNSに生活のあらゆるシーンが写真とビデオで投稿されはじめたのもたかだかここ十数年だし、メッセンジャーによるテキストコミュニケーションが常態化してはじめて、会話というものが完全な形でログを取れるようになった。個人間における遠距離コミュニケーション手段の主流が電話だった時代に、完全な会話ログを後から参照するなど、(いちドキュメンタリー制作者程度の立場では)不可能だった。

すなわち、世の中のあらゆる事象が「特定の目的がなくても常に記録されている」技術的状況が実現してはじめて、このようなドキュメンタリーは制作されうる。そもそも、かつてドキュメンタリーは「撮ろうとしなければ撮れない」ものだった。たとえば1960~70年代、ドキュメンタリーの撮影用カメラはビデオカメラですらなく、フィルムカメラだった。昔のニュース映像の質感を思い起こしてほしい。基本は16ミリフィルム。1ロールは2、3分。つまり、「とりあえずカメラを回しっぱなしにしておいて、いいものが撮れたらその部分だけを使う」ことが、原理的にできなかったのだ。いきおい、〝自然な〟映像が〝偶然に〟撮れるようなことは基本的にありえない。「はい、撮りますよ」と言って撮る。ゆえに、そこから2、3分の間に〝何か〟が起きるような事前の仕込みは必要不可欠。インタビュイーに何を話してもらうかの〝指示出し〟も徹底しなければ、フィルムが無駄になってしまう。ドキュメンタリーに占める意図や恣意の比率は、今よりもずっと高かった。

しかし時代が下り、撮影メディアがビデオテープに変わると、シームレスに撮影できる時間が飛躍的に延び、その後のデジタル化でさらに延びた。カメラの回しっぱなしによって、〝自然な〟映像が〝偶然に〟撮れるようになった。

撮影機材も、昔は今と比べ物にならないくらい大きかった。肩に担がれた大きなカメラは、手のひらサイズのデジタルカメラへ。現在ではiPhoneでも4K映像が撮れる。

大きなカメラに向けてしゃべるのと、手のひらサイズのiPhoneに向けてしゃべるのとでは、インタビュイーの緊張度も話される内容も大きく異なるだろう。見た目に大仰な撮影隊には〝構えて〟しまい、〝よそ行き〟を演じてしまうのが普通の人間というものだ。

つまり、60年前のドキュメンタリーと、30年前のドキュメンタリーと、10年前のドキュメンタリーと、現在のドキュメンタリーとでは、「採り上げる題材」が異なるのみならず、「撮れるもの」が根本的に違うのだ。本稿が活字メディアである「ジャーロ」に掲載されている点に目配りするなら、さしずめ原稿用紙に万年筆で書いた小説と、ワープロやテキストエディタのキーボード直接入力で書いた小説と、スマホのフリック入力で書いた小説は、文体やリズムや生理において、何がどう異なるのか?という議論にも近い。

いずれにしろ、映像で撮られたものは、あらゆるものがドキュメンタリーの材料となりうるが、それは裏を返せば、「映像で撮られていないものはドキュメンタリーになりえない」ということに他ならない。つまりドキュメンタリーの題材になりうるのは、リュミエール兄弟が1895年に発明した映画の原型・シネマトグラフによって「世界が映像によって記録されるようになった20世紀以降」の事象に限る、ということになる。すなわち、ドキュメンタリーとは近現代史そのものなのだ。

20世紀は映画の世紀とも言われるが、言い換えるならばドキュメンタリーの世紀でもあった。その20世紀映画史を代表するフィルムメーカーにしてヌーヴェルヴァーグの旗手、ジャン=リュック・ゴダールはかつて「全ての映像はドキュメンタリーである」と発言した。その言葉の示す意味もおいおい、この連載で明らかにしていければと思う。

(ジャーロ NO.80 2022 JANUARY 掲載)

稲田豊史(いなだ・とよし)

【WEB】 INADATOYOSHI.COM

【twitter】@Yutaka_Kasuga

1974年、愛知県生まれ。編集者/ライター。

キネマ旬報社でDVD業界誌編集長、書籍編集者を経て、2013年よりフリーに。

著書に『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)、『こち亀』社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』(PLANETS)、『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)。

「SPA!」「日刊サイゾー」「現代ビジネス」などで執筆するほか、インタビュー・対談構成なども行う

▽稲田豊史さん最新刊

▽連載主旨はこちら

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!