【刀剣】【福井】越前康継展でギャラリートークを聴講

明けまして、今年もよろしくお願いいたします!

2022年こそは沢山いろんな所に行って、色んな綺麗なものを見たいなぁと思っているのですが、やっぱりなかなか、なかなかですね。。

ともかく、今年も一発目は地元での刀剣展からスタートです。

去年の11月より開催していた、福井市立郷土歴史博物館さんでの企画展。

「没後400年 名刀工越前康継」展でギャラリートークを聴講してきたお話です。

福井市立郷土歴史博物館さんでの刀剣展は「刀に彫る」展で長船景光の超カッコいい太刀を見て衝撃を受けて以降は、全部足を運んでいるはず……。

なんだかんだ、福井で御刀の展示頻度と数が多いのは郷土歴博さんなんじゃないかなぁと思います。たぶんですけど。

あと、敦賀市立博物館さんも、毎年冬に郷土の刀剣展やってらっしゃいますね^^

今年も18日くらいから始まるようです。

去年11月に康継展始まって早々に一度見に行っているのですが、今月10日にギャラリートークがあるという事を知り、なんとか仕事を早めに抜けて行ってきました。

(割と遅めの時間からギャラリートーク開始だったのが良かった)

郷土歴博さんは一階奥の一番大きい部分が常設展、その手前の小さめのお部屋やショーケース内で企画展、二階の大きめのお部屋で特別展をされています。

んで、今回は企画展なので小さめのギャラリーなのですが、約20点ほどの刀剣や文書類の展示がありました。

こぢんまりとしていますが、量も少なすぎず多すぎずで、かなり見やすい点数だと個人的には思います^^

そのうち半分くらいが初代康継の御刀、二代が二振、そして後の代と順番に続きます(だいたい時代の古い順番から並んでいました)

単純に後代に行くほど、御刀の需要が少なくなっていって、その分現存数も少なくなっていくわけなので、まぁ納得ですね。。

脇差が圧倒的に多かったのも、やっぱり時代的なものなのかしら??

ともかく、この展示品たちのほとんどが個人蔵で、県内の愛刀家さんにお借りして開催しているということなので、有難や有難や……。

郷土歴博さんのギャラリートークに参加するのは2回目。

前回は五箇伝展の時に参加しましたが、今回も10名以上は参加されているようでした。

やはり、学芸員さんがめちゃくちゃ噛み砕いて説明してくださるので、資料などを読むよりずっとずっと頭に入ってきやすい……。

ホントもっと積極的にギャラリートーク参加したいものです。。

今で言う滋賀県の長浜あたりにあった下坂の地から移住してきた下坂鍛治。

何やら「慶長伏見地震」で被害を受けて、越前の方にやってきたという説らしい。

(琵琶湖からは結構鍛治師さんの道具が出てくるんだとか)

その後越前で一大刀工集団になったわけですけど、そのトップだったのが康継なのですね。大企業の社長さんみたいな。

ご本人の鍛治の腕もめちゃくちゃ良かったのに加えて、いわば経営手腕みたいな才能も持っていたので「徳川家御用達」「葵紋」「康の文字」を頂けたと……。

戦国末期あたりは戦で大量の武器の需要があったから、大きい刀工組織ってだいぶ重要だったんでしょうね……っていうのがすんなり入ってきました。

わかりやす〜い!

まぁ、大企業が故に三代目で跡目争いが勃発してるのも、あるあるなんだろうなぁと……(展示してあった文書資料が、まさに跡目争いどないすんねん資料でした)

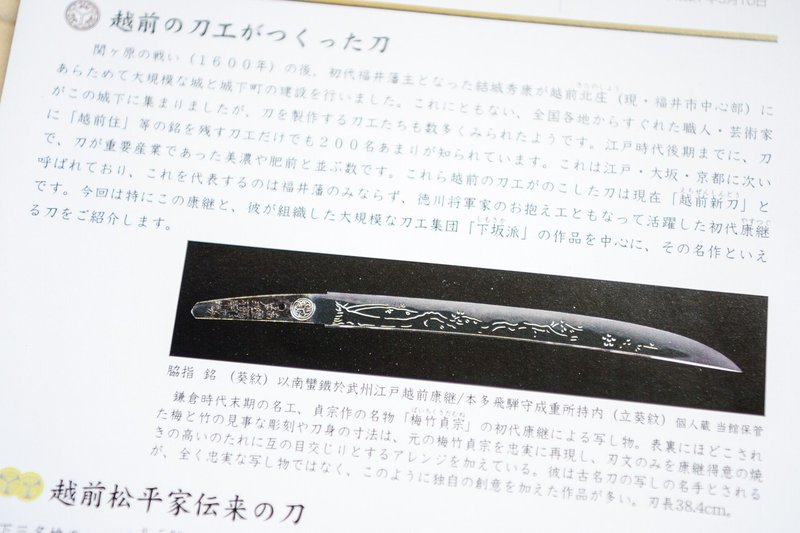

↑の画像はかなり昔の郷土歴博さんの解説シートなんですけど、今回展示のあった「梅竹貞宗写し」の写真がありましたので^^

初代康継と言えば「再刃」の印象が強かったりするんですけど(2021年は康継が再刃した海老名小鍛冶と鯰尾藤四郎が見れたのが良かった!)

写し、特に貞宗の写しが多いんですよね。

今回の展示にも貞宗の写しが多数展示してありました!

康継名乗る以前は作風が美濃っぽい感じなのですが、だんだん相州っぽくなっていってるらしい。

学芸員さんのお話によると、大阪城で焼けた御刀を再刃する際に、その他の名品も数多く見ることが出来たんじゃないかとのことです。なるほど。

ちなみに梅竹貞宗写しは二振り並んで展示されていて、どちらも初代康継の作だったのですけど、見比べられるのがすごく良かったです^^

同じものをモデルに写してるけど、それぞれ違いがあって面白いです。

それにしても、重要刀剣ついてる御刀は素人目にも状態が良いのが解りますね。

1枚目の上段が初代康継の「獅子貞宗写し」下段が「安宅貞宗写し」

2枚目が二代康継の「獅子貞宗写し」です(本展の解説シート裏面より)

獅子貞宗写しは初代と二代でこれまた並んで展示されていたんですけど、写真で見ても解る通り、結構違いがあってこれも面白いです^^

二代の方はかなり反ってる!しかし、刀身彫刻に関しては同じ「記内(喜内)」が施しているんだとか……なんかロマンありますね、どういうやり取りがあったんだろう^^

安宅貞宗は、擦り上げられた状態のものを写してるっていう解釈で良いのかしら……?これは聞いてみたら良かったかもだ。。

初代康継の御刀にはよく「本多飛騨守成重所持」と入っているんですけど、成重は越前藩の初代家老で、坂井市にあります丸岡城の城主です。

丸岡といえば日本一短い手紙・一筆啓上で有名。

で、その「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」のお仙くんが本田飛騨守成重その人というわけです。

康継の支援者だったみたいで、いっぱい御刀注文していたのかな。

私の先祖がこの丸岡城のお侍だったらしく、それがどの時代だとかは正直解らないのだけど、もしかしたらもしかしたら、ご先祖様の仕えてたお殿様の御刀だったのかも?って思うとちょっと楽しいです^^

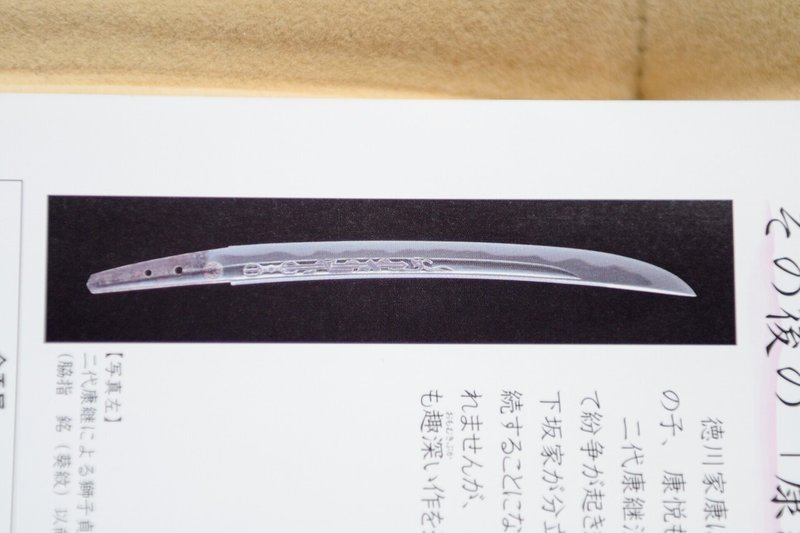

本展には一箇所だけ撮影可能の御刀がありまして、それがこちら。

康継ではなく信国なのですが、可動型のケースに入っているので実際自分で動かして角度を変えて鑑賞が可能です^^

ケースに入っているので安全ですし、抵抗感もなくて良いですよね〜!

しかしケースに入っているので光の反射で撮影は鬼のように難しく。。

カメラは持って行ってないので、スマホだとこの辺が限界です。。

もっとカメラ性能の良いスマホに変えようと思ってはいるんですけど……ふんぎりがつかず……。

福井市立郷土歴史博物館さんの近くには、初代康継のお墓があります。

Google Map大先生によると徒歩約8分。

というわけで、ギャラリートークが始まる前に急いでお参りしてきたのですが、先客がいらっしゃったのと、あまりにも街中だったので上手く撮れなかったです。。

見ての通り、建物の間に突如として現れる感じ……。

昔はこの辺にはお寺があり、康継の菩提寺だったそう。しかし空襲等で一帯が焼けてしまって、このお墓も江戸時代当時のものではないそうです。

昭和44年に全国の刀匠さんや愛刀家さんによって復活した康継のお墓。

顕彰碑の碑文は、刀剣の鑑定で有名な佐藤寒山先生によるものです。

初代康継はキチンと没年月日の記録があるらしく、2021年の秋で丁度没後400年。

お墓の門にはしっかりと葵の紋。

御刀の茎にもくっきりはっきり刻まれていましたね^^

まだ雪の残る中、そっと手を合わせて参りました。

最後におまけの御城印など↑ 福井城の御城印は郷土歴博さんでいただけます^^

(本当は貰った日の日付入れてますが、自分の字がきったないので隠し隠し。。)

福井県も「御城印」を所々で発行しておりますので、私も見かけたら貰おうと思っているのですが、結構種類あるのでコンプリートは遠そうです。。

県外とかも合わせると200以上あるみたいね……御城印。

御朱印・御刀印・御城印と色々あるので、この辺は躍起にならずにゆる〜く縁があったものだけ貰っていこうと思います(笑)

というわけで、2022年の御刀初めでした^^

今年はどんな御刀に出会えますでしょうか……どうか良き出会いがありますように。

ここまでお付き合いいただき有難うございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?