人、人、人。人しかいない映画:『ミスター・ランズベルギス』を観て

とにかく人がたくさん出てくる。最初から最後までずっと画面が人で埋め尽くされている。

監督はセルゲイ・ロズニツァ。ベラルーシ出身、ウクライナ育ち。ロシアがウクライナを侵攻したあと、日本でも『ドンバス』や『国葬』が立て続けに劇場公開されたが、僕は見ていなかった。したがって、僕にとってはこれが初めてのロズニツァ作品となる。

パンフレットによれば、ロズニツァ監督はこれまでもずっと群衆に関心を持ってそれを映画に撮ってきたらしい。今回の作品も、群衆のパワーが画面から溢れ出てくるようだった。

一つ付け加えれば、声も印象的だ。リトアニアの独立をめぐって議論する市井の人々の声。演説を行う政治家の声。ソ連軍の圧政に対して「リトアニア!リトアニア!リトアニア!」と叫ぶ声。怒号。

しかし、それとは対照的に、独立運動の指導者ランズベルギスは、とても物静かな人物である。はじめのほうで彼のことを「教授」と呼ぶ場面があるので、ああこの人は大学の先生なのだとわかる。だから、いわゆる威勢のいいぐいぐい引っ張る政治家とは全然雰囲気が違う。けれども、ソ連軍が攻めてきて、リトアニアの議事堂(正確には議事堂ではなかった気もするが、とにかく政治の中枢を担う建物)に立てこもって守らなければならないというときのランズベルギスの声には、静かな中に断固とした決意を感じて、思わず涙しそうになった。「私たちはここを守らなければならない。しかし君たちは自分のことを守る権利がある。したがって、君たちには今ここを出て行く権利がある。出て行かない場合、君たちはその瞬間にリトアニアの兵士になる」そういう演説だった。見事だった。

ただし、それを美化し過ぎるのも危険だろう。最初に「人がたくさん出てくる映画」と書いたが、逆に言えば、人しかいないということである。戦争であれ革命であれ、最後は人と人がぶつかり合う。もちろん、そこには命がかかっている。それは、技術が発達した現在も同じだ。いくら無人殺人機ができても、最後は人の身体と身体がぶつかり合いどちらかが消滅するまで、戦争は終わらない。今も昔も、戦争は「スマート」にはいかないのだ。

ソ連という大国に対して、独立をかけて立ち上がる小国リトアニア。この作品はロシアのウクライナ侵攻より少し前に作られているのだが、昨今の国際情勢のなかでは、リトアニアにウクライナを重ねずにいることは難しいだろう。ランズベルギスにゼレンスキーを重ねたくもなる。実際、両者には共通点もある。ランズベルギスは音楽専攻の大学教授で、ゼレンスキーはコメディアン。両者とももともと政治家だったわけではないという点で共通している。しかし、映画を見た印象から言えば、両者の指導者としてのタイプは全然違うように思う。ゼレンスキーは良くも悪くもポピュリストである。じっとカメラから目を離さず、力強く語りかける。国民が彼についていくのはわかる。他方、ランズベルギスは声も小さいし、およそ政治家タイプには見えない。しかし、いかにも知的で教養がありそうな感じがする。そういう人をリトアニア国民が尊敬しているということが興味深かった。

ゴルバチョフの描き方も興味深かった。ゴルバチョフは、西側諸国からは絶大な人気を誇っている。ソ連を解体させた人だからだろう。しかし、この映画を見ると、もっと卑小な姿が浮かび上がってくる。

ペレストロイカを掲げソ連に改革をもたらそうとしたことはたしかだろう。しかし、それを機にリトアニア等で独立の機運が高まると、それは潰そうとする。それも、最初はリトアニアの群衆のまえに現れてかなり無防備に、ジョークも交えながら直接対話をするなど豪胆なところを見せるのだが、上手く行かないとわかると結局は戦車を送りつけて弾圧するのである。もちろん、人も死んでいる。

ゴルバチョフはソ連を改革し解体したというが、そしてそれが西側諸国では高く評価されているようだが、ゴルバチョフ自身から見ればソ連の解体は失策の結果だったのであり、ソ連人(ロシア人)から見てもゴルバチョフは祖国を崩壊させた戦犯だったし、リトアニアから見れば自国の主権を蹂躙する独裁者だったわけである。もちろん、この映画自体がリトアニア側からみたソ連を描いており、しかもランズベルギスのインタビューをもとにそういう物語が構成されているわけだから注意が必要だろう。しかし、私のなかではゴルバチョフに対する見方はたしかに変わった。

上映時間は、途中一回の休憩を挟んで、4時間を超える。長いか短いかと聞かれれば、長い。ちゃんと4時間分、ずっしりくる。とはいえ、退屈することはない。この作品は主に独立運動時の膨大なアーカイブ映像を編集したものと、現在のランズベルギスへのインタビュー映像とが交互に映される構成になっている。このあたりの緩急ある映像の繋ぎ方がとても巧みだ。

ただ、こういう映画は疲労を味わうことも含めて一つの体験だと僕は思っている。

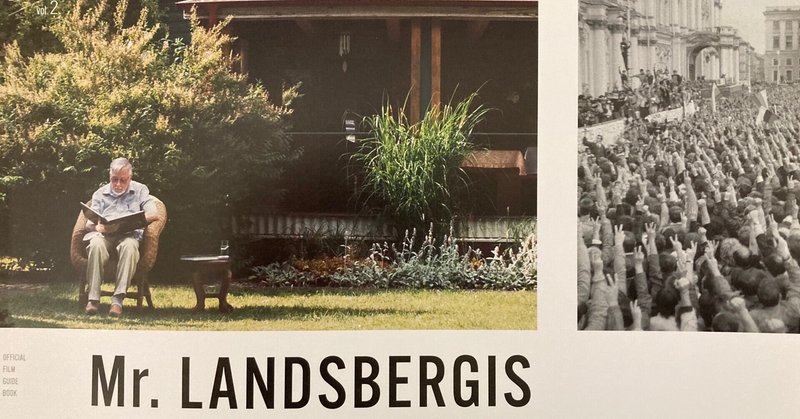

なお、題名にも示されているように「ミスター」という呼称がこの映画の一つのポイントになっているのだが、僕は鑑賞中にはついにその意味がわからなかった。これについてはパンフレットに解説があるので、気になる方は読んでみてほしい(記事サムネはその表紙より)。1600円と少し高いが、来年1月に本邦でも公開されるというロズニツァ監督の『新生ロシア1991』と合同のパンフレットとなっており、100頁以上あって解説陣も充実しているので、買って損はしないはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?