第4話 なぜ地球だけに「海」と「大陸」があるのか? 海と大陸の違いは何か?

ジオリブ研究所所長、ジオ・アクティビストの巽です。

地球の最大の特徴の一つは「水惑星」、つまり表面に液体の水(海水)が恒常的に存在することだ。そしてこのことが原因で、地球が太陽系唯一の「プレートテクトニクスの星」となったことを前回お話した。

「海」とは何かと問われると、多くの人は、海水が溜まっている所、と答えるに違いない。もちろんこれは間違ってはいないのだが、実は単に陸より低くなった所に水が溜まって海となったのではなく、もっとふか〜い理由がある。今回は、海と陸(大陸)の違いについて考えてみることにしよう.

さあ、ジオリブしましょ!

地球が凸凹になる理由

揚々と広がる海の下、海底の地形のことはあまり普段は考えないものだが、よくご存知のように海底は決して平らではない。中には1万メートルを超える海溝が存在し、また海嶺と呼ばれる海底山脈や海山も分布する。しかし大部分は深さ数千メートルの、比較的平坦な深海底である。一方で陸には、もちろん8千メートルを超える山地もあるが、その殆どを占める大陸の平均標高約840メートル。つまり地球の表面には低地と高地が存在し、窪地には水が溜まって海、海面上に顔をだす高まりは陸と呼ばれているのだ(図1)。

では他の地球型惑星(水星・金星・火星)の表面はどうか? もちろん例えば火星には、おそらく太陽系最高峰の火山オリンポス山があり、周囲の平野部から3万メートル近くも聳え立っている。また金星にも8千メートル級の火山があるようだ。しかしこのような特異点を除くと、大部分は平坦な地形が占めている。図1に示したように、地球とは異なり高度のピークは1つだけ、即ち地球に比べるとずっとのっぺりしている。

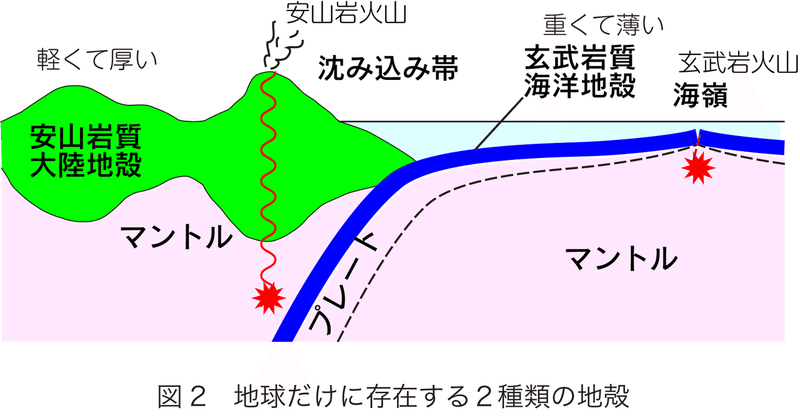

地球型惑星の中で地球の表面だけがの凸凹しているのは、実は地盤(地殻)の違いが原因だ。高地は軽い大陸地殻(2.7トン/㎥)、一方で低地は重い海洋地殻(3.0トン/㎥)からなり、しかも大陸地殻の方がずっと分厚い。このために、地球時間では流体として振る舞うマントル(3.3トン以上/㎥)の上に浮かぶ地殻では、大陸地殻の方が高く浮き上がることになる(図2)。アルキメデスの原理だ。決して、たまたま低い場所が海となったのではなく、海は海となるべく低地をなしているのだ。

2種類の地殻の重さが違うのは、その組成による。大陸地殻は軽い元素であるSi(ケイ素)が多く、火山岩の名前で言うと安山岩、一方で重い海洋地殻はSiに乏しい玄武岩でできている。ちなみに、地球の兄弟星たちの地殻はほぼ玄武岩質の地殻からなる。だからこそ、のっぺりとした地形となるのだ。

「海」と「陸」はプレートテクトニクスが造る?

このように地球だけに2種類の地殻が存在して、低地すなわち海と、高地である大陸が作られるのは、当然皆さんも予想されるように、地球だけにプレートテクトニクスがあることと大いに関係している。

海洋地殻は、海底を走る火山山脈「海嶺」で作られる。地下のマントルが融けてできた玄武岩マグマが、プレートの裂け目へ入り込んで冷え固まるのだ(図2)。このことは、実際に海底を掘削することで確かめられている。

一方安山岩マグマのでき方は複雑で、今でも地球科学の最先端の問題である。ただ、マントルが融けてできた玄武岩マグマが、様々な過程を経て安山岩に変化することは確かなようだ。そしてこの安山岩の生成には大きな特徴がある。この溶岩は、プレートが海底からマントル内へ沈み込む地域の火山で噴出するのだ。だから多くの学者たちは、大陸地殻は沈み込み帯で誕生すると信じてきた(図2)。

しかし、地球の営みはそんなに簡単には解き明かせない。安山岩が多量に噴き出すのは、地盤にしっかりと大陸地殻がある沈み込み帯(大陸弧)の火山なのだ。例えば、南米大陸の縁にあるアンデス山脈や、今から僅か3千万年前にはアジア大陸の一部であった日本列島である。ちなみに安山岩という名は、「アンデス石」をさすandesite(アンデサイト)に由来する。

これに対して伊豆火山列島のように大洋の中、言い換えると海洋地殻の上にできる沈み込み帯である「海洋島弧」では、たいがいは玄武岩マグマが流れ出す。この事実をすんなり受け入れると、大陸地殻となる安山岩を作るには、そもそも大陸地殻が必要だということになる。しかしそれでは、一等最初の大陸地殻がどのようにしてできたのか説明できない。大陸成因論は、大きな壁にぶつかっていたのである。

私たちはこの大問題に立ち向かうために、伊豆・小笠原諸島の海域で一大プロジェクトを始めた。このプロジェクトの顛末については、次回お話しすることにしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?