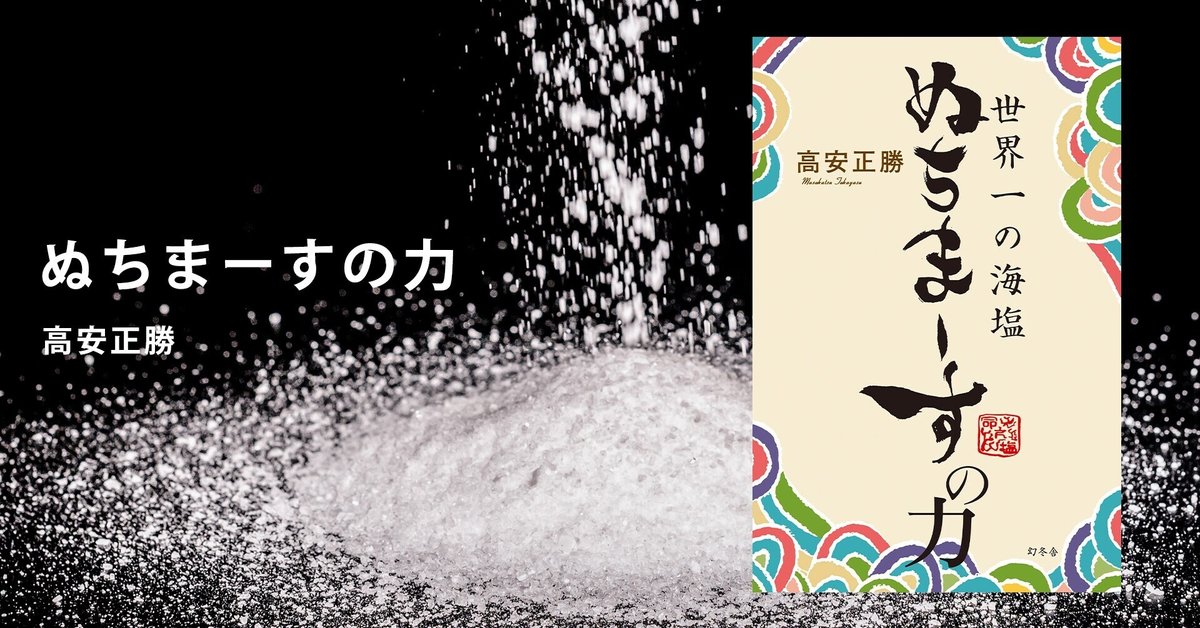

沖縄県が「長寿日本一」だったのは台風のおかげ? #5 ぬちまーすの力

胃腸が疲れない、足がむくまない、肌がうるおう……。ミネラル含有率世界一としてギネスにも登録された、奇跡の塩「ぬちまーす」。一流アスリートにも愛されるぬちまーすは、どのようにしてつくられたのか? そして人類にはなぜ、OIMs(オイムズ)と名づけられたミネラル群が必要なのか? そのすべてを明かした本、『ぬちまーすの力』よりポイントを抜粋します。これを読んだら、きっとあなたもぬちまーすを試してみたくなる?

* * *

台風が「OIMs」を運んでくる?

私が小学生の頃、今から60年前の話です。沖縄県は日本一の貧乏県でありながら日本一の長寿県でした。

なぜ沖縄県が日本一の長寿県なのか先生は教えてくれませんでした。

日本という一つの国で考えたら「暖かいから」ということになっていましたが、地球儀を見てみると、同じ暖かさにたくさんの地域があります。「暖かいから長寿」というのは間違っているらしい。そうこうしているうちに、忘れ去られてしまいました。

沖縄県が60年前からしばらくの間、日本一の貧乏県でありながら、日本一の長寿県だった理由は、毎年襲来する台風が運ぶOIMsにあるのではないかと私は考えます。これは1998年に発表した私の理論です。

OIMsは、雨が降るたびに水に溶けて陸から海へ流れていくものです。

特に耕した畑は雨の浸透が容易なので流失しやすい。本来ならば10年もすれば、施肥しなければ畑のOIMsはなくなります。

しかし、沖縄県には毎年強力な台風が襲来します。その台風が、OIMsが豊富に含まれた海の水を沖縄の陸地に運んでくれるのです。

OIMsは、繊細で、理知的で、思考能力が高く、創造力のある人類の根幹を支える大切なものです。そのOIMsが非常に強い勢力の台風によって、幾度となく沖縄県に運ばれてくるのです。日本一の長寿県にならないわけがありません。

その当時、沖縄には船や飛行機が頻繁に就航しているわけではありませんでした。つまり、沖縄県民は100%沖縄産の食料を食べていました。

生命体の機能を支えるOIMsを、日本一豊富に摂っていたのが沖縄県民でした。長寿は当然です。

「長寿日本一」を放棄した沖縄県民

しかし、現在は船、飛行機が頻繁に往来し、県外産の野菜や加工食品が流入し、沖縄産の消費量はたった5%になってしまいました。

現在も、台風は相変わらず沖縄県に襲来していますが、沖縄県の平均寿命は男性が全国で36位、女性が7位となっています(「沖縄タイムス+プラス」2017年12月14日)。沖縄県民は長寿日本一を県外野菜や加工食品を大量に食べることによって、自ら放棄したのです。

身体の健康の源はOIMsであり、長寿の源もOIMsなのです。沖縄県というところは、海によって外界と隔離され、OIMsの働きに関する大実験場だったのです。

これは沖縄県での話。酪農家のおじいさんは毎日山や野原に行き、鎌で乳牛のエサとなる草を刈って、その草で母親牛を育てていました。そのおじいさんの飼う牛は8回もお産ができ、周囲からうらやましがられていました。

若い人たちが飼っている母親牛は、4回しかお産ができなかったのです。その理由が乳牛組合の方々にはわかりませんでした。ところが、私の沖縄台風長寿論の話を聞いているうちに、おじいさんが「だから自分の飼っている牛は8回もお産ができるのだ」と、急に大きな声で叫んだのです。

若い酪農家は台風のない外国から輸入された干し草で牛を育てていました。おじいさんは台風が海から運んでくるOIMsを十分に含んだ草を鎌で刈ってきて牛を育てていたのです。

飼料に含まれているOIMsの量に大差があったのです。乳牛組合の方々はこのOIMsの差が、4回の出産と8回の出産になったことに気がついたのです。

◇ ◇ ◇