あの人と初めて出会ったのは…世界的作家が描く究極のエロティシズム #1 ホテル・アイリス

染みだらけの彼の背中を、私はなめる。腹のしわの間に、汗で湿った脇に、足の裏に、舌を這わせる。私の仕える肉体は、醜ければ醜いほどいい。乱暴に操られるただの肉の塊となったとき、ようやくその奥から純粋な快感がしみ出してくる……。昨年、ブッカー国際賞にノミネートされたことでも話題となった、日本が誇る小説家、小川洋子さん。『ホテル・アイリス』は、17歳の美少女と初老の男の「SM愛」を描いた、衝撃の問題作です。その冒頭を特別にご紹介しましょう。

* * *

1

その男がはじめてアイリスに泊まったのは、夏のシーズンに入る少し前だった。明け方から降りだした雨が一日中やまず、夜になって一段とひどくなってきた。海はうねりが出て灰色に沈んでいた。客が出入りするたびに雨が吹き込み、ロビーのカーペットが気持悪く湿っていた。近所の店の看板はみなネオンが消され、通りを行く人影はなかった。時折車が通り過ぎると、ヘッドライトの中に雨の粒が映って見えた。

そろそろレジに鍵を掛け、ロビーの明かりを消して奥へ入ろうとした時だった。不意に重い物が床に叩きつけられるような、ガタンという音がして、そのすぐあと、女性の悲鳴が響いた。

長く長くどこまでも続く悲鳴だった。あまりにも長すぎて、本当は笑っているのではないかと思うくらいだった。

「この変態野郎!」

202号室から女が飛び出してきた。

「まったく、いやらしいじじいだ」

女はカーペットの継目に足を引っ掛け、踊り場に倒れ込んだが、そのままの姿勢で部屋の中に向かってののしりの言葉を浴びせ続けた。

「人をばかにするのも、いい加減にしな。あんたに女と寝る資格なんてないんだよ。詐欺師! くそ親父! インポ野郎!」

明らかに商売女だった。それくらいわたしにも見当がついた。たいして若くない。皺の目立つ首に髪が巻き付き、ぬめっと光る口紅が頬にまではみ出していた。汗と涙でマスカラが溶け、目尻ににじんでいた。ブラウスのボタンは外れたままで、左の乳房が飛び出し、ミニスカートからのびた太ももは薄桃色にほてって見えた。ついさっきまで他人の手に触れられていたらしい気配が、皮膚のあちこちから立ちのぼっていた。安っぽいビニール製のハイヒールが、片方だけかかとに引っ掛かっていた。

女の言葉が途切れた瞬間、部屋の中から枕が投げ付けられ、女の顔に命中した。また悲鳴が上がった。踊り場に転がった枕カバーが、口紅で汚れていた。

他の客たちが騒ぎに驚き、寝姿のまま廊下へ集まりだした。母も奥から出てきた。

「何するんだ、ばかやろう。誰もあんたなんか相手にするもんか。土下座して謝られたってこっちからお断わりだよ。せいぜい野良の牝猫にでもお願いしてやらせてもらうんだね。あんたにはそれがお似合いだよ」

女の叫び声はかすれ、涙が混じり、最後には咳や嗚咽やよだれと一緒になった。

容赦なく、続けてハンガーと丸まったブラジャー、もう片方のハイヒール、ハンドバッグが飛んできた。バッグの口が開き、中身が散らばった。女は階段を降りて逃げようとしたが、足をくじいたためか、興奮しすぎたせいか、うまく立ち上がれない。

「いったい何の騒ぎ? いい加減にしてよ」

「静かにしてくれ。眠れないじゃないか」

他の客たちが口々に文句を言い、ますます騒々しくなってきた。ただ202号室の扉の内側だけが、しんとしていた。

男の姿はわたしからは見えなかった。男はまだ一言も言い返してはいない。にらみつける女の視線と、その先から飛んでくる物が、存在の気配を漂わせているだけだった。女は静けさの穴に向かって吠え続けていた。

「ちょっとお客さん、困るじゃないですか。喧嘩なら外へ出てして下さいよ」

母が言った。

「分かったわよ。言われなくてもこんなとこ、さっさと出てってやるわ。二度と来るもんか」

今度は母に向かって叫んだ。

「警察沙汰はごめんですよ。弁償はちゃんとしてもらいますからねえ。ほんとにどういうことだろう。さあさあ、皆さんはどうぞ安心して寝て下さい。ご迷惑掛けてすみませんねえ。あんた、こっちは大損害だよ。部屋代だけじゃすまないからね」

母が階段を登ってゆくのと入れ違いに、女はハンドバッグの中身をかき集め、ブラウスのボタンも留めずに下へ駆け降りていった。むき出しのままの乳房が揺れ、客の一人が口笛を吹いた。

「ちょっとあんた。払いはどうしてくれるんだい。どさくさに紛れてごまかそうったって、そうはいかないよ」

母の気掛かりは最後までお金のことだった。女は構わず玄関のドアを開けた。その時だった。

「黙れ、売女」

男の声がわたしたちの間を真っすぐ通り抜けていった。ざわめきが消えた。深みのある太い声だった。苛立ちも怒りも含まれていなかった。むしろ思慮深い響きをたたえていた。チェロかホルンか、そんな楽器が一瞬だけ鳴ったような錯覚に陥った。

わたしは振り返った。男は踊り場に立っていた。中年過ぎの、初老と言ってもいい年ごろだった。アイロンのかかった白いワイシャツに焦茶色のズボンをはき、同じ生地の上着を手に持っていた。女はあんなに取り乱していたのに、男は息を荒らげてもいなかったし、汗もかいていなかった。決まり悪そうにもしていない。ただ額にほんの少し残った髪の毛が、もつれてくしゃくしゃになっているだけだった。

こんな美しい響きを持つ命令を聞いたことがない、とわたしは思った。冷静で、堂々として、ゆるぎがない。「ばいた」という言葉さえいとおしいものに感じられた。

「黙れ、売女」、わたしはその言葉を自分の中だけでよみがえらせてみた。しかし男は二度と口を開かなかった。

届くはずもないのに、女は男に向けて唾を吐き、ホテルを出ていった。それはカーペットの上にどろりと落ちた。

「じゃあ、あんたが全部責任取ってくれるんだね。迷惑代やら掃除の手間賃やら、余分に払ってもらうよ。じゃなきゃ、割に合わないからね。それから、二度と出入り禁止だよ。女ともめる癖のある客は、お断わりなんだ。よく覚えときな」

今度は男に向かって母はまくし立てた。他の客たちは、のろのろと部屋へ戻っていった。男は黙ったまま目を伏せ、上着をはおりながら階段を降りた。そしてズボンのポケットから札を二枚わしづかみにして出し、カウンターの上に置いた。それは痛々しいほど皺くちゃだった。わたしは札を手に取り、大事に掌でのばした。

微かに男の体温が残っているような気がした。一度もわたしの方を見ずに、男は雨の中を遠ざかっていった。

誰がどうして、“ホテル・アイリス”などという妙な名前を付けたのか、わたしはいつも不思議に思う。このあたりのホテルにはみな、海にちなんだ名前が付けられている。なのにここだけがアイリスだ。

「菖蒲のことさ。きれいな花だろ? それにギリシャ神話に出てくる虹の女神っていう意味もあるんだ。なかなかしゃれてるじゃないか」

昔子供の頃、自慢げに祖父がそう教えてくれた。

でも、“ホテル・アイリス”の中庭には、菖蒲の花など咲いていない。バラも、パンジーも、スイセンもない。伸び放題のヤマボウシと欅が一本ずつ、あとは雑草が茂っているだけだ。

わずかなアクセントといえば、レンガの小さな噴水があるが、水はとっくに枯れてしまっている。その真ん中には、鳥のフンで汚れた石膏の彫像が立っている。燕尾服を着た巻き毛の男の子が、小首をかしげ竪琴を弾いている。唇とまぶたが欠けているせいで、もの哀しそうに見える。

祖父は女神の話などどこから仕入れてきたのだろう。わが家にはギリシャ神話どころか、本箱さえないというのに。

わたしは虹の女神の姿を想像してみる。華奢な首筋、ふくよかな胸、どこか遠くを見つめる瞳、そして七色に透ける衣。彼女が気まぐれにその衣をなびかせるだけで、世界はたちまち美しい魔法にかけられる。

どんな片隅にでもいい、虹の女神がこのホテルに宿っていてくれれば、噴水の少年だって、あんなに哀しげに竪琴を弾くこともないだろうに、とわたしは思う。

三階の屋根に取り付けてある看板【HOTEL IRIS】はRの字が右に傾き、バランスをなくしている。滑稽につまずいているようでもあるし、不吉な思索にふけっているようにも見える。けれど誰もそれを直そうとしない。

二年前、祖父は死んだ。膵臓だか胆嚢だか、とにかくお腹にできた癌が腰骨や肺や脳に転移し、元々何癌だったかという問題など無意味になり、半年ほど苦しみ抜いたすえに自分のベッドで息を引き取った。

フロントの裏側にある、日当たりの悪い小さな三つの部屋が、わたしたち家族の家だった。そこの住人はわたしが生まれた時、全部で五人だった。最初に抜け出ていったのは祖母だが、赤ん坊の頃の話だから記憶にはない。心臓病で死んだらしい。次は父だった。これは八歳だったからよく覚えている。どんなささいな場面も、残らず全部。

そして今度は祖父の番だ。祖父が寝ていたのは、スプリングが壊れて使いものにならなくなった元客室用のベッドで、寝返りを打つたび蛙を踏みつけたような音がした。

学校から帰ってすぐ、祖父の右腹に埋め込まれた管の消毒と、その先の袋にたまった体液を捨てるのがわたしの役目だった。母がそう命令した。管に触るのは怖かった。少しでも乱暴にするとすっぽり抜け落ち、その穴からただれた内臓が噴き出てきそうな気がしたからだ。

体液はサラサラしていた。人間の身体の中に、どうしてこんな色が隠れているのだろうと見とれてしまうくらい、愛らしい黄色をしていた。わたしはそれを中庭の噴水に捨てた。だから竪琴を弾く少年の爪先はいつも濡れていた。

祖父の苦しみは一日中続いた。特に夜明け前がひどかった。うめき声と蛙の悲鳴が混ざり合い、闇の底を休みなく這い回った。窓の鎧戸を二重に閉めてはいたが、いつしかその気味の悪い声に気づき、文句を言う宿泊客もあらわれた。

「いや、どうも申し訳ありませんねえ。盛りのついた猫が毎晩中庭に集まって、よろしくやってるんですよ」

母はフロントカウンターの上でボールペンのキャップをもてあそびながら、ことさら甘ったるい声でそう答えた。

◇ ◇ ◇

連載はこちら↓

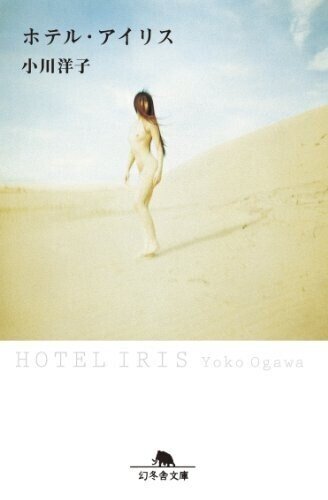

ホテル・アイリス