源氏物語の色 19「薄雲」 ~無彩色の中の心情~

「薄雲」のあらすじ

―――前帖「松風」で大堰川のそばに居を移した明石の君とその姫君だが、姫君の将来を案じた光源氏は姫君を二条院に引き取り、紫の上に育てさせることにする。明石の君にとってはつらい母娘の別れであった。この年は変事の多い年であり、光源氏の舅である太政大臣が亡くなる。また、冷泉帝の母であり光源氏の最愛の藤壺の宮も崩御する。そして冷泉帝は、実の父親が光源氏であることを知る。ーーー

「薄雲」の帖は別れのシーンが多い。冒頭からの明石の君と姫君の別れはつらい。母の出自によって、子どもの将来が決まる時代であった。父親である光源氏のもとで育つことが、姫君の幸せになることは、明石の君は十分わかっている。しかし、子どもと別れることは苦しく、思い悩むのである。読んでいて切なくなる。子を思う母の気持ちは、いつの時代も変わらないものなのだろう。

別れの近づいた12月の雪の日、明石の君は「白き衣どものなよよかなるをあまた着て」いた。白い襲の十二単を着ているとイメージしてもいいだろう。雪の日に、真っ白な衣裳の明石の君。凛とした姿が想像でき、姫君の将来を思って決心した母としての気持ちが、白という色から伝わってくる。

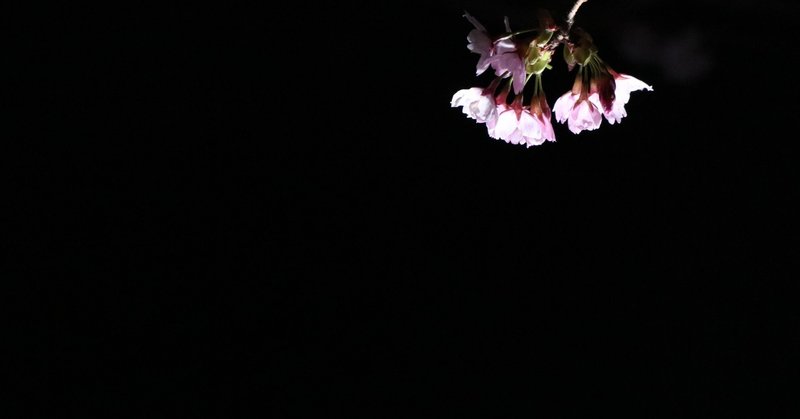

もう一つの大きな別れが、藤壺の宮の崩御。「なべてひとつ色に黒みわたりて」いる。皆が悲しみに暮れ、喪服の黒一色となっているのである。しかし、紫式部がこの場面に選んだ季節は桜の季節。桜が咲き誇る中、悲しみに暮れた人々の黒。この対比が、余計に悲しみを増幅させている。

この光景を目にし、光源氏は「今年ばかりは」と独り言を言う。これは古今和歌集にある「深草の 野辺の桜し 心あらば 今年ばかりは 墨染に咲け」のこと。今年ばかりは桜も「墨染色」に咲いてくれという心の叫びである。

そして夕刻、夕日に染まってきた山際にたなびいてきた薄い雲の色は「鈍色」(にびいろ)とある。暗い灰色であり、喪服の色でもある。

この雲を見て光源氏は歌を詠む。

「入り日さす 峰にたなびく 薄雲は もの思ふ袖に 色やまがへる」

薄雲は、悲しみの淵にいる私の袖の色に似せているのか、あるいは雲も悲しんでいるのだろうかと。「薄雲」の題名となる、山場の部分である。

光源氏にとって永遠の女性であったであろう藤壺の宮の死の場面に、桜を咲かせる紫式部。十二年前に行われた桜の宴での二人のやり取りを読者は思い出すことにもなる。その桜色の輝きがあることによって、悲しみに暮れる喪の色としての黒や鈍色が、さらに深い色となる。この場面設定の色の使い方の素晴らしさと言ったらない。映像のなかった時代に、人々の脳裏に映像を作り出す紫式部の頭の中を覗いてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?