レーウェンフックと顕微鏡 ~17世紀オランダの「光の魔術師」~

世界で初めて微生物を観察したレーウェンフック。

細菌や精子を発見したその業績から、微生物学の父とも呼ばれています。

レーウェンフックは500以上の顕微鏡を作製したとされ、そのうち6つが現存します。

1632年、アントニ・ファン・レーウェンフックはオランダのデルフトに生まれました。

17世紀のデルフト(ヨハネス・フェルメール作「デルフト眺望」, Wikipedia)

レーウェンフックは16歳のときに学校をやめたので、それ以降の正式な教育を受けていません(親は官吏になってほしいと考えていたようです)。大学にも行かなったため、専門的な科学教育を受けた事はありませんでした。

学校をやめてアムステルダムの織物商の元で働いたレーウェンフックは、22歳のときにデルフトに戻り、自ら織物商を営みます。

そして、布地を扱う仕事の傍らガラス球を作って磨き、綺麗な球形のレンズを作製します(ガラス表面が凸凹していると拡大したものが鮮明に見えないため、表面を磨く必要があります)。

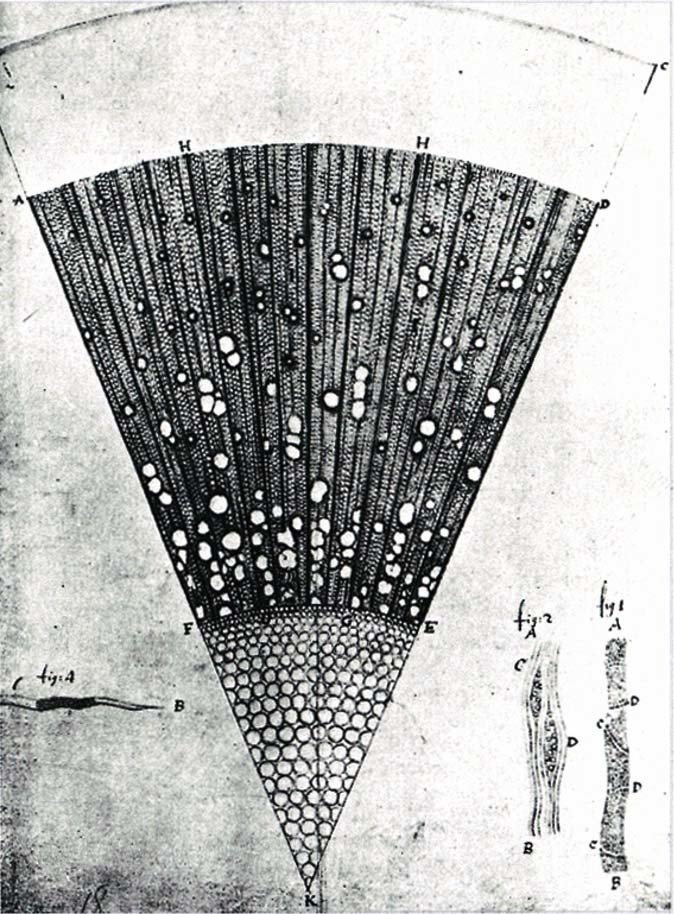

1674年、デルフトの町から少し離れたところにあるベルケルス湖の水を自作の顕微鏡で観察すると、小さい何かが動いているのを発見し、レンズを通して見えた微生物を詳細にスケッチします(ミドリムシなどが記録されています)。

その後も雨水や海水などから様々な微生物や物質を発見し、記録を重ねます。

レーウェンフックのスケッチ=トネリコ属の木質部(Wikipedia)

ガラス球を通して小さなものを見たという記録はそれまでにもありましたが、それは単に「何かが見えた」という程度で、見えた物を正確に「観察」し、詳細に「記録」したのはレーウェンフックが初めてでした。

当時、微生物は植物などから自然に発生していると考えられていましたが、詳細な観察によって卵から生まれることを発見します。また、微生物にも生死があることを確認します。

レーウェンフックは当時の常識や不確かな情報に捕らわれる事なく、事実を鋭く観察・考察しました。

専門的な教育を受けていないのにも関わらず、科学的・論理的な考え方と姿勢で数多くの新発見をし、生物学の発展に大きく貢献しました。

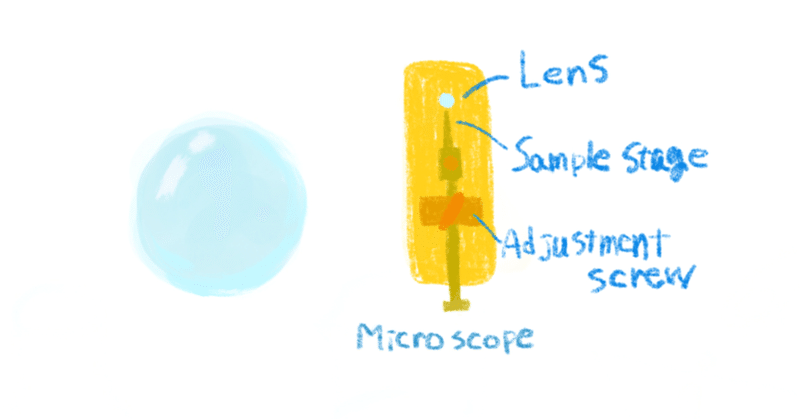

レーウェンフックの顕微鏡は以下のような単眼式で、ガラス玉を板で挟んだだけのシンプルなものでした。

レンズの前にある針の先に試料(水玉など)をつけて観察します。観察にはテクニックと根気が必要でした。

レーウェンフックの単眼式顕微鏡(複製, Wikipedia)

現代の理科の実験などで使う複式顕微鏡(接眼レンズと対物レンズなど、複数のレンズを持つもの)は、試料を固定するステージや明るさ・ピントの調整などが出来るようになっています。

しかし、レーウェンフックのシンプルな単眼式顕微鏡にはそんな便利な機能はありません。

微生物の詳細な観察は簡単ではなく、かなり根気のいる作業でした。

ガラス球を作って磨く作業も大変です。

彼を突き動かしたのは強い好奇心だったのでしょう。

アントニ・ファン・レーウェンフック(Wikipedia)

実は、同時期にロバート・フック(フックの法則で有名ですね)が複式顕微鏡でコルクの細胞壁を観察しています(細胞をcellと命名した)。

ロバート・フックが使った複式顕微鏡(Wikipedia)

しかし、フックの使用した顕微鏡倍率は50倍程度だったのに対し、レーウェンフックの顕微鏡は200倍でした(レーウェンフックのスケッチから、実際には300倍を超えていたとも言われています)。

その秘密は、レンズとして使っていたガラス球の小ささにあります。

レンズが小さいと焦点距離が短くなり、倍率が上がります。

レーウェンフックは小さなガラス球を用いていたため、レンズの倍率を大きく向上させることが出来たんですね(ガラス球は直径1mm程度だった)。

レーウェンフックはガラス球も自作しており、出来る限り小さなガラス球を作る技術開発もしていました(作製方法の記録は残っていませんが、当時のレンズ作製手法から推測することは出来ます)。

ちなみに、顕微鏡の発明は1590年、オランダの眼鏡職人であるヤンセン親子の手によるものでした。2つのレンズを使った複式顕微鏡でした。

レーウェンフックは学校を途中でやめていたため、学術的な発表の場を持たず、その方法も知りませんでした。

しかし、デルフトの解剖学者ライネル・デ・グラーフがレーウェンフックの業績を知り、ロンドン王立協会に紹介します。

レーウェンフックの記録を見たロバート・フックはその業績を認め、ラテン語に翻訳してまとめました。

レーウェンフックの記録を見て「小さな水玉のなかに無数の微生物がいるなんて信じられない」と反論する声もたくさんありましたが

「実際に見ないと信じられないでしょうね」

とレーウェンフックはあっさり答え、反論や批判をあまり気にしなかったそうです。

ロバート・フックは細胞やミジンコを顕微鏡で自ら観察していたため、レーウェンフックの記録の凄さが直ぐに分かったのでしょう。

ちなみに、ロバート・フックの肖像画は1710年に行方不明になり、今も見つかっていません(容姿に関する記録から推測して描かれたものはあります)。

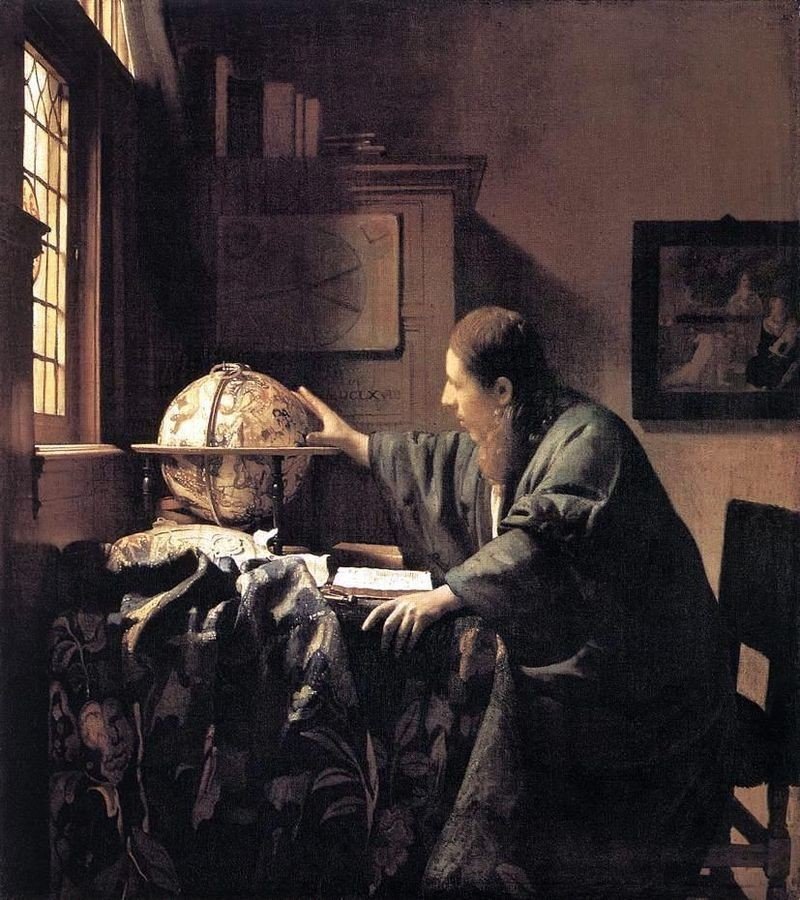

レーウェンフックは同い年で同じデルフト生まれの画家、フェルメールと親交があったと言われています。

フェルメールの死後、レーウェンフックはフェルメールの資産管財人を務めています。

また、フェルメールの作品「天文学者」と「地理学者」に描かれている人物はレーウェンフックがモデルだと言われています。

ヨハネス・フェルメール「天文学者」(Wikipedia)

ヨハネス・フェルメール「地理学者」(Wikipedia)

フェルメールはその巧みな光の表現から「光の魔術師」とも呼ばれています。

絵画に詳しい方ならご存じと思いますが、同時代のオランダには、同じく「光の魔術師」と呼ばれた画家レンブラントが活躍していました(「光と影の魔術師」とも呼ばれます)。

作品数の少ない(現存するのは35点)フェルメールに対し、レンブラントは自前の工房を構え、多数の作品を残しました。

2人とも、バロック絵画を代表する画家です。

ヨハネス・フェルメール「取り持ち女」(Wikipedia)

左端の正面を向いている人物はフェルメールの自画像ではないかと言われています。

ヨハネス・フェルメール「牛乳を注ぐ女」(Wikipedia)

ラピスラズリを使った鮮やかな青はフェルメール・ブルーと呼ばれます。

レンブラント・ファン・レイン(Wikipedia)

レンブラントは生涯を通じて自画像を描いたため、表情や色使いからその時々の心情を読み取ることができます。

レンブラントの代表作「フランス・バニング・コック隊長の市警団(夜警)」(Wikipedia)

レンブラントの大作「フランス・バニング・コック隊長の市警団(夜警)」は、アムステルダム国立博物館でのみ見られる、門外不出の作品です。

17世紀のオランダはヨーロッパで最も富裕な国で、芸術や学問の最先端を行く黄金期でした。

この時代のオランダは貴族ではなく、富裕な市民が絵画などの芸術品を購入しました。また、画家のパトロンになる市民も現れました。

レンブラントは光と影を上手く使った大サイズの作品が多く、人気の画家でした。工房に弟子を抱え、多くの作品を売って名声を高めました。

オランダ黄金時代を代表する画家と言えます。

作品数が多いため、日本でもよくレンブラント展が開催されます。

フェルメール展も何度か開催されていますが、作品数が少ないため、一度に見られるのは3点程度であることが多いです。

レーウェンフックは学者ではなく織物商だったため、観察記録はあるものの論文は無く、顕微鏡やレンズの作製方法・観察手法も残していません。

そのためか、忘れ去られていた時期もあります。

さらに、レーウェンフックの死後100年もの間、彼の顕微鏡を超える性能のものは出てきませんでした(レーウェンフックは1723年、90歳で没)。

レーウェンフックが優れたレンズを作っていたことがうかがえます。

彼もまた、同時代のオランダで活躍したフェルメールとレンブラントのように、光を巧みに操った「魔術師」と言えるのではないでしょうか。

数々の発見をしたその観察眼と科学的な姿勢は見習うべきものがあり、偉大な科学者の一人と言っても過言ではないと思います。

読んでいただけるだけでも嬉しいです。もしご支援頂いた場合は、研究費に使わせて頂きます。