人権出でて、資本主義始まる

座頭市とは何者か

今回は少しだけ寄り道をして、最近読んだ本の感想を書きたい。

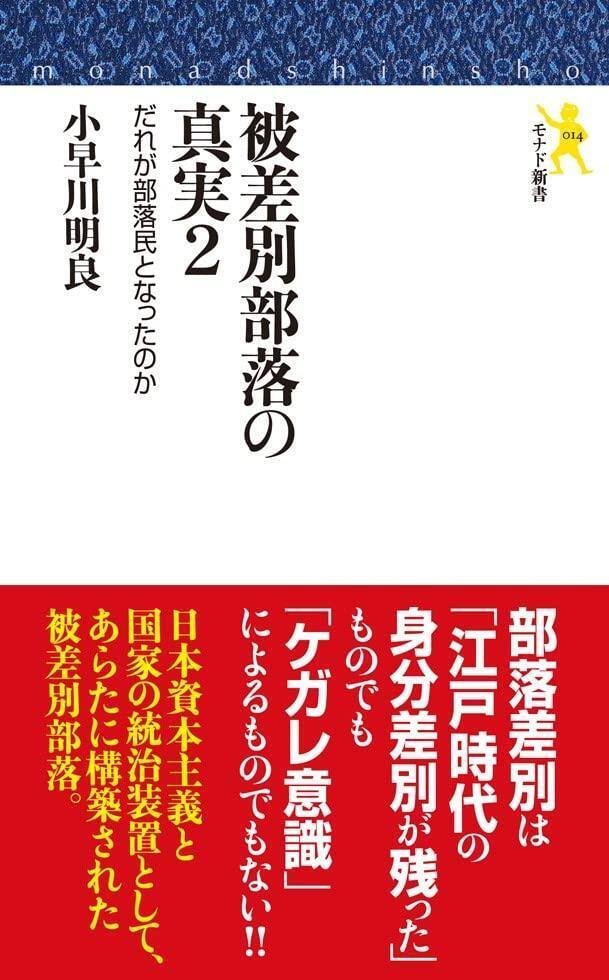

それは『被差別部落の真実2 だれが部落民となったのか』(小早川明良、にんげん出版)という本の話である。著者の小早川氏は「社会理論・動態研究所」の理事・研究員であるが、本書では単に被差別部落の歴史や現況を語るのみならず、それをフーコーやマルクスの社会科学理論から照射することで、江戸時代の被差別民の集落と、近代以後の被差別部落は連続したものではないという「驚きの真実」を明かしておられる。

言い換えるならば、江戸時代に「穢多」と呼ばれていた人たちは明治維新を境にして、いったん消滅してしまったというのだ。

実はこれは本連載でずっと扱っている「日本における近代とは何か」というテーマと、まっすぐにつながってくる内容で、ぜひとも紹介したいと思った次第である。

本書の中で語られる「差別の断絶」という問題について語る前に、まずは小生の個人的な話から始めたい。

小生はたいへん趣味の少ない人間であり、しかもなかなか興味が長続きしないという短所を持っているのであるが、唯一、自慢できるとしたら大学に入学してから今に至るまで(最近はサボりがちだが)、箏曲、つまりお琴を続けていることくらいであろうか。考えてみたら四十年以上にもなる。昔は「若き俊英」(自画自賛)だったが、今はもはやおいぼれ演奏家だ。

もともと楽器演奏などしたこともなかった私がなぜ箏曲に接し、しかもほとんど大学の講義にも出ないほどに夢中になったかは語り出せばキリがないので止めておくが、文字を読んだり、学問をしたりするときに使うのとは違う脳みそを使うということはたいへんにいいものである。また、何かを「体得」したという経験や自信は、のちの私に大きな影響を与えたと思う。

さてこの箏曲は、他の多くの楽器と同様、元々は大陸から入ってきた。日本ではそれが雅楽として体系的に受け容れられたのであるが、のちにお琴は日本独特の独奏用楽器となった。そこにおいて大きな役割を果たしたのは八橋検校と呼ばれる演奏家なのだが、彼はちょうど戦国時代が終わった、泰平の世の中に暮らしたので、大名たちから愛顧を受けて近世箏曲と呼ばれるジャンルを作った。「六段」「乱」といった古典中の古典を作ったのも彼だと言われている。「箏曲のバッハ」みたいな天才である。

さて、この八橋検校以来、箏曲は日本独自の発展を遂げていくのであるが、そこで見逃せないのがこの楽器の演奏を教えることができたのは盲人だけであったということである。

江戸時代の盲人は「当道」と呼ばれる一種のギルド(職能組合)を作っていた。それをこの当道に入っていない人──つまり晴眼者──は、盲人の仕事をやることができなかった。そして、このギルドの中には位があって、そのトップが「検校」であり、その下に「勾当」「座頭」「初心」と続く。

実はこの当道というギルドが持っていた特権は箏曲の師匠になれるというだけではない。このほかに按摩や鍼灸、そして金貸しなども盲人の特権である……と書けば、勘のいい読者は「ああ、だから勝新太郎の『座頭市』は按摩をやっているのか」と思うだろう。

また同じく勝新太郎主演の『不知火検校』は、勝新太郎演じる盲人が不知火検校という悪い金貸しの子分になり、やがてのし上がって二代目不知火検校になるという悪漢物語である(ちなみに『不知火検校』の悪党ぶりがあまりにも堂に入っていたので、勝新太郎は座頭市という当たり役を得た)。

『座頭市』や『不知火検校』の話だけでは、当道はギャング集団のように思われるかもしれないが、そんなことはない。むしろその本質は盲人に職を与えるところにあって、今日で言えば、福祉行政の一環であり、相互扶助団体ということになる。

当道の起源は中世の琵琶法師集団にあると言われているが(琵琶法師も盲人である)、それがなぜ天下御免の特権を得たかは諸説あるが、江戸時代の当道に特権を与えたのが徳川幕府であることは論を俟たない。

と言っても、徳川幕府が盲人組織を保護したのには、もちろん裏がある。それは金貸しをやっている当道会から、莫大な献金が来るからであり、そこは「蛇の道は蛇」である。

盲人が幕府公認で金貸しをやっていたというのは、ほとんど知られていない。最近は「闇金」という言葉が普通に使われるが、江戸時代の「闇金」は晴眼者がやっていた。そういう闇金は「烏金」と言って、借りて翌朝、カラスがカアと鳴く前に返さないといけないという、今の「トイチ金融」よりもタチの悪いものがあったらしい。それにくらべたら盲人のは公認の金融業だから、そこまで極悪なことはしないし、顧客には立派なお侍さんもいる。

だが、このお侍さんがきちんきちんと返済をしてくれるのであればいいのだが、これがタチが悪い。盲人がやってきて「そろそろご返済を」などというと、逆上して「何を言うか。お前はメクラの癖をして武士を疑うのであるか」と刀を持ちだしてくる(ここは「盲人」と言い換えたのでは、当時の身分関係のニュアンスが伝わらないのであえて「メクラ」と記す。ご了解いただきたい)。これはまことにやっかいな借り手で、本当に「無礼討ち」などをされた日には首がいくつあっても足りない。

で、そこで諦めるというわけにはいかないから、ここで盲人たちは一計を案じる。

すなわち、その踏み倒そうとしている輩の隣家に押しかけて、そこの玄関先で大騒ぎをする。「佐藤様、あなたは私どもから百両もお借りになっていながら、利息すらも払おうとなさらない。ばかりか、メクラの私どもを殺してやると脅かしなさる。これはあまりにも酷い仕打ちではありますまいか」

と、大声で叫び、わんわん泣いてみせる。

困るのは間違って入ってこられた隣家の人間である(もちろん、盲人たちはわざと間違って入っている)。

「いやいや、あなたがおっしゃっている佐藤殿のお屋敷はこちらではない。隣でありまするぞ」

と汗をかきかき言うと、盲人たちはケロっとして、

「それはそれは……メクラゆえに間違いました」

と去って行く。

これを二、三日もやられたら踏み倒そうとした武士も音を上げる。なにしろ、カネをいくら借りたかも、そしてそれを返済できないということも天下に明らかになってしまったのだから、これはそれこそ闇金から借りてでも返さないと、そのうちお城から呼び立てをくらいかねない。出世に響くどころの話ではない。

だが、こういう悪い金貸しばかりだったかというと、そうではない。

「維新の三傑」の一人、勝海舟が元々は町人の出だったことは有名だが、その曾祖父は米山検校という盲人であった。米山検校は若い頃、故郷の越後から江戸に行き、そこでさまざまな人の助けを得て、盲人として出世した。鍼灸が上手で、それで蓄財して勝海舟の祖父に旗本の株を買った。

その曾孫が「最後の幕臣」と言われるのだから歴史というのは面白いが、この米山検校の立派なところは、いまわの際に親族を呼んで借用書を集めさせて、それを燃やせと命じた。たしかに、金貸しによって財をなしたのは事実であるが、しかし、このような稼業はけっして子孫に継がせるような立派なものではない。だから、すっぱり借金は帳消しにするのだと言って、その通りに死んだ。

「このような立派なご先祖様がいたからこそ、あの勝海舟が生まれたのです」と教えてくださったのは三波春夫先生である。ちなみに三波先生も新潟の生まれである。

盲人たちの明治維新

余談が長くなったが、何を言いたいかというと、江戸時代も盲人に対する差別はもちろんあった。だが、その一方で彼らには中世に起源を持つ特権があって、それによって生きながらえる可能性があったというわけだ。

ところがこうした特権が一挙にして失われたのが明治維新であった。

もともと盲人は江戸幕府と一種の「癒着」をしていたのであるから、幕末は言うまでもなく佐幕派になった。幕府が倒れたら彼らも倒れるのであるから、ここぞとばかりに軍資金を提供したであろう。しかし、その甲斐もなく、幕府は倒れる。検校の中には慌てて新政府に賄賂を使おうとした者もあったろうが、そんな調子のいい話が通るわけもない。

かくして、盲人たちは明治になってすべての特権を失った。だから明治時代に盲人だった人はたいへんな苦労をしたに相違ない。金貸しはもとより、按摩も鍼灸も晴眼者がやったほうが早く身につくし、商売上も有利である。また、箏曲のような「旧時代」のものは文明開化の流れの中で、人気がなくなる。明治時代の盲人たちの苦労は並大抵のものではなかっただろう(盲学校が正規の教育カリキュラムに入るのは昭和二十二年の学制改革からである)。

「万人は天皇の前に平等である」というドグマ

さて、今、私は「盲人たちの特権は新政府が潰した」と書いたが、これは単に盲人たちが江戸幕府とつながっていたからだけではない。かりにそのようなつながりがなくても、盲人たちの特権は失われたはずである。

なぜならば、明治維新とはそもそも「万人は天皇の前に平等である」というドグマ(教理)の上に立っている。特権と平等は相容れない。みなが平等であるためには、一部の人が特権を持っていることは許されてはならない。

そのことは明治維新の劈頭に示された「五箇条の御誓文」に明確に記されている。

「上下心を一にして盛に経綸を行ふべし」

「官武一途庶民に至る迄各其志を遂げ人心をして倦ざらしめんことを要す」

ここで書かれていることを現代風に言い換えれば「これから先は『階級』などというものは撤廃する」「日本人はみな一丸となって、改革に取り組んでいく」ということで、武士や町人、農民などという区別はしないということだ。

……と書くと、「そんなことは言っても『士族』『平民』『新平民』と書いた戸籍(壬申戸籍)があったじゃないか」といった反論が来そうである。

だが、しかし、それはあくまでも「五箇条の御誓文」の精神を体得せざる木っ端役人がやったことであって、明治維新の本質は「四民平等」にある。

なぜならば、この「四民平等」がなければ、日本の近代化──もっとはっきり言うと資本主義化は不可能であるからだ。

人権と資本主義はセット

この連載では「なぜ日本は近代化に失敗したのか」という大きなテーマをあくまでも小生なりの視点でまとめているつもりである。

日本はたしかに一九世紀末、東アジアにおいて唯一、その国のあり方を先進的な西洋近代国家に作り変えるという、誰もやったことのないチャレンジを行なった。それがいわゆる明治維新であったことは言うまでもないであろう。

その直接の理由は「西欧近代のほうが文明として進んでいるから」でもなければ、「西欧のほうが人権意識が発達しているから」でもない。平たく言えば「西欧近代国家の体裁を整えない限り、日本は滅びる」という危機感あるのみであった。

ことに日本に欠けていたのは工業に支えられた資本主義であり、このエンジンを起動させることこそが最大の目的であった。工業、なかでも重工業がテイクオフしなければ、日本は自前の軍備もできず、兵器などを輸入するしかない。輸入は楽な道だが、それは結局、国を売るようなことで中国もインドもみな、そうして植民地になった。だから何としてでも工業を盛んにしないといけない……。

まあ、ここまではどの教科書にも書いてあることだが、教科書には「では、どうすれば近代資本主義が始動するか」は書いていない。それは教科書の欠陥ではなくて、その真実が高校生が学ぶにはあまりにもビターであり、そして、簡単に飲み込めないことだからだ。だから教科書執筆者たちはあえて書かない。

だが、本連載の読者のほとんどは高校生ではないだろうから、そこは遠慮することはないだろう。

その答えは──つまり、資本主義のエンジンをスタートさせるのに何よりも必要不可欠なものは──「民主主義」あるいは「人権思想」なのである。

このように書くと、「ちょっと待ってくれ、人権と資本主義がセットなんて信じられない」と思う人がほとんどだろう。

そもそも資本主義とは人間を労働力としてとことん使い尽くすことによって成り立っている。もちろん、その労働者が死んでは生産に差し支えるから賃金は支払う。だが、経営者にとっては賃金を大盤振る舞いしていたのでは損になるので「活かさず、殺さず」程度の賃金でこき使う。それに対して労働者は唯々諾々として働くしかない。

「万人は平等」とする人権思想にとって、資本主義は許しがたいシステムである。資本主義では「格差」が前提となる。つまり、資本家・経営者があって、労働者がいる。

この二者は生物学的には同じ人間ではあるが、しかし、資本主義経済においては、まったく違う存在である。資本家や経営者にとっては労働者は「働きアリ」同然であって、ヒトをヒトとも思っていない。

このようにあたかも「水と油」のように違う両者だが、実はこの相容れない二つが歴史上、同時に現われたことで「西欧近代」は始まったのだ。(以下、次号)

(『月刊日本』2022年8月号より)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

佐藤眞(さとう・まこと)

1960年、福岡市生まれ。中学・高校は鹿児島ラ・サール学園に通う。東京大学文学部国語学科を卒業後、祥伝社に入社。その後、クレスト社編集長、集英社インターナショナル出版部長などを歴任。現在はフリーランス編集者・作家として活動中。趣味・箏曲演奏。近著に『薩摩という「ならず者」がいた。』(K&Kプレス)。現代ビジネスに「薩摩・西郷隆盛が元凶…? 新一万円札の顔、渋沢栄一を悩ませた『ニセ札問題』」を執筆。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?