TDL二次創作「A twinkle of Mouse」4.ロジャーラビットのカートゥーンスピン①

世の中の本屋には、創意工夫を凝らした推理小説が、ごまんと溢れている。その大河の初めの一雫は、エドガー・アラン・ポーの『モルグ街の殺人』から齎され、世に送られた数々の文筆家たちの想像力を刺激し、創造の泉を揺り動かした。かくして名探偵に据えられた登場人物たちは、次々と同じ大河の水を分かちあいながらも、個性と複雑怪奇を極めつつ、陰惨な事件の前に、冷徹な分析の光を背負って姿を表す。シャーロック・ホームズしかり、エルキュール・ポアロしかり、刑事コロンボしかり、金田一耕助しかり、サミュエル・スペードしかり、フィリップ・マーロウしかり。そして作者は、自らの愛の極致とも言えるこれら登場人物の風体を、驚くべき子細さで紙に写さずにはいられない。

"決断の人"なる印象、くたびれたレインコート、羽織袴、V字の容貌と「陽気な金髪の悪魔」なる二つ名、グレイの少々混じった濃い鳶色の髪、エトセトラエトセトラ。

例えそれが不潔なものであろうが、あるいは飛び抜けて潔癖なものであろうが、作者は自らの生みだしたこのヒロイックな人物に、一言いわずには置かれないのであろう。それほどまでに——人々は名探偵の「外見」にこだわる。

そして今回は————

「似合うかなー、スコット?」

「まったく似合わん。お前の軽薄な顔にインバネスコートを合わせると、一気に馬鹿になる」

デイビスが選んだのは、ホームズを彷彿とさせるインバネスコートと鹿撃ち帽(注、このイメージは原作本文からではなく、挿絵から定着したものです)、そしてスコットが身に纏うのは、マーロウのシルエットを思わせるトレンチコートとフェドーラ帽であった。たかだか外套ひとつで探偵を気取るにはあまりにお粗末とも言えるが、無論、これはよんどころのない事情による。

時計の針を、数時間前に戻そう。ミッキーの家に戻ってきた三人は、改めて紅茶を啜りながら、いかにしてヴィランズたちに対抗するかの会議を開いていた。

「まずは、お城に行かなくちゃ」とミッキー。

「ミニーはきっと、シンデレラ城の地下に閉じ込められているのだと思う。ピートが誘拐したのだったら、酷いことはされていないと思うけど(注、ピートはミニーのことが好きなので)——問題は、どうやってヴィランズたちから奪還するかだね」

「ミッキーの魔法が使えない以上、俺たちだけでやれることは限られている。味方を掻き集めるしかないぜ」

「そうだな、ヴィランズたちに寝返る前に説得して、王国中に仲間を作らねばならない。このあたりに、頼れる奴はいないのか?」

「ミッキーアベニューにいるみんなは、絶対に味方をしてくれると思うよ。とすると、後は——」

ミッキーは、足のつかないほど深く座ったソファの上で、腕組みをして長い間考え込むと、ようやく、険しく刻みつけていた眉間の皺を伸ばして、

「ロジャーだ」

と神妙に呟いた。

「ロジャーは、マルーン・カートゥーン・スタジオに所属している、売れっ子の映画スターだよ。トゥーンの中でも、一際頑丈なんだ。頭から星や小鳥を出すのが、得意なんだよ」

「この世で最も役に立たなそうな長所だな」

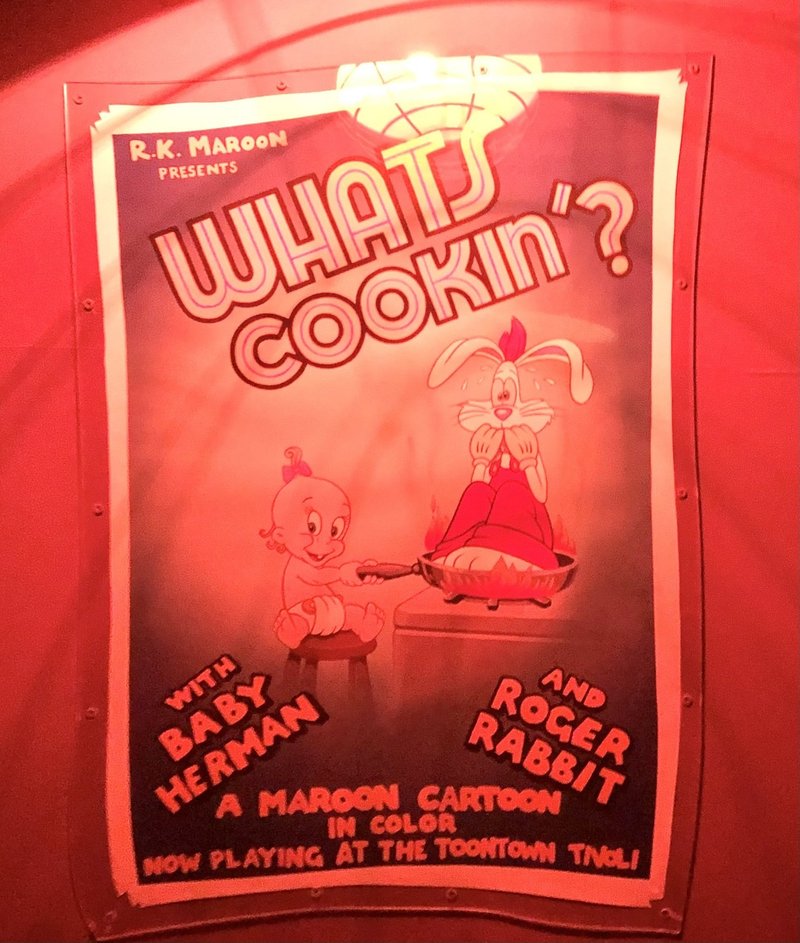

「ほら、今だって彼が出演している、大絶賛公開中の映画があるんだよ。それがこれさ」

スコットは端正な顎をさすり、その鋭い双眸を、サングラスの下から鷹の如く光らせる。

「ふん……まだおしめも取れていない素人か」

「いや違う、こっちの方だよ。右のウサギ」

「ああん? こいつ、見たことがあるぞ。昨夜俺たちが見た、あの白ウサギじゃないか?」

すでに遠い記憶の彼方としてサヨナラしかかっていたが、そういえば、すべてはこのウサギを追いかけたことから始まったんだったな、とスコットは思い出す。

「知り合いなの?」

「アメフロで通りすがったけど。あいつ、ウォシュレットみたいにマンホールに吸い込まれていったぜ」

「困ったな。居所が掴めないんじゃ、仲間にもできないや」

「へっへっ。心配すんなって、ミッキー。俺たちにゃとっておきの切り札があるぜ」

困ったように耳を下げるミッキーに、デイビスは怪しい笑いを返すと、自信満々に胸を張って言った。と思うと、つかつかと歩いてゆくなり、勢いよくバスルームのドアを開け放つ。心配そうにトコトコとその後をついてゆくミッキー、スコット、プルート。

「ねえ。何か嫌な予感がするんだけど、なんだい?」

「あいつは下水道に落ちた、ってことは悪臭がプンプンだ。そこで、だ」

言うなり、がっ、とプルートの首輪を掴んだかと思うと。

「プルートに思いっきり下水の臭いを嗅がせて、悪臭の方向を追わせるっきゃねえ!」

「やめてよ! プルートは警察犬じゃないんだよー!」

「警察犬がナンボのもんじゃああああい!!」

ギリギリと犬の鼻を便器に近づけようとするデイビスと、飼い主に向かって哀しい鳴き声をあげ、全力で便座に爪を立てて抗うプルート。そこへ突如、スコットの猛烈なビンタが入り、デイビスの体は紙の如く吹っ飛んだ。

「頼むから、お前はもっと真面目に物事を考えて生きてくれ!」

悪魔の所業から解放され、尻尾を丸めてミッキーの陰で震えるプルート。スコットの渾身の叫びが、バスルーム中にわんわんとエコーをともなって響き渡る。

「とにかく、僕らでもう少しまともな手段を考えよう。何かほかに、手がかりはないの?」

「そうだな。確か、笑いの国がどうのこうの、と言っていたが……」

ミッキーはその瞬間、ぴくり、と眉を震わせたが、それを何食わぬ顔で隠し通して、

「おそらくは、クリッターカントリー方面に行ったのだと思うけど。それだけのヒントじゃ、厳しいかもなあ」

腕組みしたままため息を吐くスコットとミッキー。背後には、鉄拳制裁をくだされたデイビスが、ボロボロになった状態で静かに正座していた。

ミッキーはしばらく考え込んでいた様子だったが、やがて、ぱちん、と手袋した指を器用に鳴らす。

「そうだ! エディ・バリアントに手伝ってもらおう」

「エディ・バリアント? 誰だよ、そいつは」

「腕利きの探偵なんだ。昔、ロジャーと組んで、映画のW主人公になったこともある。エディなら、彼の痕跡を追えるかもしれない」

探偵———

さて、読者の皆さんであれば、この単語が自分の日常生活にもたらされた時、どのような反応を示すであろうか。世に多くの推理小説が出回っている現代であるだけに、その世界観の引き鉄となる単語は、心中に抗いえぬ興奮をもたらすかもしれない。謎を解き明かす冒険に出るのだという、非日常の幕開け。デイビスなどは、その一言を聞いただけで、見る間に色めきたったのだった。

「へっへ、探偵か。大都市の裏で暗躍する、真実の味方。こいつは、仕事を依頼するのに一苦労だろうな」

「そうでもないよ、今は電話一本でアポが取れるんだから」

ワクワクと期待感を滾らせるデイビスをよそに、ミッキーは昔懐かしのやり方で、ジーコロジーコロと、どこかに電話をかけ始めた。

《よお、ミッキー、エディは仕事中だ!》

「あれっ、留守番電話だ。どこかで張り込みでもしているのかな?」

《最近のエディは、インク・ペンキクラブに行ってるぜえ! ジェシカ・ラビットのケツを追い回している真っ最中だ!》

「探偵の電話のくせに、個人情報がダダ漏れだなあ」

かちゃん、と受話器を下ろしながら、ミッキーは呆れて肩をすくめた。

「たぶん、浮気嫌疑の追跡をしているんだと思うよ。割り込みでロジャー捜索の方を優先してもらえるよう、直接会って、交渉するしかないね」

「よっしゃー、それじゃ、俺行く、俺! 一度でいいから、札束を積んで裏取引してみたかったんだ」

浮き浮きとして手を挙げるデイビスの脳内では、早くも妖しい『ハーレム・ノクターン』の旋律が響いているらしい。うっとりと夢を見ながら、彼は薔薇色の妄想を垂れ流す。

「煙草、ウイスキー、ハードボイルド! グラスの氷が溶けて鳴る中、夜景を背景にして、艶っぽいテナー・サックスの陰で密談を交わす。これぞ漢のロマン、ってやつだぜえ。そうと決まったら、さっそく——」

と言いかけたデイビスの口元へ、すっ、と伸ばされる手。そこには劇画調の影を帯びて、神妙にサングラスを反射させるスコットの姿。どう見ても観客を意識したに違いないその作画タッチに、デイビスも覚えず、口をつぐんだ。

「若造はスッ込んでいろ。ここは年長者の出番だ」

「はあ? 突然何言ってんだよ、スコット」

「相手は、海千山千の探偵だろうからな。人生経験豊富な、私が行く」

スコットは立ちあがると、改めてポマードで、その清潔な頭を撫でつけた。

「第一、お前などに重要な役を任せて、エディとの交渉が決裂したら、そこでお終いだろ。ガキにはとても任せてはいられん」

「んなこと言ってー、本当は自分も単純に、ハードボイルドの世界に浸ってみたいだけなんじゃねえの?」

図星を突かれ、胸からポーンと心臓が飛び出るスコット。その動脈を拳で掴み、元通り胸に押し込めながら、

「何を言う。お前に裏取引などをさせて、危険な目には遭わせるまいという、身の安全を思ってのことだ」

「んなわけねえだろーが。あんた、探偵って言葉が出てきたら急に前のめりになったじゃねえか」

「くだらん憶測はよせ、私はお前の軽薄な好奇心とは違う。立場上、仕方なくだ」

「じゃあいいよ、仕事の依頼は俺一人で——」

「そうだよ!」

全力で返答するスコットに、ぽかんとするデイビス。彼は顔の前で手を組み、おもむろに、表情の見えぬほどに深く項垂れると、

「ハードボイルドはずっと俺の憧れだった!!!!」

「そんな大声で叫ばなくとも」

「どうして君たちはいつも、くだらないことでしか言い争わないんだい?」

ともかく、エディ・バリアントは今夜もインク・ペンキクラブなる高級クラブへ赴くらしく、そこへ二人で向かおうということでカタがつく。地図でいうと、このへんだ、とミッキーはマップを広げながらマルを描いた。

「ここらへんは裏道が入り組んでいて、治安があまり良くないよ。目立つ格好をしていると、スリに遭うかも」

そう言われて、二人は改めて、互いの頭から爪先までを見回した。

デイビスはホスト。

スコットはマフィア。

実態はともかく、一言でいえば、見かけはそんなところか。ある意味、夜の街に溶け込みやすいとはいえ、余計な火種を生む可能性もある。スコットは、かちゃり、とお気に入りのサングラスを外しながら、

「ふむ。変装が必要だな」

というわけで、ようやく、話は冒頭に戻るのだった。帽子に外套を羽織っただけとはいえ、大分と趣は変わる。普段あまりしない格好に、二人は鏡の前で慎重に回って、自身の様相を確認する。

「…………」

「スコット。そんなに気に入ったんなら、スマホで写真撮ってやろうか?」

まじまじと自分の姿に見入るスコット。そのあまりにも鋭い眼光に、鏡さえもぴしりと罅割れる。

「二人とも、準備できたみたいだね。ところで、僕はどうしよう?」

「おー、お前、プルートと一緒に、ここで待っていられるか? さすがに、ナイトクラブにまでお前を連れてはいけねえよ」

するとミッキーの表情はたちまち曇って、独りにされるのを恐れたように、飛び跳ねてデイビスの腰にすがりついた。

「僕も行く!」

「だーめだって。ナイトクラブなんだぞ?」

「僕も行く——」

「あのなー、大人だけが行っていい場所なの。子どもには早すぎるのっ!」

「僕、もう立派な大人だよ。トゥーンタウンの市長だし、それにナイトクラブなら、ハウス・オブ・マウスだって経営してるんだいっ!」

「『ハウス・オブ・マウス』は、ウォルト・ディズニー・テレビジョン提供だろ? 『ロジャー・ラビット』はタッチストーン・ピクチャーズ提供だから、もっと大人向けなんだぞ!」

「大丈夫! PG指定だって怖くないよ!」

「ああ……ミッキーの口からは聞きたくない発言だ」

二次創作でなければとても実現できないような台詞を聞いて、頭を抱えるスコット。しゃーねーなー、とデイビスは個人の携帯機を立ちあげ、すいすいと画面を操った。

「お前なー、本当に分かってんのか? タッチストーン・ピクチャーズ提供ってのは、こういう描写があるかもしんねえんだぞ!」

そうして、ぐい、と鼻先に迫らせたのは、デイビス秘蔵の、やや刺激の強い画像。ミッキーは両手で顔を覆って、一気に、耳まで赤くなった。

「う、うわあっ。純情な僕に、そんなもの見せないでよ!」

「な? お前には早すぎるだろ? だから連れていけねえの。行きたかったら、さっさと成人になるこったな」

「…………」

しかしミッキーは、おそるおそる、目元を覆った指を静かに開いてゆき、細めた片目で、そ〜っと、画像を見つめる。つられて、デイビスも凛々しく眉を引き締め、まじまじとそれを眺めた。

「…………」

「…………」

「…………」

「…………」

「次」

「ほい」

「へえ……」

「ふうん……」

「…………」

「…………」

「次」

「おいよ」

「じっくり鑑賞してんじゃねえッ!!!!」

スコットが、すぱこーん、とデイビスの頭を叩いた。

「いかがわしいかはともかく、単純に、子どもを酒場へと連れて行きたくはないんだ。分かってくれるな?」

デイビスだけならともかく、スコットにまで言われてしまっては、立つ瀬がない。ミッキーは、しゅーんと項垂れて、尻尾をしなしなに萎ませ、手でいじくりながら頷いた。

「じゃあ……僕、お留守番……してるよ……」

切れ切れに答えるミッキーに、デイビスとスコットはうーん、と顔を顰めたが、こればかりはどうしようもない。

「でも二人とも、本当に気をつけてね。トゥーンにそんなに悪い奴はいないけど、常識外れという点では、人間よりも遙かに危険なんだから」

「大丈夫だ、ミッキー。私は長年、キャプテン・デイビスという問題児の上官を務めてきたのだぞ。変人には慣れている」

スコットは、ライター——を自分では持っていなかったので、デイビスが横から手を伸ばして、咥えた煙草に火を点けてやった。同僚の協力下の演出によって、ようやく辺りに渋い紫煙を漂わせながら、彼は不敵に笑う。

「万事、私たちに任せておけ」

かくしてミッキーは、本当に大丈夫かなあ、という不安を抱えたまま、彼ら二人に手を振って、夜のダウンタウンへと送り出すことになるのだった。

「そんじゃー、まずは聞き込み調査からだな。んでもって、ロジャーとエディ・バリアントの情報をかき集めつつ、例のナイトクラブに——」

「ふっ——」

デイビスが真面目に言うそばから、スコットは奇妙な鼻息を吹き散らして、目を逸らした。

「……おい、スコット」

「なんだ」

「あんた、無言で笑ってんじゃねえか! 俺だってこんな似合わねえ帽子にコート、着たくて着てるわけじゃねえよ!」

「悪い。お前の格好が、あまりに胡散臭さ丸出しでな」

くっくっくっ、と喉の奥底で笑いを噛み殺したスコットは、目尻に浮いた涙を指で拭いながら言った。

「よし。……では、行くか」

かくして彼らは、トゥーンタウンの奇しき光と影とのあわいに、その身を滑り込ませた。公的な場にそぐわないストロベリー・ピンクの照明に困惑していると、突然、にゅっと怪しい人影が飛び出してくる。

「お兄さん、一発で天国までイけるお薬はどうだい?」

「悪いが、間に合ってる」

「へええ、兄さん、見かけによらずにヤリ手だねえ」

ヒッヒッヒッ、と含み笑いをするトゥーンに背を向け、スコットは片手を軽く振って、外套を翻しながら至極クールに受け流す。そして、咥え煙草でぼんやりと、その渋みたっぷりの険しい横顔を照らしながら、

「デイビス、私から離れて歩くなよ」

「なあ、あんた、なんでそんなに手慣れた様子なんだ?」

「ガキの頃からハンフリー・ボガートになりたくて練習した」

「はあ」

そんなもんかね、とデイビスはひっそり、肩をすくめた。

経済格差が目に見えて明らかなトゥーンタウン、その事情は複雑、といえるのかもしれない。タウンのウエストサイド、ミッキーアベニューの存在する、トゥーンタウン・マウンテンの鮮やかな緑に囲まれた郊外は、邸宅ばかりが並ぶ高級住宅地。限られた映画スターセレブのみが居住できる丘陵エリアであり、しばしば有名なビバリーヒルズを引き合いに出されるほどに土地代は高い。高台は日当たり、湿度、広さ、閑静であること、自然、見晴らしと多方面から条件がよく、晴れた日には、マウンテンの木漏れ日の中をハイキングしたり、クリスマスのリースに利用する松ぼっくりや紅葉、どんぐりを拾ったりと、概して余暇を満喫できる環境が整っている。

しかしこれは、銀幕で大活躍を収めたほんの少数の成功者の話。多くのトゥーンは、アニメーションでスタジオの端役で細々と生計を立てており、一発逆転を夢見つつ、工場での作業を兼任したり、あるいは監督にこき使われて、疲れ切った様子で帰宅する。黄昏の射し込む茫洋とした空間で、明日もアメリカン・ドリームに目を眩まされながら、陽気さと誇りを糧に、疲弊した精神を引きずって生きる——それは一握りの恵まれたトゥーンは永遠に味わうことのない、灼けるような貧困の喘ぎである。そして、夢に擦り減らされた何人かは、この都心の裏通りで「堕ちてゆく」。すると、それをカモにする受け皿がネットワークを張り巡らせ、一大闇稼業が完成するのである。

トゥーンタウンは地上の天国ではないし、トゥーンたちのおままごとでもない。かといって、この世の地獄というわけでもなく、生活者たちが生きて、会話をし、一日一日を丹念に潰している。これについては、同じロサンゼルスに生きる孤高の探偵、フィリップ・マーロウの言葉を引用すれば充分だろう。「完全な静寂という瞬間はほとんどなかった。一日二十四時間、かならず誰かが逃げ去ろうとしているし、誰かが捕えようとしているのだ。多くの犯罪をはらんでいる夜の中で、誰かが死に、誰かが手足を失い、誰かが飛び散るガラスで傷を負い、誰かが自動車のハンドルか重いタイヤに押しつぶされているのだ。人々が殴られ、金を奪われ、頸をしめられ、暴行をうけ、殺されているのだ。あるものは空腹にたえかね、あるものは病いになやみ、あるものは退屈し、あるものは孤独か悲嘆か恐怖のために心の平静を失い、あるものは怒り、あるものは悲しみにくれて泣いているのだ。ほかの都市とくらべてとくに邪悪にみちているとはいえないし、ゆたかで、活気があって、誇りを持ってはいるが、うちひしがれて、空虚にみちている都市だった」(『長いお別れ』、レイモンド・チャンドラー)

人の生きるという興味深い哀愁は、ここにおいても、同じ生存権を持っていた。なんともスノッブな色香の漂う、退廃的なダウンタウン。家々の間にはロープが渡され、妖しく皓々とかがやく月の下、無遠慮に明日のオーディション用の洗濯物が干してあり、毒々しい工場から垂れ流される汚水や廃液は、踏むとつるりと滑るので、いちいちバランスを崩すデイビスの腕を掴まねばならなかった。あちこちに指名手配犯のポスターが貼りつけられ、ご丁寧にも、壁は落書きやカビや薄汚い染みだらけ、酒瓶やドラム缶が転がり、蝙蝠が羽ばたく下を、絶えずどこからかしゃっくりが聞こえる。窓の人影は、通行人がいると見るや否や、商売的な口笛を吹くか、何を隠すものがあるのか、ジャッと不快げにカーテンを閉めた。一つの建物の隙間には、ギャングや、コカインの売人でも二、三人は潜んでいそうで、それより幾らか安全な地帯に、危険なアバンチュールを楽しむアベックか、靴に反吐を吐いている男か、さもなくば葉巻を燻らせている、襟を立てた黒服たちが、ぼそぼそと密談を交わしているのだった。

「ひょえ〜、怪しいところだなあ、オイ」

と言いつつ、デイビスはもっぱら好奇心を駆り立てられたようで、隠し切れないハイな気分とともに、興味シンシン、とはっきり顔に書かれてある。

遠くから、消防車のサイレンが鳴り響いては消えてゆく。違法建築を繰り返したのであろう、道は大層狭く、複雑になっていて、閉塞感のあるその石畳を踏むと、水漏れをしているのか、あちこちの錆びた雨樋からは、絶えず冷たい雫が滴り、発電所らしい施設の窓辺の光は、細長い小動物と釘バットの影を型取って、ゆっくりと通り過ぎてゆく。確かにここでも、正義と犯罪は、終わらない追走劇を繰り返しているらしかった。道端では、みすぼらしいサックス奏者が、月明かりに楽器を煌めかせながら、誘いかけるように官能的なメロディを吹いていた。どうやらフィルム・ノワールの演奏者としては多少名を馳せていたらしく、ちゃりーん、と楽器ケースに小銭を投げると、嗄れた声で「ありがとうよ」と言ったっきり、魔女のように甲高い笑い声を湿らせ、たちまち夜霧の彼方へ消えてしまった。頭上から押し迫るように立ち並ぶアパートには、いずれの窓にも目がついて、哀愁漂う顔、怒りに満ちた顔、にやついた顔を浮かべながら、キョロキョロと路地裏を見回し、時折り低く『You’d Be So Nice To Come Home To』を歌っていた。

奇想天外な路地裏は、目の回るように延々と続き、まるでグロテスクな迷宮のようでありながら、どっぷりとした混乱の果てから不意に、どこかハッと美しさを極めた光景が現れもして、例えば粉々に割られた窓ガラスに流れる、物寂しいほどに流れてくる月明かり、身をくねらせてすれ違うトゥーンの、霧の中で幾重にも広がる幻想的な影などは、なぜか胸に迫るほど印象深い。ブラックライトでも当てられているのだろうか、暗闇の中に爛々と浮かびあがる蛍光塗料は、神経を昂らせるほどにどぎつい、マジェスティック・ブルー——そこへ、まばらに立ち並ぶ街燈がちらつき、その小便のように濁った暈に、青紫色の圏をぼうっと纏わせる様は、めくるめく異次元の奥深くへと誘なうかのようである。何よりもトゥーンたちの息遣いがうかがえるのは、アパートからこぼれてくる音響であった。例え中を見ることがなくても、その気配だけで、内情は分かり切ったものだった。猫撫で声のように甘いトランペットが震え、陽気な Three little pigs construction company のコマーシャル・ソングが響き、イタチ軍団に関するラジオの臨時ニュースが差し挟まれ、レコードから囁かれる懐かしのジャズ・ナンバーが、それを掻き消してゆく。どこかで皿が割れたかと思うと、怒鳴り声に紛れて、艶めかしい喘ぎが漏れ、場違いな一番鶏が鳴いた後には、ゲップと、犬の遠吠えがやってくる。トースターからパンが飛び出す音とともに、ぎしぎしと階段が軋み、タイプライターを打ちつけるそばから、何度も喉を詰まらせて嘔吐する声、何かをブクブク煮立たせているかと思いきや、小麦袋をドサリと落とす音がし、不吉な赤子の泣き声の隣で、ピヨピヨいうヒヨコ、誰かの陰湿な忍び笑い、それに金貨を数える音が、夜風に乗って流れてくるのだった。

ここが彼らの故郷なのだろう。このちっぽけな路地裏には、暮らしと思い出、そしてなけなしの意地をかき集めたかのような誇りが染み込んでいる。若者らしく、色気をたっぷりと感じさせる異空間に、デイビスは多大なる興奮を覚えていたようだが、スコットの胸を占めるのは、こうした真っ暗な世界に包まれ、都市の裏通りで繰り返される多くの名もなき生活への、狂おしいまでの切なさだった。しかしいつまでも感銘に浸ってはいられず、パンプキン・オレンジの猥らな明かりが漏れる窓辺に、どこの情婦か、時折り、高々としなやかな脚をあげて、太腿までタイツをめくりあげてゆくシルエットが映れば、デイビスがハッ、とした顔でスコットの外套を掴むので、そのたびに彼は鋭く振り返る。

「馬鹿、浅はかなことに反応するな!」

「んなこと言ったってー、スコットだって気になんだろ?」

「…………」

「よかったー、俺だけじゃねえよな」

無言でポッと顔を赤らめたスコットに、胸を撫で下ろすデイビス。堅物だと思っていたが、どうやら彼も同じ人間であったらしい。路上に落ちている、雨水の染みた新聞や、粉々になった酒瓶の破片を踏み締めながら、ひたすらに狭い路地を進んでゆく。インク・ペンキクラブは、出し抜けに現れた。マンホールからの白い湯気に包まれる中、ドラム缶や木箱に囲まれた木製のドアが、覚束ないランプシェードからの光で照らされている。

扉が閉じられているため、営業中かは分からなかったが、耳を澄ますと、微かな喧騒とともに、ジャズ・ピアノの旋律が漏れていた。慎重にノックしてみると、ドアの小さな覗き窓から、ギロリとゴリラの目が睨んでくる。スコットもデイビスも、ぎょっとして身を引いた。

「合言葉は」

「"ウォルト・ディズニー"」

「"ウォルト・ディズニー"は、先月の合言葉だぜえ、へっへっへ。お前さん、遅れてんなあ」

鼻で笑われたかと思うと、しゃっ、と小窓が閉まり、門前払いを喰らう二人。かあ、と上からカラスの声が降ってくる。彼らは顔を見合わせた。

しばらくして、もう一度、コンコン、とドアを叩く。ふたたび、瞬時に小窓が開いて、悪夢のようなゴリラのクローズ・アップ。

「合言葉は」

「"ロイ・ディズニー"」

また門前払いされるかと思ったが、数秒してから、ガチャリと音がして、ドアが開かれた。

「入んな」

ザルなセキュリティだな、と、デイビスとスコットは目配せして、肩をすくめた。

「今夜、エディ・バリアントはここにいるか?」

「へっへっへ、もちろんいるとも。奴さん、ここ最近は、足繁くうちに通ってるぜ」

スコットの問いに、呆気なくゴリラは情報を打ち明けると、ひそひそ声で耳打ちをした。

「エディはジェシカを張ってんだ。ジェシカの方も、エディを警戒してる。何があったかは知らねえがな。へへー、複雑な痴情のもつれ、ってやつよ」

「結構」

スコットは手を一閃させ、下卑た会話を打ち切ると、外套や上着をばさりと脱いで小脇に抱え、清潔なシャツに、動きやすいベストを合わせた格好となった。

「エディとは、私が話をつける。お前はジェシカ・ラビットを、クラブの中に引き留めておけ。彼女が外に逃げたら、エディも後を追わざるを得んからな」

「アイアイサー」

廊下の突き当たりのドアを開けると、一気に華やかな光が溢れ、リキュールのきつい香りや、スモーキーな空気が漂ってくる。刺激の強い紫煙でぼやけた視界は、却って照明の光を吸い取り、すべてがうっすらとした輝きを放っているように思われた。

百人は入りそうなクラブであった。高い天井から吊り下げられたシャンデリアの輝きは控えめで、クリーム色のテーブルクロスを垂らした小テーブルには、暖かく傘を開いたガラスランプが添えられ、座り心地の良い椅子はすべて、花道つきのステージの方へと向けられている。カウンターには、吊り下げられた清潔なグラスや、うつ伏せにされたゴブレット、それに美しい液体の入った酒瓶がライトアップされて透き通り、客はみな振り返ってステージを眺め、笑い声をこぼしている。酒を舌で転がしながら、悠然と夜を過ごす人々の傍らで、バーテンダーはタコ、ウェイターはペンギン、ピアノはアヒルと、様々な絵柄のトゥーンが職務をこなしている。客は人間なのに、労働者はすべてトゥーンなのか——煙草の箱を強く握り締めながら、スコットはその有り様を見つめた。ステージ上から流れてくる演奏者の腕前は確かなもので、原曲の吹き飛ぶほど大胆なアレンジを加えつつ、白鍵が次々と照明に輝いてゆく。夜遊びで何度かナイトクラブは訪れたものの、こうまで高級なクラブは初めてらしく、デイビスは頻りに辺りを見回している。

「会員制だ。あまりキョロキョロするな」

「ふうん。珍し」

「こういうところは、アホの成金どもがうようよしているからな。目をつけられないように気をつけろ」

「へーええ。スコット、あんたもナイトクラブに行ったことがあるのか」

「…………」

「なーなー、何目当て? サラさんもこのこと、知ってんの? ねえってばー」

あいつとは距離を置こ。そばにいるだけで鬱陶しくて敵わない。

「ジェシカ・ラビットに会いたい。今の時間は、楽屋にいるのか?」

「あーら、せっかく声をかけてくれたと思ったら、あたしじゃないの? やっぱり、時代はカラーのトゥーンのものなのね」

「悪いが、魅力の問題じゃなくてね。彼女に用があるんだ」

「あそこで、グラスの氷を鳴らしているのが彼女よ。ねーえ、あたしのこと、時々でいいから思い出してちょうだいね」

色の洪水とも言えるほどに煌びやかな世界の中、珍しく白黒に描かれたトゥーンの煙草売りに声をかけると、大きく下膨れした頬から溜め息を吐き出しながら、ベティ・ブープは真っ直ぐに指を差す。なるほど、売れっ子の歌手というのは間違いないようだ。デイビスなどは、見惚れたようにぽかんと立ち尽くしていた。

薄暗いクラブの中、意識してみればこれ以上に他を圧倒する存在もあるまい。一言でいえば、燃えるような美女、という印象だった。スカーレット色の艶のある髪を流し、右目をすっかり覆い隠す様は、ミステリアスな雰囲気を醸し出す。憂いを秘めたアイシャドウに、目を奪うほどに真っ紅なルージュの鮮やかさは、谷間にまで薄赤い反射がこぼれるほどだ。豪奢なロングドレスは、大胆に肩と背中をさらして、太腿まではだけるほどのスリットが入っており、彼女が少しでも身動ぎするたびに、布に縫い込まれた華麗なラメが、一斉にまばゆい瞬きを撒き散らすのだった。何より——スタイルが超人的である。トゥーンだけが成せる肉体なのか、たわわな胸許とくびれた腰、そしてみずみずしいヒップの落差は凄まじく、ゴージャスな美貌とも相まって、容易には近づけぬ輝きに身を閉ざしている。

「うはー、すっげえダイナマイト・ボディ。人間だったらありえねえよなあ」

「せいぜい、セクハラにならんように気をつけろよ」

「お、おい。スコットってば」

「ここから先は、別行動だ」

身を翻してデイビスを置き去りにしたスコットは、広々としたクラブのホール中に素早く目を走らせ、あれだな、とすぐに見当をつけた。

ホールの華であるジェシカに集まってくるのは、舌舐めずりするような眼差しばかりの中で、鷹のように透徹した視線をそそいでいる、中折れ帽を被り、悪くない柄のタイを締めた、くたびれたダブルのスーツの男。がっしりとした肩をしていて、背は低く、小肥りだが、良い形の鼻筋を持っている。濃い眉の下に収められたオリーブブラウンの瞳は、その職業柄の注意深さとは裏腹に、酷く素朴な光を宿して見えた。

外套を店員に預けると、スコットは揺るぎのない足取りで、彼と同じテーブルに向かう。張りのある牛革のソファに深く身を沈め、長い足を組んだスコットは、ぱきん、と鋭い音を立てて指を鳴らした。そばに寄ってくるペンギンに目もくれず、エディに注意深く目をそそいだまま、静かに低い声を漏らす。

「ご注文は?」

「バーボン。ダブルのトワイスアップで」

「バッファロー・トレースがありますが」

「ああ、構わん。よろしく」

腰の砕けるように重厚なバリトンでそれを告げると、太い栗色の指を薄闇に溶け込ませて、その果てに揃う、乾いた爪を躍らせながら、隠しから煙草をまさぐる。まもなく、最高級のヴェルヴェットを思わせる唇が、煙草のフィルターへ吸いつくと、そばのウェイターが、銀に光るライターを近づける。束の間のぼうっとした着火の後で、苦み走った紫煙が立ち籠めてゆく。

甘いジャズの流れる中、スコットに見つめられている男がようやく、ゆっくりと、この僭越な客を見返した。

ぱちん、とデイビスは指を鳴らすと、カウンター席に気怠く座るジェシカへ、得意げな眼差しを向けた。

「ご注文は?」

「こちらの女性に、ぴったりのカクテルを——」

「——頼む前にひとつ、質問してもいいかしら? あなたは、どんなお酒が出てくるって、想像したの」

「えっ」

デイビスは、困惑して数秒間固まった後、ふい、と顔を背けながら小さく囁いた。

「……あ、赤くて、粉っぽくて、むせそうなやつ」

途端に、ジェシカは手にしていたシガレット・ホルダーをデイビスの下顎に押し当て、ぐい、と自分の方へ向かせる。

「坊や。それは暗に、あたしの化粧が濃いと言いたいだけなんじゃないかしら?」

「(答えにくい質問はやめろよおおおおお)」

スコットは、強靭に鍛えあげた腕を伸ばして握手した。相手もまた、テーブルの向こうから腕を伸ばし、その甲に生えた盛んな毛が袖口から覗く。中年同士の、枯れ葉のようにかさついた手と手が、しかし確実な体温を伴って、焼き印の如く握り交わされる。

「エディ・バリアントだな、噂は耳にしている。私はスコット」

「スコット、会えて嬉しいよ。俺は私立探偵をしている」

「そうか。私はパイロットだ」

「道理で、仕立ての良い服を着ているはずだな」

「さすが、探偵は目のつけどころが違う」

胸に漲るようなスコットのバリトンと、男の嗄れた囁きとが、交差するように宙に響く。

「乾杯でもしねえか。今夜はてっきり、一人で飲むかと思っていたんでね」

エディの呼びかけに、スコットは無言でグラスを取り、献杯した。二人の間を、陰鬱な白煙が、音もなく漂っている。まるで砂時計が、天へと向かって滴れるようであった。

目立つ、というわけでもないのに、スコットの一連のしぐさには、目の離せない風格があった。煎れたてのエスプレッソを思わせる、どっしりとした美しい横顔に、一瞬、舞台からの光が投げかけられたかと思うと、それは気怠げな艶を漂わせて消えてゆく。一見すると、鍛えあげられた逞ましい存在感に、身の竦むように感じられるが、それとともに、立ち眩むほどの辺りの雰囲気へと溶け込む、慎ましい慇懃さも秘めている。何より、眼差しが強烈である。軽く噛むように煙草を咥えたまま、目の前の相手を見つめ続けるスコット。黒々とした潤みのある瞳孔に、錐のようにビビッドな黄金の光を反射させながらも、その奥底に宿された強さは、けして揺るぐことはなかった。

「深海みてえな眼をした男だ」

エディは笑って言った。

「幾つ、修羅場を潜り抜けてる」

「さあな、数えるのも忘れたよ。算数は、ガキの頃の教師の影響で、嫌いでね」

「ハハー、食えない野郎だ」

「君に感心されるほど、大した人間じゃないんだがね」

「それで——俺にいったい、何の用だ」

声色が警戒心を滲ませて低くなったのを聞き取ると、スコットはようやく、その暗黒の瞳の底を、静かに光らせた。

デイビスは手を伸ばして、滑らかなシルクであろう、肘までもをヴァイオレットの手袋で包み込んでいる、たおやかな女の手と握手した。

「ジェシカ・ラビットだな。俺は、キャプテン・デイビス」

「坊やでいいわね」

「あっ、あのなあっ。俺の方がきっと、あんたより歳上——」

「頭の足りない坊やね。精神的にアダルトなのは、あたしとあなたと、どちらだと思うの?」

ジェシカはいきなり、低くも悩ましい呻きを耳朶に注ぎ込むと、デイビスの胸元へ妖しく指先を這わせてゆき、そのたわわな胸許を晒したドレスを燦然と瞬かせながら、真っ赤に潤んだ唇を、彼の鼻先まで近づける。理性を蕩かすような甘い匂いに包まれて、その唇が、耳許に囁いた。

「なんなら今ここで、坊やから大人への階段を、一足飛びに登らせてあげてもいいのよ」

「(やべえ、奪われる)」

「坊や、とことん貧乏臭い匂いしかしないけど、顔はいいわ。あたしの楽屋で、せっせっせでもしない?」

「……そ、それはいったい、どういった隠語で」

「いやあね、そのまんまの意味よ。ウブな坊や、あたしと、二人っきりで秘密の遊びをしましょ」

シガレット・ホルダーから吸い込んだ息を、ふうっとデイビスの顔に吹きつけると、媚薬めいた濃密な香りが立ち込めてゆく。ピンク色の煙の中で、頭が掻き乱されるようにクラクラした。

スコットは、すぐにはその問いには答えなかった。歯で咥えるようにして支えた煙草に、一瞬、焦げるような眼差しを向けると、ちいさく鼻で笑った。

「インク・ペンキクラブには、よく来るのかね」

「いいや、仕事の他は、滅多に来ねえな」

「なるほど。ならば今は、張り込み中なのだな」

「とぼけやがって。あんたらはすっかり、分かってるんじゃねえのか」

スコットは燻銀のような顔に、初めて優しい微笑みを浮かべた。と、エディは急に厳しい目つきで、カウンター席の方を顎でしゃくってみせる。

「どう思う?」

「どう、とは何のことだね」

「分かるだろ。あんな女がいたら、誰でも一目で虜になっちまう。あのマービン・アクメの野郎だって、あの女に首ったけなんだ」

スコットは黙って弓のように絞られた眼差しを配っていたが、やがて、静かに煙を吐いて、

「ウエストが花瓶ほどしかない女には興味がない」と一言、「健康状態以外はな。それに家には、私には勿体ないほどの妻がいる」

「ほお、珍しい奴だ」

エディは細く口笛を吹くと、ぐっと声を落として、中折れ帽を目深に押さえ、囁いた。

「ここには、浮気なんぞを屁とも思っていない成金の連中が、ウヨウヨしているんだ。あいつら、火遊びをするのは、金持ちの特権だと考えていやがる」

「妻を失うくらいなら、小市民で結構」

「なかなか男前な性格をしているな、あんた。俺はもう、うんざりしてる。こんな痴情沙汰のしけた仕事なんぞ、真っ平だ」

愚痴を言いながら、彼はスコッチのロックに手を伸ばそうとしたが、スコットの方が先に身を乗り出し、黄褐色の液体に満ちたグラスを奪うと、小さな音を立てて、そばにあったチェイサーを代わりに置いた。

エディは無遠慮に、苛立った眼差しをスコットへとぶつける。

「おい。何しやがる」

「今夜の君は、最高にしみったれているな。使い捨てられた電球みたいな顔だ」

「うるせえな」

「飲み過ぎだ、エディ。空っぽの心を満たそうとして、下手に酒をつぐものじゃない」

それを聞いて、エディの眼差しの動きが、凍りついたように止まった。重苦しい虚無、孤独、悲哀、そんなものが、一瞬のうちに瞳に渦巻き、制御の効かないように染み込んだ。コントラバスとジャズピアノ、そして周囲の喧騒が嘘のように流れる沈黙の中で、何か言葉をひり出さなくては、と懸命に自分を鼓舞するほど、その努力は虚しく、薄暗い唇のわななきに擦り切れてしまうのだった。

「この俺にそんなことを言うのは、ドロレスと、あんたくらいのモンだ」

「そうかい」

「もう、はぐらかすのはよせ。用件を言ってくれ」

ようやく、スコットは押し殺したような声色で呟いた。

「———ロジャー・ラビットというウサギを、知っているか?」

「今夜の君は、最高に輝いてる。まるでリニューアル後の『ピーターパン空の旅』のLEDライトのようだ」

「(なんなのかしら、この男)」

一方のデイビスはといえば、なにか間違った方法で延々と講釈を垂れ、ジェシカに白い目を向けられていた。

くっそー、靡くどころか、完全に呆れられているじゃねえかよ。雲行きの怪しさに、だらだらと冷や汗が伝う。

「そんなナンセンスな殺し文句で、このあたしを口説こうとする男は、坊やくらいのものよ」

「こ、今夜は、調子が——」

「あら、あたし以外の女にも、こうして色気のあることを囁くのね。坊やのくせに——妬けてしまうわ」

煩悩がぐるぐると脳を回り始める。隣から擦りつけられる髪や腰とともに、目の前には、めくるめく谷間が。デイビスは思わず、ごくり、と唾を呑み、慌てて目を逸らした。

(いや、ダメだダメだ。ここで手を出したら、人間として最低すぎる——)

しかし今は、脳裏に焼きついてしまった乳のことしか考えられない。うああああ、とデイビスは奈落の底に引きずり込まれていった。あ、新手の拷問なのかこれは。俺はいったいどうしたらいいんだ。

「デイビス!」

その時、聞き覚えのある鼻声で、洗濯機のように渦巻く煩悩に取り込まれつつあったデイビスは、ハッと我に帰った。高いスツールから声の主を見下ろすと、そこには黒い布を被った、背の低い生き物が。目深にフードを被っているが、丸く大きな耳のシルエットは、それだけでは到底隠せそうにない。

「あら坊や、意外ね。子持ちだとは知らなかったわ」

「み、ミッキー、来ちゃだめって言っただろ。そもそも、入店の際の合言葉はどうしたんだよ」

「ミッキー・マウスだと言って、僕の尻尾を見せたら、入れてくれたよ」

ちくしょー、あのゴリラ、ザルすぎるんだよ。ぎりぎりと歯噛みするデイビス。

「しょーがねーなー。バーテンダーさん、シンデレラを(注、ノンアルコールカクテル)」

仕方なしに、両脇に手を差し入れてミッキーを抱きあげ、自分の膝の上に座らせながら、しぶしぶ彼は注文を追加した。

「これは、なんだい?」

「氷漬けの葡萄だよ。気になるなら、食ってみりゃいい」

興味津々のミッキーに、デイビスは小皿を前に寄せ、トゥース・ピックを渡してやる。コロコロと転がる葡萄を突き刺そうと奮闘している様を、ジェシカも微笑ましく見つめ、やがて絡みつくようなハスキーヴォイスで声をかけた。

「坊やの坊や。あたしたちのやりとり、ずっと覗き見していたの」

「デイビスが君に、鼻の下を伸ばしているところかい?」

「(うわあああああああああああああああ)」

「坊やの坊やは、純粋ねえ。そんな子を見ると、あたし、いたずらしてみたくなっちゃうわ」

「いたずら? いたずらは、大好きさ!」

「可愛いのね。でも、あなたの考えるような、生半可な意味ではなくってよ」

「どういうこと?」

ミッキーは、軽く耳を羽ばたかせてジェシカを見つめると、しなやかな指が伸びてきて、彼の鼻をつん、とつついた。

「坊やの坊や。それじゃ、お姉さんと兄さんとすること、よおく見ているのよ。大人のお遊戯を教えてあ・げ・る」

「お、おい、こいつはまだティーンエイジャーなんだ。教育に悪いことは——」

言い切る前に、ぐい、と乱暴にシャツの首元が引き寄せられると、頭上からジェシカの漆黒の影が落ちてくる。

デイビスは、声にならない悲鳴をあげた。

「なに。ロジャーが、下水道に?」

スコットは肩をすくめて、それに答える。

「ああ、ニューヨークのマンホールに落ちてな。しかし奇妙なことだが、同じ穴に落ちたというのに、私と相棒は、トゥーンタウンに辿り着いたんだ。その間、一度もロジャーとは会っていない」

エディは眉を顰めて、小さく呟いた。

「厄介なことになっちまったな。そいつぁ、インスタント穴だ」

「インスタント穴?」

「トゥーンがよく使うんだ。あいつら、すぐ情けねえSEとともに、真っ黒な穴に落っこちていったりするだろ。あの穴は、好き勝手なところに通じてるんだ」

ああ、とスコットは想像がついた。クレア(注、スコットの長女)がよく観ている子ども向けアニメにも、そんなギャグシーンがしこたま挿入されていたっけな。

「落ちる間際、笑いの国に行くとかどうとか言っていたが」

「なるほど。どうやら、クリッターカントリーの方まで流されちまったらしいな」

「そう——こちらでも少々、彼の旅先を調べてみたんだがね。噂に聞いたところでは、あそこのキツネやクマは、ウサギを取って食べるらしいな」

ぴくり、とエディの眉が動く。表情を崩さぬように努めているものの、その額には、ステージの煌びやかな照明を反射する脂汗が滲んでいた。

「東京ディズニーランドは、今、至極危険でね。シンデレラ城を乗っ取られた関係で、ヴィランズたちが、雨後の筍のように湧いて出てきているところだ。そのキツネやクマも、早々にヴィランズたちと手を組むだろうな。そうなれば、ロジャーが奴らの餌食になるのも、時間の問題だ」

「俺は手を貸さねえぜ。悪いがすでに俺には、依頼主がついている。途中で投げ出す訳にはいかねえ」

「確か君は、こんな痴情沙汰のしけた仕事は真っ平だ、と言っておったな」

懐から、おもむろに革の財布を出すと、紙幣を抜き取り、テーブルに置いた。エディの顔色が変わった。

「五百ドル——」

「そうだ、前金一括で支払おう。浮気調査などといったケチな仕事よりも、こちらに寝返ったらどうだね。金に困っている君には、願ってもいない話だと思うが」

「条件は?」

「君には、これを仕事だと思って引き受けてほしくはない」

奇妙なスコットの物言いに、エディは眉間に皺を寄せながらチェイサーを一息に干し、グラスをテーブルに叩きつけた。

「なんだ、もっとはっきり言いやがれ。仕事じゃねえったあ、どういうわけだ」

「酒量を弁えない人間は、どうも信用が置けなくてね。汗水垂らして稼いだなけなしの金を、飲んだくれの私立探偵に支払って無駄にするくらいなら、このまま、煙草の火で焼き払う」

「おい! あんた、いったいどういう了見で——」

ところがスコットは、すっ、と制止の手をあげて、

「だが、君が自発的にロジャーを助けるための軍資金として支払うなら、話は別だ」

「何?」

「額などどうでもいい、これの十倍払っても構わん。条件は簡単だ。私は、君の意志が見たい」

眼差しが、ぶつかった。測り知れぬ煌めきが、漆黒の瞳とオリーブブラウンの瞳に宿り、それらは互いに研鑽しながら、傷つけ合い、それによってより一層、もはや後戻りのできない、決定的な地点へと追い込まれてゆくようであった。

「どうする。お前にとって、ロジャーはどういう奴だ。私なら見捨てる、それは奴がトゥーンだろうが人間だろうが関係ない、私にとってロジャーは、単なる通行人にしかすぎない存在だからだ。だがお前はどうだ。下水道に落っこちたとしても、鼻をつまみながら引きずりあげる覚悟があるのか、それとも生きようが死のうが、知ったことじゃない相手なのか」

目の眩むような紙幣を前にして、汗の玉を浮かべていたが、やがて、じっとりと警戒心の滲んだ声で、

「何を企んでいやがる」

と小さく言った。

スコットは鼻で笑い、傲慢な素振りで、肘を背凭れに預ける。

「他意はないよ」

「そんな馬鹿なことがあるもんか。何か、あんたに得でもなけりゃ、こんな話を持ちかけてくるはずがない」

「単に、個人的な流儀というだけだがね。信用できる人間だけとしか、仕事はしないようにしている。煙草はどうだ」

スコットは、自分の箱から一本引き抜くと、花でも活けるようにして、エディの濡れた唇に挿した。彼は黙って、この傲岸な依頼者のされるがままになりながら、一口喫んだあたりで、ようやく、押し殺した声を漏らした。

「知ってるのか。俺とロジャーの関係を」

「ここに来るまでに、わんさか聞いたよ。同じ映画の出演者だったとか、君の抱いている、トゥーンへの根深い怨恨だとかね。だが部外者の無責任な喚き声など、どうでもいい。私が聞きたいのは、お前が、あいつをどう思っているかだ。あの下品な、ろくでなしの白うさぎをな」

エディは石のように押し黙り、グラスを掴んだ手が、力を込めすぎて震えていた。悔恨の影が、ゆっくりと深い皺の刻まれた彼の顔を通り過ぎ、しずしずと消えていった。

「どうする?」

追い詰められた私立探偵は依然として、忍耐強く沈黙していたが、やおら立ちあがったかと思うと、寸の詰まった力強い指で、五枚の紙幣を鷲掴んだ。震える手が、ぐしゃぐしゃになった札を持ちあげ、その目の眩むような高額を、彼の瞳に焼きつけた。

「確かに、前金はもらったぜ。だがな——」

次の瞬間、耳障りなほどにつんざく音を立てて、紙幣が勢いよく引き裂かれてゆく。スコットは身動ぎもせずに、左右に振れながら宙を漂う、破り捨てられた紙切れを、無言でその静謐な瞳に映す。

「金なんぞは、受け取らねえよ」

挑戦的に見下ろすエディを睥睨しながら、スコットは紙幣の切れ端の向こうから、僅かに興味深そうに、続きを促すように、片眉をあげてみせた。

「奴は、俺と同じ映画に出たことのある、どうしようもねえヘボ役者で——」

「ああ」

「馬鹿で、やかましくて、すぐにトラブルを起こしちまう。おまけに、忌々しいトゥーンの野郎で——」

「ああ」

「————————俺の相棒、だ」

それを聞くと、スコットは静かに瞼を伏せて、祈りに耽る修験僧の如く、口をつぐんだ。その通俗的な界隈に、なにか清浄な光が立ち込め、そして煙草の先からただよう瞑想的な煙と、ひそやかに絡み合うようであった。

煙草を無骨な二本指に挿み、深く息を吐いたスコットは、

「デイビス」

と目もくれずに、轟くように重いバリトンを放つ。

「交渉成立だ。こっちに来い」

た、助かった、とデイビスは胸を撫で下ろした。その頬には、あちこちに口紅によるリップマークがベタベタと貼りついている。今まで交わしていた会話が会話であるだけに、自然とジト目を送ることになるスコット。

「あのな。こんな時まで、節操というものを知らんのか、お前は」

「俺じゃねーよ!」

「じゃあ何なんだ、その情けない顔は」

ハンカチでフキフキと顔面を拭うデイビスの横で、ジェシカは、いささか嵩の減ったルージュを仕舞いながら、軽く投げキスをする。すると、真っ赤なリップマークがぱたぱたと宙を舞い、吸いつくような音と一緒に、ぺちりとスコットの頬に貼りついた。

「少し、落書きをしてみただけよ。からかうと面白いのね、あんたたちって」

あ、そう。スコットはずり、と肩を落としながら、貼りついたルージュをシールのようにぺりぺりと剥がしてゆく。

「聞いていたのかい、ジェシカ」

「愛する夫のことですもの。そこの坊やは、イタチの仲間かと思って泳がせておいたけど、どうやらシロだったみたいね」

「えっ。て、てっきり、本気で誘われているのかと」

赤面するデイビスに、ジェシカはちらりと目を配って、一言。

「あんたには、お笑いのセンスがないわ」

ムッカ〜と頭から湯気を立てるデイビスの後ろで、エディはひゃっひゃっひゃっとシャンデリアを揺るがすほどの声で笑い、スコットは静かに俯いたまま、そのたくましい肩を小刻みに震わせていた。

「とにかく、ロジャーはクリッターカントリーへ探しに行く。ミッキーを迎えに行かなければな。準備ができ次第、すぐに出発しよう」

「さーすが、スコット」

「ワーア、よかったね!」

「……で、なぜここに、未成年者がいるんだ?」

その見慣れた鼠の影を見咎めるスコットの視線にも構わず、ミッキーは悪びれもせずに、くるくると休みなく尻尾を動かして。

「僕も、いかがわしい場所に行ってみたかったんだ!」

「……また、変な言葉を覚えおって」

頭を抱えるスコット。WDI社からクレームが入ったら、どう言い訳をしたら良いんだ。

「だけどな、この街には、イタチ軍団がうようよしていやがるんだ。街を出るには、相当の覚悟が必要だぜ」

「え? そうなの?」

「なんでえ、若造ども、緊急ニュースを聞いていなかったのか? 下界は今、蜂の巣をつついたような騒ぎになっているんだぜ」

するとジェシカが、何も言わずにその豊満な谷間に手を突っ込むと、突如としてレトロな形のラジオを取り出し、とん、と軽やかにテーブルの上に置いた。

「どうやって仕舞っていたんだよ」

「トゥーンにそんなことを聞いてはダメよ。さ、聞いてちょうだい」

しなやかなジェシカの指がスイッチを入れると、牧歌的な音楽を流し始める『ワッキーレディオ・トゥーンタウン』。全員で耳を傾けていると、突然、割り込むようにして重々しい声が飛び込んでくる。

《番組の途中ですが、ここで、臨時ニュースをお伝えします。(♪ニュースのME)イタチ関係のニュースです。乱暴で卑劣、ずる賢くインチキ——あああ、なんとひどい、あのイタチ軍団が、トゥーンタウンの街中に潜んでいます。彼らは、我々トゥーンを溶かす液体、ディップを所持し、大変危険です。トゥーンタウンの善良なる市民のみなさん、充分警戒が必要です。良い子のみなさんは、家から、外に出ないよう、私と約束しましょう。指きりげんまん、嘘ついたら、針千本以上飲ますゾ! なーんちゃって。臨時ニュースを、お伝えしました。(放送の切れるSE)(♪平和な『三匹のこぶた』の音楽)》

「こういうわけだ」

肩をすくめるエディ。なるほど、ミッキーを狙って、ヴィランズたちも即座にイタチたちを送り込んできたらしい。

「ならなおさら、早くこの街を出なければ」

「ずらかるったって、このトゥーンタウンに、まともな移動手段はねえぞ」

「えー? だって、ジョリートロリーがあるだろ?」

「あいつはタウンの中心部を、平和にぐるぐると周回してるだけだぜ。第一、あんなノロマな乗り物なんかじゃ、すぐにイタチに捕まっちまう。ここを出るには、まずもって、スピードが命なんでえ」

ミッキーはその意見を受けて、少し考え、

「それじゃあ、イエロー・キャブを拾うしかないね」

ときっぱり言った。その瞬間、エディは思いっきり項垂れ、手を組んで、何かを天に祈っているように見えた。ミッキーも眉根を寄せて、なぜか浮かない顔をしている。どうしたんだよ、とデイビスが訊ねる前に、ジェシカがさらりと人参色の髪を掻きあげながら、エディの前に歩み寄ってくる。

「あらまあ、タクシーにするのね。無事、明日の朝日が拝めるといいんだけど」

「なんでい、不吉なことを言うな」

「ああら、トゥーンタウンの住人なら、誰もが知っているはずよ。あれが安全な乗り物なら、ジョリートロリーが開通するはずないもの。でも確かに、ほかの手段なんて残されていないわね」

ジェシカはまばゆいバッグをあさり、小さなコンパクトミラーを片手に白粉をはたくと、その化粧直しをされた美貌を、クリスタルの滝のようなシャンデリアの下にさらし、めくるめく瞬きとともに、凛と声を張った。

「キャブに乗るなら、命の覚悟が必要よ。あたしも、トゥーンタウンを出るまでは、できる限りのお手伝いをさせていただくわ」

「へっ、願ってもねえぜ、ジェシカ。ちょうど、トゥーンタウンの裏道を知っている奴が欲しかったんだ。今、何時だ」

「二十二時半を回ったところよ」

「よおし、決まりだ。全員、荷物をまとめろ。すぐさま、キャブ・カンパニーに向かうぞ!」

草木も眠る丑三つ時、にはまだ数時間早いが、外では、トゥーン・フェイスの描かれたお月様が、彼らが地面に落とす長い影を見つめていた。ミッキーはすっかり手筈を整えてきたらしく、フィガロとプルートはグーフィーに預け、スコットのスーツケースも持参してきたという。段取りの良さに感心していると、キャブ・カンパニーは、すぐに目の前に現れた。入り口は抜かりなく戸締まりされているが、ロジャーとベニーが運転ミスで激突したらしく、ドアに空いたウサギ型の穴が、その防犯対策の一切を無へと還している。身を捩って、その穴から忍び込んだ瞬間、湿度の変わる感覚が身を包んだ。埃っぽいガレージには、多くの整備用用具、およびその他のものが、所狭しと詰め込まれ、大量の樽や木箱、取れたハンドル、扇風機にダーツ、トラッシュカン、スパナ、ネジ、雑巾、帽子掛けとブロックチェックのキャスケット、ガソリンタンク、取り付けを待つナンバープレート、ゴム部分を貼り替えた更生タイヤ、デスクの上に置かれたラジオ、額縁に入れられた様々な証明書——それに古めかしいロッカーなどが、独特のオイルの臭いの中に浮かびあがっている。

営業時間は午前八時から午後四時までなので、すでにガレージ内は薄暗く、最低限のランプシェードしか光を降りそそがせてはいない。ごろごろ、とスコットの転がすスーツケースの上にまたがって乗っかっていたミッキーは、圧倒されたように辺りを見回す。静まり返った夜空の下、錆びたトタン板の隙間から月の射してくる、どこか懐かしささえ感じる工業的な世界からは、偏執的なまでに並べられた小物の数々が、今にも息吹を得て立ちあがりそうな、そんな職人たちの気配が伝わってくる。歩くたびに茫洋と掻き混ざる、埃が煌めきながら躍る宙空を縫って、エディは、複雑に張り巡らされたレーンに沿い、キャブのラインに近づいてゆくと、そのつやつやとした黄色い車体のうち、後部座席を設けてあるひとつに親指を立て(これがキャブを呼ぶサインである)、軽くノックの音を響かせながら、話しかける。

「よお、レニー。頼むぜ」

「ええっ! こんな夜中に!?」

「夜だからこそ行きてえんだ。イタチどもの目をかいくぐって、このトゥーンタウンの外へ出る」

キャブ・ガレージには大量のレニーが並んでいたが、エディが声をかけたレニーは、どうも気弱な性格らしかった。チカチカと目のついたヘッドライトを点滅させながら、サスペンションを不安そうに震わせ、ソフトトップをがしゃがしゃと揺らした。

「あのイタチ軍団を振り切るなんて、無理だよー!」

「やい、てめえはタクシーだろ。客の言うことが聞けねえのか!」

「僕はタクシーである前に、トゥーンなんだ。ディップで溶かされたくなんかないよー!」

ところがレニーが、ちらりと横に目をやると、そこにはスーツケースの上にちょこんと腰掛けている、ミッキーの姿。思いがけないタイミングでの映画スターの登場に、思わず、テールランプがちかちかと点灯してしまう。

「わあ! 君ってもしかして、ミッキー・マウス? ねえ、その有名な尻尾を見せておくれよ!」

「これのことかい?」

ミッキーは、ズボンから生えているその尻尾を、催眠術のようにチョロチョロと漂わせてみせた。レニーはすっかり満足して、排気口からポッポッと熱い白煙の輪をふかし、ヘッドライトを数度点滅させた。やる気は充分、どういう原理か、ガソリン量もぐんぐんと上昇しているようだ。

「それじゃ、乗せていってくれるっていうんだな、レニー? おい、みんな、早くこいつに乗れ! すぐにここから出発するぜ!」

「セーフティーバーを、動かなくなるまで降ろしてくれー! 安全のため、立ちあがったり、手や足を車の外に出したりしないでくれよ!」

その掛け声で、運転席にはエディ、助手席にはデイビス。後部座席には、ミッキー、スコット、ジェシカが乗り込んだ。自ずと、全員の目がかち合う。彼らの頭上には、ロサンゼルスの夜が、華々しいネオンを泳がせながら、黒洞々と広がっていた。

車体に振動が行き渡り、エンジン音が高鳴る。薄暗いキャブ・カンパニーのタクシー乗り場で、レニーは興奮したように、夜空に向かって高らかにクラクションを鳴らした。

「ミッキー・マウスを乗せられるなんて、光栄だよ! エディ、信号が青になったら出発するよ。でも覚えておいてね。この先何が起こったって、僕は絶対に、どんな責任も負わないんだからねー!」

NEXT→https://note.com/gegegeno6/n/ndbd1f27fa6ae

一覧→https://note.com/gegegeno6/m/m8c160062f22e

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?