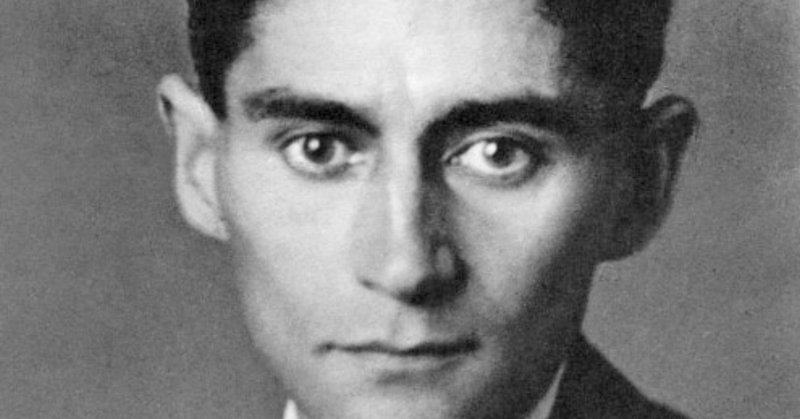

【短篇小説千本ノック5】カフカが多すぎる――フランツ・カフカ / 池内紀訳「万里の長城」

先日、渋谷のユーロスペースでジョン・ウィリアムズ監督の『審判』を観た。カフカの同名小説の映画化である。大変おもしろかった。

カフカはいいな、とおもった。やはりカフカだな、とおもった。

そのため、安直なのは承知のうえで、今回はカフカを扱おうとおもったのだが、ハタと困ってしまった。

これまでカフカはずいぶん読んだ。が、全集でまとめて、とかそういう読み方ではなく、折々にいろいろなところから出ている単行本や文庫を拾い読みしているのである。そのせいか、この一作、というのがパッと出てこない。

書棚を確認すると、岩波文庫の池内紀訳『カフカ短篇集』『カフカ寓話集』がたしかにあった。が、再読のつもりで読みはじめて、おどろいた。まったくおぼえていないのである。

たとえば今回取り上げる「万里の長城」にしても、私のおぼろな記憶のなかでは、万里の長城を建造したはいいけど、いつまで待ってもだれも攻めてこない話、という要約がなされていた。全然、そんな話ではないのである。こんないい加減な記憶ってあるだろうか。どうもあるらしい。

私は苛々と、次々に、寝る間も惜しんで、カフカの短篇を読み進めていった。激烈におもしろかった。こんなにもおもしろい小説をおぼえていないとは、一体全体、どういうことだろう、と思った。別に、どうということもないのである。塵芥のような記憶力、それが元凶だ。しかし、認めたくなかった。自分に都合のわるいことはなんでも他人のせいにする、私の生来の悪癖が首をもたげてきた。

私は結論した。

世の中には、カフカが多すぎる。

ブッツァーティ? 要するにイタリアのカフカだ。残雪? はいはい、中国のカフカ。コルタサル? アルゼンチンのカフカ。村上春樹? 海辺のカフカ。

猫も杓子もカフカ、カフカだ。右を見てもカフカ。左を見てもカフカ。カフカ地獄。私だってカフカになりたい。とはいえそれなら日本のカフカに……というのはちょっと規模が大きすぎる。炎上必至だ。

関東地方のカフカ、東京のカフカ、二十三区内のカフカ、文京区のカフカ……と範囲をどんどん狭めていって、まあ、小石川のカフカくらいなら、いますぐというのでもなく将来的に、現段階では仮定的に名乗っても許されるのではないか、という考えに至った。小石川のカフカ(仮)。いい感じかもしれない。

カフカになるためには、カフカの書き方を研究しなければならない。しかしカフカの作品は無論、なにを読んでもカフカ的であって、どこからでもカフカのエッセンスを抽出できる。私は、なんでもいいよ、とか言われると、逆にこまる性質なのだ。

こういうときの他力本願である。おもむろにTwitterを開き、「一作品に絞るのが難しい……ぐぬぬ……」などとあわれっぽいつぶやきをすると、さっそくガイブン読みの先輩から、「『万里の長城』やってー」とのリプライがついた。これを待っていたのだ。

そして「万里の長城」というチョイスは、とてもいい感じがした。なんだか最初からそれでいこうと決めていたような気すらしてくる。なぜかというに、先ほど私はしかつめらしく、「カフカになるためには、カフカの書き方を研究しなければならない」と書いたが、「万里の長城」はその点、実にいい教材になるのである。今回はこの短篇からカフカになるための方法を学んでいこう。

と思っていたら、先日の食事会で妙な体験をした。以下、かいつまんで説明する。

その食事会は先に述べた「ガイブン読みの先輩(便宜上Oさんと記述する)」が企画したものであった。私たちは下落合の駅にほど近いある店でしゃぶしゃぶを食べ、お酒を飲んだ。その後、場所をとあるビアバーに移し、だらだらと飲んでいたのだったが、そこで私の【短篇小説千本ノック】のことが話題になった。というか、宣伝のために、私のほうから口火を切ったのである。

「次はなんの短篇でやるんですか?」

と同席していたKさんが気を使って訊いてくれた。

「カフカでやろうと思ってます。『万里の長城』です」

と私は言った。

「『万里の長城』ってどんな話だっけ?」

とKさんが言ったのを受けて、私の目の前に座っていたOさんが「万里の長城」の要約をはじめた。なにしろ「万里の長城」をリクエストしたのは彼である。しかしOさんが語る「万里の長城」のあらすじを聞いて、私は驚愕した。全然ちがう話なのである。

昔、中国のどこかにひとりの子どもがいて、彼には夢があった。その夢とは万里の長城の建設に従事することであり、彼はその技術を修めるため、学校に通いはじめる。その学校の教育はきわめてきびしく、彼は毎日、来る日も来る日も、賽の河原の責苦さながらに、ひたすら石を積み上げる練習をさせられる。教官がやってくる。「ちがう!」教官の一喝とともに石積みは崩される。元の木阿弥。彼はまたしても最初から石を積みはじめるのだった……。

Oさんの語った「万里の長城」のあらすじは、ざっとこんな具合であった。

私は、ちがう! と思った。

しかし、一方で、これはそこはかとなくカフカらしい話である。もし私が「万里の長城」を未読だったとして、その状態でOさんの話を聞いたとしたら、なるほど「万里の長城」とはそういう話か、と納得しただろう。現にKさんは、「なるほど、そういう話なんですね」と感心しているのである。

ビールを飲むペースが上がってきた。その後、なにをしゃべったのかもよくおぼえていない。気付くと、自宅近くの日高屋でチューハイを飲んでいた。酩酊していた。

朦朧とするあたまで、私は考えた。

もしかするとカフカの「万里の長城」にはふたつのヴァージョンがあり、私とOさんとではちがう「万里の長城」を参照しているのかもしれない。

いや、ちょっと待て。それを言うなら、最前、私が挙げたもうひとつの「万里の長城」はどうだろう。これもまた、実にカフカ的な話ではなかろうか。ひょっとすると、更に異なったヴァージョンが……?

私はポケットからスマホを取り出し、しばらく考えたのち、卓に伏せた。これ以上「万里の長城」が、カフカが増殖したら、私はこれから先、なにを書けばいいのだろうか。どこへ向かえばいいのだろうか。わからない、と思った。

カフカは自らの小説を<果てしない引き延ばし>と称していた。たとえば長篇『城』に顕著だ。測量技師Kは、いつまでたっても城の中心にたどり着けない。迂回に迂回が接ぎ木され、物語は堂々巡りを繰り返す。

<ゼノンの逆説>を髣髴させる。移動するものは目的地に達するよりも前に、その半分の地点に達しなければならない。その半分の地点に達するためには更にその半分の地点に達しなければならず……以下、この二分法が無限に反復された結果、運動そのものが否定される。当人は、いたって真面目に動いている。進んでいるのに、進まない。こうした無生産性には、哀れっぽいおかしみがつきまとう。そこがカフカの味噌だろう。

してみれば、カフカに達するためには、まずもってカフカ以前のなにかに達しなければならない。そのなにかに達するためには更にそれ以前のなにかに達しなければならず……要するに、私たちはついにカフカに近づくことはできないのである。城とは、万里の長城とは、カフカその人であった。

池内紀がおもしろいことを言っている。「万里の長城」はカフカの執筆過程をそのままなぞった小説というのだ。どういうことだろう。

カフカは基本的に、書き出しの時点では、物語をどのように語り進めていくか、まったく考えていなかった。書きながら考える。執筆ペースはおそろしくはやい。カフカは日記魔兼手紙魔だったから、克明な記録が残っている。数十頁くらいの短篇なら一晩で書き上げることもザラで、むしろひとつの作に時間がかかりすぎると、失敗作とみなす傾向があったようだ。ゆえに、カフカの小説からは彼の筆遣い、というか運動の軌跡のようなものをはっきりと感じられる。カフカの小説には、ただ<現在>だけがある。

しかし、そのやり方では長篇を書き上げるのがむずかしい。そこでおそらくは窮余の策として編み出されたのが、『審判』を書いた方法である。

まず書き出しを書く。ある朝、ヨーゼフ・Kは見知らぬ二人組の訪問を受ける。彼らによると、Kはすでに逮捕されているのだ。いつものカフカなら、そのまま書き進める。が、そうはしない。先に結末を書く。処刑人に連れ出されたKは心臓を一突きにされ、死んでいく。「犬のようだ!」と言いながら。

書き出しと結末を設定し、あとはその二者間に広がる空白を埋めていく。カフカは断章で書いた。映画の編集作業のように断章を配列し、並び替え、ひとつの長篇を書こうとした。しかし結局、うまくいかない。挫折した。『審判』もまた、未完の書物である。

万里の長城の建設はもっとも北のところで完了をみた。南東と南西から始められた大工事が、ここでひとつに合わさったわけである。このような工区分割方式は東西それぞれの労働集団のなかでも踏襲された。すなわち全労働者が約二十名から成る班を組み、各班がほぼ五百メートルの城壁を担当する。隣りの班は同じく五百メートルを受けもって反対側から建造をすすめてくる。担当分が完了したのち、各作業班はできあがった千メートルの城壁に引きつづいて次の工事に入るのではなく、全然別の地へと送られた。当然のことながらこの方式では各所に空隙が生じる。あとから一つ一つ継ぎたしていかなくてはならない。(フランツ・カフカ / 池内紀訳「万里の長城」以下太字部分は同作の引用)

カフカ「万里の長城」はこのように書き出されている。そしてこの「工区分割方式」こそが、『審判』執筆の方法なのだ。はじまりと終わり(「南東と南西」)を設定し、その空隙を埋めるべく、独立した断章を書いていく。のちにそれを編集し、総体としての書物を作り上げようというのである。

とはいえ、すでにカフカ自身が述べているように、「当然のことながらこの方式では各所に空隙が生じる。あとから一つ一つ継ぎたしていかなくてはならない」。その後に続く文はこうである。「長城の建設完了の布告が出てからようやくとりかかった所さえあるとか、ついに手つかずのまま終わってしまった個所があるとか噂された」。

書き出しにおいて「完了をみた」はずが、一瞬でくつがえっている。完成しているのかいないのか、「なにしろあまりに宏大なので、少なくとも個人では自分の目と足で確かめようがないのである」。

全体像を決して認識できない以上、一体、なにをもって完成とみるのか。そもそも進捗状況すらわからないだろう。ならば、作業を続けるほかない。終わりは来ない。歯抜けのままに放置された、奇怪な建造物が残される。どこかで、いまだ、なにかが続いている気配だ。カフカの小説とはつねにこうした空隙を孕んでいる。というか、空隙しかない。歯抜けの城塞に囲まれた国、わけてもその心臓部、皇帝の鎮座する帝都・北京こそ空虚の中心である。有名な「皇帝の使者」の挿話の概略を以下に引く。

死の床にある皇帝が、あなたに使者を送る。命を受けた使者は走り出る。「強壮そのもの、疲れを知らぬ男だった」が、道のりは果てしない。彼はいまだ「宮殿の部屋を抜け出してさえいない」し、抜け出たところで長い階段が、無数の内庭が、第二、第三の宮殿が控えている。「悪戦苦闘のあげく決してありえないことながら、ようやく大門を出た」先には「途方もない帝都が待ち受けて」おり、おそらくは決して、いつまで経っても、目的地にはたどり着かないのである。「一方、あなたは窓辺にすわって、夕べともなると使者の到来を夢みている」。上述した<ゼノンの逆説>をいやでも思い出す。

つまりはこのように民衆は絶望と希望のいりまじったまなざしでもって皇帝を見つめている。今がどの皇帝の御世か知らず、名前すら怪しい。歴代の皇帝の名前は学校で習ったが、制度そのものがいたって曖昧であるからには優等生でもあやふやにならずにはいないのである。歌に伝わっているだけの皇帝が、つい先だって詔勅を発して神官が祭壇の前で朗読したばかりである。大昔の戦争がこのごろようやく勃発して、隣人が息せき切って報告にとびこんできたばかりだ。

その宏大さゆえに、中心たる皇帝の存在、君主制という制度がすでにして曖昧模糊としている。時間の感覚すらおぼつかない。ここにおいて、皇帝と民衆の関係は、夜空にまたたく星の光と、幾光年も離れた地からそれを見上げる私たちの関係性に接近する。まだしも星のほうが理解しやすいかもしれない。なにしろ目で見えるのだ。たとえそれが、すでに死に絶え、消滅した光であったとしても。

ことほど左様、カフカの小説は私たちの理解を拒絶するが、その空虚、距離の遠さ、永遠性についての不可解な論理によって理解を拒絶されていると感じた場合、私たちは彼の小説をすくなくともある程度は理解できている、という難儀なパラドックスがまたぞろ作動する。

「万里の長城」にかぎらず、カフカ作品のおそろしさはここにある。カフカを読んだが最後、私たちは彼の建造した永久機関の一部として機能してしまう。一度、カフカに囚われた者が、その縛めから解き放たれることはない。

学校に、役所に、結婚に、病に、死に、つまりは人生におけるすべての手続きに、私たちはカフカの影法師を見るだろう。カフカが世界を模倣したのではない。世界のほうでカフカを真似たのである。

私はいま、自分がカフカであることを感じる。カフカはどこにでもいる。城はどこにでもある。つねに世界を囲繞している。今朝、逮捕された。明日、虫になっている。いずれ、犬のように死ぬだろう。

猫も杓子もカフカ、カフカだ。右を見てもカフカ。左を見てもカフカ。カフカ地獄。私も、そしてあなたも、カフカだった。

☆ 今回読んだ本

フランツ・カフカ / 池内紀訳『カフカ短篇集』(岩波文庫)

フランツ・カフカ / 池内紀訳『審判――カフカ・コレクション』(白水Uブックス)

池内紀『カフカのかなたへ』(講談社学術文庫)

☽ おまけの一冊

残雪 / 近藤直子他訳『かつて描かれたことのない境地:傑作短篇集(残雪コレクション)』(平凡社)

⇒ アジア圏最強のカフカ。むしろ残雪になりたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?