【短篇小説千本ノック2】救済と虚構――バーナード・マラマッド / 阿部公彦訳「天使レヴィン」

先日からはじめたこの【短篇小説千本ノック】。基本的に一作家一作品の縛りのなかで、これは、という短篇小説をひたすら千本紹介しようというマゾヒスティックな企画で、たとえば一週間に一回更新するとして、千本終えるには二十年、そんな荒行が飽き性の自分に可能かしらんとおもうけれど、一応文学に身も心も捧げた男なので、まあ修行の一環と考えてぼちぼち書いていこうとおもいます。ご挨拶遅れましたが、よろしくおねがいします。

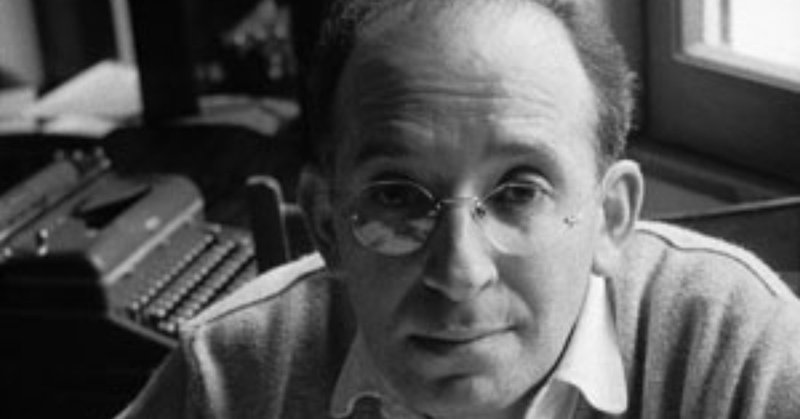

で、今回はバーナード・マラマッドでいこうとおもい、数年ぶりに何冊かの短篇集を読み返したのですが、さっそく困ってしまった。なぜかというに、マラマッドという人は、こと短篇小説に関しては職人的な天才であり、一読、息を呑むような絶品ばかり残しているのです。要するに、四の五の言わず、全部読め。

とはいえ、そうするとはやくも二回目にして企画が破綻します。苦渋のおもいで選びます。選びました。「天使レヴィン」。マラマッド最初の短篇集『魔法の樽』に収められたこの作品は、これまで何人もの翻訳者の手によって日本語にされていますが、ここでは現時点で最も新しい阿部公彦訳を採用。いい翻訳です。

このような試練の間、マニシェヴィッツはぐっとこらえていた。まるで災難が知り合いか遠い親戚に起きているかのごとく、すべて自分に降りかかっているなんて信じないとばかりに。これほどの苦難に見舞われるということが、理解できなかったのだ。馬鹿げていて、不公平で、神に対する侮辱だとも思えた。彼は信心深い人間でもあったのだ。(マラマッド / 阿部公彦訳「天使レヴィン」以下出典の言及がない太字部分は同作の引用)

この作品の主人公は、マニシェヴィッツというニューヨーク在住のユダヤ人です。彼は仕立て屋としてそこそこの暮らしを営んでいたのですが、五十一歳のとき、おもわぬ不幸に連続して見舞われます。ことのはじめは店の火事で、これにより家財と貯金を失うと同時に、息子が戦死、娘はどこの馬の骨とも知れない男と駆け落ちし、妻のファニィは体調を崩して寝込んでしまう。マニシェヴィッツ自身もひどい腰痛になり、アイロンがけさえまともにできない体に。「このような試練」「これほどの苦難」とは以上の事態を指しているのですが、よきユダヤ教徒である彼は決して信仰を捨てず、神への絶望的な祈りを捧げます。

「ファニィが健康になりますように。そして私の方も、一歩歩くごとに祈りを感じたりしなくなりますように。今、助けてください。明日では遅すぎます。」そしてマニシェヴィッツは泣いた。

本作にかぎらず、マラマッド作品の登場人物たち(その多くが経済的に決して豊かではないユダヤ人です)は、つねになんらかの問題に直面しています。たとえば住居について、結婚について、借金について、身体の健康について。読者側からみた事の大小に差はあれど、当人たちにとってはいずれも人生を左右するような、深刻な問題です。悩んでいます。ブルーなのです。マラマッドは、そんな彼らが問題の解消に奔走するすがたをドライな筆致で淡々と追っていくのですが、彼らのねがいが成就することはあまりありません。

ではマラマッドの小説は暗いのかといえば、私はむしろその逆だとおもいます。相当に悲惨な状況が出来していても、彼の文体はそこはかとないユーモアとやさしさを湛えている。そして彼の作品中、究極にやさしい一篇といえるのが、今回取り上げている「天使レヴィン」です。

ある日、マニシェヴィッツのアパートに天使があらわれます。比喩ではなく、天使を名乗る男がやって来るのです。しかしその天使のすがたは、マニシェヴィッツを困惑させずにはおかない。なぜか。黒人なのです。

黒人は新聞を置くと穏やかな表情でこちらを見た。「こんばんは」どこか自身がなさそうで、あたかも別の家に迷いこんだかのようだった。背が高く、骨張っており、頭にかぶった硬いダービー帽は重そうだったが、脱ぐつもりもないようだった。目が悲しげな一方で、口髭をたくえた唇は笑おうとしている。他には特に好印象を与えるとことはなかった。シャツの袖口がすり切れて裏地が見えているのがわかった。着ているダークスーツはサイズが合っていない。足がとても大きかった。

ざっとこんな具合。なんともちぐはぐな印象を与える恰好です。こういうちょっと胡乱で貧乏臭い人物描写は、マラマッドの真骨頂でしょう。アレグザンダー・レヴィンと名乗る彼は自称天使で、翼はない。別段、神秘なオーラを放っているとか、そういうこともない。レヴィン曰く、「ある種の状況では、私たちはこの世に戻ってくるとともに特権を失うのです」。つまり、天使である証拠はなにもない。もし私たちの前にこんな男があらわれたなら、狂人か詐欺師として一顧だにしないでしょう。マニシェヴィッツもそうします。

彼は最期の質問をした。「じゃ、もし神が私に天使をよこしたのなら、なぜよりによって黒人なんですか? どうして白人ではないのですか? 白人の天使がいくらでもいるでしょう?」

「ちょうど私の順番だったのです」レヴィンは説明した。

マニシェヴィッツは納得できなかった。「あんたはインチキだ」

こうしてマニシェヴィッツはレヴィンを追い返すのですが、その翌日はどうも身体が軽い。妻の具合もいつもよりすこしよくて、めずらしく飴を舐めたりしています。けれどもまたすぐに悪くなる。気分が落ち込む。悩んだ挙句、マニシェヴィッツはレヴィンを探しにハーレムへと向かいますが、ようやく見つけた彼は酒場でトランプをしたり女とダンスを踊ったり、その辺のチンピラとなにも変わらない様子なのです。このあたりまで読むと読者の側も不安になって、この男、ほんとうにただの狂人か詐欺師じゃなかろうか、と疑いはじめます。実際、マラマッドならそのくらい意地悪な展開を用意していてもおかしくないのですが……。物語の後半部、マニシェヴィッツが陥る、信じるか否か、という葛藤は、あまりに切実に読者の胸に突き刺さります。

心の中でルーレットが回転し、マニシェヴィッツは若い頃のことを思い出した。信ずる。信じない。信じる。信じない。信じる。信じない。針が指すのは「信じる」で、それから「信じる」と「信じない」の中間、それから「信じない」、いや、これは「信じる」の方だった。溜め息が出た。ルーレットは回ったけれど、やっぱり決めるのは自分なのだ。

「あなたは神が使わされた天使だと私は思う」マニシェヴィッツは途切れ途切れの声で言った。いったん言ったことは言ったことだ、と考えながら。もし信ずるなら、ちゃんと口に出して言わねばならない。信じるという以上、ほんとうに信じなければならない。

私はユダヤ教の律法には明るくないのですが、つい先日、イディッシュ語作家のアイザック・B・シンガーの短篇を読んでいたら、作中でユダヤ教の導師(ラビ)が言う、こんな台詞が目に留まりました。

「信じることそのもの、それが恵みというものだ。善良なるひとはその信によりて生く、とも、ものの教えに書かれているのだ」(アイザック・B・シンガー / 邦高忠二訳「ばかものギンペル」『短かい金曜日』所収)

私は、あッ、とおもいました。シンガーの小説のこの部分を受けてマラマッドを読み返してみると、たしかに彼の作品の多くには「信じる」というテーマが横たわっているのです。信ずるか否か。神や律法に対してだけではなく、人と人が袖擦り合わせて生きていくうえで必然的に生じるこの葛藤について、ユダヤ人作家であるマラマッドとシンガーは何度も描いています。これはもちろん偶然ではなく、ふたりの作家がともにユダヤ人であり、ユダヤ教徒であることに起因しているのでしょう。

私は先に、本作「天使レヴィン」を「究極にやさしい一篇」と評しました。小説の最後で主人公のユダヤ人・マニシェヴィッツには、端的に言って、奇跡としか言いようのない救いがもたらされます。彼は信じたのです。ゆえに、救われた。

「すばらしいことだよ、ファニィ」マニシェヴィッツは言った。「あのね、ユダヤ教徒はどこにでもいるんだよ」

この最後のセンテンスを読んで涙ぐまない人はおそらくいないでしょうが、しかし、といまの私は考えてしまう。「ユダヤ教徒はどこにでもいる」。たしかにそのとおりです。とはいえ、それでは一体ユダヤ教徒は、ユダヤ人は、なぜ「どこにでもいる」存在になったのか。

そしてもうひとつ、この小説のなかで、マニシェヴィッツとその妻ファニィはたしかに救われた。ひとえにそれは彼らに「信仰」があったからです。信ずる者は皆等しく救われる? それこそが、最大の虚構なのです。「信仰」により救われたマニシェヴィッツの背後には、決して救われることのなかった数千数万のユダヤ人たちがいるのです。

以上の視点から読み返してみると、「天使レヴィン」とは、単にやさしいだけの物語ではありません。現実に救いはない。それはもう、よくわかっています。その意味で小説は、文学は、無力です。ですが、現実で不当に虐げられ、人間性を剥奪されたモノとして虐殺された人びとに、マラマッドはせめて虚構の世界では「信仰」による救いを与え、彼らから剥奪された「個」を復活させたかったのではないか。それこそが、虚構の形式たる小説にできる、ささやかな慰めであり弔いなのではないか。いまの私にはそのようにおもえてなりません。

次はマラマッドでいこう、と決めた直後の私に、そしてこの文章を手探りで書きはじめたばかりの私に、こんな考えはまったく欠如していました。やさしい現代の寓話として俎上に上げたつもりの「天使レヴィン」の読み解きが、まさかこのようなかたちで着地するとは、予想だにしませんでした。「書く」ことで「読む」ことの可能性をすこしずつ拡張していく。ただ漠然と書きはじめた【短篇小説千本ノック】にはそんな効能もあったのだな、と実感していますが、それはスリリングで楽しいだけではない、おもった以上におそろしいことなのかもしれません。

次回は本稿でも触れたアイザック・B・シンガーの短篇を読んでいく予定です。

☆ 今回読んだ本

マラマッド / 阿部公彦訳『魔法の樽 他十二篇』(岩波文庫)

☽ おまけの一冊

アイザック・B・シンガー / 邦高忠二訳『短かい金曜日』(晶文社)

⇒ 地縁と血縁が絡み合うユダヤの伝統社会を描いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?