脳性まひな自分の挑戦が道を切り拓く(GATHERING動画紹介シリーズ:平野さん前編)

こんにちは!私たちGATHERINGは生きづらさや障害を抱える若者のキャリアを応援する活動をしています。その一環として、先輩社会人の方々から就活・社会人生活の経験談を伺い、Youtubeで公開しています!

GATHERINGのnoteでは、動画の内容も時折紹介していきたいと思います。

今回インタビューに伺ったのは、NPO法人国際障がい者活躍社会創造協会を立ち上げた平野裕人さん(32)。社会人として働きながらNPO副代表を務め、いわば「二足のわらじ」で活動をしています。加えてパラスポーツ・ボッチャの世界に大きく携わっているとか。

と語る平野さん

”チャレンジド・ヒーロー”とご自身を名づけ、アクティブに活躍する平野さん。”チャレンジド”には「挑戦」と「障害とともに生きる」という二つの意味が込められているそうです。平野さんのバイタリティはどこから来るのか、これまでの経験も踏まえてお話しいただきました。

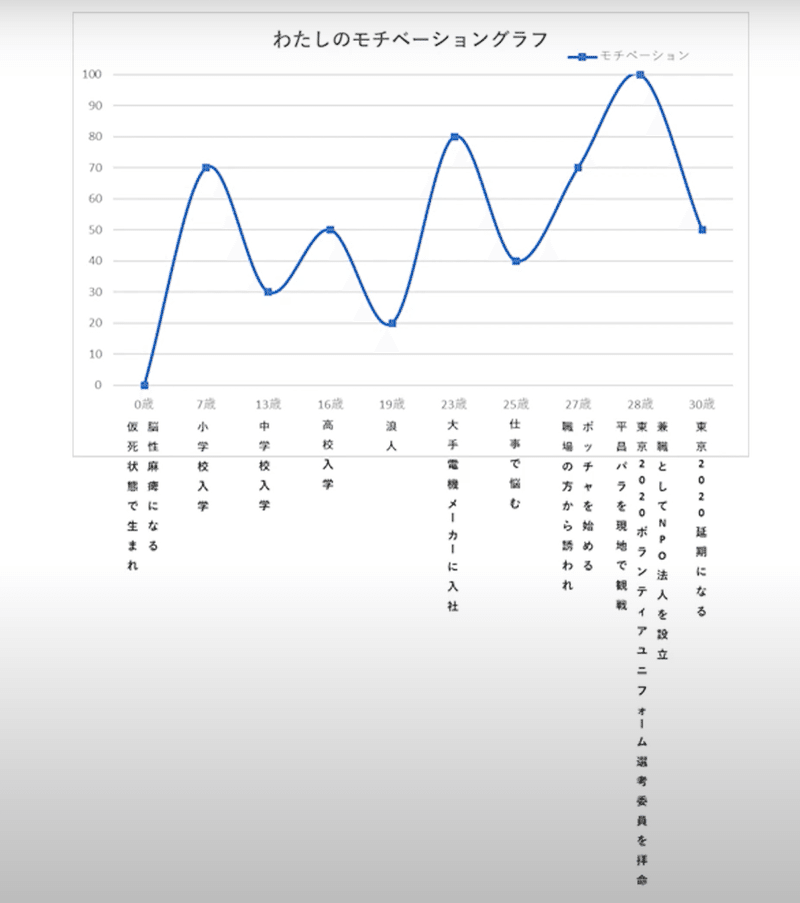

かなりアップダウンが激しいように思えますが……。

今回の記事ではグラフの前半部分、平野さんの学生生活から就職までを追っていきます。

「エレベーター」が、進路を左右した:幼少期から高校卒業まで

生後まもなく脳性まひと診断された平野さんは、物心ついたときから車椅子ユーザーです。近所の保育園に通う中、自分と他の友達との「違い」は感じつつも、自身の障害を重くは捉えていなかったそうです。当時は車椅子ユーザーであることへの「不都合」や「違和感」をほとんど感じなかったとか。そんな平野さんに人生で初めての「壁」が立ちはだかります。平野さんが車椅子ユーザーであることを理由に、地元の小学校からの入学通知が来なかったのです。公的機関からは養護学校への入学を強く勧められたそうですが、平野さん自身はきょうだいや保育園の友だちが通う地元の小学校への入学を希望していました。市役所・小学校・平野さんのご両親がそれぞれ話し合った結果、平野さんは晴れて地元の小学校へ入学することができました。

しかしこうした「壁」はその後も繰り返し平野さんの人生に現れます。地元の中学校にはエレベーターがなかったため、平野さんは少し離れた校区の中学校へ進学することになってしまいました。気心の知れた友だちと別れ、新しい人間関係を築く必要に迫られたため、気まずい思いや苦しさを感じたことも。高校受験の際も、進学先は「校内の設備状況」によってかなり限定されました。

平野さんが生まれ育った地域には宇宙開発にまつわる施設が多く、当時の平野さんもロケットに興味を抱いていました。高校では理系教科の勉強をやり込み、大学でも自身の興味のある分野を研究したいと思っていたそうです。

障害が理由で「文転」:大学受験と大学生活

そんな平野さんは、大学受験でも進路選択の「壁」に直面することになります。志望大学に進学したいという旨を伝えると、大学側から「理系の学部への受け入れは難しい」と通達されてしまったのです。理由はやはり設備の問題でした。車椅子では実験室に入ることができず、そのため進級や卒業に必要な単位がそもそも取得できないというのです。当時はまだ「合理的配慮」という概念がまだ浸透しておらず、平野さんのような学生を受け入れている大学は首都圏にわずかしかありませんでした。ご両親が平野さんの上京に反対していたこともあり、平野さんは第一志望校に入学するために文系に転向し、さらに一年の浪人生活を送ることになります。予備校探しにも苦労したのだとか。

大学生活も存分に満喫できたとは言い切れないようです。ご両親に手伝ってもらいながらの通学だったため、講義が終わったらすぐに帰宅する必要があり、キャンパスと自宅の往復がほとんどでした。課外活動やアルバイトの経験も全くなかった、と平野さんは語ります。

どうせなら、東京へ:インターンと就活

そんな平野さんに転機が訪れたのは大学四年生でのインターンでした。平野さんの所属していたゼミの学生さんは弁護士事務所や会計事務所など、いわゆる公的機関へインターンへ出向いていたそうなのですが、ここでも平野さんは車椅子ユーザーであることを理由に受け入れ先が見つからなかったそうです。平野さんを受け入れてくれたのは地元の民間企業でした。

「数日間のインターンでさえ受け入れてくれない現状があるなら、公的機関に就職なんて絶対に無理だ。民間の企業に就職しよう!」

「せっかくなら以前あきらめなくてはいけなかった宇宙開発を手がけている企業に就職したい!」

こうして就職活動をスタートさせた平野さん。しかし平野さんの地元では車椅子ユーザーを受け入れてくれる企業がなかなか見つかりませんでした。

「どうせ地元を出ることになるなら、大阪でも東京でもたいして変わらないのでは?」

平野さんは求人数の多い東京の企業に的を絞ることにしたそうです。埼玉に進学していたきょうだいを頼って東京に出向き、合同説明会に参加していました。最終的に内定を得たのは入社後に障害者と他の社員との待遇が変わらないことを謳っている企業でした。

平野さんの上京に反対していたご両親は、それまでずっと平野さんが東京に遊びに行っていると思っていたそうです。就職先が東京都内であることを知ったご両親はかなり驚きましたが、平野さんは自身の意思を貫くことを選びました。現在はご両親とまた良好な関係に戻っているそうですが、当時は「親子の縁が切れるかもしれない」と覚悟を決めたほど(!)緊張感のある状況だったそうです。それまで周囲の環境のせいでさまざまな機会を失ってきた平野さん。この就職と上京こそが、自分自身の意思をはっきりと示し、道を切り拓いた最初の瞬間でした。

「配慮」と「遠慮」:入社後にぶつかった壁

就職と働き方についてお話しする平野さんがたびたび強調するのは「配慮」と「遠慮」の違いです。実際に障害者雇用の世界では、しばしばこの2点が多くのアクションや議論を生んでいます。すべての人が平等な機会の中でパフォーマンスを発揮するためには、さまざまな「配慮」が必要です。一方で企業側が障害をもつ社員に対して、必要以上に「遠慮」をすることで、さまざまな可能性が閉ざされていることも。平野さんも自身の人生やキャリアを通じて、この「遠慮」の存在をひしひしと感じてきたそうです。

では平野さんはどのようにして「遠慮」の壁を乗り越えたのでしょうか。次回の記事ではその様子を、実際のエピソードを交えて詳しくお伝えしたいと思います!(中編へ!)

✍

中編はこちらからご覧いただけます👇

https://note.com/gathering/n/nab07c3a86205

ここまで読んでいただきありがとうございました!実際のインタビューはこちらの動画から視聴することができます。ぜひご覧ください!

障害による進路変更と向き合う|キャリアライブ No 002 平野裕人さん 前編

自分の意思で世界を広げる|キャリアライブ No 002 平野裕人さん 中編

2足のわらじだからこその学び|キャリアライブ No 002 平野裕人さん 後編

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?