歴史時代小説を書くために 其の四(流行と衰退~連歌)

こんにちは。其の四です。今回は、歴史のなかの流行り廃りについて書きます。

多くの人々に親しまれて流行っていたものが、時代が下るにつれて廃れてゆき、ついにはあまり知る人のいないマイナーなものになってしまうものがあります。一例として挙げられるのは、「連歌」です。

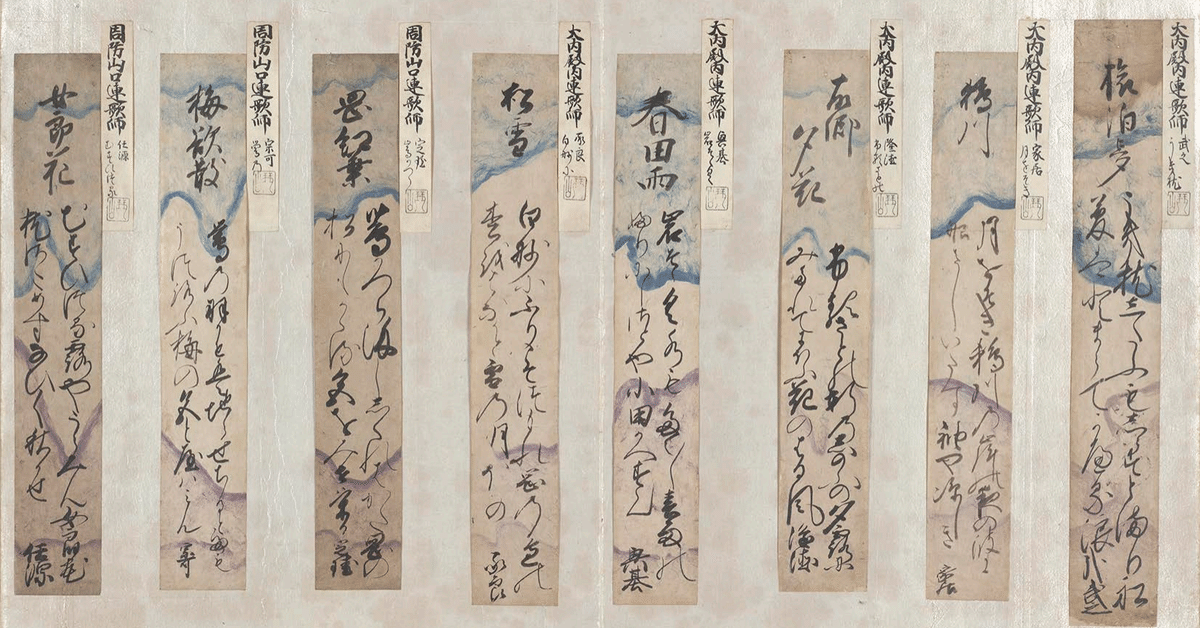

連歌は、連歌界のスター「宗祇」の名とともに日本史の授業で取り上げられますから、ご存知の方も多いかと思います。連歌は鎌倉、室町、戦国期あたりまでは大流行りしていて、公家も武家も僧侶も、あちこちで競うように連歌会を開いていました。戦国大名はいくさ前のルーティンとして連歌会を催し、出来上がった連歌を領内の神社に奉納して武運を祈願してから出陣していました。(明智光秀が中国出兵の前にやった愛宕山連歌と信長討伐の意がこめられていると噂された「愛宕百韻」は有名ですね)

しかし、現代では、俳句や和歌を嗜む人はたくさんいても、連歌会(れんがえ)が開催されることはほぼありません。また、その時代にはそれほど身近だった連歌を正面から描写した小説も、ほとんどないと思います。(小説のなかのシーンとして使うには、本筋とは関係ないし絵ヅラが地味だし説明も煩雑、つまり面白くならないので使えないのだろう、とは思いますが)

和歌から派生して興った連歌は、短歌の「上の句」(五・七・五)と「下の句」(七・七)を2人で分けて詠み、一首を完成させる「短連歌」(たんれんが)がその起源です。

短連歌の様式は、平安時代中期まで流行。そののち、院政期ごろに入ると、短歌の上の句にあたる「長句」(ちょうく)と、同じく下の句である「短句」(たんく)を、複数の詠み手で3句以上交互に連ねて詠んだ作品例が見られるようになります。これらは2句のみで連作されている短連歌に対して、「長連歌」や「鎖連歌」と呼ばれていました。長連歌は、時代が進むにつれて連続する句の数が増えていき、鎌倉時代後期には100句を続けてひとつの作品とする、「百韻」(ひゃくいん)という様式が生まれます。

以後、連歌の基本形として定着した百韻の長連歌は、室町時代に最盛期を迎えます。

特に室町時代後期、連歌は時代の流行りものでした。万里小路(までのこうじ)時房は、自身の日記「建内記」に、「連歌は『世上の風』なり云々」と書いています。

複数の者が寄りつどって順繰りに歌を詠み、皆の機智と風雅の断片を積み重ねて、言葉や風景や想念で繋がり合うひとつの長大な歌を創りあげる。百韻を基本とする連歌は鎌倉のころに興ったものですが、それがまさに隆盛の極みに向かおうとしていたころでした。

当時の連歌の興味深い特徴の一つには、参会者の身分や出自を明かさず歌だけのつながりで集まる遁世の座と考える風があったことです。室町のころになると、歌を嗜む者の裾野が貴賤を問わず急激に拡がり、いろいろな形の連歌会が開かれるようになっていました。寺社で開かれる『花の下連歌(はなのもとれんが)』では、無縁の聖(ひじり・時宗僧)の宗匠のもと、参会者は「よろずのもの」(身分問わず誰でもOKの意)に開放されていましたし、飛び入りで参加でき名乗らずに笠を被って句を作って去る『笠着連歌』というものもよく行われていました。また、その流行りは都市部だけではなく、機内の惣村にまで拡がっていたようです。(さすがに参会者は上級百姓だったと思われますが、当時の日本人の識字率と教養の高さには驚嘆しますよね)

鎌倉から室町にかけて、「歌学」は、武家に欠かせぬ素養としてことさらに重んじられました。

祖が土臭い田舎武士の守護は、あらそって歌学の師を招いては、必死に学んだのです。それは、有り体にいえば京住まいの公家から下(げ)とみられ続けた地方武士の劣等感からくる憧憬の現れであったのかもしれません。源平の時代から、武家とはあくまでも「武芸」を伝える家であり、武の様式美を追求すべきとされていましたが、歌学への傾倒は、その様式美に華を添える芸の追求の一つであったとも言えるでしょう。

歌学の肝は、詞藻の磨き方にあります。「源氏物語」、「伊勢物語」、「古今」、「新古今」。最低でもこれらに通じなければ、武士として一人前といわれなかったようです。これらの古典は、本歌取のためだけでなく、人の歌を理解するのに必須の知識であり、いわば教科書でありました。

それらを学ぶ師として重用され、いずくへ出向いてもその地の大身の武家らに歓迎されたのが、「連歌師」と称される和歌の専門家たちなのでした。

連歌師はどこにでも出向きます。寺でも公家屋敷でも武家屋形でも。奥州でも九州でも。法体(僧形)で歩く者が多いのは、面倒なく国を越えて旅することができるからでした。請われれば戦場(いくさば)でも厭わない。連歌会では、連歌師が進行をつかさどり、歌の行様(ゆきよう)を整え、巧知と雅趣を加え、連歌を奉納にふさわしいものに昇華させる役回りでした。

中世には「遁世」(とんぜ)、という言葉がありました。浮世の属性を捨て、身分からも階級からも外れて生きることです。時衆の聖(ひじり)や修験道の修験者(しゅげんざ)などがこれに当たりますが、連歌師の在り方もこれに近かったかもしれません。生業(なりわい)のならいとして旅をする者は、放下師〔旅芸人〕や歩き巫女〔厄除けの札売り〕、馬借〔米の運送屋〕、連雀〔行商人〕などがいましたが、連歌師はそれら地下者(じげもの)とは別格の、政治的権威者にも認知された特別な者たちであり、異例の存在だったようです。名高い名人であった宗祇(そうぎ)は出自の定かでない凡下の法師でしたが、諸大名はあらそってかれを招いて歓待し、古典を講じてもらい、自領で連歌会を催しました。

宗祇ばかりでなく、連歌師たちはどこに出向いても歓迎され、厚くもてなされました。

しかし、実は、歓待されたのは歌の師として重用されたから、ばかりではないようです。連歌師たちは本邦六十六州、遠方の国にも出向き、各地の守護や守護代、有力国人領主たちとも親しく交わっていました。それだけに、各国の噂や情勢を最も早く深く知れる者であったわけです。連歌師は、他国の情報を早く知る手段のなかった当時の大名らにとって、貴重な生きるニュースメディア、民営の伏士(スパイ)のような存在であったとも考えられます。

というわけで、話がとっ散らかってしまい、申し訳ありませんでしたが、要は、現代の歴史小説ではあまり顧みられないモノ(例えば連歌)にも面白いものがあるので、これをネタにもできますよ、というお話でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

また次回へ続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?