「教育」とは何か?なぜ教育は暴走するのか?そして、「脱教育」とは何か?

約10年間、教育業界で働いてきました。

気づけば合計7つの新規教育サービスの立ち上げに携わってきました。

その中で数百組み以上の親子を見てきました。「親」「子ども」「教育者」という立場が絡み合う中、それぞれの意図がどのように教育に作用していくのかを観察してきました。

そんな教育を会社内新規事業として立ち上げる中、経済市場や組織力学がどのように私を含めた人間に作用し、結果作られる教育にどのような影響を及ぼすのか、原体験として感じ取ってきました。

葛藤、探究、挫折、妥協、葛藤、たまに歓喜、葛藤、探究・・・

そんな繰り返し・・・

そんな繰り返しの中、私は自分自身の変容も重なり、ある気づきを得ました。

「あ、『教育』じゃねえ。今社会が必要としているのは『脱教育』だわ。」

そして気づけば、私はひたすら教育作りに邁進していた教育系企業の退社を決意していました。

私は今、ふと降ってきた「脱教育」という言葉を軸に探究しています。

ではこの「脱教育」とは何なのか?

今日はこれについて語る回。

*

【大前提】

言葉はどこまでいっても言葉でしかない。

言葉はその本質を指し示すことはできても、言葉それ自体が本質であることはあり得ない。

そして言葉の定義というものは、人それぞれ異なる。結果、言葉を使ったコミュニケーションは揺らぎのようなものを引き起こす。

この揺らぎが、誤解を生じさせたりする一方で、この揺らぎは、世界に新しい展開を生み出す。

私がこれから言葉で語る全ては、「本質」それ自体ではあり得ない。あくまでその本質を指し示したものである。

であるから、私の語る言葉そのものに正解を求めるのではなく、その言葉から生じてくるあなた自身の揺らぎに着目してほしい。

「あなたにとって、それは何なのか?」

それを、探究してほしいのである。

*

「教育」とは、何なのか?

生まれた時、私たちは衝動(身体)の塊である。

腹が減ったら泣く。身体が痛ければ泣く。泣く、叫ぶ、喚く。

それは幼児になっても、あまり変わらない。怒ったら叩く、投げる、泣く。泣く、叫ぶ、喚く。

そんな私たちは「教育」を受ける。親から、そして教育者(保育士や教師)から。

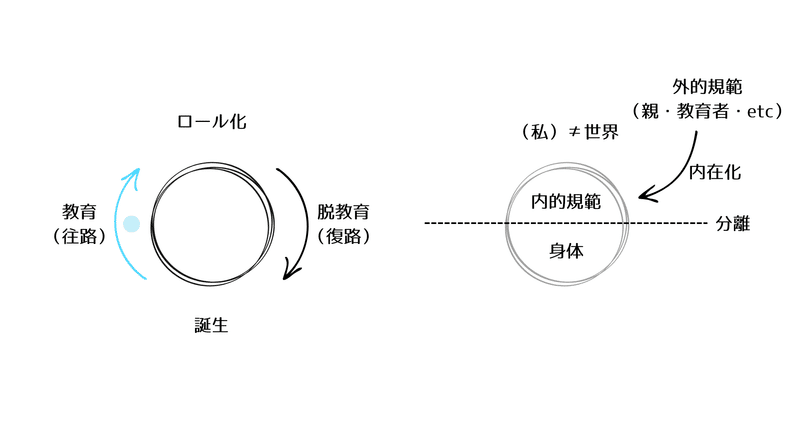

「教育」において、親や教育者は私たちにとって外的規範である。

外的規範である彼らは、私たちに社会のルールを学ばせようとする。

「物を投げてはダメ!」「ちゃんと謝りなさい!」「授業中は静かにしてなさい!」「相手の立場に立ちなさい!」などなど

「自分で考えられる子に育ってほしい」「好きなものを見つけてほしい」「失敗にめげない子に育ってほしい」といった親や教育者の願いも、教育的意図となって子どもに降り注ぐ。

そうして衝動(身体)の塊であった私たちは、徐々に身体とは別に思考というものを生じさせ、それを育てていく。

そしてその思考は、親や教育者といった外的規範を内在化させ、自分自身の中に内的規範を作る。

親や教師といった自分の外の存在であった規範は、私たち自身の脳内独り言として、私たちの衝動(身体)を抑えるように機能する。

「こんなことでイライラしてはダメだ!自分を抑えないと・・・」「うわーこの会議つまんねえ・・・。でも真面目に座ってないと・・・」「自分よりみんなを、優先しないといけないよね・・・」「自分の人生なんだから自分で決めないと!」などなど

そんな独り言として内的規範は機能し、我々の衝動(身体)をコントロールする。

こうして私たちは教育を通じて、「衝動の塊」だった状態から、「思考>衝動(身体)」といった状態に移行し、「社会的な大人」となっていく。

教育によって作られる「思考>身体」という状態それ自体は、善くも悪くもない。

ただ時にそれは行き過ぎると、身体が抑圧され、虐げられ、自分の身体の違和感や異変にすら気づかなくなる。

本当は遊びたくて仕方なかったのに、厳しい親からそれが許されず、抑圧され続けた子ども。

本当はわがまま言いたかったのに、親が怖くて常に顔色を疑い、親を笑顔にするために必死だった子ども。

身体を動かしていないと気が済まないのに、座ってられないことを教師に叱責され、親からは「だからあんたは勉強できないのよ」と小言を言われる子ども。

この時子どもは、外から受け取る規範を受け入れようとする。けど、辛い。

しかし子どもからしたら「外的規範(親や教師)に注目され、愛されること」は、社会の中で生きていくためには必要不可欠である。

だからどれだけ自分を押し殺してでも、外的規範からの愛を受け取るため、その子はいわゆる「子ども」を演じきる。(それは時に「いい子」でもあり「悪い子」でもある)

本当の自分と、外的規範から求められる自分。

この二つの自分があまりに離れすぎると、強い葛藤に苦しむことになる。

そしてその葛藤があまりに強すぎると、その葛藤を抱え続けることができなくなる。辛すぎるからである。

こうして「受け入れて欲しかったけど受け入れてもらえなかった自分」を無意識の中に投げ入れる。葛藤が顕在化していると辛すぎるため「自分の本心」を意識から消すのである。

そしてこの無意識に投げ入れられた自分はいわゆる「シャドー(影)」として、ずっと無意識に残り続ける。

これは、子どもだけではない。

本当はもっと創意工夫を発揮しながらやりがいを持って働きたいのに、「仕事は遊びじゃない」とか「うちの会社はそういう場所じゃない」といった無言の圧力に屈し、内から湧き立つ創造の源泉に蓋をする社会人。

本当はもっと自由に自分の時間を謳歌したいのに「夫(妻・親)としてそんなことは許されない」と自分に言い聞かせ、本心を押し殺す大人。

教育によって身につけた「思考>身体」という傾向性を持ち社会で生きる中で、時に強い葛藤が起こりそれが受け入れきれない時、人はそれを無意識に投げ入れる。

これは大人になっても続くのだ。

向き合いきれない自分は意識から消され続け、シャドーは強まり続ける。大人の場合、外的規範がなくても自分の脳内独り言(内的規範)によって起こる。

規範を内在化し、思考で自分の衝動を抑えられる「社会的な大人」を育てることが「教育」の機能である。こうして社会が営まれる。

さて、この状態で他者とのコミュケーションがどう起こるのかを見てみよう。

私たちは、他者を観る時に投影を行う。

例えば、あなたの会社に自分勝手な言動をするAさんという人がいるとしよう。

そうするとあなたは、「なんであの人はあんなに自分勝手なの!?」とその人の言動に腹が立って仕方がない。それが引っかかって引っかかって仕方がない。

しかし実のところ、「なんであの人はあんなに自分勝手なの!?(本当は私ももっと自分勝手にしたいのに!)」とあなたのシャドーが反応しているのだ。

この「(本当は私ももっと自分勝手に生きたいのに!)」というのは無意識に眠ったシャドーの言葉だ。

あなたは、記憶も定かでないかなり小さい頃から親に「もっとちゃんとしなさい!みっともない!」といった厳しい言葉を投げかけられていたのかもしれない。

あなたが自分勝手な言動をするとあなたの親はすごく不快で悲しい表情をする一方で、あなたが親や誰かのために行動すると「偉いね〜」と笑顔で褒めてくれたのかもしれない。

「(本当はもっと好きなようにしたい!)」「(このままの私を受け入れてほしい!)」

あなたの本心はそう叫びたかったのかもしれない。しかしそんなわがまま、子どもだった当時のあなたには許されなかった。なぜなら親から愛されることは子どもにとって死活問題だからだ。

だからあなたは思考によって身体的衝動(本心)を押し殺す。しかしあなたはその葛藤に耐えきれなくなり、自分の本心を無意識に投げ入れる。

そうしてそれはシャドーとなってあなた自身すら気づけない無意識の奥底に沈められる。

あなたのシャドーは「(好きなようにしたい!)」と叫び続けているが、あなた自身に気づいてもらえない。

結果、自分勝手に言動するAさんに対して「なんであの人はあんなに自分勝手なの!?(本当は私ももっと自分勝手に生きたいのに!)」と反応するのである。

これはあなた自身に受け入れてもらいたいあなたのシャドーが、「自分勝手なAさん」という存在を使って「(私に気づいて!)」と叫んでいるわけだ。

しかしあなたはそのシャドーの存在に気づけず、「あの人、あり得ない!!」といったどうしようもない怒りでグルグルしてしまう。

これが投影である。

こうしてあなたはシャドーにコントロールされる。しかしシャドーと思考は巧妙なため「私がそう言うのは会社のためです」とか「あなたのために言っているんです」とか、ごもっともな理由づけをして自分すら騙すのである。そうしてシャドーは維持され、時に新たな抑圧として強まることさえある。

こういう人に「あなたも本当は自分勝手に生きたいんじゃないですか?」と問いかけると、「はい!?何、言っているんですか!?そんなことないに決まってるじゃないですか!」といった防衛的な反応をするのが常だ。

無意識に眠らせた自分の本心(シャドー)と向き合うことができないため、防衛的な態度を取ることでその本心を隠すのである。自分にとって存在しないものにするのである。

そうしてその人の思考の中で、「自分勝手な言動をする人=悪」という世界が出来上がる。

「自分勝手な言動をする人」自体は絶対的悪ではない。

なぜならそういった言動を見ても全く気にならない人もいるし、むしろ「自分に素直に生きるのが正義だ!」と生きている人すらいる。

つまり、「(好きなようにしたい!)」と叫ぶシャドーが、「自分勝手な言動をするAさん」を悪にするのである。(つまりこれは相対的悪と言える)

ではこれが、組織になったらどう作用するのか見てみよう。

「思考>身体」の状態によって、私たちは「社会的な大人」となる。

「社会的な大人」というのはつまり、自身の衝動(身体)を抑え、ロール(役割:role)が担えるということである。

「ロール(役割:role)」とは何だろう。

それは、「親」「子」「上司」「部下」「夫」「妻」「国民」といった、社会というシステムを成り立たせるために必要不可欠な役割を指す。

例えば会社というシステムの中では「社長」「部長」「課長」「上司」「部下」「ベテラン」「新人」といったロールが機能する。

家族というシステムの中では、「父」「母」「子」「兄」「妹」「夫」「妻」といったロールが機能する。

学校というシステムの中では、「先生」「生徒」「保護者」といったロールが機能する。

私たちはロールを用いて自己紹介することが多い。

「私は二児の父親です」「私は長男です」「私はどこどこ会社の部長です」などなど。

こうしたロールの重なりが「私」自身となる。つまり「私」=「ロール」という状態である。

つまり教育とは「ロール化」であり、「私」=「ロール」(社会を機能させるパーツ)という状態を作るプロセスとも言える。

さて、システムの中ではロール同士が会話する。本音と建前というやつだ。これを私は「ロールコミュニケーション」と呼んでいる。

「(本当はどうでもいいと思っているけど、私の立場上それを言ってはいけないから)君、遅刻するのは社会人としてどうかと思うよ」というやつだ。

システム内でもシャドーによる投影が起こる。それは1対1の人間関係より複雑である。そして時に、集団的な妬み、恨み、派閥、善悪の押し付け合いといったことを引き起こす。

教育によって作られる「思考>身体」という状態が、「ロール」を生み出し、システムが機能するのである。(皆が衝動だけで生きたらシステムは崩壊する)

さて、教育によって作られる「思考>身体」という思考優位な状態も、シャドーがあることも、それ自体はなんの問題でもない。(そもそもシャドーがない人間などいない)

しかしこの状態は時に、自分も、他者も、社会も傷つける暴力にすらなり得る。

小さいところで言うと、自分の子どもを一人の人間としてではなく自分の所有物のように扱ってしまう親、部下や従業員を自分の成果を出すための単なる道具としてみなす上司や社長、などである。

大きなところで言うと、誰もが悪いと気づいていながら「自分は指示されただけ」と見てみぬふりをして大きな不祥事を働いてしまう企業、非人間的な大量虐殺を行う全体主義的国家、などである。

これは「思考>身体」が行き過ぎた故に、人間が人間性を失った結果と言える。

もはやこれは「思考>身体」どころか、身体への意識がほとんど消えた「思考>(身体)」といった状態。

私はこの状態を、「心の不感症」と呼んでいる。

「心の不感症」とは、規範によって自分自身が抑圧されすぎて埋没してしまい、自分が本当は何を望んでいて、何を拒んでいるのかすらわからなくなってしまう状態。

最も私たちの近くにいる存在である「心(身体)」に対しての感度がどんどん下がってしまう。これが「心の不感症」。

そしてこの状態を作るための機能として時に暴走的に働いてしまうのが、行き過ぎた「過剰教育」である。

「教育」は思考優位を作り、「思考>身体」を作る。ここまでは何の問題もない。むしろこれがない限り社会は成り立たないし、それができない個人は社会で生きていくことが難しくなる。

教育を通して外から受けていた規範を内在化し、自らで衝動(身体)をコントロールできる思考を養っていくことは、社会を生きていく上で必要不可欠なのである。つまり教育は必要だ。

しかしこの教育が行き過ぎるとどうなるか。

社会全体そして親や教師といった教育者が、「思考>(身体)」といった状態で自分自身も子どものことも全人的な人間として扱えず、子どものことも「思考>(身体)」という状態に導いてしまう。

そして難しいのが、現代社会は「思考>身体」という状態が善であると信じて疑えないのが基本なので、人々はその善に向かって動くように社会は機能し、親や教師といった大人たちは何の悪気もなくむしろ「子どものため」という想いを持ちながら、時に親自身も子どもも教育者も一緒になって「思考>身体」→「思考>(身体)」の状態に陥っていく。これが行き過ぎた「過剰教育」の結果である。

こうなると大人も子どもも、社会全体が「心の不感症」に陥り、人間性を失ったゾンビがゾンビを教育し再生産し続けるという「ゾンビ再生産社会」に陥ってしまう。

ここまでが私が考える「教育」の機能であり、行き過ぎた「過剰教育」の影響である。

「あ、『教育』じゃねえ。今社会が必要としてるのは『脱教育』だわ。」

様々な教育を作る中で私が直感したのは、まさにこういうことである。(当時はここまで言語化できていなかったが・・・)

「脱教育」とは、何か?

では、この行き過ぎた過剰教育に対してどのように対抗するのか。

その対抗策を私は、「脱教育」と名づけている。

脱教育とは詰まるところ、過剰教育によって起こる「思考>(身体)」という状態を、「身体≧思考」へ逆転させていくプロセスと言える。

「身体≧思考」とは何か。

それは、自分の身体(心や感情含め)の声に耳を傾けることができる状態。身体が発する喜びや違和感を感じ取り、日々の生活に生かすことができる状態だ。

しかし、思考がなくなるわけではない。もし「身体>(思考)」という状態に戻ってしまったらそれは衝動の塊である幼児以前に戻ってしまう。一度思考を身につけた以上、それは起こり得ない。

「身体≧思考」とは、身体の声に従うために、思考を手段として使いこなせる状態を言う。

例えば、身体が怒りを感じた場合、「思考>(身体)」の人はその怒りを無かったことにする。「あの人にはあの人の立場があるし、私はそれを理解できるし、しなくてはいけない」と思考による規範を優先させ、自分の怒りをなかったことにするのである。こうして時に「怒っている自分」が無意識に投げ入れられシャドーを強める。(こういう人は怒りを露わにする人に強い嫌悪を抱くことが多い。なぜなら「怒っている自分」を無意識に飛ばしシャドー化しているからである。この人にとって「怒り=悪」なのである)

「身体>(思考)」の人がもしいたとしたら、その人は怒りをそのまま他者や社会にぶつける。それがたとえ自滅的だったとしてもそれについて考えを巡らせることができず暴力的に怒りをぶつける。これは時に反社会的行動として罰を受けることもある。(もし子どもがこういった行動をすれば、序盤に述べた通り外的規範からの教育によって行動が是正される。これが「教育」である)

「身体≧思考」の人は、決して自分自身の怒りをなかったことにはしない。どれだけその怒りが幼稚だとしても、どれだけ怒りというものが社会的に認められていなくても、「あ、自分は怒っているんだ」という事実を、そっくりそのまま認め、受け入れる。そして「怒り」それ自体には何の善悪もないことを全身で知る。(感情に善悪をつけたがるのは思考の働きだ)

そしてその怒りを抑圧せずにエネルギーに変え、思考を使って適切な行動を選ぶことができる。それは特定の人と対話の時間を設けようとする試みかもしれないし、社会に対して何かしらの働きかけを企画し、仲間を募ることかもしれない。状況に応じた最適な選択を思考によって選ぼうとするのである。

これが「身体≧思考」の状態である。

この「身体≧思考」は「言うのは易し行うは難し」である。特に親や教育者といった外的規範および思考力が高い故に内的規範が強い人にとっては特に難しい。自分自身よりも誰かを、みんなを優先させてしまったりする。そうして身体(心・感情)を自覚なく抑圧してしまう。これは教育によってその人の癖となっているのである。

この「思考>身体」もしくは「思考>(身体)」の状態を、「身体≧思考」の状態に移行させていくのが「脱教育」というわけだ。

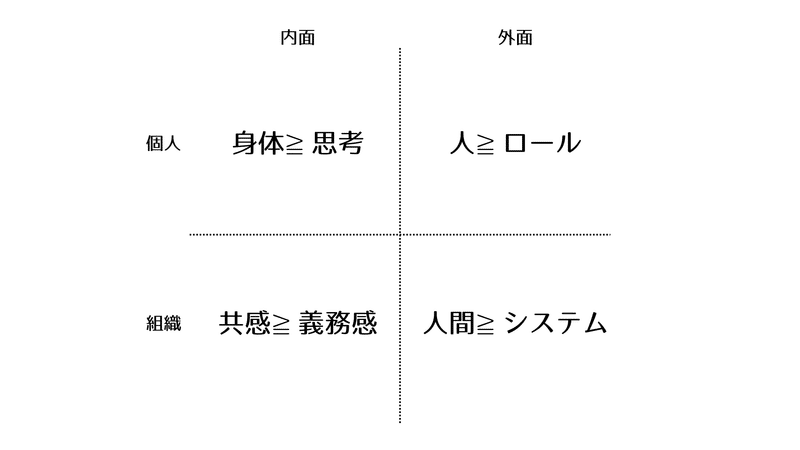

さてここで、「脱教育」を4つのレンズを通して見てみよう。

そのレンズとは、

個人x内面

個人x外面

組織x内面

組織x外面

の視点である。この4つは常に相互作用している。この4つの視点から「教育→脱教育」のプロセスを見ていこう。

教育によって引き起こされる「思考>身体」という状態を「身体≧思考」に逆転させていくプロセスは、「個人x内面」から見た「脱教育」の姿である。

これを「個人x外面」から見るとそれは「人≧ロール」となる。

先ほども述べたが「ロール(役割:role)」とは、「親」「子」「上司」「部下」「夫」「妻」「国民」といった、社会システムを成り立たせるために必要不可欠なものだ。このロール自体は、善くも悪くもない。

しかし過剰教育による「思考>(身体)」という状態は、「個人x外面」という視点に立つと「ロール>(人)」と言える。

「(自分の本心よりも)親として・・・」「(自分の本当の気持ちより)社会人として・・・」これが行き過ぎると抑圧が生まれ、その人自身の人間性・本来性が失われていくのである。

「個人x外面」から見た脱教育とは、「ロール>人」という状態から「人≧ロール」への移行を指す。

ロールの必要性や有用性は認めながらも、それに埋没して自分を見失うことはない。時と場合に応じてロールを使い分けることができる。自分の意思でロールと自分自身の度合いを調節し、必要であればそのロールを脱ぎ捨てることも辞さない。

これがいわゆる「人≧ロール」、つまり「脱ロール」状態である。

では次に、「組織x外面」の視点から見てみよう。

教育で起こる「思考>身体」「ロール>人」という状態は、「組織x外面」から見るとそれはつまり「システム>人間」である。

この状態自体は問題ではないが、もし過剰教育によって「システム>(人間)」という状態になるとこれは組織全体で人間性が失われかねない状態である。

その組織は無機質で、どこか体温といったものがなく、自分も人間として扱われないがゆえに、他者を人間として扱うことも難しくなる。こうして人間は自ら作ったシステムに支配される。

「システム>(人間)」から生まれる教育は過剰教育になりやすく、子どもたちも「思考>(身体)」「ロール>(人)」という状態に導き、結果、ゾンビ再生産社会に陥る危険性を孕む。こうして「システム>(人間)」は維持され続ける。

「組織x外面」から見たときの脱教育とは、この「システム>(人間)」という状態を「人間≧システム」へと移行していくことを指すのである。

脱ロールの時と同じように、集団としての人間がシステムの必要性や有用性は認めながらも、そこから脱し必要に応じて選択的にシステムを扱うことができる。そのシステムが非人間的に暴走する時はそのシステム自体を捨てる(もしくはハックし変化させる)ことができる。それが「人間>システム」である。(脱システム)

この時、「組織x内面」で見るとどうなるか。

脱教育した組織は、少しチープな言葉になるが、「エモさ」がある。

では、エモさとは何か。

それは、個人同士が織りなす組織としての内面的共感である。

それは、思考を超えた身体的共感とも言える。

それは有機的であり、体温があり、時に非合理的な感情が揺さぶられる何かがある。

脱教育した組織は、共感で人が動く。感情が人を動かす。

一方で、過剰教育のもと運営される組織では、義務感で人が動く。むしろ義務感を使わないと人が動かないのである。つまり、思考だけで(時に感情や身体を抑圧して)人が動く。

「組織x内面」の視点からみると、過剰教育は「義務感>(共感)」を生み、それを「共感≧義務感」に切り替えていくのが脱教育と言える。

ここまでの話をまとめる。

まず教育とは

個人x内面:思考>身体

個人x外面:ロール>人

組織x内面:義務感>共感

組織x外面:システム>人間

という状態を作っていくことだ。これ自体は善くも悪くもなく、システムを機能させるために必要不可欠である。

しかし、この教育が生きすぎて過剰教育となると、

個人x内面:思考>(身体)

個人x外面:ロール>(人)

組織x内面:義務感>(共感)

組織x外面:システム>(人間)

という状態に陥る。

この時、人は心の不感症に陥り、時に人間は人間であることをやめ、自分も他者もシステムを機能させるための道具としてみなし、行動する。これが時に暴走・暴力へと向かう。

そして脱教育とは、こうした過剰教育への対抗策であり、以下のような状態へと逆転移行させていくプロセスである。

個人x内面:身体≧思考(脱思考)

個人x外面:人≧ロール(脱ロール)

組織x内面:共感≧義務感(脱義務感)

組織x外面:人間≧システム(脱システム)

図でまとめた4象限は同じ本質を異なるレンズで見ているだけであり、同時発生的・相互作用的なプロセスである。つまり、「鶏が先か、卵が先か」ではなく、「鶏と卵は同時」なのである。

人間性の解放|Free Humanity.

人間が人間として扱われる教育。人間が人間として扱われる家族。人間が人間として扱われる組織。人間が人間として扱われる社会。

「何を当たり前のことを・・・」

と思うかもしれない。

しかし、「自分は本当に一人の人間として扱われているか?他者を本当に一人の人間として扱えているか?」という視点で今一度あなたが属しているシステム、そしてあなた自身も含めた人間の姿を見てみてほしい。

あなたは部下を人間としてじゃなく単なる組織の道具として扱っていないだろうか?一方で、あなたは上司や会社から単なる道具として扱われていないだろうか?「自分もそう扱われているんだから仕方ない。会社なんてそんなもんだ」と心の感度を失い始めていないだろうか。

あなたは子どもを、一人の人間としてじゃなくあなたが「親」として安心するための手段として扱っていないだろうか?一方、あなたの親は彼ら自身が安心したいがためにあなたを支配しようとする意図は持っていないだろうか?

確かに現代は、過去に比べると表面的な人権侵害は減ってきているのかもしれない。奴隷制度も廃止された。戦争も減った。

ただだからこそ、巧妙に「人間を人間として扱えない」という状態が社会善に紛れて私たちの生活の至る所に入り込んでくるのである。家庭、学校、会社、本当に至る所で。

心の感度が失われていると、気づけば足をすくわれ、飲み込まれてしまう。

一方心の感度が高ければ、それに違和感を感じるだろう。あなたの身体が行きすぎた思考(ロール・義務感・システム)に健全に反応しているのだ。(そして感度が高い故に心身を壊したりする。むしろ心身を壊さないように人は心の感度を失っていく・・・)

繰り返しになるが、教育は必要である。ロールも必要である。義務感も必要である。システムも必要である。

しかし、それが行き過ぎて、その中に私たちが埋没してしまい、人間性が失われ始めると、色々なことがおかしくなっていく。

「あ、『教育』じゃねえ。今社会が必要としてるのは『脱教育』だわ。」

私が得たその気づきをもっと厳密に言い換えると、

「あ、『教育』はやりすぎだ。今社会に足りないものは『脱教育』だ。」

と言えるだろう。

教育はこれからもあり続ける。しかし時に教育はバランスを失い、暴走する。そしてその影響は教育のみならず、人のあり方や組織、社会全体にその影響を及ぼす。(いやむしろ、社会が暴走した結果、教育も暴走するといえるかもしれない。これは相互作用的だ。)

これが、私が教育者として教育を作り続けた結果、見てきた教育・組織・社会の姿だ。

教育が、受験教育だろうと、探究学習だろうと、グローバル教育だろうと、プログラミング教育だろうと、アントレ教育だろうと、社会的機能と本質はあまり変わらない。

「自分の好きなことを見つけ、テクノロジーを活用でき、グローバル社会で新しい価値を創造できる人材」というのも、これからの社会が規定する新しいロールでしかない場合もある。

再三の繰り返しになるが、教育それ自体は必要である。ロールを再生産し、システムを健全に維持するために必要不可欠だ。

私はそのことを自体を批判したいわけではない。しかし時に暴走しすぎる現代社会の過剰教育に対し、社会全体がバランスを保つ手段として、「脱教育」という新たな機能を提案しているのである。

脱教育は、社会システムが時に抑圧し殺してしまう人間性を解放する手段になり得る。

私は今、そんな脱教育を探究しているのである。

以下のマガジンで書き残している私自身の探究プロセスは、確実に私自身の「脱教育」であったと言える。

私は自分自身の脱教育プロセスで、教育から受け取ってきた多くのものをゼロから疑い、自分にとっての「悪」や「弱さ」と向き合い受け入れ、「身体≧思考」の状態を作ってきた。

結果、組織や社会があまりに「システム>(人間)」状態に陥っていることへの違和感、危機感を感じるようになった。

この「脱教育」というプロセスを私自身にとどめず、他者、組織、そして社会全体に、必要とされている範囲で届けていく。

これが私に課せられた何かである。今のところ、そう感じる。

なので私は探究しようと思う。私は、自分自身も含め、人間性を守り、もし抑圧されているのであればそれを解放したいのだと思う。

そうすれば人はコモディティ化したゾンビではなく「自分だけの人生」を描くアーティストになれる。

そして社会は、モノクロで無機質な機械的組織ではなく、限りなく多様でカラフルな生命体になる。

私はそんな世界を見たいのである。そして私自身の子ども含め、次の世代にそんな世界を残したいのである。

だから私は抗う。どこまでも。じゃなきゃ生きる意味がない。

良かったら一緒に探究しましょ、「脱教育」。まずはあなた自身の人間性解放から。

あとがき

この「脱教育」は、私自身の原体験とその振り返りによって考えられている。

だから私が「シャドー」という言葉を使う時、それが心理学者カール・ユングが言う「シャドー」と同じなのかは私にはよくわからない。

しかし私が自分の経験を振り返る際、カール・ユングを参考にしたのは紛れもない事実である。それ以外にも私に影響を与えている思想や理論はたくさんある。

特に「脱教育」において影響を強く受けているのは、

ケン・ウィルバー

イヴァン・イリイチ

ユージン・ジェンドリン

ニサルガダッタ・マハラジ

スピノザ

カジミェシュ・ドンブロフスキ

小坂井敏晶

などが挙げられるだろう。

ただ、それらのうちどれが正しくてどれが間違っているか、などはあまり興味がない。

あくまで私は、私自身の体験が何だったのか、私が見てきたものは何だったのかを私なりに納得したかっただけだ。私にとっての答えを見つけたくて探究をしてきたし、今も探究をしている。

だから私は冒頭で以下の独り言を述べたのである。

【大前提】

言葉はどこまでいっても言葉でしかない。

言葉はその本質を指し示すことはできても、言葉それ自体が本質であることはあり得ない。

そして言葉の定義というものは、人それぞれ異なる。結果、言葉を使ったコミュニケーションは揺らぎのようなものを引き起こす。

この揺らぎが、誤解を生じさせたりする一方で、この揺らぎは、世界に新しい展開を生み出す。

私がこれから言葉で語る全ては、「本質」それ自体ではあり得ない。あくまでその本質を指し示したものである。

であるから、私の語る言葉そのものに正解を求めるのではなく、その言葉から生じてくるあなた自身の揺らぎに着目してほしい。

「あなたにとって、それは何なのか?」

それを、探究してほしいのである。

外に正解を求めて概念世界に迷い込まず、あなたにとっての答えを見つけてほしい。それが結局のところ「脱教育」という態度であると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?