本当に役に立つ「読書ノート」のやり方

ごきげんよう☺︎

最近、読書ノートに関する質問をめちゃくちゃ受けるようになった尼崎でございます。

結構みなさんご興味がおありなことがわかったので、今回は私なりの読書ノートのやり方についてお話ししていきたいと思います。

まず最初にみなさんおっしゃるのが「感想とか書いてるんですかー?」と。

世にいう読書ノートと言えば、「タイトルと出版社とページ数と星いくつ、それから感想」みたいなものが多いかも知れませんね。

人によっては丁寧に表紙を縮小コピーして、マスキングテープとかで丁寧に貼られている方もいらっしゃいます。

こういうのとか

こういうのとか。

いや、凄すぎる!!!

わたくしのようなクソズボラ面倒くさがり美術の成績3しか取ったことない人間にはそのようなセンスもコピーを取ったりする甲斐性もございません。

それから、読書ノートをとる目的が少し違うかも知れません。このようなやり方は、小説をよく読む方向けだと思います。

私の場合は、基本的に授業を作ることを前提にノートを取っています。

読書ノートは、知識の集合体。自分のデータベースです。毎日本を読んでノートを書いて溜めていきます。

毎日黙々読んでいれば、月150冊くらいは超えます。

なので、正直余裕なくて感想はあんまり書かないです。書くときは書きますが。

さて、とある日に「そうだ、授業を作ろう!」と思いつくことがあります。(ない方もどうぞこのままお進みください)

そこでテーマを決めます。すると、おや?ノートにそのテーマに関連する情報が既にたくさん溜まっています。それらをホイホイ拾って繋げればあら不思議。

テッテレ〜!授業の出来上がり〜!

授業なんてしないよ!という方もいらっしゃるかと思います。(うん)

でも大丈夫。この方法は、

「本から知識を得たい」

「できることなら覚えたい」

「そしてできることなら自分の言葉にしたい」

「まだ誰も思いついていない新しいアイデアを得たい」

と考えているすべての方に有効であると思います。福沢諭吉は、「実際に生かせない学問は、学問でないに等しい。ただ読書するだけではいけない」と説いています。

これは知り合いの東大教授の方が仰っていて、かなり衝撃的だったことなのですが、

それ僕も学生の時に考えました。

当時の結論としては、読んだ本の指数関数以上の効果があるでしょう。

ただし記憶力が良ければ、になります。アイデアは新結合から生まれるものだとすれば、知識が1つ増える事の効果は、軽く2倍以上という事になります。何言ってんのこいつ、と、思うかもしれませんが、考え方は以下です。3人の人間abcが走った結果の組み合わせは、abc,acb,bac,acaなど色々あって、3!です。つまり3*2*1=6通りになります。ちなみに3!は3の階乗と読みます。ようは3つの別々の知識を持っていたら、6通りの組み合わせができるので、6通りのアイデアが生まれます。3つの2倍の6つなら、6*5*4*3*2*1=720ですね。3つなら6、6つなら720でなんと120倍です。このように考えると、毎日知識が1増える事の効果は、指数関数を超える速さで増える訳で、しかも母数が大きい人に1足されるのと、少ない人に1足されるのでは、効果がまるで違う事が分かります。結果として、知識のある人とない人の生み出せるアイデアの数は天文学的に異なります。凡人と天才の違いは、まさに桁違いな訳です。本に戻ると、一冊につき知識一つではないはずなので、やはり恐ろしい差がつきます。ちなみに人間の脳の長期記憶だけに関わるニューロンは、わずか10億個程度だそうです。でもこれがネットワークを形成するのですから、なかなか凄いですね。こんな理由で、凡人には、天才の頭の中で起きていることは、あまりに差がありすぎて全く分かりません。

結果凡人には天才はバカに見えてしまいます。

発想が違うと見える世界が異なり、結果として大事にしてることが異なってしまうので、理解できず、一周まわってしまうんですね。

だから天才とバカは紙一重なんて言いますが、なかなか言い得ています。凡人にとって天才はバカなんです。一方で人間は基本なんでも忘れますので、その辺も結構影響することもわかります。

いかがでしょうか。実際に生かせる学問としての読書、はじめてみませんか?

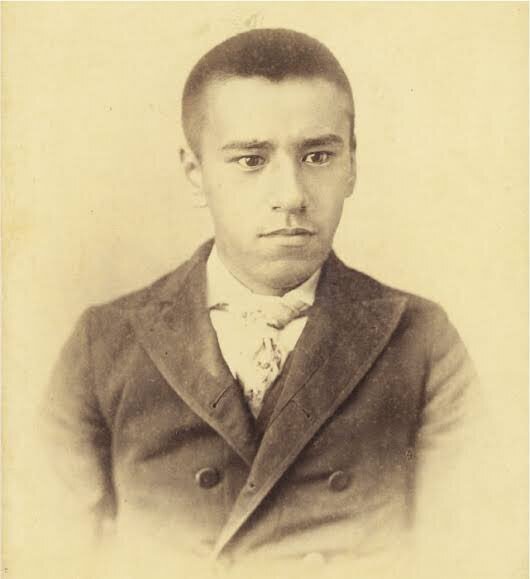

さて、みなさんは南方熊楠という人物をご存知ですか?

かれは和歌山県が産んだ博物学の巨匠であり、世界的な民俗学者でもあります。

自分の好きな学問に人生を捧げ、取り組んだ分野は、変形菌(粘菌)、キノコ、シダ植物、淡水藻、民俗学、説話研究、心霊化学と幅広い。

これを大学に所属せずに「在野」でやり、世界的な有名誌「ネイチャー」に連載を続けました。これは言うまでもなく、とてもすごいことです。

かれがどうやってそのようなバラバラの領域で、いずれにおいても膨大な知識を誇れたのか。

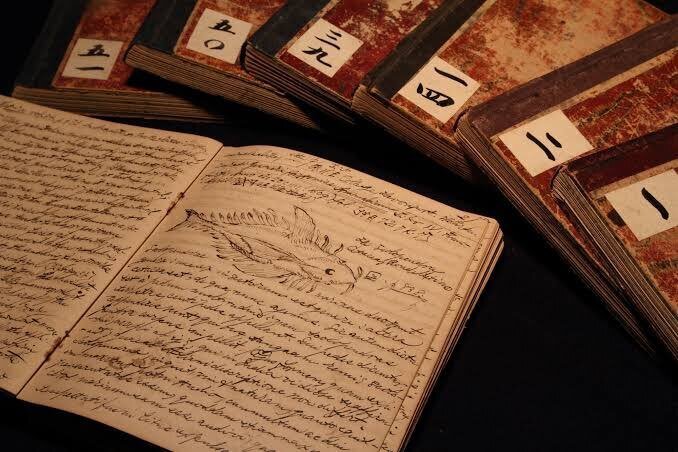

熊楠には、「抜書」と呼ばれる膨大なノート類があります。

・東京〜アメリカ〜イギリス時代の「課余抜書」は10冊

・イギリスで作った「ロンドン抜書」は52冊

・帰国後の「田辺抜書」は61冊

です。これは、書物や雑誌記事を筆写したもので、ほとんど一字一句欠かさず写し取っていることが特徴です。

「15、6世紀までは西洋でも古書を読むを唯一の学問とし、書籍にないことは知るに足らずとした」

と記していて、熊楠は書物を厚く信頼していたことがよくわかります。

1892年から暮らしたロンドンでは、大英博物館にあった閲読室(現在の大英図書館)に通い詰め、開館から閉館までひたすら筆写に励み、たまに行かない日があると「博物館やすむ」と日記にわざわざ記すほどの皆勤ぶりであったようです。

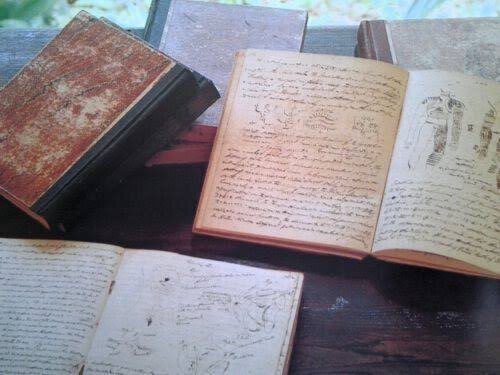

マルクスは、同様に1850年から30年以上も大英博物館に通ってノートをとり、それが「資本論」の材料となったようです。孫文も1896〜97年の約8ヶ月間の在英中に、70回近く閲読室を訪れ、政治、外交から農業、鉱業に至るまで書物を漁り、ノートに記しました。マルクスと熊楠はこの間に知り合い、「書写仲間」として厚く友情を築いたそうです。

こうした有名人以外にも、閲読室には無数の常連たちがいて、皆いつも決まった席を使っていたそうです。当時は独学者がたくさんいたんですね。

何が言いたいかというと、結果を出してきた名だたる知の巨人らのやり方を丸パクリする、というわけです。パクリは人生の基本ですよね。

〜つくってみよう(パクッてみよう)〜

用意するものはノート。私はいつもどんな時も持ち歩くことを考えてA5を選ぶようにしています。

メーカーは、ミドリカンパニーの「書くを楽しむ」MDノート

日本ノート株式会社の「紳士なノート」

コクヨのソフトリングノート

など様々なものを試し中です。

次は、モレスキンを使ってみようと思っています。

余談ですが、個人的にはいつも使うものなので少しお値段が張っても構わないと思っています。フラットに開くかどうか、紙が滑らかかどうか、など使い心地が重要です。

そして、高いと言ってもせいぜい2000円前後ですから、それで自分のテンションを上げてモチベーションを維持できるのであれば。非常にコスパがいい買い物ですよね。

少し高級なノートでテンションを上げられる、私自身のコスパがいいとも言うかも知れません。

それから、ペンです。私は、フリクションの0.4ミリを使っています。こちらは、抜書をしていると最低でも5日に一回はインクが丸一本なくなるので、私の場合は残念ながら高級なものは使えません。

それから、鉛筆だと手が汚れますし、紙が真っ黒になることもあります。万年筆は、インクを乾かすのに時間がかかります。何より、修正ができません。フリクションなら、消せて手も汚れない。

まるでフリクションの回し者のような口ぶりですね。

0.4ミリを愛用している理由は、0.5ミリだと太すぎて文字が潰れるけど、0.3ミリだと細すぎて読めないからです。ここは完全に個人の好みだと思います。

そして、もし少しでも未来の自分が読みやすくなるような努力をしようと言う意思がある方は、マーカーがあるといいかも知れません。別になくても構いません。私は、使ったり使わなかったりします。めんどくさいので。

さて、アイテムが揃ったら、まず読む本を探しましょう。

本というものは読めば読むほど本が本を連れてくる終わりのない無限システムとなっております。このことを通称、無知の知ラビリンスと言います。(嘘です。使ってるの私だけです。)

まず図書館や本屋に行って、本棚と会話してください。どれかの本がきっと話しかけてきます。(話しかけてこなくても、ピントきたやつを選びましょう)

そうしましたら、話しかけてきた本を借りるなり買うなりして、読みましょう。読むときは必ず、先ほど準備したノートとペンを手元に持って。

目で捉えられるだけの単語を水をゴクゴクと飲むように読んでいると、「これは…!」と思うような言葉や、知らなかった知識がたくさん書かれているのを必ず見つけると思います。

これを、書き写します。自分なりに要約して書けるのであればそれでもいいと思います。もちろん丸々一冊を写しとることはできないので、どこを書かずしてどこを書くかは完全に個人の感性によりけりです。

これは必要になりそうな言葉だ、自分に役に立ちそうだ、と直感で思ったものを書きます。

(たまにあります。一言一句全てが重要すぎて、書き終わる頃にはほぼ一冊書き写してた…というようなレベルの本も。出会えたら奇跡。)

ちなみに抜書をする前提で本を読むと、総なめすることになるので見落としや記憶抜けが減ります。

「その本は読んだけど、そんなこと書いてあったっけ!?」ということがほぼ無くなる、と言っても過言ではないでしょう。

さて、ここで疑問が生じるかも知れません。

「書き写す必要、ある?」

今はなんと言っても文明の利器、「コピー機」があります。印刷すれば終わり。

さらに素晴らしい文明の利器、「Google lens」もあります。これは、本の写真を取って必要な部分を選択すれば勝手に文字に変換してくれる神様のような存在です。

(大学のクソつまらんレポート執筆の際に大いに役立つものでもあります。内緒ですよ🤫)

これを駆使すれば時間短縮…!間違いありません。私も、時と場合によって積極的に活用します。

が、「言葉を自分のものにする」ことを目的にしたい場合は、絶対に1文字1文字を書くことをお勧めします。

書き取っている間は、その言葉、文章と向き合うこと以外に何もすることがありません。ただひたすら向き合います。本を読んでいる時、私はこの世にはいませんけれども、本の中の世界にいるわけでもなくて、そこにあるのは境界的な空間である、と私は考えています。その境界的な空間に入り込み、言葉をゴクゴクと飲み込む。そうすると、パッと読んだだけではわからない、文字と文字の間、字間や句読点にまで含まれた作者の「真意」が見えてきます。これをやらなければ、本の中身である知識や言葉を「真に我がものにした」とは言えないのでは無いでしょうか。(自論です)

そんなに重要ではないが少し気になる、くらいの知識であればGoogle lensやコピー、写真にパシャリで十分だと思います。

ただ、そのようなものは忘れやすいので、まとめておいて定期的に見返さない限りあまり意味はない、というのが私の実験で得た結論です。(あくまで自論です)

ちなみに、知識を役立たせるためには「引用」をする必要があります。引用するためには、元の文や言葉を一言一句メモしておく必要があります。

読む本は全て購入して手元に置いておける方なら不要かと思いますが、図書館などを活用される方はなかなか同じ本をすぐに手に入れられない、ということもあるでしょうから、やはりなるべく1文字1文字写し取った方がいい、と個人的には考えています。

ネットですぐに出てくる言葉なら別にそんなことしなくていいですが、本当に大事なことは大抵ネットには書いてないものです。(体験談です)

さて、それをやっていると、「この本は面白い」と思えるような本に出会えると思います。

その本の作者が書いている別の著作や、その本の参考文献となっている本のタイトルをメモします。

これは抜書ノートに専用のページを作って書き連ねる方法でも、スマホにメモるのでもいいと思います。それか、メモなど煩わしければ、Amazonで検索して「今すぐ買う」を押すのでもいいと思います。

もし、抜書ノートの減りが早くて月に何冊もノートが変わるよ〜という変態がいらっしゃれば、ノートのページに斜めの切れ込みを入れてポケットを作り、そこに大きめの紙を折って入れて、その紙にタイトルや作者を書き連ねる方法もお勧めです。これであれば、月に何冊もノートが新しくなる変態でも、その紙を新しいノートの新しいポッケに入れ替えればいいだけですので、移行作業が簡単になります。

それを繰り返していると、そのうち、パッと見では決して見えない「本と本のつながり」が見えてきます。

読みながら、

「これってあの本に書いてあったことと似てない?」

「これとこれを融合して考えれば新しいアイデア浮かんでくるんじゃない?」

とか。これが真の読書の醍醐味であると私は思います。

ここで、自分の過去の抜書を即座に引っ張り出してきて、見比べたりして考えたいんです。

熊楠は、驚くべきことにその何百冊もある抜書ノートの何冊目の何ページに何が書いてある、ということをすべて暗記していたようです。

ところが私はそこまで天才ではなく、「どこに書いてあるか思い出せない!!」ということがしょっちゅうです。

でも、それではなんの意味もないのです。

ここで、私のような凡人でもかろうじて覚えていられる最大のコツをお伝えします。

それは、「すべて時系列順に書く」ということです。

人間の脳みそ的に、「あの本を読んだ日と同じ日に読んだ気がする」とか、「誕生日あたりに読んだ気がする」とか、そういうことはどうやら記憶に残りやすいっぽいんですよね。そういう記憶のヒントを思い出せれば、あとは目星をつけて、その辺りのページをパラパラとめくっていればそのうちすぐに目的のページが見つかります。なので、必ず時系列順に。

そして、追加で書きたくなることがあるかもしれないので、ギチギチに書くのはあまり良くないです。とはいえ、私のノートはいつでもギチギチのビチビチ、ついつい隙間の存在など忘れてしまいます。

そんな時に便利なのがコクヨの「まとめがはかどるノートふせん 」です。

決してコクヨの回し者ではありません。リンクも貼りません。本当に便利で愛用しているので一応ご紹介しました。

こういうものを貼ることで「少し他と違うページ」ができるので、記憶に残りやすくて少しでも思い出す手がかりになります。

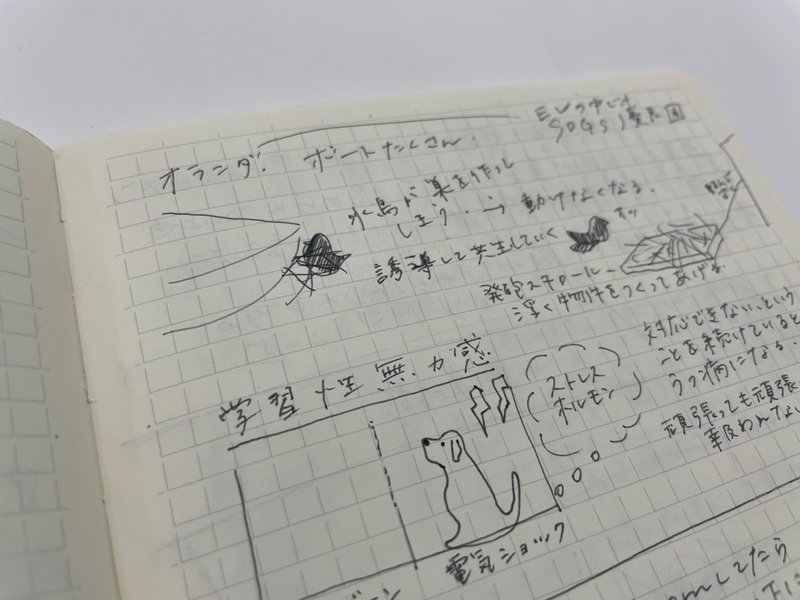

あと、絵が上手い方は、絵を書くのもお勧めです。

(ただし、絵を描くことを目標にしないでください。私のようにセンスがない人間は、このような簡単な絵を描くのにかなりの時間を取られますので、時間の無駄です。絵を描くのが早い人にはぜひおすすめのやり方です。)

なお、「目次を作ればいいではないか」という意見は受け付けません。めんどくさいので。

めんどくさがりではない方は、目次を作るのが一番良いと思います。

ちなみに私は、目次を作るほどの甲斐性はありませんが、インデックスは頑張って作っています。

大体1冊読めば見開き1ページくらいの抜書をすることと思います。

(逆に、抜書をするような箇所がない本は「読む価値がない」とまでは言わないものの、内容の薄いものだと判断できるので、ここで、読む本の選別にもなります。)

なので、左端のこのスペースにそのページを占める本のタイトルを書いておきます。

そして私は、持ち運ぶ荷物をできるだけ減らすために、大学の授業や研究会に出席したときのメモも同じ抜書ノートに書いています。

そういう場合は、授業のタイトルを左端に書いておいて、時間がある時に読書メモと授業で色分けして印をつけます。

読書メモが水色🐳🐬🐋

授業や研究会が灰色🦛🐘🐑

といったところです。勿論、好きな色をお使いください。

こうすることで、ノートが整理され、「あの授業を受けた日に読んだ本のメモ」などが即座に検索できるようになり、さらに検索性が向上します。なので、何度も言いますが、絶対に時系列順に書いてください。

お仕事のミーティングのメモも、全部このノートに書くといいかも知れません。「あのミーティングがあった日前後で読んだ本」などの、さらなる検索性の向上が期待できます。

さて、ノートが1冊使い終わりました。2冊目、3冊目、とどんどん新しいノートが増えていきます。

運命の出会いはいつあるかわかりません。外出先で本を読んでいるときに、「あ!あの時のあの本の考え方と組み合わせれば年収1億になれるビジネスが生まれるかも!」というシチュエーションもあるかも知れません。(あるかも知れないじゃないですか。)

そういう時のためにノートを毎日全部持ち歩くのは少々重すぎですよね。

荷物が多くなる。

めんどくさい。

足取りが重くなる。

言葉通り、知識に押しつぶされてしまいます。

私の場合は、1冊終わる毎にノートをすべてスマホのスキャンアプリでスキャンして、PDF化して保存しています。

こういう時こそ文明の利器を使うべきです。もし私が昭和生まれだったら過去のノート全部持ち歩いていて毎日家出少女のような大きいリュックサックを背負っていたかと思いますが、今はこーんなにコンパクトに持ち運べます。

なんて素敵な時代!!!

さて、ここでまた疑問が生じるかも知れません。「そのご立派なiPadにApple Pencilで書けば良くない?」

私も最初はそう思いました。今はノートアプリで文字を検索すれば、その文字が書いてあるページを即座に表示してくれる機能まであります。

実に素晴らしい。そう思って、現にそうしていたのですが、

全然記憶に残らないんですよね。

Apple Pencilで書いたことを思い出して知識と知識がつながる、という経験は私にはありませんでした。多分これは体質の問題だと思うので、もし、Apple Pencilと相性が良くて覚えておける!という方はぜひその方法がいいと思います。なんたって、荷物が減るし、物理的なノート代とペン代がかかりませんので。そのほうが絶対いいに決まってます。

私の場合、紙とペンこそ至高であるという信仰に取り憑かれているだけです。

めんどくさがりの私ですが、ノート1冊買い換えるごとに1枚1枚スキャンすること自体は辛うじて、そんなにめんどくさがる事なく出来ています。

その行為をすること自体が、ノートを読み返し、どこに何が書いてあるのか再度確認し、学んだことを復習する良い機会にもなっていると感じています。

そして、たまにで構わないのですが、電車の中等、時間が余った時に3ヶ月に1回くらいでいいので、そのPDFを読んでみてください。何も検索する用がない時でも、読書をするように抜書を読んでいると、自分でもまだ知らなかった未知の発見、新たな知識の融合が始まるかも知れません。

Googleで検索できる「知識」単体を憶えていること自体に正直そこまで価値はないかと思います。大切なのは知識と知識が融合されて新しい価値が生まれる事であり、それを手に入れるためにはやはり知識が必要であるので、自分で本を読んで考えを巡らす以外に効率的な方法はないのではなかろうか、と思っております。(もし、もっと効率的な方法があればこっそり教えてください。)

さて、このような昔話があります。

「むかし、朱子学を学んだある書生がいた。長い間、江戸で勉強して、朱子学の偉い先生たちの説を日夜怠らずに写し取ったところ、数年間でその写本は数百冊にもなった。ついに学問も成ったので故郷に帰ろうとして、自分は東海道を下り、写本は船で送ったが、船が難破した。学問はすべて海に流れてしまった。彼に身についたものは何もなく、いわゆる「本来無一物」になってしまった。これでは、愚かさは勉強前と変わらないではないか。」

せっかく頑張って抜書ノートを作っても、これでは何の意味もありません。

私たちだって、家が火事になってノートが全部燃え、データを保存しておいたPCも黒焦げになり、バックアップが取れてなくてスキャン画像がクラウドごと吹っ飛んでしまい、本当に「本来無一物」になってしまう可能性だって十分に考えうるわけです。(くれぐれもバックアップはお大事に。)

そこで、かれのように抜書ノートを失い、本来無一物になっても、脳内に知識のバックアップを取っておき、二度と忘れないようになる方法をお教えしましょう。

それは「授業をする」ということです。

ここまでいろんな本を読んで抜書を作ってきたみなさんは、もう「授業ができる」状態になっているはずです。

名だたる教授陣の授業と比べられると自分はまだまだ?知識が足りない?

そんなことはありません。全く同じ読書リストをを全く同じ順番で読んだことがある人はこの世に存在しません。あなた独自の目線で紡いだ、本と本の美味しいところを凝縮した授業はあなたにしか作れません。あなたと同じ本を読んだ事がある方でも、「こんな見方もあるのか!」と勉強になるでしょう。もう何度も登場した福沢諭吉ですが、学問のすヽめでは、学問の4段階として、

①本を読まなければならない

②本を書かなければならない

③人と議論しなければならない

④人に向かって、自分の考えを説明しなくてはならない

と言っています。授業をすれば、この4段階をすべて一度でまかなえます。

まず本を読んで、情報を集めた後、授業の原稿を作ることでその知識を体系的にまとめられます。それは本の執筆と同等です。そして、授業を聴きにきてくれた方に向かって自分の考えを説明し、その方々から質問を受けるなどして活発に議論します。

今はzoomで授業ができる時代です。諭吉さんだって、近所に住んでる人にしか教えられなかったのに、今では全国、なんなら世界に向かって授業ができます。本当に今の時代に生まれてよかった!!!

つまり、授業は究極のアウトプットなのです。騙されたと思って、ぜひ作ってみてください。人生変わります。

さて、今回は「抜書ノート」のやり方をご紹介いたしました。

いかがでしたでしょうか。

この文章を構成するにあたり、南方熊楠や福沢諭吉、昔話などを多数引用しましたが、いずれも抜書ノートにかつて書いていた言葉を拾ってきて、まとめたものです。

だんだんストックが溜まってくると、このような豆知識程度であればサクッと拾ってこれるようになり、文章を作るのがぐんと楽になります。まさに自分だけの知のデータベースです。

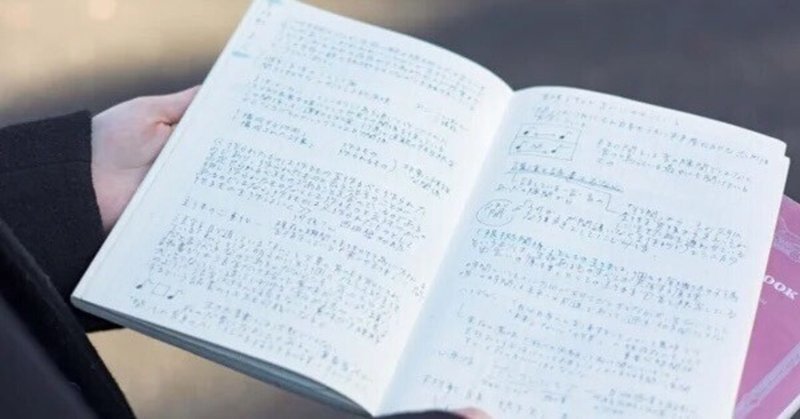

最後に、実際の私の抜書ノートのリアルなページを掲載します。こんなの全裸載せてるようなもんですけど、そもそも読んだ本全部公開してるので今さら遅いですね笑笑

が、価値のあるものだと自分で思っているので、一応有料にさせてください。

もしご興味を持っていただけたり、参考になったよ〜という方は、ご支援の気持ちでご購入いただけると励みになります。本代に活用させていただきます🙏

『行間から、その文脈全体を支え、それに生きた血を通わせている』

つまり抜書でその行間を知ろうということですね

ここから先は

¥ 2,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?