【風水体験記#10】風水と家相の違い

こんにちは。常見多聞です。

風水と家相の違いについて、よく聞かれます。

このお話を私の体験を交えてお話しします。

今回も特に、#0で伝えた通り、忖度なしで実直に書いていくことになりそうです。

風水は中国発祥

家相は日本発祥(中国の風水の基礎をヒントに)

というものなので、

単純に中国生まれの手法

日本生まれの手法

と分けていいと思いますが、

私は風水しか使いません。

日本は占術において、基本的に後進国です。

風水と家相の違いにおいては、

誤解しているプロの人も山ほどいます。

ここでは、

わかりやすい説明と

専門的な説明

私の体験談について

記してみたいと思います。

風水と家相の違いのわかりやすい説明動画

↑この動画がまず入口としては、とてもわかりやすいです。

風水は家の個性を見る、家相は個性は見ない

風水の場合、

家の築年月

家の向き

の情報から各方位の吉凶が決まります。

築年月と向きが異なれば、当然吉方位と凶方位が異なりますので、同じ北西でも家によって吉凶もすべきことも個別に判断して変わってきます。

つまり家ごとの個性を見て、個別に判断していくのが風水です。

家相の場合、家の個性を見なくとも、

全ての家に同じ理屈を言います。

北東は鬼門だから

南や南東は◯◯があると良い

などなど、方位毎の考え方は同じなのが家相です

風水は同じ北東でも家の個性によって吉凶も使い方も変わってきますし、鬼門は存在しません。

※鬼門という迷信については#12にて説明

お医者さんに例えると

患者の体質(個性)をみて個別に薬を処方するのが風水

全ての患者に同じ説明と薬を出すのが家相

ということになります。

家相は九星気学と絡めて、人の生まれ年から個性を出していく手法がありますが、いずれにしても家の個性(築年月・向き)は見ていません。

この生まれ年から見る手法は、次に書く「八宅派」の『八宅明鏡』という書物にも記されている手法ですが、日本の家相や九星気学系の方法ではやり方が退化しています。

風水と家相が両立出来ない理由

『風水と家相の歴史』宮内貴久著 吉川弘文館

によると、江戸時代の家相書を書いている著者が、中国の八宅派の風水の解説書も出していたことがわかります↓

例えばこの八宅派という風水の流派1つとっても、8つの方位に、八遊星(生気、延年、天医、伏位、絶命、五鬼、六殺、禍害)を振り分けて吉凶や使い方を振り分けていく古典的な流派です。

当然家によって、八遊星のどれが来るかは異なりますので、家相とは両立出来ません。

(私が用いる風水の手法は別ですが、それだともっと両立はできません)

風水で個性を見て、各方位に吉凶を振ってしまえば、どの家にも同じ理屈を使う家相は不要となるからです。

つまり、風水と家相は両立しないのです。

というか、実際行えばわかるのですが、出来ないのです。

これは中国伝統風水を学べば必ず行き着く結論です。

この八宅派の風水を研究していた家相の人たちが江戸時代にはいたようですが、

上の写真にあるように、書物の名前が『八宅明鏡』ばかりなので、(現代の九星気学と似た)生まれ年と方位を絡める手法として導入していたかもしれません。

また、これは私の想像ですが、元々はこの八宅明鏡を元に、風水を行いたかったけれども、情報不足であったり、日本の家屋や風習の違いから行えない側面があり、なんとか日本向けにカスタマイズできないかと、少ないけど当時としては貴重な文献を元に研究した結果、家相という形式になったのだと思います。

(九星気学も同じように、写真の表7の『協紀弁方書』や『三白宝海』といった当時としては貴重でも、少ない文献の情報不足の中から生まれた発想から生まれています)

九星気学は生まれ年から人によって吉方位の判断が変わる手法がありますが、この八宅派の風水の『八宅明鏡』にもあるように、同じ生まれ年でも男女によって異なる個性(本命卦)を振り分けるのですが、江戸時代は日本でもその方法をきちんと用いて男女別にしていた記録が本にあるのですが、いつの間にか男女一緒に退化してしまうのが、日本の九星気学になります。

また、この江戸時代に中国から入ってきた書物を研究して、家相を見ていたような記録があるわけですが、先ほどの写真の右の表7にもあるように、参考にしている本があまりに少なく、これだけでは当然現代の風水には全く通用しないレベルのものです。

しかし、この時としてはこれで最大限に努力していたと思います。でも、中国の風水を知るためには圧倒的に情報不足です。その情報不足の時に確立した手法が元になっているのが家相となります。この『風水と家相の歴史』に昔の鑑定書なども載っていますが、現代の家相がここからあまり進化していないのがわかります。人によっては、江戸時代より劣る場合もあります。

元々が情報不足ということもあり、この後に写真も出てくる風水の羅盤にあるような多彩な方位の情報と比べて、家相の扱う方位が少ないのは、そういうことも関係していると思われます。

天・人・地の思想の差

風水には、大きく分けて3種類あります。

地理風水(大地形をみる)

陰宅風水(お墓を見る)

陽宅風水(住居をみる)

家相は家をみる手法しかありません。

一応、墓相というものもあるのですが、、、

これらの関係性・全体性のニュアンスが全く異なります。

風水の場合、3つの風水が全て絡み合っており、複数の手法・流派を絡み合わせて用いる手法が存在します。

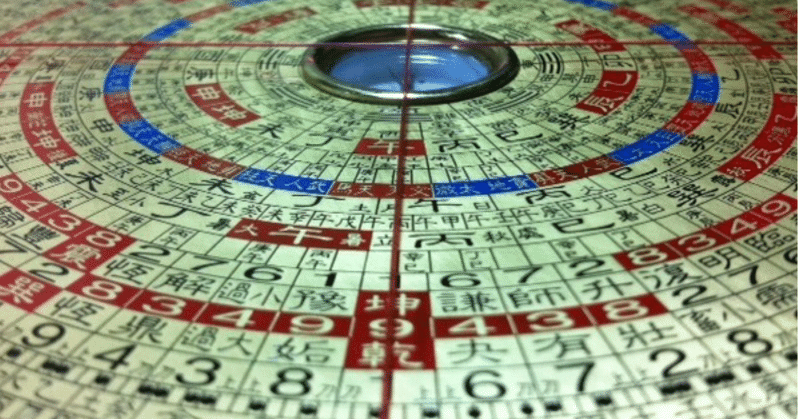

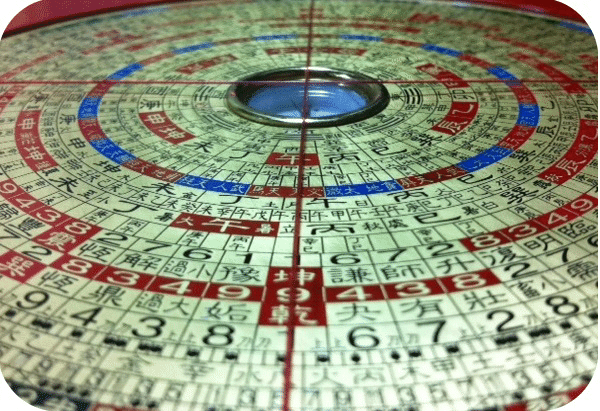

例えば、羅盤という精密に方位を測定する手法があり、方位の使い方それぞれの流派によって使い分けていきます。

方位は数百以上に分かれています。

家相は8方位、十二支を使っても12方位しかなく、家相は羅盤使いません。

この羅盤は、方位の測定だけでなく、

吉凶判断の情報

吉日時を選ぶ手法

に直結した情報も記されており、

#1で話している天・人・地の情報をセットにする思想が自然と底辺にあります。

また、同じ家でも時間の経過と共に吉凶が暦と共に変化していくのが風水です。

20年ごと、1年ごと、1か月ごとと変化します。

これは#5でも話しました。

家相の場合はそこまでの時間との比較はありません。

家相の手法は、九星気学と絡めて行う方もおられますので、生まれ年という情報で人の個性は見ますが、

風水の場合は、生まれ年を使う手法もさることながら、#1で話したたように四柱推命のように、生年月日時の情報まで扱って風水と絡める手法もあるなど、多彩な絡め方が存在します。

まだまだ風水と家相と違いは、たくさんあるのですが、ここではここまでとします。

私の体験談

風水には多彩な流派があります。

つまりやり方が1つではなく、多彩です。

孔子、孟子、荀子、墨子のような諸子百家がいるように、風水にもそれぞれの主張があり、異なる手法であるのに、それぞれの方法で的中したり、有効な方法であることも確かなのです。

つまり、風水の場合、それぞれの事情に応じて、適合した流派を使ったり、使い分けることが出来たりします。

さて、ここから私の体験談ですが、

以前ある男性より風水鑑定の依頼がありました。

新築の家に引っ越してから、身体の調子が悪く、病院に行っても病名がつかない、原因不明の状態だそうです。

その家に訪問して、事情を聞くと、設計時に別のプロの方に見てもらったのだそうです。

そのプロの方には

「風水的にも家相的にも問題ありません」

と言われたのだそうです。

先ほども書いたように、風水と家相は両立しません。

少なくとも中国伝統風水を知っていれば、必ずこのセリフは出てきません。

この新築の家は、なぜか目の前にある道路に並行ではなく、道路の角度より少しズレるように建っていました。

家相とハウスメーカーの方針で、南東に玄関にして、南のリビングに少しでも多く光が当たるようにと、ちょっと家の角度をずらしたのだそうです。

家相では8方位しか使いませんのが

風水では最低24方位に分けて使います。

24方位で見ると、家の向きが8方位では東にあるのですが、24方位でみると、東はさらに3つの方位に分かれます。その東の中の2つの方位の境目に家の向きの方位がまたがっていました。

これはどういうことかと言うと、

家の向きが境目で、どの方位にも属さないので

家の個性が出せない、ということです。

Aという方位でも、Bという方位でもない、

その境目にきれいに乗っかってしまう向きに

家が建っていたのです。

家の個性が出ないということは

各方位に情報が振られませんので

風水が効きにくい、使いにくい

ということです。

病院に行っても、病名がつかないように

この家にも、風水のタイプ名がつかないのです。

風水の24方位で最初から見ていれば

この角度に家は建てなかったはずですが

家相のたった8パターンの方位で考えて建ててしまったので

そのこと(方位の境目に向いている)に気づかず

風水では大凶の家が建っていたことになります。

「風水的にも家相的にも問題ありません」

なんてことはなくて、風水では大凶でした。

(ちょっと長くなりましたので)

異例ですが、この体験談の続きは次に書きます。

この大凶の家を建ててしまった方には

そうなってしまう、特殊な理由がありました。

次回は少し深いお話をします。

では、また🫡

続きをよむ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?