誰の興味も惹かない日本史④

愛知県北設楽郡東栄町に戦国時代居たとされる謎の豪族伊藤氏。

戦国時代とともに領主として消えていきましたが、この人たちがどういう状況にあったかを探る、というシリーズの第4話です。(第1話、第2話、第3話はそれぞれをクリックするとご覧いただけます。)

伊藤氏に関する地元市町村誌の情報では、資料の残りが悪くよくわからないという状況でしたが、伊藤氏の動向を突然提供してくれたのが『天龍村史』。

『北設楽郡史』では「永正のころ貞久の代に伊豆国下田より振草七郷の地頭として赴任し、別所城を構えそれに住した」(434頁)とあります。永正といえば1504年~1521年。この記載を読んだとき、応仁の乱も終わっている室町後期になろうという時期に、今更地頭?

地頭って鎌倉時代っぽい、と、根拠なく何となく思ったのです。特に、伊豆の下田という関東から、永正年間に伊藤氏がやってくるには、なんか理由があるはず。

室町時代後期の地頭任命権が誰にあったのか、自分にはよくわかりません。しかし、守護の権限が非常に強くなって守護大名とも言われる時代。守護の領国支配が強化されていく中、地頭も独立性を保とうと守護と緊張関係にあるのが室町初期に現れている(『日本の歴史9 南北朝の動乱』386~428頁(改訂2005.1、佐藤進一、中公文庫)のに、永正年間にいまさら地頭?

すると、『天龍村史』では、

「康正二年(1456年)3月4日、左閑邊熊谷直勝は、三州名根村(愛知県北設楽郡東栄町奈根)伊藤右京の娘を娶り、同年8月に家督を相続した。」(823頁)

「『熊谷家伝記』の延徳元年(長享3年(筆者注:1489年)8月に、甲斐武田氏出身光国和尚の勧めにより、熊谷直勝が三河国下田長養院で先祖・主君・厚恩の衆中の年忌法事を行ったと記している。」(837頁)

「(筆者注:小笠原軍が天龍二俣城へ向かうには)小笠原軍が最も通過し易い道は、関盛貞の所領新野村を通過し、三河国下田村や本郷村・奈根村を経て、遠江国吉沢に進み、大地野峠越えで二俣城へ向かう道である。しかし、この道も旧南朝方の領主が多い道であった。関氏と対立する熊谷直勝は下田村の伊藤氏と深く繋がり、直勝の妻は奈根郷主伊藤右京の娘であった。また、左閑邊郷領主初代貞直の五男直望は吉沢に住み、貞直が左閑邊郷へ土着する労を取った舅の多田河内綱宗の旧領は奈根と吉沢の間の市原であった。」(842頁)

「牧野氏の今橋城(豊橋市)が北条早雲・今川氏親の大軍に攻められても簡単に落ちなかったのは、三河勢の三河熊谷氏(安芸三入新庄熊谷一族)や菅沼氏・左閑邊熊谷氏親族の伊藤氏等が激しく抵抗していたためと思われる。」(846頁)

「さらに二男(筆者注:左閑邊熊谷直勝の)直昌は三河国粟世(粟代)へ養子に出し、嫡男直壽へは姪の奈根伊藤小右京の娘を娶らせて、三河衆との繋がりを強めた。」(847頁)

「旧関領全域を支配下に置いた武田信玄は、…光国和尚を使者として坂部(筆者注:左閑邊の改称した地名)へ送っている。光国和尚は、廃嫡された直定へ信玄の側近原隼人佑の姉娘(養女カ)を嫁がせ、妹娘を三河国下田郷主伊藤太郎九(直定親族)へ嫁がせた。」(890頁)

「下田領主伊藤太郎九は、光国和尚の斡旋で武田の武将原隼人佑昌胤の娘(養女カ)を娶り、信玄に属していた。しかし、太郎九の妻離縁は、永禄3年5月の今川義元敗死と同4年9月の「川中島の合戦」における武田軍の受けた大打撃を知った松平元康が、近隣の菅沼・奥平氏を服属させ、伊藤氏に武田氏からの離反を迫ったからである。このため、永禄6年(1563年)以降、下条領の奥三河と松平領奥三河は、敵対関係となった。」(893頁)

「松平元康は三河に残る今川勢を攻めただけでなく、信玄に属した設楽郡の奥平・菅沼氏や熊谷直定義弟下田領主伊藤太郎九も攻略した。」(898頁)

「光国和尚が教化し、坂部熊谷氏親族の居住する三河国振草郷一帯も再び武田領となり、遠州奥山・川合衆は完全に武田氏配下に組み込まれている。」(900頁)

と、どえらい沢山の分量の伊藤氏情報を載せてくれていました。

これを読む限り、独立→武田氏→松平氏→武田氏と領主が変化しています。武田氏が攻め込んだとき、伊藤氏が降伏して隠棲してしまう、という話が第2回目にあります。この話で、なぜ伊藤氏が隠棲してしまったのか不思議だったのですが、一旦武田についていながら、妻を離縁してまで裏切った武田氏が再度領主になってしまい、許してくれなさそうだから、とも、考えられます。

熊谷家伝記を見る限り、伊藤氏は南の今川、松平よりも北の熊谷や小笠原、武田の影響を大きく受けているように見えます。『天龍村史』の採用する『熊谷家伝記』からわかることは、応仁の乱による守護のいざこざの影響を受けて、このあたりの領主が右往左往させられる、という、図式です。

とにかく、『天龍村史』によって、伊藤氏が『北設楽郡史』のいう永正年間よりも早く、東栄町に土着していたらしいことがわかりました。

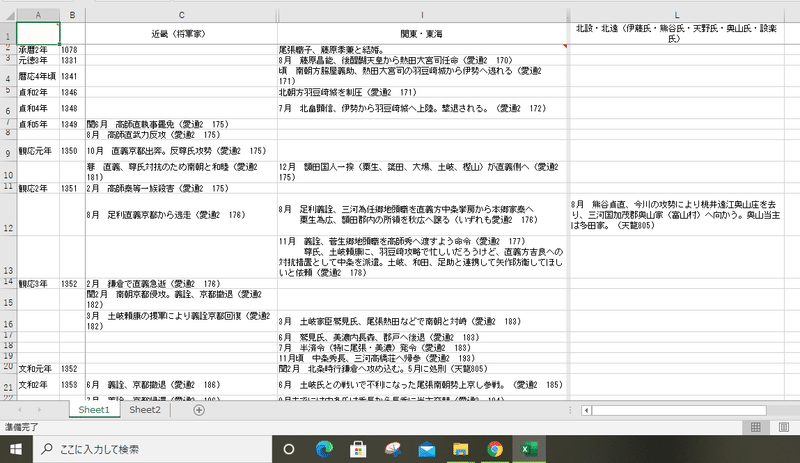

ただ、この右往左往の要因は何で、どのように推移したのか、をよく理解しないことには、左記の動き方もよく理解できません。そこで、中央と伊藤氏近辺の国人たちの動きについて年表にまとめることとしました。

この作業が予想以上に面白い!

私は応仁の乱から戦国時代に至る部分の中央の動きを、このようにしっかりと追ったことはなかったのです。この作業を行うことで、今まで市町村誌を読んでいて「?」と思う部分が、「なるほど」という感想に変わっていくわけです。

と、言う訳で、伊藤氏に大きな影響を及ぼしているらしい、南信州の動きを『天龍村史』を基本に、整理した内容を次回、ご報告したいと思います。(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?