リモートワークにおける知の共有施策「案件共有会」のつくり方

こんにちは!ファンタラクティブPRのannaです。

今回は、全社で実施している情報共有のための「案件共有会」という施策をご紹介します。

ファンタラクティブでは常に複数のプロジェクトが並行して進んでいますが、各プロジェクトがどのような動きをしているのか、それぞれで得た知見などを共有する会議型の取り組みです。

この記事では、「案件共有会」の具体的な開催方法や運営の効率化のために行ったこと、メンバーからの声などをご紹介していきます。

開催目的

ファンタでは複数のクライアントと共に、常時プロジェクトが複数動いています。プロジェクトごとにチームは分かれており、さらにメンバーは全員フルリモートワークをしているので、普通に働いていると他のメンバーがどんな仕事をしているのかをなかなか知ることができません。

そこで、あるメンバーからの発案で「案件共有会」が生まれました。

「案件共有会」は、各チームがプロジェクト内で得た知見や経験を共有し合い、お互いのプロジェクトに活用することを目的とした情報共有会です。他のメンバーやチームがどのような業務を行っているかを把握し、知識やスキルの共有を通じて業務の質や効率向上を図ることを目指しています。

全社で集まる取り組みは多くはないため、「案件共有会」が全員集まる貴重な機会にもなっています。

実施方法

「案件共有会」の実施方法は以下の通りです。開催頻度や時間、進行役の選定、そしてプレゼンテーションの内容と形式に工夫を凝らしており、社員全員が積極的に参加しやすい環境を整えています。

・開催頻度と時間:隔週の火曜日午後一に開催、1回60分

・発表時間:1プロジェクトの発表時間は6分を目安とする

・参加者と進行役:

参加者:社員全員

進行役:司会係とスライド係の2役があり、全員が回ごとにローテーションでそれぞれ担当する

・使用ツール:Google Meet、Googleスライド

・スライド作成:1つのスライドファイルを各プロジェクト担当が編集する

・発表内容:

1回につき8〜10個程のプロジェクトについて、プロジェクト担当が発表する。プロジェクトごとにさまざまで、実際に業務として行ったことやクライアントのこと、リサーチして発見した手法など、みんなのためになりそうなことを発表する

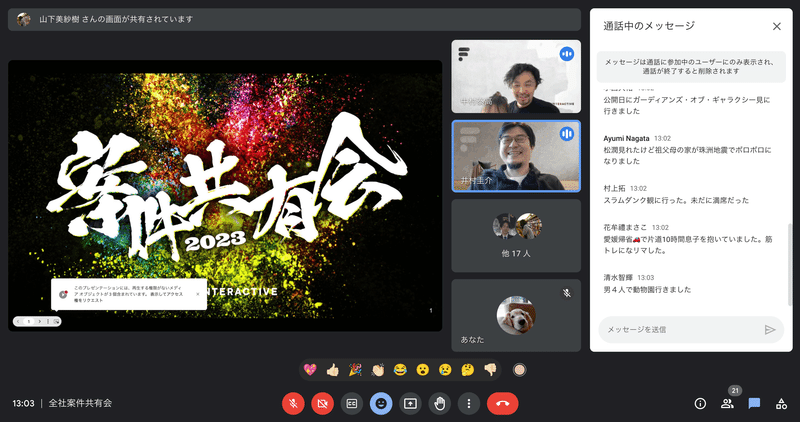

▼ 発表スライドの一例

盛り上げる工夫

ただ情報を共有するだけでなく、発表者や他のメンバーが楽しく参加できるよう、会を盛り上げる工夫をしています。

スライドの表紙デザイン:テンションが上がるようなスライドの表紙を、デザイナーが作ってくれました(誰も頼んでいないのに自発的にやってくれていました)

チャットでワイガヤ:Google Meetのチャットを活用し、発表中にコメントや質問を投稿することで、リアルタイムでのフィードバックやディスカッションをしています。

発表中のリアクション:Google Meetの絵文字でリアクションできる機能を活用して、発表者に対する直感的なリアクションを可能にし、発表者と視聴者間のコミュニケーションを促進しています。

アンケートの実施:毎回の会終了後にアンケートを取り、感想や意見を収集することで、次回の会の改善点を把握し、会のクオリティを上げるよう努めています。

運営側の効率化のために行ったこと

「案件共有会」は発案者とカルチャーチームで運営していますが、準備に結構な手間がかかっていることが課題でした。その負担を減らそうと、エンジニアの白木さんが自主的に対策を講じてくれました。

従来の運営側のタスク

・開催予定の確認

・アジェンダ作成

・元のスライドの作成

・司会役・スライド役の決定&告知

・開催告知(Slackでリマインド通知)

・準備シート(発表前や発表中に活用するスプレッドシート)の作成

・アンケートの準備

隔週の開催ごとにこれらのタスクが全て手動で行われていました。

白木さんは、GoogleのGASを活用してこれらを自動化しました。彼の作成したプログラムは、毎日昼過ぎ頃に以下の処理を自動で行うように設定されています。

1. Googleカレンダーにて、5日後に「案件共有会」があるかを確認

2. 履歴シートを取得し、前回のイベント情報を取得

3. 前回のイベント情報を元に対象案件や司会などの次回イベント情報を生成

4. テンプレートを元にスライドやアンケートを生成

5. 次回イベント情報から感想シートを生成し、シートの先頭に置く

6. 諸々の情報をSlackでリマインド通知する

これにより運営側の作業負担が大幅に軽減され、よりスムーズな「案件共有会」の運営が可能となりました。

社内の声

「案件共有会」を始めて2年が経ちました。果たしてみんなの役に立ってるのか…?メンバー何人かに感想を聞いてみました。

「私たちは少人数や一人でプロジェクトに参加することが多いので、他の人が何をしているのかがわからないこともあります。案件共有会ではそれが見える化されるので、面白いし新たな発見があるなと感じます。」

「プロジェクトごとに要件や取り組んでいることが異なるので、聞いた内容をそのままいつも仕事に活かせるわけではありませんが、汎用的な技術のことなどは参考にして使えていることもあります。」

「大変だったプロジェクトの話を聞くと、共感したり励まし合えたりするのもいいなと思います。」

「リモートワークをしている私たちは出社型の会社より見えないことが多いのですが、案件共有会はその対策の一つになっていると感じます。」

「デザイナーの私はエンジニアの技術的な部分については完全には理解できないこともありますが、それぞれのプロジェクトを知ることができるのは嬉しいです。」

ファンタラクティブでは現在、プロジェクトマネージャー、エンジニア、デザイナーを募集中です。

サービス開発、UI/UXデザインなどの仕事に興味がある方、新しい技術を実際のプロジェクトで使ってみたい方は、ぜひ一度お話ししてみませんか?カジュアル面談も受け付けています。

ご興味のある方は、以下のページの「エントリーする」からご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?