『僕が愛したすべての君へ』『君を愛したひとりの僕へ』感想(総論)

先日ようやくアニメ映画『僕が愛したすべての君へ』と『君を愛したひとりの僕へ』を配信で視聴して、いたく感動しました。またそれがきっかけで乙野四文字さんの原作小説(栞のスピンオフである『僕が君の名前を呼ぶから』を含む)を読み、ものすごくしみじみと感じ入ることに。

なので私には珍しいことに作品の総論的な感想を書きたくなったので書きます。また更に珍しいことに、今作は自分にとって、ひとまず他者の意見や考察を取り入れずに自分だけである程度は掴みたくなったので、そのままの状態で書きます(一段落ついたらほかの人々の感想や考察に触れまくる予定ですが)。

※この記事は感想だけであって考察はありません。

※具体的内容にはあまり触れていませんが、ラストどうなったかに軽く言及するなどしているため、一応ネタバレタグを付けました。

💍人生讃歌

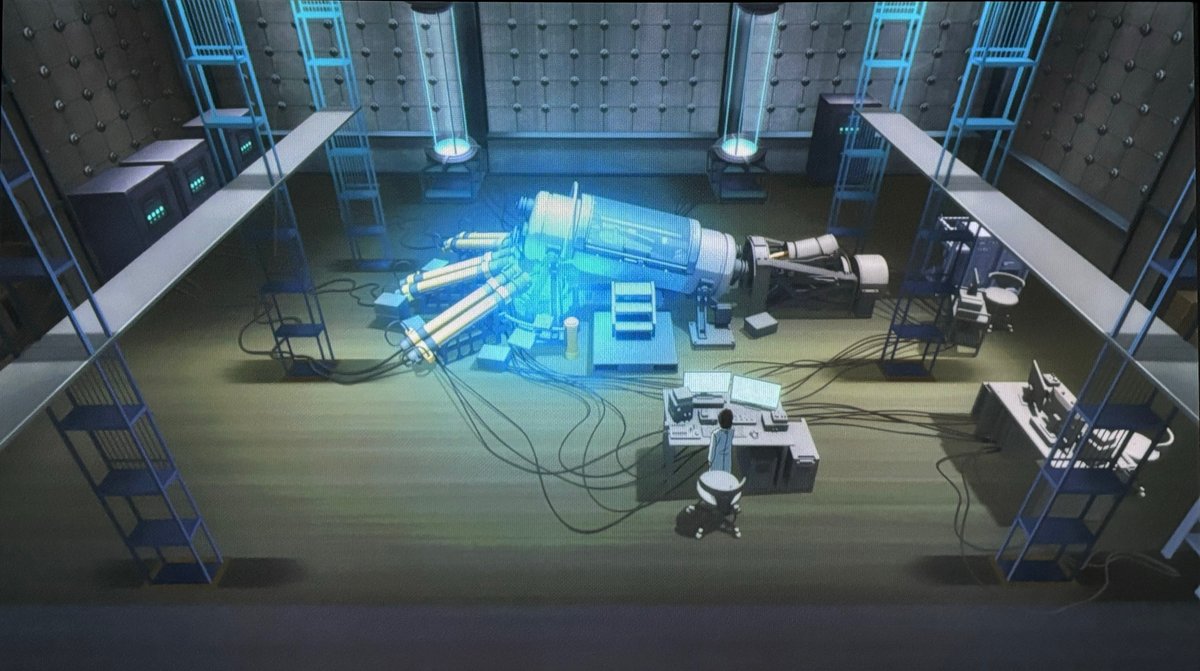

映画版も何度も観て原作小説も読み返し、つくづくと感じたのは、この作品は人生讃歌だなということです。多世界というSFガジェットもそのために機能している。だから、ギミックとしての“虚質”もそれが具体的にどのようなものなのかは語られないし、他の世界線へ意識だけが入れ替わり戻る機序についても詳しくは語られない。

でもそれでいいのです。その分、ガチSFとしては弱くなりもするでしょうけど、そこに主題があるわけではない作品なのだなと感じたのです。映画版をまず観た印象で強かったのは、物語内部における老年期の比重がとても大きいこと。老いた暦と老いた和音が両作品ともにとてもクローズアップされているということでした。老いた栞をここに加えるべきかとも感じます。

人は生まれ育ち、やがて老いて死ぬ。その過程でさまざまな岐路があり、その選択肢のどれかひとつしか選べない。あるいは突如の偶発的な出来事で、選ぶ選ばないということすら出来ずに人生が全く変わることもある。その場合は「事前に知っていれば…」といったことにもなる。

人生讃歌というのは、もちろん『僕愛』の0世界の高崎夫妻と内海栞の印象がとりわけ強いからそう感じるんだとも思ってはいます。『君愛』の日高暦と佐藤栞からは、何とも哀切で悲壮な人生だと感じざるを得ないわけですし。

いや、劇中に描かれた中では、最も悲痛で過酷な人生なのは『僕愛』13世界の高崎夫妻だとも思いはしますが、とりあえずはですね。

そうした人生の在り方、そこへ多世界というガジェットが作品世界を牽引します。設定そのものが作品を駆動するとでも言いましょうか。どの選択肢を能動的に選ぼうが、受動的に流されようが、その人生そのものが取り換えようも取り返しようもつかないものとなる。これで良かったという人生も、こんなはずではなかったという人生も。

そうした一切合切を、肯定も否定もせず、ただあるがままに受け止める。そういう作品だと思えました。ですので、多世界の在り方やその相互間の意識の行き交いの機序、そこに重点があるわけではない作品だなと思ったわけです。

それ自体が重点的な主題なら、そういうSFになります。

SFとして重厚なものになるのでしょうが、今作ならではの味わいや感慨深さはどうでしょうね。そこが主要部になると薄らぐかもですし、逆に人生モノとしては重厚なSF設定はノイズになるかもですし(わかりませんが)。

そうは言いつつも、もちろん今作にはSF部分の考察で沼れるほどには適度な(充分と言ってもいいかもの)情報量もあり自由度もあります。そこもまた大いに魅力ですが、この記事では考察は述べずにおきます。

💍「どちらを先に読むか/観るか」

これは大きかったですね。それで全く印象が変わる、そうらしいというのは事前に知っていたので、とりあえず視聴前にXで投げかけてみました。とあるFF(相互フォロワー)さんの「『アリスとテレスのまぼろし工場』がお好きだから『僕愛』からがおすすめかと」というのが決め手になって、そっちから観たわけです。

これは私には本当にそうでした。『僕愛』から観たのは私には合ってたと思います。その一方で『君愛』から観ていたらまるで初期印象が変わっていたろうことも、それが具体的にどのように変わっていたかも容易に想像がつく。まず感じたことは、個人的には次のようなイメージでした。

まず最初は「ストーリーそれ自体は割とシンプルだな」と感じながら観ていて(そこは今でも変わってはいないのですが)、それよりも世界線が2本どころじゃないので驚くことに。『僕愛』も『君愛』も、それぞれが1本づつの世界線で構成されているわけではないという。

それに『僕愛』から観ると、物語世界が次々に拡散してゆく。いくつもの人生の岐路があって、そのひとつを垣間見たのだという印象が強い。その上で「実はその人生は…」という形で『君愛』が来る。これもまたいくつもの拡散の中にあるそのひとつを垣間見て、それが最終的に『僕愛』最後の昭和通り交差点の場面に繋がる。

これに対して『君愛』から自分が観た場合も(自分のことですから)予想が付きます。全く逆の印象になったろうなと。いくつもある分岐の中の「これしかない」という一本の線に収斂していく感じです。

そして『君愛』だけでひとまず完結する。『僕愛』はその長い長い66年間もの後日譚とでも言いましょうか。あるいは昭和通り交差点であの2人が再会するまでの舞台裏とでも。それと『僕愛』からだと『君愛』が謎解きめいた感じにもなりましたかね。

あと『君愛』から鑑賞した場合には(いわば)時系列どおりだとも言えるかもしれない。高崎暦の人生描写において、物語の最初からその身に日高暦が入ってる状態であることを承知で鑑賞するわけですから。そこが物語の追いやすさや味わいやすさだったりするんでしょうね。

ちなみに多世界設定の「わかりやすさ」については、多世界モノに慣れていれば「僕愛から」でも問題はなかったです(慣れていなければ確かにそれも含めて「君愛から」になるかな)。

💍幸せと切なさ

『僕愛』からか『君愛』からかというのは、原作者の乙野四文字さんもおっしゃっていることです。作者ご自身による説明としては以下のポストに(「名前」というのはスピンオフ小説の略称)。

読む順番にお悩みの方へ。

— 乙野四方字 (@yo_mo_G) August 10, 2022

個人的なおすすめは以下の4パターンです。

・僕→君→名前

幸せ→切ない→幸せ。刊行順。

・君→僕→名前

切ない→幸せ→幸せ。わかりやすい。

・名前→僕→君(僕→名前→君)

幸せ→幸せ→切ない。感情がぐちゃぐちゃになる。

どうぞお好きな順番でお楽しみください。 pic.twitter.com/gRyUz7qFd2

このほか、鑑賞後にウェブ上でチラッとだけチェックした限りでも『僕愛』を多幸感、『君愛』を切なさとしているサイトが多かったですね。うん、わかるよ…

でも切ない物語でもあるのは『僕愛』の冒頭から充分に予感できたし、逆に『君愛』のラストで一気に多幸感に包まれたのも事実でした。おそるべきカタルシスとでも言いましょうか。

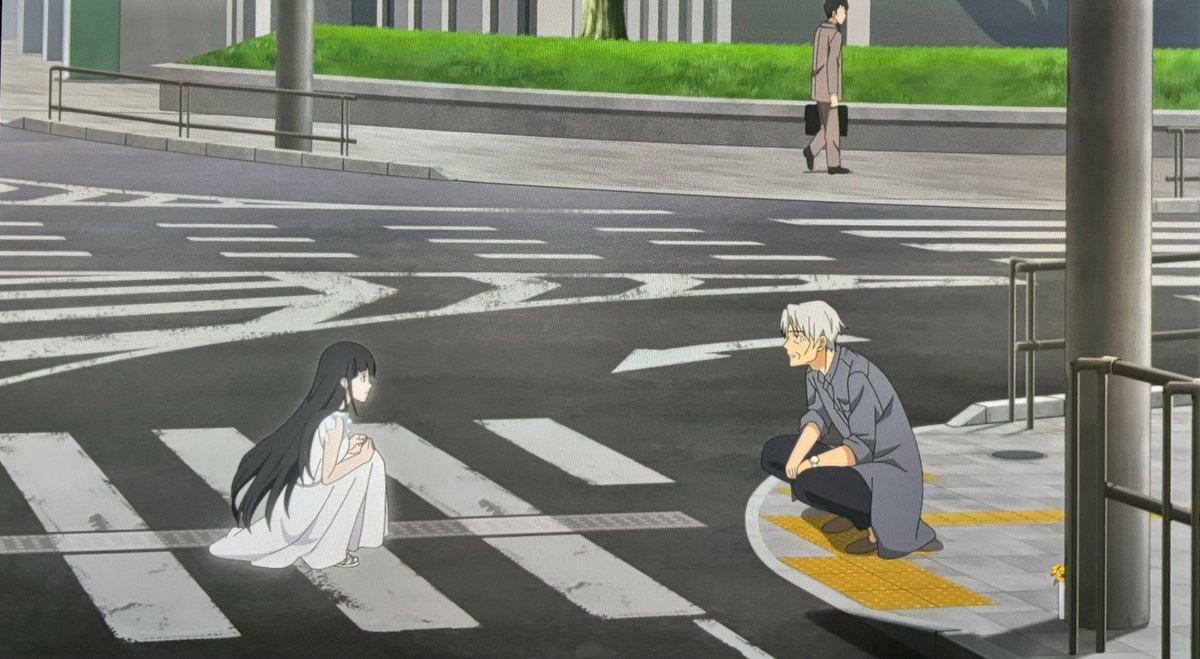

老いた高崎暦が「約束の日時、約束の場所」へと向かう。全く身に覚えが無いと言う。そして交差点上の少女。

そしてこの少女は消えてしまう。今作に接した第一印象としてこれは強烈です。「あぁこの子はとても可哀想なことになってて、この老人に覚えはないけど、この子とは深い関わりがあったんだろうな。そうか、この子がもうひとつの物語のヒロインなんだろうな」という風に予測はできましたし。

その上で『僕愛』のラスト付近では瀧川和音の高崎和音への手紙による説明があって『君愛』への導入として充分過ぎるほどです。また、通りかかって助けてくれた老婦人があるいは先ほどの少女の、その現在の姿でもあろうかと。

ですので『君愛』の切ないと言うより痛ましい物語は、その意味で先に述べたように謎解きにもなってて。それが続いて、最後に一気に解放される。

そういう印象になってますから、自分には両映画それぞれの主題歌のうち「紫苑」が両作品双方を通じてのエンディング曲となっていたりします。

💍原作小説と映画版による印象の違い

このように感じたのも、映画版から今作を鑑賞したからであって、原作小説からだとまた別の感想を抱いただろうとも感じます。映画版独自要素は多々あるのですが、この点は特に。

※個人的には、小説と映画版とはそれぞれが類似する世界線だと思うようにしてますが、それはさておき。

映画版には『僕愛』の瀧川和音の手紙があり、『君愛』のエンドロール後の映像がありました。そうした映画版独自演出によってラストがとても救いある(そのため『僕愛』ラストの多幸感がまたここで蘇る)ためだと思っています。

そうは言っても映画版と原作小説およびスピンオフ小説とを繰り返し鑑賞してるうちに、融合してひとつの物語にはなるんです。そうなるように創ってあるんだと。

とはいえ、初見時の印象もまた強く持続的に残り続けている、やはりそれを感じもします。

その顕著なものとして、始めは僕→君で観たのでぶっちゃけ「佐藤栞がひとりで全て持って行った」というのが個人的にあるんですよ。彼女が可憐でありつつ薄幸の美少女で、あまりにもいたたまれない存在の仕方としてあり続けたからでしょうかね。

ここで大きな違いを感じることのひとつは映画版『君愛』の終わり方です。映画版『僕愛』の瀧川和音から高崎和音への手紙も大きいんですが、それとの相乗効果だとも感じています。原作小説だと『君愛』の終わり方は「後編(僕愛)に続く」という印象なんですよ。

それで感想がひとまずまとまった後で、あらためて真っさらにして君→僕で映画を鑑賞しなおすと、今度は和音が全部持って行く印象になったのが興味深いです。やはり映画版独自の演出効果の影響は大きいのかもなと感じて。スピンオフ『名前』の効果も混じってるかもですが。

これらも「君愛からがおすすめ」と言われることが多い理由のひとつだったりしませんかね。映画版から入ると「僕愛から」も破壊力は凄いんですよ。そこでこれは以外と重要なのかもしれませんが、原作小説では、実は最後に日高暦と佐藤栞の再会がどのようなものであったかまでは描写してないんですよね。

なので、捉え方によってはとても切ないまま感情の持って行きようがなくなるのかもしれないな、とも思いました。

それが乙野さんの言われる「感情がぐちゃぐちゃになる」ということだりするのかも?です。

💍ひとりの男性視線として

私は男なので、ここら辺はひとりの男性視線かもですが。ただそれで言えば、見た目の好みで言うと眼鏡っ子は好みだったり、性格的にも和音の方が好ましいとかはあるんですけども。

もちろん映画版の栞の可憐さは、強く印象に残るものでもあります。それもその姿で“自分が死んだことに気付かない地縛霊”みたいになっている哀切さと相まっているからでもありますが。

それらを抜きにしても登場人物としては和音に圧倒的な魅力があるんですが、この辺はどの和音にも人生模様があるのに対して、佐藤栞にはそれが14歳で終わってしまうから望みようも無いのですけどね。その佐藤栞が宿ることになった今留栞(→内海栞)の人生模様こそ『名前』には描かれているとはいえ。

どちらの暦であっても、どちらの和音あってのものでもあって。それでも佐藤栞はただ交差点に立ち続けているだけで(つまりはその哀切さで)圧倒的な存在感があって。これは何でしょうね、やっぱり観た順のせいでもあるんでしょうか。自分のことなのに自分でもよくわかりません。

その一方で、はっきりと男のひとりとして感情移入できるのは高崎暦よりはむしろ日高暦だったりします。俺も同じように考え同じようにすると言ったようなことではないんですが、まぁあんな体験をしようものなら、その狂おしさや痛ましさは嫌でも伝わるものがあるとでも言おうか。

多幸感は高崎夫妻によるものが大なんですけどね。

💍“時間遡行”の問題

今作が単に並行世界への横軸への移動つまりパラレルシフトであれば別ですが、厄介なのは(その分の楽しさにもなりますが)縦軸への移動つまりタイムシフトがあることです。

この“時間”概念の厄介さは、例えば科学に限っても物理学的な時間と生物学的な時間は指すものが(重なっている部分もあるが)別物であったりします。また、物理学内部でも諸説あったりするようです。なので、こういうSFの時にふと「この作品の“時間”はどうなってるのかな?」を考えちゃうんですよ。

まぁそれはさておき。この物語、大きく分ければ“僕愛世界線”と“君愛世界線”とで描かれていると言えるでしょうが、よく観れば2本の世界線にとどまらずもっと多くの世界線から構成されていると感じもします。

そこを掘ると考察要素になるわけですが、そこまで行かずとも気になるのが「タイムパラドクスがおきてるんじゃないか?」ということ。原作のほうの『君愛』では和音が暦をその点で問いただす場面があり、暦の説明ではタイムパラドクスは起きないとされていて、その説明そのものは無理なく受け入れられます。しかし…

タイムパラドクスで特に有名なものに2種類あります。ひとつは“親殺しのパラドクス”。過去に遡って自分を生む前の両親のどちらかを殺したらどうなるのかというもの。それを回避するのが「新しい世界線が生じて移るだけ」だったりします。

暦が答えたのはこちらの方で、この日高暦の生きた歴史に何の変化も無いことを説きました。だけどもうひとつの有名なタイムパラドクスとして“学者(作家)のパラドクス”があります。過去に遡ってその学者(作家)の出した新説(新作)を、その学者(作家)が思いつく前に渡したらどうなるのかというもの。

その新説(新作)はいったい誰が思いつきどこから来たことになるのか。こちらは仮に新しい世界線が生じたところで因果律が消滅/破綻していることに変わりはありません。

暦はこちらのパラドクスには答えず和音もそれ以上の追求はしなかった。そこには和音の秘められた想いも伺える気がしますが…

この辺を考えると私の初期感想としては「無因果あるいは因果の円環になっていやしないか?」とも感じるのです。それが乙野さんの言われる「感情がぐちゃぐちゃになる」のことだったりして?とも思っているところですが、ここはまさに要考察ですので、感想記事としてはここまでにします。

💍高崎暦と日高暦

そこで今作の感想として大きな主題だと感じるのは、もうひとつ。多世界設定ならではでもありますが「他の世界線の自分は、どこまで自分なのか」というものです。多世界というギミックを、とても効果的に使って描き出しているな、と。

この点は尺の問題もあるのでしょうが、原作小説でより深く描写されています。高崎暦は紆余曲折を経つつも最終的に、どの世界線の僕も和音も僕であり和音であるという見地に達します。13世界における自分も和音もです。

対して日高暦は、ここに居る俺以外は俺ではない、少なくとも交差点上の栞を共有していない俺たちを、この俺だとは認めないという感じです。小説だと驚くことに、自分と知り合わず事故にも遭わず自分を避ける栞もまた、自分が愛したところの栞ではないと彼が感じる場面すらあって。まぁその判断は、正気っちゃ正気でもありますが。

あくまで事故にあった栞だけが栞であって、そうさせた(と自分が感じて救うことに生涯を捧げている)俺だけが俺なんだという印象でした。この違いは大きいなと。当の登場人物本人たちにとってもそうでしょうが、鑑賞しているこちら側にしても、彼らをそれぞれ別人と見るか同一人物だと見るか。更には鑑賞者の自分自身なら別世界の自分をどう思うか。

高崎暦と日高暦という2人の暦だけでなく(と言うか世界線の数的に2人どころではないのですが)、高崎和音と瀧川和音、更には内海栞と佐藤栞にもそれは言えて。暦と和音は映画版でも主な2つの人生線を描かれたのに対して、栞が『僕愛』世界線でどう生きてあの老婦人だったのかは描かれずに終わります。その点でスピンオフ小説『名前』がとても重要になって来ますね。

そうした様々なことをより詳しく自分の考えで述べると、感想と言うより考察に入っていくので(類似テーマの他作品との比較もあるし)、これもやはりここでは以上にしておきます。

💍題名

そこらは題名にも表されているんだろうなと。「僕が愛したすべての君へ」、これはもちろん高崎暦のひとりとしてのこの僕が全ての君(和音)へ、ということなんでしょう。

全ての僕が、とまでは言わない。どの僕も僕だとこの僕は思ってはいるが、ということだろうなと。

そこで面白いのは「君を愛したひとりの僕へ」、これ最初の印象では(その)日高暦から(あの)佐藤栞へだと思ったのです。でも彼の一人称は「俺」ですから、これもまた高崎暦からのように思えもしているところです。

高崎暦にしてみれば日高暦と時々入れ替わっていることはわかっていたことですし(相手が両親の離婚時に父親に付いて行った日高暦だとまでは知り得ないにしても)。小説だと最後の入れ替わりの際に瀧川和音はIPカプセル内の高崎暦に初めて話しかけて、少しだけ会話したとのこと。

※映画版だと妻の和音が、夫が死ぬ前に瀧川和音の手紙の件を話すかもしれないっちゃしれないのですが、そこまで想像しなくてもいいかな。そこは夫に秘めていた方が綺麗な気がするから。

小説にも映画にも描かれているわけではないことなので、考察というほどのことではありません。だから感想の締めくくりにここに書いておきます。高崎暦は後日、亡くなるまでの間に、こう想ったのではなかったか。

あの日の身に覚えの無い予定は、やはり僕の待ち合わせがあったのだろう。交差点に居て「迎えに来てくれたの?」と微笑んだ名も知らぬ少女は、たぶんひとりの僕が愛した「君」だったのであろう、と。