画文帯神獣鏡(上):卑弥呼の時代に近畿の中心性はなかった

古代の遺跡や古墳から出土する銅鏡の中で、画文帯神獣鏡[がもんたい・しんじゅうきょう]は、僕が一番好きな鏡です。

どうして好きかというと、画文帯神獣鏡はわかりやすいからです。外側から4番目に「半円方形帯」と呼ばれる、半円と方形が順番に並ぶ文様があります。これがあれば画文帯神獣鏡だとすぐわかります。ちなみに、「画文帯」は外側から2番目の文様を指します。

画文帯神獣鏡は主に2つの時代の古墳などから出土します。1つは弥生終末期から古墳前期にかけて(3~4世紀)、もう1つは古墳中期(5世紀)です。それぞれ倭国に流入した経緯が異なります。

5世紀の流入については、ちょうど今、千葉県立中央博物館で「発掘された日本列島2024」の地域展として「大多喜[おおたき]台古墳群[だい・こふんぐん]の鏡がうつし出す時代」が開催されています(2024/7/15まで)。地域展では、千葉県大多喜町の台古墳群から出土した画文帯神獣鏡(トップ写真右)が本邦初公開されています。パンフレットもわかりやすく、充実しています。

5世紀の画文帯神獣鏡については、次回7月のnote記事で取り上げるとして、今回は主に3~4世紀の画文帯神獣鏡について、辻田淳一郎さん(九州大学)の説を中心に紹介したいと思います。

※時代区分

古墳時代の始まり(箸墓古墳がつくられた年代)は250年前後という説が主流のようですが、箸墓古墳の3世紀中頃には確かな根拠はありません(2023/5/26のnote記事参照)。僕は炭素14年代を使って、歴博とは異なる年代モデルから、箸墓古墳は300年前後(±15年)、ホケノ山古墳は270年前後(±15年)と考えています。時代区分は以下のように単純化してとらえています(この記事に登場する考古学者の方々とは異なることに注意していただきながら、記事を読むに当たって参考にしてください)。

弥生後期:1~2世紀

弥生終末期(土器の庄内式期):3世紀(卑弥呼の時代:3世紀前半)

古墳前期(布留式期):4世紀

古墳中期(須恵器の年代):5世紀

※トップ写真:画文帯神獣鏡

左:ホケノ山古墳(3世紀)出土鏡(Wikipediaより)、直径19.1㎝

右:台古墳群(5世紀)出土鏡(「発掘された日本列島2024」地域展)、直径15.5㎝

近畿の勢力が中心に入手し配布?

3~4世紀の画文帯神獣鏡は近畿を中心に出土します。正確な出土数はわからないのですが、全国で90面以上の出土うち、約7割の60面以上が近畿だと思います(奈良県桜井茶臼山古墳で新たに確認された19面を含む)。銅鏡研究の第一人者である福永信哉さん(大阪大学)や森下章司さん(大手前大学)は以下のように述べています。

▶庄内式期に生まれた倭人社会の大きな政治統合に参画したエリート層の地位表示手段として各種青銅器が利用されたこと、その最上位にはこの時期に列島に流入し始めた後漢末期の画文帯神獣鏡が位置した可能性を考えてきた

▶画文帯神獣鏡はその分布傾向から見て、3世紀前葉に政治統合の中核を担った大和盆地勢力が列島内での分配・流通に一定のコントロールを効かせた器物である可能性が高い

▶その後 240 年以後には魏晋から女王卑弥呼・台与等のもとにもたらされた三角縁神獣鏡が画文帯神獣鏡に代わる役割を担ったと推定している

▶年代的には画文帯神獣鏡が3世紀前葉の庄内式期、舶載[はくさい=中国で製作され倭国に流入すること]A段階の三角縁神獣鏡が 240 年代の庄内式期末頃、舶載B段階が一部 240 年代末の可能性を残しながらも、250 年代~ 260 年代にかかる布留式期古相を中心とした状況を反映した分布をなすものと理解している

(『纏向学の最前線』(纏向学研究センター、2022年)所収、p357~366)

※この記事での引用は、僕が[ ]でふりがなをつけたり、( )で補ったりした個所があります。

▶画文帯神獣鏡は、楽浪でも少し出ていますが、倭では近畿地方とその周辺に圧倒的に分布が集中する点が大きな特徴です

▶近畿地方の勢力が中心となって入手した種類の鏡であることはまちがいありません

▶時期は二世紀後半から三世紀初めのことになります

(角川文化振興財団、2016年)所収=2015年福岡シンポジウム講演)

つまり、3~4世紀の古墳から出土する画文帯神獣鏡は、近畿の勢力が中心となって入手し、周辺地域に配布した鏡だとされ、それが三角縁神獣鏡に連続していると理解されてきたということです。僕もなるほどと納得していました。

弥生終末期に近畿の中心性は見られない

この考え方に疑問を示したのが辻田淳一郎さんです。長くなりますが、引用します(順番は入れ替えています)。

▶弥生時代後期と古墳時代前期の間では、鏡の出土傾向に大きく二つの違いがある。すなわち、①鏡式・鏡種の違い、②使用方法の違い(破鏡・破砕副葬)である

▶弥生時代後期~終末期は後漢鏡が主体であるのに対し、古墳時代になると魏晋鏡や三角縁神獣鏡が主体となる…。弥生時代後期~終末期の後漢鏡の主な鏡式は方格規矩鏡と内行花文鏡であり、同時期に大陸で存在していたはずの盤龍鏡や画象鏡、画文帯神獣鏡といった鏡式の出土数がきわめて少ない

▶破鏡や破砕副葬は弥生時代後期後半~終末期を通じて継続するが、それに対して、古墳時代になると完形鏡の副葬が一般化する

▶分布についても、弥生時代後期~終末期と古墳時代前期とでは大きく異なっており、前者が九州に集中するのに対し、後者は近畿を中心として全国に広がることから、この二つの時期の間で鏡の流入・流通形態が大きく変化したことが想定される

▶具体的には、前者が北部九州を結節点とした流入・流通、後者が近畿地域を中心とした流入・流通といった可能性である…「破鏡から完形鏡へ」といった問題も関わってくる

▶筆者(辻田氏)は…弥生時代後期~終末期における遺跡での鏡の出土事例が、完形鏡(破砕副葬)と破鏡のいずれも北部九州が最も多く、東に行くほど少なくなるといった傾向を示している点から、弥生時代の鏡の流通は北部九州を起点とした東方への流通が基本であった可能性が高いものと考えている。具体的には、朝鮮半島の楽浪郡・帯方郡などで入手された鏡が、北部九州地域を結節点として各地へ拡散したものと考える

▶弥生時代後期に関しては、舶載文物の瀬戸内以東への流入が全般的に少ない

▶注目されるのは弥生時代後期後半以降の日本海沿岸地域あるいは北近畿周辺における舶載の鉄製刀剣類の多さである。…鉄製刀剣類が副葬される墳丘墓などでは鏡が出土しない…つまり、鉄製刀剣類と鏡がセットで大陸からもたらされたという形では説明できない。…山陰地域では弥生時代後期~終末期における鏡の出土が少なく、中国製のまとまった形での流入は古墳時代以降と考えられる

▶この時期には舶載のガラス製小玉(ビーズ)や石製の管玉などの玉類が楽浪郡などを窓口として列島に流入しているが、列島側では北部九州を窓口としながら各地に広く流通している

▶以上のような点からみて、弥生時代後期~終末期においては、鏡に限らず、どこかの地域が舶載文物を独占的に入手してそこから各地に政治的に分配された、といった理解が難しい

▶議論の焦点となっているのが画文帯神獣鏡である。…従来の通説的な理解では、古墳時代の三角縁神獣鏡に先行して、この時期に画文帯神獣鏡が近畿地域から「配布」され、それが古墳時代の鏡の「配布」に連続すると考えられてきた。近畿地域が弥生時代終末期以前から中心化していたとする仮説において論拠の一つとして挙げられてきたものである

▶鉄器類や玉類において、弥生時代終末期以前には近畿地域の中心性はみられないとする近年の見解をふまえるならば、画文帯神獣鏡の解釈のみがやや突出している状況ともいえる

▶注目されるのは、弥生時代終末期~古墳時代前期前後に近畿周辺で副葬された画文帯神獣鏡の事例である。具体的には…徳島県萩原一号墓…兵庫県綾部山三九号墓…奈良県ホケノ山古墳出土(の画文帯神獣鏡)である。…共通するのは、古墳時代に典型的な竪穴式石槨でなく、それに先行するとみられる石囲い木槨と呼ばれる埋葬施設を採用していること、三角縁神獣鏡を含まないこと、そしれいずれも破砕副葬が行われているということである

▶九州では弥生時代終末期から古墳時代初頭前後に画文帯神獣鏡が出土しており、いずれも破鏡である…(福岡県外之隈遺跡出土工、熊本県狩尾湯ノ口遺跡出土鏡など)

▶筆者(辻田氏)は、弥生時代終末期に出土する画文帯神獣鏡では破鏡や破砕副葬の事例が多いのに対し、古墳時代になると完形鏡副葬が主体であること、また弥生時代における画文帯神獣鏡の副葬事例が非常に限定されていることなどから、前期古墳出土の画文帯神獣鏡の大半は、古墳時代初頭以降に近畿地域に流入したものと考えている

▶以上から、画文帯神獣鏡については、少数の完形鏡が弥生時代終末段階に列島に流入して破砕副葬されているが、大半は古墳時代初頭以降に流入し、近畿地域を中心として流通したものと想定される

辻田さんの見解を僕なりにまとめると以下のとおりです。

画文帯神獣鏡の流入・流通は、弥生終末期(庄内式期)と古墳前期を分けて考える必要がある

徳島県萩原一号墓、兵庫県綾部山三九号墓、奈良県ホケノ山古墳は、いずれも石囲い木槨、破砕副葬、三角縁神獣鏡を含まないという特徴があり、画文帯神獣鏡の弥生終末期の出土事例と考えられる

画文帯神獣鏡の出土は、弥生終末期は上記に限られ、古墳前期が大半だと考えられる

鏡の流入・流通は、弥生終末期は破砕副葬・破鏡、古墳前期は完形鏡という流れがある。破砕副葬・破鏡は九州北部を起点として東方に拡散した

弥生終末期の画文帯神獣鏡も、近畿が中心となって入手し、周辺地域に配布したという特徴は見られない

近畿に中心性がないことは、鉄製刀剣類やガラス製小玉などの流入・流通とも整合的である

福永さんは画文帯神獣鏡をひとくくりにして土器の庄内式期(弥生終末期)としています。それに対して、辻田さんは画文帯神獣鏡の流入・流通は大半が古墳前期とします。辻田さんの説は、弥生終末期と古墳前期の古墳の区別、両者の流入・流通の違いといった根拠が明確で、説得力があります。

辻田さんの説への広がる支持

辻田さんの説は、他の銅鏡研究者にも支持が広がっています。

歴博の上野祥史[よしふみ]さんは中国産の盤龍[ばんりゅう]鏡とそれを模倣した倭製鏡を検討して、以下のように述べています。

▶(古墳)前期後葉以後の後漢製鏡と倭製鏡の形態が類似し副葬傾向が類似することは、古墳時代前期における同時流通を反映する

▶盤龍鏡の検討により、倭鏡の創出には、創作的要素だけではなく、継続・連続的性要素も併せも つことを指摘し、漢鏡が倭鏡の出現以前にも以後にも存在していたことを示した

▶これは…倭鏡とその模倣原鏡となった漢鏡のすべてに適応できる可能性をもつ指摘である

▶前稿(上野さんの2014年論文)では、後漢後半の鏡が古墳時代前期に接続する弥生時代終末期に流入した理解に基づく解釈を示したが、古墳時代の製作・流通の双方の視点から、後漢鏡の入手時期は副葬時期に近接した古墳時代前期にも認めることになった。辻田淳一郎、下垣仁志、岩本崇の各氏と同じく、古墳時代前期に後漢鏡を入手し、日本列島内部で後漢鏡の分配が進行したと認識しておきたい

上野さんのいう「後漢後半の鏡」に画文帯神獣鏡は含まれます。

上野さんのこの論文はなかなか理解が難しいのですが、後漢でつくられた盤龍鏡を模倣して、古墳前期に倭製鏡がつくられており、これは盤龍鏡に限らず、古墳前期に画文帯神獣鏡をはじめとする後漢鏡が流入していたことを示すということだと思います。

上野さんも新しい見解に転換したことが注目されます。

岩本崇さん(島根大学)も、近畿北部・山陰の事例を詳細に検討し、完形鏡の流入は古墳時代以降としています。

▶北近畿・山陰における銅鏡の流入・ 保有・副葬について、漢鏡4~6期の破鏡/漢鏡 7期の破鏡→三角縁神獣鏡の完形鏡+漢鏡4~6 期の完形鏡+漢鏡7期の完形鏡という大まかな推移をたどりうる

▶古墳時代のはじまりをめぐる銅鏡の流入について結論は…中国鏡にみる破鏡と完形鏡の時期的な比率の変動と古墳出土の完形鏡の畿内地域を中心とした分布から、完形鏡の流入を古墳時代以降とみる理解とほぼ重なる

※漢鏡4~6期は前漢末から後漢前期・中期の鏡、漢鏡7期が後漢後期の鏡で画文帯神獣鏡を含む。ただし、画文帯神獣鏡に限ると、この地域の出土は2面のみ

※三角縁神獣鏡の確実な破鏡は福岡県老司[ろうじ]古墳の1例のみ(辻田淳一郎「破鏡の伝世と副葬:穿孔事例の観察から」(史淵、九州大学、2005年))

辻田さん、上野さん、岩本さんらのいうとおり、画文帯神獣鏡の流入・流通が古墳前期だとすると、三角縁神獣鏡の流通と年代が重なります。両者には役割分担があったはずです。僕は画文帯神獣鏡は上位の威信財であり、三角縁神獣鏡は下位の墓葬用の鏡だったのだと思います(2023/5/26のnote記事第2章参照)。

福永さんの『纏向学の最前線』の論文は、僕が『纏向学の最前線』の中で最もおもしろいと思った論文の1つなのですが、画文帯神獣鏡はひとくくりに庄内式期(弥生終末期)としています。古墳前期が大半だという新たな見解について、福永さんの見解を聞きたいとことです。

「水先案内人モデル」による流入・流通

さらに、辻田さんは鏡の瀬戸内以東への拡散について、2つの可能性を想定しています。

▶一つは、瀬戸内以東の各地から人が集まり北部九州の諸集団から鏡を入手

▶もう一つは、瀬戸内以東の各地から派遣された人々が、北部九州の海人集団などを水先案内人として楽浪郡・帯方郡などに赴き鏡を入手した後、地元に鏡を持ち帰る…筆者はこれを「水先案内人モデル」と呼称している

辻田さんは「弥生時代後期~終末期においては、鏡に限らず、どこかの地域が舶載文物を独占的に入手してそこから各地に政治的に分配された、といった理解が難しい」と述べ、鏡の入手も、A型は九州北部の「諸集団」、B型は九州北部の「海人集団」としています。ある特定の勢力が管理したわけではないと考えているようです。

弥生終末期(3世紀)前半は卑弥呼の時代です。画文帯神獣鏡の流入・流通に、卑弥呼の政権がどのように関係したのか、または関係しなかったのか、気になるところです。

纒向遺跡には楽浪系土器が皆無であり、大陸との交流の痕跡が希薄です。それに対し、ホケノ山古墳の画文帯神獣鏡は大陸との交流の証しだとも考えられてきました。

確かに、弥生終末期にも、A型またはB型の方法によって、何らかの関係はあったのでしょう。しかし、卑弥呼の時代において、画文帯神獣鏡を近畿の勢力が中心となって入手し、周辺地域に配布し、その仕組みが三角縁神獣鏡に受け継がれたという考え方は否定されるのではないかと思います。

【補足】ホケノ山古墳の年代について

福永さんは三角縁神獣鏡の舶載A段階を、唐草文様の共通性などを根拠に240年前後としています(「舶載三角縁神獣鏡の製作年代」(待兼山論叢、1996年))。卑弥呼の1回目の遣使で受け取ったとします。ホケノ山古墳には三角縁神獣鏡が副葬されていないことから、ホケノ山古墳は240年より前の古墳だとしています(朝日新聞記者サロンでのコメント、2024年3月5日)。

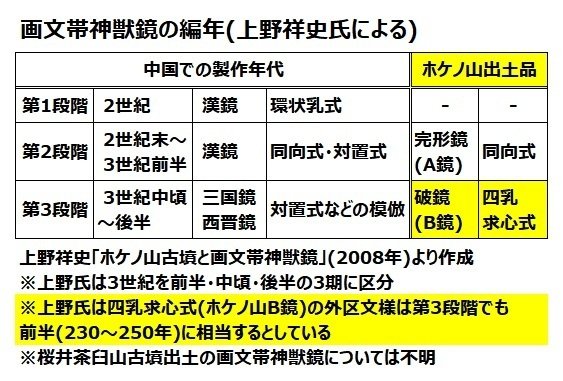

しかし、ホケノ山古墳には画文帯神獣鏡の完形鏡とともに、破鏡が副葬されています。この破鏡は、歴博の上野さんによって、文様と銘文から、中国で3世紀前半(230~250年)に製作されたと推定されています(「ホケノ山古墳と画文帯神獣鏡」(『ホケノ山古墳の研究』(橿原考古学研究所、2008年)所収)。

230~250年に中国で製作された鏡が、240年以前に倭国で副葬される可能性はほとんどありません。福永さんのホケノ山古墳の年代推定は間違っていると思います。

冒頭に述べたとおり、僕は炭素14年代を使って歴博とは異なる年代モデルから、ホケノ山古墳を270年前後(±15年)、箸墓古墳を300年前後(±15年)としています。つまり、纏向の勢力が大陸と何らかの関係があったといっても、それは卑弥呼の時代を過ぎてからになります。箸墓古墳、ホケノ山古墳の年代については、以下の記事で説明しています。

#画文帯神獣鏡 #銅鏡 #考古学 #邪馬台国 #卑弥呼 #ホケノ山古墳 #弥生時代 #千葉県立中央博物館 #発掘された日本列島

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?