緑茶ってなに?

ざっくり言うと……?

日本で作られている「お茶」のほとんどが、緑茶。

そして、お茶の葉っぱそのままの色合いの水色(すいしょく)を持っているのは、緑茶。

もっと詳しく!

※水色(すいしょく)⇒お茶の色

「緑茶」は、お茶を製造する時に、お茶の葉っぱを発酵せずに作っていく「不発酵茶」のこと。

※「お茶の発酵」≠「お味噌などの発酵」

「発酵」と言われると「お味噌」や「酵母」「ヨーグルト」などを連想しますが、お茶の発酵は、意味が異なります。

お茶の発酵って?

お茶の葉っぱの中には酸素が含まれています。この酸素が、発酵と関わりを持ちます。

お茶の葉っぱの中にある「酸素」の発酵具合を変えることで、お茶の味わいや特徴が変わってきます。

お茶の発酵度0%⇒不発酵茶▶緑茶

お茶の発酵度30~80%⇒半発酵茶▶烏龍茶

お茶の発酵度80~100%⇒発酵茶▶紅茶

ここで、勘が鋭い方なら……勘づくかもしれないこと。

お茶の発酵って、「酸化」のこと?

お茶の酸化って、劣化と違うの?

大丈夫!違います!!!

酸化って言うと、劣化のイメージや悪のイメージがあるけど、安心して。違うから。

酸化と言っているけど、ずっと酸化させ続ける訳ではなく、お茶の葉っぱの持つ酸素の力を使って、葉っぱの中の成分を変化させていきます。

お茶の発酵は、酸化。と言ったけど、ただお茶の葉っぱを、放置して酸化させる訳ではなく、日光の力、または、熱風の力を使い、お茶の葉っぱに均一に酸化(発酵)させていき、お茶の葉っぱを、しおれさせます。

お茶の葉っぱは、不思議なもので。お茶の葉っぱを適度に酸化(お茶の発酵)をさせることで、葉っぱの中の成分が変わり、香りがより引き立ちます。

なので、お茶の葉っぱを発酵させていく発酵度合が大きくなればなるほど、香りが強くなります。

お茶の発酵をしない、不発酵茶。

ずばり、この不発酵茶が、「緑茶」です。

お茶の発酵をしない、酸化させない。

つまりお茶の葉っぱを摘んでから、すぐに酸化しないような処理をして、お茶となる製造をしていくということです。

「不発酵茶」の工程を経て作るお茶は、摘む前のお茶の葉っぱと、同等の成分を持ち、お茶の葉っぱそのものの栄養と水色を持ちます。

緑茶ってなに?

改めて、「緑茶」とは、摘んだお茶の葉っぱの成分そのままで、お茶の成分を変化させないで製造されて行くお茶のことです。

煎茶と緑茶の違い

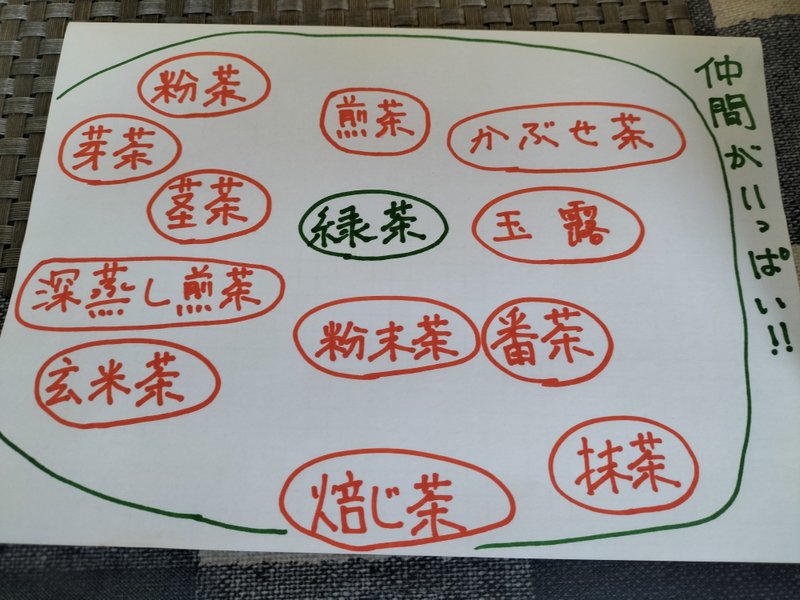

煎茶とは、緑茶の仲間のひとつ。

緑茶⇒不発酵茶。

もちろん、煎茶以外にも、「抹茶」「番茶」「深蒸し煎茶」などなど。日本で馴染みのあるお茶は、だいたい「緑茶」の仲間であります。

ただ、一般的なイメージとして、緑茶=煎茶

のイメージが大きい気がします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?